Tua fala se turvou de vermelho.

Hölderlin/ H. de Campos

No ponto de ônibus, atrás de um casal sem atributos, havia uma mulher de vermelho. Não era a sua roupa, mas a própria pele. Ela vestia bermuda e camiseta sem mangas; seus braços e pernas tinham o tom vermelho escuro. Perturbada, tentei ignorar sua presença (magnífica, fascinante, trágica). Virei-lhe as costas e busquei a certeza do céu naquela tarde ensolarada de Ipanema.

Com alívio, logo identifiquei o ônibus que se aproximava. Fiz-lhe sinal, mas o motorista não atendeu meu chamado e seguiu em frente. Reclamei, suspirei, disse irritada qualquer coisa em voz alta. Acho que foi essa a senha, pois como que pontuando minha indignação, ouvi uma voz feminina e educada, que acreditei dirigir-se a mim: “Moça, você quer mercúrio?” Virei-me em direção àquela que perguntava e, polidamente, tentando controlar meu embaraço, recusei: “Não, obrigada”. De relance, percebi que no alto da cabeça, faltava-lhe cabelo e que o couro cabeludo estava à mostra. Por alguns instantes, a vi por inteiro: parecia uma imensa ferida, tão brutal quanto um astro visto de perto. Ela parecia um daqueles desenhos anatômicos de esfolados, mas era demasiado humana, vigorosa, ainda jovem, quase bela. Ela era um retrato de Artaud, um daqueles desenhos em que o lápis duro sulca repetidamente o papel, lacerando-o, perfurando-o.

Não sei se a moça estava realmente ferida. Talvez fosse apenas o efeito do mercúrio-cromo, sinalizando na pele o que lhe atravessava a alma. Mas creio que ela se esfola, brandamente, de modo calculado, hoje, agora. Cultiva as feridas como uma espécie de plantação delicada. Em vez de tatuagens, ostenta a carne viva.

Fiquei intrigada com seu oferecimento atencioso. Dirigia-se casualmente a qualquer um ou percebeu em mim alguém que, como ela, inspirava cuidados? Desconfiei de certa cumplicidade entre nós. Um outro ônibus atendeu meu sinal e segui meu caminho, nem sei mais para onde. Afastei-me da Esfolada, mas sua voz solidária, oferecendo-me generosamente seu ungüento, continuou em meus ouvidos, turvando a cidade com as cores de sua aparição.

Alguns dias depois, fui à farmácia e pedi mercúrio-cromo, esperando o tradicional frasco com o líquido vermelho. O vendedor interpretou meu pedido à luz da atualidade e colocou em minhas mãos uma caixinha branca, de design corretíssimo, um spray anti-séptico, ‘com agente anestésico’, sem cor e sem cheiro. Insisti que queria o mercúrio-cromo tradicional, aquele que é vermelho, mancha a pele e costuma arder quando em contato com o machucado. Espantado, respondeu-me que não estava mais a venda. “Mercúrio-cromo não tem, há muito tempo saiu do mercado; foi proibido pela Vigilância Sanitária”. Entendi então que a moça vista no ponto de ônibus utilizava algum pigmento vermelho, uma tintura qualquer que chamava de mercúrio, como o planeta mais perto do sol. Mesmo que não se pinte com mercúrio-cromo – substância de efeito cumulativo que se deposita no organismo e nunca mais é expelida – seu desejo é saturar-se de cor, cobrir-se de croma, grau mais intenso de um determinado matiz. Na intensidade da cor ela vê a possibilidade de tratar-se, curar-se, exibindo-se como uma gravura – ou de fato um cromo – cuja matéria e suporte é sua pele e seu corpo.

Na verdade, esse encontro me levou, mais uma vez, a pensar no desenho e na escrita, e me fez compreender que eu sempre desenhava como se escalavrasse o papel, que sempre via o papel como a superfície da pele.

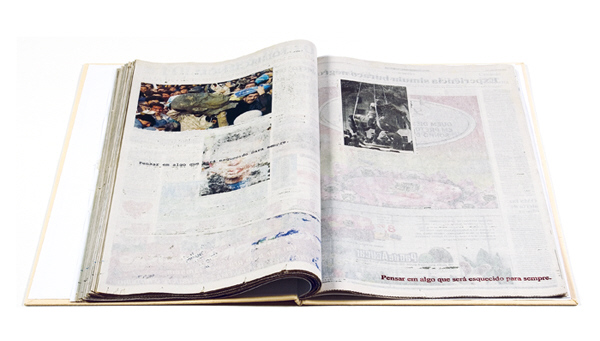

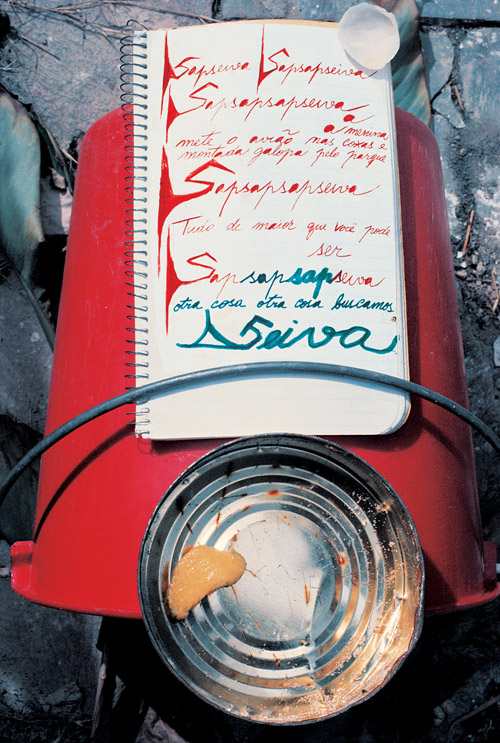

Passei alguns anos perfurando papéis, verso e reverso. Queria penetrar em sua substância opaca, ir além da pele, virá-la pelo avesso, buscar a área ínfima entre as camadas da pele. Acho que buscava a interioridade da superfície. Perfurar o papel era uma forma de escrita: constelações de signos construídos pelos vazios que iam aparecendo no papel. A escrita era pensada não como deposição de tinta sobre uma superfície, mas como falta, subtração de matéria, ou como reação do tecido (lesão, cicatriz). “A escrita manual é sempre a marca de um corpo”, já disse Barthes sobre a pintura de Twombly.2A escrita solicita o corpo em sua integridade, não um corpo sublimado, mas o corpo que arranha, roça, desgasta-se. Esse princípio vale também para os trabalhos que desenvolvo com jornais. Vejo-os como uma forma de escrita por supressão. Se antes furava os papéis, agora descasco os jornais, milimetricamente, em operações quase cirúrgicas, que devem ser precisas, exatas ou tudo se perde.

Desfaço os jornais. As informações são transformadas num emaranhado sem fim e suspeito que seja essa a sua forma mais verdadeira. A leitura é um processo de extração, que remove o texto lido e é vivida numa série de operações efetivamente materiais: folhear, selecionar, extrair, dobrar ou estender, passar a ferro, relacionar, acumular, empilhar, fixar. Se a escrita manual é um trabalho que exige o corpo, o mesmo é válido para leitura: ler com todo o corpo, ler e emaranhar, ler e esquecer. Leitura ruminante e distraída; leitura defensiva que quer se proteger da brutalidade do real. O vetor do trabalho é a página impressa rarefeita, apagada, sabotada em sua função de documento, mas onde o texto jornalístico ainda pulsa na informação residual da imagem selecionada ou pelo avesso da folha. A integridade da folha de jornal é mantida, e o que permanece é uma pele fina e transparente, uma matéria frágil, fugaz, sensível à ação da luz, desafiadoramente mundana. Como a pele da Esfolada à espera da cor-curativa, também o jornal – superfície sensível do mundo – está à espera da operação poética que o regenere, que lhe confira sentido (mesmo que frágil e provisório).

Nome = Poiesis

Todos conhecemos a hostilidade de Mallarmé aos jornais. Sua recusa não se dirigia apenas à linguagem jornalística, mas à própria materialidade da página impressa: aberta, exposta como mercadoria, simples maculatura. Lembra Lyotard, as obras de Mallarmé e Joyce são reações ao desenvolvimento do jornalismo, insurgindo-se contra a instrumentalização da linguagem.3 Em Mallarmé, o desejo de pureza corresponde à figura poética de Hérodiade – sonho de partenogênese, de uma palavra nascida na recusa do outro, fascinada pela própria virgindade.4 Importa lembrar que, em sua poesia, há também uma força oposta à Hérodiade: é o Fauno, figura exemplar de Eros, do desejo “pelo estatuto ontológico dessa coisa desconhecida que perturbava Hérodiade”5 – o Outro, o Real.

Creio que meu trabalho com os jornais se faz com Mallarmé e contra Mallarmé. Parto da necessidade de reverter a instrumentalização da linguagem jornalística, voltada para o consumo e para o esquecimento, justamente por aí reconhecer um meio privilegiado de tensionar/ tecer/ tramar palavras e imagens.

Vejo os jornais diários como paisagens e procuro sempre aquilo que interroga, que fere e fascina. No início, era o Nome, o substantivo próprio “nome” ou simplesmente um nome próprio, como se sua presença significasse resistência ao caráter informativo do texto; ali residia a estranheza, a obscuridade. Essa atenção ao nome foi motivada por um roteiro de experiências e leituras que inclui Walter Benjamin (em Sobre a linguagem em geral e sobre a linguagem humana em particular), para quem o nome detém a dimensão criadora da linguagem, jamais se tornando palavra finita ou conhecimento; e também os fragmentos dos românticos alemães, em que é concedido privilégio a poïesis, a prática da produção. Contudo, isolado na página rarefeita do jornal esvaziado das informações, o Nome não chegava a fazer sentido. Passei então a relacioná-los com fragmentos de poemas em que a questão era o nome próprio. Drummond: “Ouço teu nome, única parte de ti que não se dissolve”; Cecília Meireles: “de dura inconstância é teu nome feito”; Celan: “Todos os nomes incinerados juntos”; e aquela que considero a fórmula mais perfeita, extraída de Orides Fontela: “A escolha do nome, eis tudo”. Passei então a relacionar as páginas dos jornais, que continham nomes impressos, com os versos que falavam do Nome e articulá-las em camadas, dobras, superposições que constroem outros textos. A fórmula Nome = Poiesis continua válida e atuante, buscando relações, associações, sentidos.

Diários públicos

A partir da observação dos jornais, continuo a procura do Nome ou do Witz romântico, de estranhamentos que escapem ao que é meramente informativo, e estes podem ser imagens ou mesmo restos de cor. A dupla conotação da palavra journal – em francês, imprensa cotidiana e diário pessoal – é fundamental na compreensão do que se está construindo. Diários públicos querem evitar as tagarelices do Eu que se derrama e se consola, como escreveu Blanchot sobre o diário íntimo como uma forma de autoproteção contra os perigos da escrita.6 Na verdade, apesar do que sugere o título, a série não se submete ao calendário, e permanece insubordinada à regularidade dos dias que passam. Embora a cada dia a paisagem jornalística ressurja em novos blocos de textos e imagens, nem sempre encontro aquilo que confere potência estética à sucessão amorfa dos dias.

Embora não haja propriamente desenho, no sentido mais estrito do termo, a escrita aqui praticada procura algo próximo ao que realizam os desenhos de Artaud, em que o papel é sulcado e ferido; desenhos em que as palavras fazem parte integrante da imagem, constituindo o que chama de “massa palavra-e-imagem”, e falam sempre de um combate entre vida e pensamento. Guardadas as proporções, os gestos construtivos de Diários públicos possuem afinidades com a violência dos desenhos de Artaud. Uma violência controlada, é certo, mas em que as páginas dos jornais, esvaziadas pelo ato extrativo de retirar a massa de informação, revela aquelas páginas como uma espécie de pele, superfícies em carne viva, marcadas pelo real.

Além dos poemas citados em que há menção ao nome próprio, outros fragmentos de textos são carimbados sobre as páginas dos jornais esvaziados. O verso de Paul Celan Para-ninguém-e-nada-estar é deslocado de seu contexto de testemunho de Auschwitz e informa nossas pequenas e grandes catástrofes de cada dia: a solidão extrema, a vida nua, o estado de bando, como bem definiu Giorgio Agamben.7

Mas nem só vestígios de catástrofes integram estes diários. A frase Para-alguém-que-nasce-hoje reúne as páginas selecionadas pela leveza e pelo encanto banal, pelo que me parece passível de constituir um legado. A série pode ser vista como uma arca, um pequeno bricabraque afetivo, que reúne miudezas marcadas pela fragilidade (por exemplo: um grupo de crianças que pula durante alguns minutos, tentando provocar um terremoto; a graciosidade dos gestos de uma menina no trapézio; Catherine Deneuve, no filme Pele de Asno). Contudo, não é possível isolar a delicadeza dessas imagens dos resíduos da violência e de tragédias tão próximas, que aparecem de forma espectral no verso das páginas. Cabe ressaltar que essa série só adquire sentido pleno como contraponto ao lastro das séries anteriores. Na forma da dedicatória, o título sugere uma espécie de “fuga-adiante” (fuite-en-avant), uma aposta num futuro sempre adiado.

Esquecer

Não me parece exagero afirmar que um pacto de esquecimento orienta os jornais, o que não se altera nem mesmo pela construção de arquivos. Borges está entre os que nos falam desses “museus de minúcias efêmeras”. Em Utopia de um homem que está cansado, ele descreve o encontro do narrador com um homem de quatro séculos – ‘um homem vestido de cinza’, cor que envolve os mensageiros da estranheza em vários de seus contos – e que faz assustadoras revelações. Uma delas é a extinção da imprensa, “um dos piores males do homem, já que tendia a multiplicar até a vertigem textos desnecessários”.8 Em seus contos, Borges sugere que a multiplicação vazia da realidade – tarefa dos espelhos e dos jornais – deve ceder lugar ao mundo compreendido como imenso labirinto literário, mais real e mais rico do que a mera proliferação de fatos e imagens desqualificadas que pretendem constituir o real. À revelação do desaparecimento da imprensa no mundo do futuro, o narrador responde com um longo e belo discurso:

Em meu curioso ontem (…) prevalecia a superstição que entre cada tarde e cada manhã acontecem fatos que é uma vergonha ignorar. (…)

Tudo se lia para o esquecimento, porque em poucas horas o apagariam outras trivialidades. (…) As imagens e a letra impressa eram mais reais do que as coisas. Só o publicado era verdadeiro.9

A consciência do caráter efêmero dos jornais é decisiva em Diários públicos. Uma série, constituída a partir da publicidade abundante, é dedicada a Irineu Funes, personagem de outro conto de Borges que, ao sofrer um acidente, perde os movimentos, e, no mesmo golpe, adquire uma hipermemória: “Mais recordações tenho eu sozinho que as tiveram todos os homens desde que o mundo é mundo”.10 Funes é incapaz de dormir, pois dormir é esquecer, é distrair-se do mundo. “Dezenove anos havia vivido como quem sonha: olhava sem ver, ouvia sem ouvir, esquecia-se de tudo, de quase tudo”. Ao acordar após a queda, o presente lhe parece intolerável de tão rico e tão nítido, e também as lembranças mais antigas e mais triviais. Mas sua hipermemória é incompatível com o fluxo da vida, condenando-o a um estado de vigília permanente e em seguida à morte.

Ao concordarmos com Nietzsche, que em sua Genealogia da Moral afirmou que somente aquilo que não cessa de doer permanece na memória, podemos imaginar o sofrimento de Funes, incapaz de esquecer. Suas lembranças eram dolorosas de nitidez e intransmissíveis pelo excesso. O personagem de Borges realiza uma ‘experiência do inexperienciável’ – a proximidade da morte -, de onde ressurge transformado, dotado de uma extraordinária capacidade mnemônica, que não pode ser compartilhada ou transmitida.

A série Para Irineu Funes lida com o que é impossível para o personagem de Borges: o esquecimento. Dispostos em colunas verticais, os jornais são selecionados e agrupados por tonalidades. As cores impressas são instáveis, sedutoras e mundanas. Mais uma vez, trata-se de materializar a operação seletiva da leitura, que repele o texto informativo, transformando os jornais num murmúrio de informações cromáticas. Corroído pelo atrito da raspagem, o texto-cor afirma-se num tempo sempre-já-passado. Carimbos com fragmentos do conto de Borges são impressos sobre as cores semi-apagadas: “Mis sueños son como la vigilia de ustedes”. “Mi memoria, señor, es como vacidero de basuras”.11 Os verbosesquecer e lembrar intercalam-se a estes textos, mas não se trata aqui de nenhum elogio ao esquecimento, muito ao contrário. Memória e esquecimento são indissociáveis e relacionam-se sempre de modo tenso e imprevisível. Mas é certo que esquecer pode ser uma medida higiênica e saudável diante da massa informativa, e tantas vezes inútil, dos meios de comunicação. Cabe rejeitá-la de forma crítica, buscando com vigor a experiência e o sentido, sempre tão precários, provisórios e ameaçados pelo esquecimento.

*Leila Danziger é artista plástica e professora adjunta do Instituto de Artes da Universidade do Estado do Rio de Janeiro/ UERJ. Graduou-se em Artes pelo Institut d´Arts Visuels, Orléans, França, e fez doutorado em História Social da Cultura, pela Puc-Rio, tendo permanecido 12 meses na Universidade de Oldenburg, Alemanha. Publicações recentes: Monumento íntimo (conto), Revista Musas, nº. 3, IPHAN, 2007; Holocausto ou Shoah? A aporia dos nomes, Arquivo Maaravi: Revista de Estudos Judaicos, nº. 1, NEJ/UFMG, 2007; destroços (poema), Revista Inimigo Rumor nº. 20, Sette Letras/ Cosac Naify, 2007; A língua paterna, in: Finazzi-Agró, E.; Vecchi, R. (orgs.), Formas e mediações do trágico moderno, São Paulo: Unimarco, 2004.

NOTAS

1 Este texto foi apresentado no Colóquio Entre-lugares: Arte e Pensamento (Literatura e Artes Plásticas), do Programa de Pós-graduação em Ciência da Literatura da UFRJ, em outubro de 2005, organizado pelo Prof. Alberto Pucheu. A série Diários públicos é resultado de projeto de pesquisa contemplado pelo 7º Programa de Bolsas RioArte (2001/ 02), do Instituto Municipal de Cultura do Rio de Janeiro. Foi apresentada em duas mostras individuais: Espaço Cultural Sérgio Porto, Rio de Janeiro, 2004 e Casa da Cultura da América Latina, Brasília, novembro de 2007; e em diversas exposições coletivas, entre as quais destacam-se: Imagens da Lembrança e do Desaparecimento (IFA-Galerie, Berlim, 2003); Lugar Plano (Espaço ECCO, Brasília, 2006); Achados e Perdidos(Sesc-Pinheiros, São Paulo, 2007).

2 BARTHES, 1990, pp. 154 -157

3 LYOTARD, 1988, p. 131

4 JACKSON, 1978, p. 33

5 Idem, p.35

6 BLANCHOT, 2005, p. 273

7 AGAMBEN, 2002, p.116

8 BORGES, 2001, p.102

9 Idem, p. 84

10 BORGES, op.cit, p.113

11 BORGES, 1999, p. 121

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AGAMBEN, Giorgio. Homo Sacer: o poder soberano e a vida nua, tradução Henrique Burigo, Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2002.

BARTHES, Roland. Cy Twombly ou Non multa sed multum. In: O óbvio e o obtuso, Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1990.

BLANCHOT, Maurice. O livro a vir, tradução Leyla Perrone-Moyses, São Paulo: Martins Fontes, 2005.

BORGES, Jorge Luis. O Livro de areia, tradução Lygia Morrone, São Paulo: Globo, 2001.

__________. Ficções, tradução Carlos Nejar, São Paulo: Globo, 1995.

__________. Narraciones, Madrid: Cátedra, 1999.

JACKSON, John. La Question du moi, Neuchâtel: Ed. De la Baconnière, 1978.

LYOTARD, Jean-François. L’Inhumain. Causeries sur le temps, Paris: Galilée, 1988.