Este artigo é uma reflexão sobre a colonialidade e a experiência transnacional afro-brasileira através da solidariedade à população negra na África do Sul, em sua luta contra o Apartheid – Apartaide, em português –, e a relação dessa com o crescimento do antirracismo no Brasil. O esforço da luta anti-Apartaide conduz afro-brasileiros a um processo substancial de reconhecimento de si, não somente pela cor da pele, mas como afrodescendentes, partícipes da diáspora africana, vivendo sob semelhante opressão e integrantes do movimento panafricano. Deste modo, o movimento não somente reforçou a consciência racial e a desconstrução do paradigma brasileiro de democracia racial que, desde então, tem ampliado o entendimento da prática racista no Brasil como embutida em um alto nível de comportamento dissimulado e funcionando como um tipo de Apartaide personificado. Entronizado nas mentes e conectado através das ações e comunicação entre pessoas, a colonialidade se mantém viva e mais forte nesse momento contemporâneo do que fora antes, perpetuando-se como máquina colonial em permanente repetição de gestos, imagens e atitudes que engatilham a cognição racista. Neste contexto, os meios e as tecnologias de comunicação e informação cumprem um papel significativo e paradoxal, tornando a experiência transnacional um desafio ao racismo vernáculo, transformando corpos e conhecimentos em lugares de atitudes de contestação e modelação para um novo projeto de pedagogias da civilidade.

Introdução

O presente texto foi inspirado pela 4a. Conferência do Apartheid Archives Project, ocorrida em 2014, na Universidade de Pretória, África do Sul, organizada e dirigida pelos professores de psicologia da Universidade de Witwatersrand, Norman Duncan e Garth Stevens. O Apartheid Archives Project é uma proposta colaborativa de pesquisas focada nas estórias e narrativas dos sul-africanos das camadas pobres sobre as experiências vividas por eles com o racismo durante o período do regime institucional do Apartheid (1948/1961). A premissa do projeto, criado em 2008 é, sobretudo, tornar-se um fórum dos diferentes setores marginalizados social, política e economicamente, cujas histórias de vida raramente são incorporadas à história dominante. Outro aspecto crucial a ser considerado diz respeito aos efeitos e significados das experiências da exclusão racial, não necessariamente através da gravação dos relatos para constituição de uma coleção de lamentos mas, principalmente, como um modo de promover o engajamento reflexivo e teórico sobre as implicações destas experiências de maneira que se possa pensar as suas consequências pessoais e coletivas, interrogando intelectual e politicamente o compartilhamento delas na composição do imaginário nacional na África do Sul.

Tal aspecto oferece a possibilidade de intervenção para a constituição de um arquivo de memória vívida, uma inspiração para toda a diáspora africana. O modelo de constituição de acervo com grande capacidade de articulação com a sociedade na coleta de relatos concernentes a um período de sofrimento num regime de exclusão racial com seus traumas pedagogicamente disciplinadores oferece um formato gestor que une o setor público, a sociedade civil e o mundo acadêmico, que faz do Apartheid Archives Project um case de inovação acadêmica no campo da tecnologia social com repercussões por toda a Diáspora Africana nas Américas. Desse modo, identifico a experiência do Arquivo do Apartaide como um exemplo que acadêmicos e ativistas antirracistas brasileiros poderiam promover para a institucionalização da memória sobre o racismo, no que estimularia tanto os pensamentos divergentes-desviantes como reflexões sobre políticas públicas e defesa da memória das populações atormentadas e traumatizadas cognitivamente pelo racismo.

Um projeto com o espírito do Arquivo do Apartaide representa um ato de resgate do espaço institucional no Brasil, tendo como propósito retirar a reflexão sobre o racismo da arena nebulosa onde foi colocada e trazê-la para um ambiente de luz. Num sentido próximo a esse, podemos usar técnicas de cooperação internacional que podem ser implementadas como atividades acadêmicas. Tais ações podem, também, ser combinadas com a disseminação cooperativa do conhecimento, gerando, nesse sentido, um Patrimônio da Diáspora Africana que combine a memória dos aspectos intangíveis da identidade africana transnacional com a memória material propriamente dita.

Motivado por essa agenda apresento, aqui, um conjunto de “casos históricos” por mim selecionados como relevantes na trajetória do estado brasileiro. O propósito é promover uma meditação sobre o significado das experiências contidas naqueles “casos” e, nos quais, o negro participou permanentemente – evocado ora como paciente, ora com agente, quer pela diferença que instalara (e, portanto, engendrando a exclusão), quer para realizar o seu apagamento na história. Nesta apresentação dos fatos/eventos se investigará o impacto político que permanecerá num contexto da imaginação nacional e transnacional, bem como a sua relevância em relação à memória e às experiências da população negra no Brasil.

No desdobramento de nossa análise tenciona-se demonstrar como se manifestam os elementos da ontogênese dos regimes de poder implementados pela autocracia racial e suas políticas cognitivas de dominação e colonialidade. Autocracia esta que se argumentará como assemelhada ao regime do Apartheid instalado (e derrubado) na África do Sul, como modelo exitoso de crueldade e aniquilamento. Demonstra-se que se faz presente em formato mais eficiente em terras brasileiras, pois alcança completa naturalização e incorporação no afeto e na emoção dos hábitos – habitus – cotidianos. No contrapelo a dispositivos tais, chamo a atenção para a importância dos recursos pedagógicos voltados para a civilidade contra o colonial, uma formulação da desconstrução da política engendrada pela naturalidade com que o Apartaide brasileiro silenciosamente circula pela alma popular através do entretenimento e da cordialidade.

Globalidade: a força impulsionadora do internacional

A força dos acontecimentos internacionais no impulso da política no Brasil, em especial, àquelas originadas no campo vital das populações afro-brasileiros é bastante reconhecida. Neste cenário destaca-se o caso do Apartheid sul-africano e as guerras anticoloniais na África como referências políticas e psicolinguísticas, isto porque interferem na organização do vocabulário antirracista transnacional no Brasil, que tem sido pouco notado e raramente mencionado. Esta é uma evidência de que o processo de consciência das subjetividades opressoras ocorre entre inúmeros indivíduos nas mais diferentes populações e impulsiona a disseminação da solidariedade internacional que se multiplica na naturalização de noções e conceitos que, saídos de seu universo vocabular, circulam sem qualquer referência à sua origem ou etnohistória.

No caso do Brasil, essa solidariedade tem ocorrido nos dois sentidos: primeiro, como um exercício de solidariedade humanitária internacional, particularmente contra o racismo e, segundo, como um reforço para o reconhecimento da força da presença do continente africano na cultura política brasileira. Na verdade, a literatura histórica contemporânea tem demonstrado que a África Atlântica sempre esteve presente na cultura econômica, política e cultural brasileira. E a solidariedade anti-Apartaide, junto com a solidariedade à independência dos povos africanos na luta anticolonial foi, apenas, mais um capítulo desta saga que configura o tecido da solidariedade atlântica e internacional dos povos negros no Brasil e nas mais diversas nações. Destacamos uma lista significativa de fatos que narram a presença do Brasil desde as guerras de Angola, no século XVII, até o Black Lives Matter, no século XXI. Fatos que são fios condutores de uma imensa tessitura histórica que adquire visibilidade e denota a existência de uma rede transnacional, de longa duração, em luta pela emancipação da população afrodiaspórica, que, desde então, permanece ativa até os dias presente.

O primeiro fato/evento remonta ao ano de 1648, precisamente ao dia 9 de maio, quando Salvador Correia de Sá, governador do Rio de Janeiro e leal vassalo do Rei de Portugal, reuniu em sua residência capitães de mar e de guerra, capitães de galeões e de navios da Armada para os preparativos visando um assalto a Angola. A armada, composta por uma frota de 12 navios (quatro adquiridos às suas próprias custas) e 1200 homens, dos quais 900 embarcados através de uma colaboração entre Correia de Sá e os homens mais ricos da cidade, em prol da defesa dos seus interesses (Cadornega, 1972, p. 3). Alegava o acordo que a perda de Angola para os holandeses, diante das investidas sobre o império colonial português, prejudicaria diretamente o povo do Rio de Janeiro. Como iniciativa contrária, Sá decidiu arrecadar contribuições que chegaram a 60.000 mil cruzados da época, inclusive oriundas de Ordens religiosas, em especial, a Ordem de São Bento. Com este investimento pode toda a frota deixar o Rio e rumar até Luanda e lá aportar em agosto de 1648.[1]

Com a presença militar da Armada do Rio de Janeiro em costas africanas para garantir a riqueza da burguesia colonial portuguesa, o tráfico de africanos escravizados e o comércio das Índias Orientais, podemos afirmar que a Costa Atlântica da África dependeram da presença militar e mercenária dos brasileiros recrutados pelo Governo do Rio para a derrota dos holandeses na África e o estabelecimento do comércio triangular entre a burguesia colonial do Rio de Janeiro, a Coroa portuguesa e os interesses comerciais na costa africana. Por isso, toda a costa atlântica do Brasil permaneceu sob o jugo de Portugal na segunda metade do século XVII. E, após derrota dos franceses, ingleses e, por fim, dos holandeses, o oceano Atlântico se transformou em um grande lago para a manutenção do grande mercado de escravos e transporte de mercadorias para as Américas.

Nessa aliança reconhecemos que vigorou também um modelo horizontal de solidariedade no âmbito colonial, alcançada em pleno século XVII, por meio de agentes dos poderes dominantes, exclusivamente na defesa dos objetivos da administração colonial e dos interesses particulares. Todavia, percebe-se que outras formas de cooperação foram possíveis e distintas daquelas mencionadas, e, sobretudo porque motivadas por um sentimento de solidariedade claramente anticolonial, e que constituíram as insurreições marcantes na história do Brasil pela passagem do século XVII ao XVIII. Todas, em grande parte, resultantes da ação de fluxos de forças internacionais.

O segundo caso em destaque é a Conjuração Baiana de 1798. Explosão popular com excepcional presença negra na liderança dos alfaiates da cidade de Salvador, Bahia. Nesse levante, a influência das revoltas abolicionistas negras haitianas foi fortemente relevante, entre outras influências. As revoltas haitianas resultaram, anos depois, na independência do Haiti e no desafio à França de Napoleão.

O terceiro caso a ilustrar a lista ocorreu em 1836, quando do levante dos Malês, novamente na cidade de Salvador, sob a influência dos africanos islâmicos na cidade soteropolitana. Aqui fica visível a união dos africanos muçulmanos aquecendo a luta pela abolição. Até então, Haiti e Islã haviam protagonizado a arquitetura das revoltas que emularam acontecimentos em regiões de alta densidade negra, como Salvador àquela época, com 82,5% de população negra na cidade.

O quarto caso é fruto de estudos em andamento, dirigidos pelo historiador Eduardo Silva (2020), que aponta para uma rede de alianças entre africanos continentais e diaspóricos ao longo dos séculos. Uma demonstração exemplar ocorre com a abolição da escravatura, em 1888, quando da comemoração por negros expatriados das Américas e estabelecidos no Benin e na Nigéria. Houve nesta celebração uma “grande festa” que começou no Largo do Paço (Praça XV), por volta das 15hs do dia 13 de maio, e atravessou o Atlântico, por intermédio de sinais do telégrafo, reaparecendo na Colônia Britânica de Lagos, no dia seguinte, registrada em língua yourubá como a “Jubilee Aguda”, em tradução, “a grande festa dos brasileiros”.

O quinto diz respeito ao movimento abolicionista brasileiro, marcadamente influenciado pelo movimento abolicionista dos negros nos Estados Unidos. Prova intrigante disso está na descoberta de uma rede secreta de proteção para escravos fugitivos, semelhante aos abolicionistas clandestinos. Uma rede similar a clandestina Underground Railroad dos Estados Unidos, ou seja, uma rede de indivíduos e organizações cujo objetivo principal era minar e destruir as bases operacionais do sistema escravista no Brasil (cf. Silva, 1997).

O sexto caso aparece com a formação da Frente Negra Brasileira, em setembro de 1931, com sede na Casa de Portugal, no bairro da Liberdade, em São Paulo. Esta marcante iniciativa foi incrivelmente inspirada no apoio de Marcus Garvey a toda capacidade de mobilização negra nas Américas, quando surgiram novas ondas de configuração efetiva de uma rede transnacional.

O próximo, o sétimo caso, aconteceu ao final da Segunda Guerra Mundial quando testemunhamos surgimento do Teatro Experimental Negro. Em diálogo com as lideranças do Movimento pelos Direitos Civis dos Estados Unidos, o TEN – Teatro Experimental Negro – tornou-se o coração do moderno Movimento Negro Brasileiro. Foi no contexto do TEN que ocorreu o primeiro gesto racista no Brasil de repercussão internacional. Fato este que se tornou explícito, em 1951, quando Katherine Durham, dançarina e antropóloga afro-americana, denunciou o racismo brasileiro, ao ser impedida de ingressar pela porta de hóspedes e ser forçada a entrar pela porta dos fundos do Hotel Esplanada, em São Paulo, no caso, exclusivamente reservada aos serviçais, pois naquele hotel os negros não eram aceitos como hóspedes. Esse ato específico tornou-se a primeira visualização pública e internacional do racismo no Brasil. Em resposta aos inúmeros protestos, foi declarada a primeira Lei contra o racismo: Lei Afonso Arinos.

O caso a seguir deve ser considerado o oitavo na conexão internacional Brasil-África e a sua diáspora, ao longo dos séculos. O impacto resulta da grande rede emergente a partir das alianças direta com líderes do Movimento dos Direitos Civis dos Estados Unidos, mas também com os Panteras Negras, Muçulmanos Negros, os Pan-africanistas, a luta anticolonialismo (especialmente nas colônias portuguesas) e o Movimento AntiApartaide. Essas articulações reunidas, formam uma constelação de fatores que embasaram os paradigmas do moderno Movimento Negro Unificado contra a Discriminação Racial no Brasil MNUCDR. Tais acontecimentos auxiliam na explicação do porquê a emblemática chegada de Mandela, em 1991, tornou-se tão relevante no Brasil. O impacto desta luta no imaginário e na mentalidade da liderança afro-brasileira promoveu uma recepção histórica que nunca havia sido seriamente considerada pelo sistema de empoderamento branco no Brasil. O acontecimento ocorreu na década de 90, quando o país passou por um grande período de catarse nacional após o impeachment do presidente Color de Mello. Com o fim de uma alta inflação crônica, um tetra mundial futebolístico e o início da edificação de políticas públicas antirracistas com forte afirmação da presença do negro na formação social do Brasil.

Localidade: processos globais criam consequências locais específicas

A disseminação de semelhantes experiências globais em diferentes locais tornou as distâncias geográficas entre as localidades irrelevantes. Fato este que favorece também a circulação de ideias e subjetividades ocidentais que favorece a experimentação e disseminação de conceitos como o de direitos humanos, consumo, tecnologia da informação, música pop, ideologias nacionalistas e assim por diante. Na verdade, esse conjunto de dispositivos pode também ser descrito como parte da difusão da globalização e, desse modo, como expressão do poder do fluxo de capital internacional, da pandemia da AIDS, do tráfico de drogas, armas, mulheres e crianças, do crescimento das redes acadêmicas transnacionais e dos movimentos migratórios. Não obstante a existência de redes de longa distância ligadas ao comércio, trocas estrangeiras e conflitos políticos que datam desde os primórdios da humanidade, há que se destacar que a velocidade e o volume deste fluxo moderno de pessoas, bens e informações não encontra precedentes históricos.

E, desta maneira, passa-se do desafio emergente para o entendimento tanto da dor que emana deste fluxo de vidas num processo movente de pessoas para a ação, como da dor que expande a compreensão das especificidades da luta racial em nível local. E é num contexto como este que as lutas antirracistas globais e locais estão sempre conectadas, o que demonstra o fato de que a globalização não necessariamente implica no desaparecimento de culturas locais. Ao contrário, as duas lutam com imprevisíveis e, frequentemente, resultados muito criativos. No geral, a globalização recente removeu barreiras de região e redefiniu cultura como um processo fluído de integrações parciais ao invés de sistemas estáveis com significados demarcados. Decorre daí o termo glocalização: uma ideia proposta para ressaltar o componente local do processo de globalização.

Ao longo da história das populações negras na diáspora (Américas, Europa e Ásia), inúmeras experiências estimularam a possibilidade de unir todos os afrodescendentes ao redor do planeta. Por mais que as tradições adaptadas e reinventadas tenham sido reprimidas, apagadas ou aniquiladas em cada um daqueles continentes e, apesar das diferentes origens socioculturais marcantes entre elas, em qualquer um dos continentes nos quais foram assentadas, os africanos e seus descendentes iniciaram um processo de reinvenção e recriação da memória cultural por meio da preservação dos vínculos que fortalecessem as ritualizações de suas identidades. Aspectos mais frequentemente encontrados na música (a síncope ou ritmo forte), na dança (nos movimentos assimétricos), na culinária, na fitoterapia (conhecimento da flora e fauna tropicais), na expressão religiosa, na organização familiar e na criação de uma estética de intensidade.

E mesmo que a maioria tenha deixado o continente de modo involuntário, uma boa parte deles regressou para a África, voluntariamente. Isso ocorreu com frequência no século XIX quando inúmeros negros no Novo Mundo, em especial saídos do Brasil, das Índias Ocidentais e dos Estados Unidos, optaram por reconstruir suas vidas na pós-escravidão em localidades outras, por meio da travessia de regresso. O resultado, notadamente em regiões da Costa Oeste da África, como Benin, Nigéria e Camarões, indica a presença de afro-brasileiros com residência nas comunidades africana e que foram nominadas como Agudás (Guran, 1999) e Tabons (Schaumloeffel, 2008). O caso da Libéria é digno de citação, pois fora fundada em 1816 por filantropos norte-americanos e proclamou a sua independência em 1847, antes da Guerra Civil dos Estados Unidos. Esses territórios formam comunidades com identidades fortes e suas identidades estão centradas em suas origens fora da África, mas incluindo a identidade africana. Esta outra face do transnacionalismo é um exemplo marcante desta evocação da identidade em um ambiente de diversos valores no qual floresceram em meio a dispersão, ao exílio e ao surgimento da consciência multinacional dos afrodescendentes.

Uma visão transnacional e omnidirecional da cultura negra moderna aflui com mais intensidade em tempos de globalização. Esta transnacionalidade reúne práticas globais expressas numa operação analítica que firma conceitos como os de diáspora africana, panafricanismo e ressurreição africana. Isso conota um elevado nível de percepção da unidade existente entre os deslocamentos e as diferenças entre as experiências, no que reforça a contribuição da África negra na luta contra a opressão. Da mesma forma que partes individuais do corpo se unem formando uma única unidade, o sentimento da diáspora africana contém uma constelação de práticas individuais que, em uníssono, atribuem sentido à presença e à origem do mundo em que vivemos. O que encontramos nos escritos que imprimem mais vigor e articulação na tessitura da diáspora é uma ênfase na complementaridade das tradições reinventadas pelos africanos nas Américas com àquelas residentes no próprio continente africano.

Na América do Sul, a análise comparada dos estudos diaspóricos mostra que a dimensão globalizada da experiência ativista e da consciência política dos afrodescendentes sul-americanos se ampliou e impediu que houvesse um ocultamento dos elementos africanos. Contrariamente, estas experiências atuaram na libertação da política identitária na América Latina. O eixo principal tem sido a luta contra a violência antinegra e seu corolário, o sentimento de dor e humilhação diante da persistente negação da humanidade, cidadania e soberania para as pessoas e à população negra com um todo. Simultaneamente, cresce a relevância dos elementos identitários na diáspora e nas expressões mundiais de verossimilhança na liberação de grupos afros, em larga escala, por todo o continente. A revisão do currículo do sistema educacional no Brasil, que torna obrigatório o ensino de História e Cultura da Diáspora Africana, criou um contagioso perigo para a supremacia epistêmica eurocêntrica em toda a América Latina. Este ‘novo currículo’ está quebrando com aquele Apartaide ao estilo brasileiro, para o qual não haveria espaço que permitisse o conhecimento da África, em especial, em um país com praticamente 54% de afrodescendentes na população de 210 milhões. Na América do Sul, podemos destacar cerca de 150 milhões de residentes herdeiros diretos da cultura africana, o que representa 30% da população de todo o continente, principalmente no Brasil, na Colômbia e na Venezuela. Por séculos mantidas sob condições de exclusão e dominação por meio de políticas de limpeza étnica (embora na maioria dos casos não claramente explícitas), essas populações sobreviveram e por causa das condições impostas, ocupam os índices econômicos e sociais em níveis mais baixos e sofrem com a indignidade, negação cultural, injustiças cognitivas e desrespeito, decorrentes da privação de direitos.

A banalidade com que a elite brasileira trata as situações do mundo da vida e a vida como um todo no dia a dia da nação, situações que, frequentemente, circundadas por estereótipos, discriminações, feminicídios, supremacismo, genocídio e conluio colonial, tem provocado como decorrência uma extraordinária naturalização da violência e da perversidade, se enquadrando na radical ideia de colonialidade do poder (Quijano, 2000). Expressão cunhada por Anibal Quijano, a colonialidade corresponde a permanência dos dispositivos e das pedagogias da crueldade que organizam as estruturas de poder e dos jogos hegemônicos sobreviventes e herdados pelo colonialismo, expandido por todo o tecido social das Américas. Persistente ao atravessar todas as instituições por meio da corrupção, do autoritarismo, do controle do trabalho, da sexualidade, da racialização e de um genocídio ampliado bem como pela permanente invenção e exclusão do outro – do diferente, do não-branco – como iminente inimigo. Constata-se, assim, que, toda esta população potencialmente inimiga encontra-se submetida a formas de vida derivadas da colonialidade, “apartadas” e abandonadas à sua própria sorte, sem qualquer efetiva e sistemática responsabilidade do Estado.

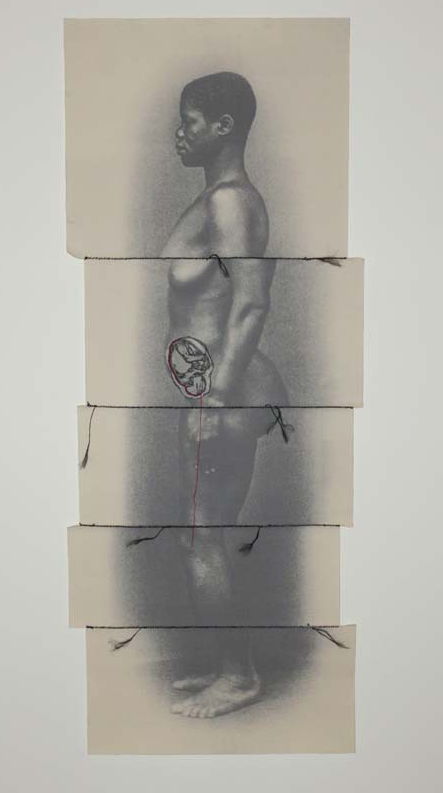

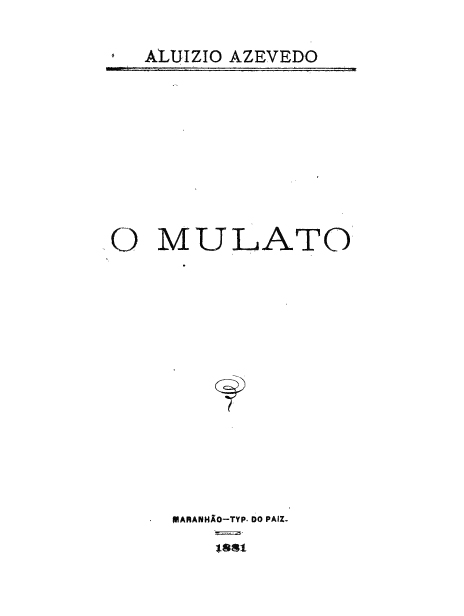

Singularidade: ontogênese do branqueamento

O que é único no caso do Brasil e, em certa medida, característico do mundo dos falantes de língua latina é essa qualidade específica, precisamente localizada na linguagem, que promulga a classificação racial por um processo peculiar de dissimulação ao multiplicar as nominações da racialização. Ao multiplicar a condição do não-branco, criam-se também roteiros sociais que estabelecem uma conexão significativa entre o discurso proferido e a construção de supostos mundos, que se imaginam diferentes, ao redor do eixo racial branco que é, então, invisibilizado. Mas estes universos criados são anômalos porque são fakes. Fala-se em mulatos, mestiços, caboclo, curiboca, moreno, marrom, mas não se fala de branco nem de negro como se fossem categorizações marginais e se destaca o que não é branco como se fossem posições intermediárias ou, então, posições que ainda não chegaram lá (branco), mas esperançadas pelas expectativas de melhorias do que deixou de ser (negro). Para compreendermos o que mencionamos, basta olharmos para a forma como os brasileiros utilizam denominações como: mestiçagem, miscigenação, mulato, trigueiro (pardo) e jambo. Notamos que tais palavras adicionam um ar de apelo imaginário na busca do desejo de ser visto como especial pelo que a elas se adequam. Assim, semanticamente, essas categorias nos remetem à ilusão, alimentada por não-brancos, de que quanto mais distante se está da “aparência negra, ou da dos índios, menos negro ou índio nos tornamos”, o que estabelece a salvação da condição de se alcançar a posição de ser reconhecido como “um quase-branco, branco”. Este é o objetivo final da miscigenação: atestar a possibilidade da proximidade branca e o distanciamento negro.

Como em Fanon (2008, p. 34), todo povo colonizado (em especial o negro antilhano) deve tomar posição diante da linguagem de uma nação civilizadora. Quanto mais assimilar os valores culturais da metrópole, mais o colonizado escapará de sua selva. Quanto mais ele rejeitar sua negridão, seu mato, mais branco será. Esse fenômeno comum que dá formas ao mundo percebido imprime nele uma projeção imaginativa da presença e das experiências corporais, percebidas e enfatizadas por antropólogos, linguistas e psicólogos sociais, como uma das funções cruciais da linguagem que é aproximação dos humanos da realidade que ela para ele(a)s é capaz de constituir. Nela muitas metáforas relacionadas ao corpo das pessoas são extraídas e ordinariamente utilizadas. Tais categorizações sociais imprimidas numa cadeia de palavras-chave operam com as estruturas das experiências físicas e simultaneamente com a das operações mentais (Johnson, 1987).

Tendo essa ideia em mente, a miscigenação tornou-se uma metáfora crucial e um acessório indispensável na alegoria da reconstrução da identidade nacional no Brasil do século 20. A ideia emerge como um dispositivo para a dissolução da tensão entre a supremacia branca e a repressão racial. Ao mesmo tempo, aparece como uma forma mais liberal de lidar com o problema gerado pelas afinidades eletivas promovidas por um oceano de estereótipos relacionados aos afrodescendentes.

É interessante refletir sobre o fundamento cultural da metáfora. Antropólogos, linguistas e psicólogos sociais acreditam que a presença da metáfora nas operações de linguagem reflete paralelamente a manifestação das estruturas mentais e das ações de certos modelos culturais. Nesse sentido, as metáforas se manifestam como “projetos culturais compartilhados subjetivamente que funcionam na intenção de evocar, interpretar experiências e orientar ações e práticas em vários domínios, incluindo eventos, instituições e objetos mentais e físicos” (Gibbs, 1999). Os modelos culturais podem ser entendidos, assim, como representações da cosmovisão de uma sociedade, refletindo suas crenças, seus atos, suas formas de falar sobre o mundo e sobre as suas experiências.

Visto pelo ângulo da linguagem, a ideia da miscigenação, alcança, então, a possibilidade de ser percebida como fruto de uma trama psicocultural de apurada presença, bastante comum no ambiente comunicativo de origem latina e cujo produto torna-se uma peça indispensável no quebra-cabeça do jogo da linguagem racial no âmbito da língua latina, em que o produto (a ideia evocada pela enunciação) é uma condição étnica de soma zero, fruto da reprodução da estrutura pós-colonial do século XX.

Reconhecemos que as culturas em ambientes urbanos funcionam interrelacionadas. Circulam em torno das bordas e dos limites das suas referências últimas, ao mesmo tempo em que dialogam com outros sistemas culturais, reunindo-se a eles em autorreferência. É impossível contestar a existência de conexão intercultural, fusão e absorção em tal ambiente. No entanto, a alardeada atitude de mistura que a imaginação nacional pressupõe e reproduz quando meditamos sobre o mestiço ocorre, por um lado, sem alusão e reconhecimento dessas diferenças étnico-culturais que a compõem. Tampouco as implicações raciais que a nominação da mistura permanentemente indica. Por outro lado, não há incorporação ou validação dos saberes que constituem o sistema cultural do outro, porém sob uma espécie de exclusão cordial e disfarçada. Tal padrão de negação do outro sistematicamente nega o ato de negar, o que está sendo negado e o porquê foi negado. Funciona como habitus[2] tipicamente forjado pela expressão trágica do trauma racial no Brasil, bem como em toda a América Latina. Ora, no Brasil, esse jeito muito local que permite contornar as barreiras culturais para que se siga com a discriminação sem confronto foi batizado de racismo à brasileira ou racismo cordial. O racismo cordial engendra e permeia todas as esferas da sociedade pública, civil e política que, de maneira um tanto conspícua e às vezes como iniciativas puramente involuntárias, pode ser interpretado como uma ferramenta absorvida e reproduzida de forma não verbal. Embora muitas vezes seja considerada uma habilidade cognitiva negativa que apenas compensa as desigualdades e, portanto, não traz nada mais para as pessoas (nem esperança espiritual, nem ganhos materiais); sendo, tão somente, uma habilidade técnica para resultados momentâneos (Tavares, 1998).

A partir dessa irradiação de metáforas sobre o mestiço e seu corolário — o racismo de apagamento — a cultura, a sociedade e o nacionalismo brasileiro estimulam que surja, como efeito, a ideia de um “homem cordial” cunhado por Sergio Buarque de Holanda (1963). A esta chave identitária, “homem cordial”, simultaneamente crítica e fundamental para uma ideologia da nação, une-se a rede de categorias e expressões compostas pelo marco da excepcionalidade de uma raça brasileira. Construção cultural que organiza o jogo discursivo responsável pela irradiação de uma gama de tropos que remetem à modernidade e à identidade nacional. Incluem-se ideias como “Antropofagia” (canibalismo cultural), a mais importante desenvolvida ao enfatizar as ideias modernistas do poeta Oswald de Andrade que definiu o conceito dominante e radical do “Movimento Antropofágico” no “Manifesto Antropofágico”,[3] em 1928. A antropofagia desempenhou, na sociedade brasileira, um papel metafórico análogo à ideia de “Melting Pot” nos Estados Unidos. Porém, diferentemente do caso dos Estados Unidos, a Antropofagia Brasileira implicou na incorporação de uma atitude semelhante à da colonização portuguesa, sustentando a própria Antropofagia cultural. Simultaneamente, enquanto era sinônimo de multiculturalismo e metáfora para a canibalização, a antropofagia sombreava e corporificava a cultura afro-brasileira sem reconhecer as fontes (culturais) negras e a cidadania. Ou seja, a antropofagia ajudou a incorporar críticas literárias de vanguarda, mas excluiu a afirmação política de qualquer narrativa ética antiocidental – anti-branca e anti-europeia – que marcasse definitivamente o início do projeto anticolonial nos anos dezenove, vinte e trinta. Esse realinhamento indica o que faltava (e falta ainda) ao Brasil desde aquele momento: o processo de descolonização cultural e cognitiva.

Na esteira das consequências da nova estratégia nacional de modernização na regulação dos regimes de poder, outras ideias foram as de um “ bom senhor de escravos” elaboradas por Gilberto Freyre (1964). Todos esses tropos configuram um arranjo muito criativo, agem como palavras-chave com o propósito de apoiar categorias como “mestiçagem”, “miscigenação” e, sobretudo, “cultura do povo”, fortes paradigmas gestados na década de 1950.

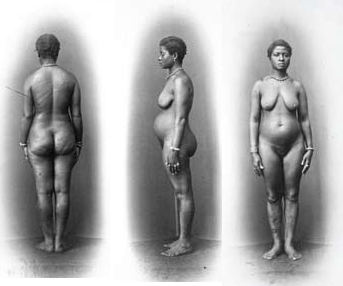

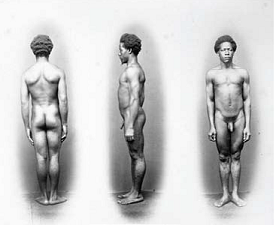

Tendo recebido 4 milhões de africanos que foram escravizados durante quatro séculos, o Brasil hoje tem a segunda maior população de negros do mundo e a maior população de negros da diáspora africana. Isso foi confirmado no último censo do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), que registrou que 51% dos 200 milhões de habitantes do país se declararam pardos ou negros, para um total de 90 milhões indivíduos auto identificados como afrodescendentes.[4] Provenientes de várias regiões e nações da costa Central e Oriental de África (Bongo, Benguela e Angola), da Costa da Mina (Ajuda) e de Moçambique, Cacheu e Cabo Verde, os africanos que desembarcaram nas Américas semearam a diversidade, a imensidão e o vigor da cultura africana na diáspora (Karash, 1987).

Diante do predomínio da população negra, a política do Império brasileiro, no século XIX, desenvolveu disposições para conter o crescimento populacional de mulatos, crioulos e africanos. Além de ignorar a presença dos afrodescendentes como parte da política genocida, o estímulo à imigração estrangeira, aliado ao ideário da miscigenação, foram as alternativas daquele período tomadas pela governança para o país ser invadido pela maioria negra, os iminentes “negros terror”. Todas essas ações realizadas constituíram o início da doutrina brasileira de “embranquecimento” da população, que levou à chegada de 2,7 milhões de europeus (portugueses, espanhóis, italianos e alemães) aos portos brasileiros de 1884 a 1913.

Após a implantação da República, em 1889, os mecanismos institucionalizados de exclusão não paravam de aumentar; tampouco a população afrodescendente e a disseminação das manifestações culturais a ela vinculadas. O Brasil se tornou o grande repositório da experiência da diáspora africana nas Américas, embora desterritorializado e vivendo como um elenco social sob a sociedade capitalista.

Ontogênese dos Regimes de Poder: Apartaide e colonialidade

A experiência brasileira com a abolição da escravatura demonstra, em primeiro lugar, que a abolição não trouxe liberdade mental ao povo emancipado. Ao contrário, preservou as estruturas sutis instituídas pelo colonialismo e propagadas num modus vivendi do cotidiano nacional brasileiro. Se por um lado, é fato que a independência política não garante autonomia do pensamento, por outro, o pensamento autônomo é fruto da mentalidade moderna do humanismo ocidental, com a sua ideia de homem universal modelado a partir do sujeito-colonizador e centrado na noção de humanidade distante das ex-colônias.

Com essas ideias o design da sociedade brasileira ganha assentamento no tripé formado na virada do século XIX/XX, quando da articulação da medicina, engenharia e direito como linhas de força na configuração do saber e poderes. Todavia, ao considerarmos a presença da mídia, vê-se que ela funciona como um dispositivo de transmissão na cadeia dos interesses dos proprietários e gestores dos sistemas de TICs, atuando como instâncias de mediação e veiculação dos interesses dos demais dispositivos e das suas próprias estratégias. É nesse sentido que a mídia, pela intensidade dos fluxos de poder contemporâneos, adiciona àquele cluster de dispositivos, não podendo ser vista exclusivamente para entretenimento, informação e promoção das catarses coletivas. A máquina midiática passa a compor a quarta peça do aparato. Ressalte-se que seus dispositivos incluem o poder do sistema de visualização e a blindagem cognitiva como forma de filtragem das materialidades críticas ao sistema.

Destes quatro “pilares” emergem os fundamentos da agenda educacional e, portanto, dos agentes da reprodução da cultura colonial na sociedade brasileira. Por intermédio desse grande aparato – medicina, engenharia, direito e a veiculação midiática (inicialmente através do rádio e, mais contemporaneamente, pelas tecnologias visuais: cinema, televisão, vídeo, internet) – são difundidas reificações pelos mitos integrados à coletividade e pela difusão de um pensamento social impregnado pela nostalgia colonial com pouco ou nenhum espaço para a crítica à natureza destas referidas formulações, quer às políticas da esquerda, quer à direita. Embutido nele existe o sistema de controle dos atritos étnico-raciais por meio de um jogo contratual, virtualmente instalado como representação apolítica de pessoas de cor ou não brancos. Como, então, garantir a emissão referências de subjetividades a promover a ilusão da igualdade e da autoconfiança dos indivíduos, se as mesmas referências morais que atribuem nossos direitos, saberes e liberdades na sociedade civil são criadas “para” e “por” “pessoas sem cor”, ou seja, pelos brancos? Este é o mecanismo crucial da colonialidade do poder (Quijano, 2003) que consiste em manter a máquina colonial funcionando no campo da produção de subjetividades e com as engrenagens cognitivas de outrora.

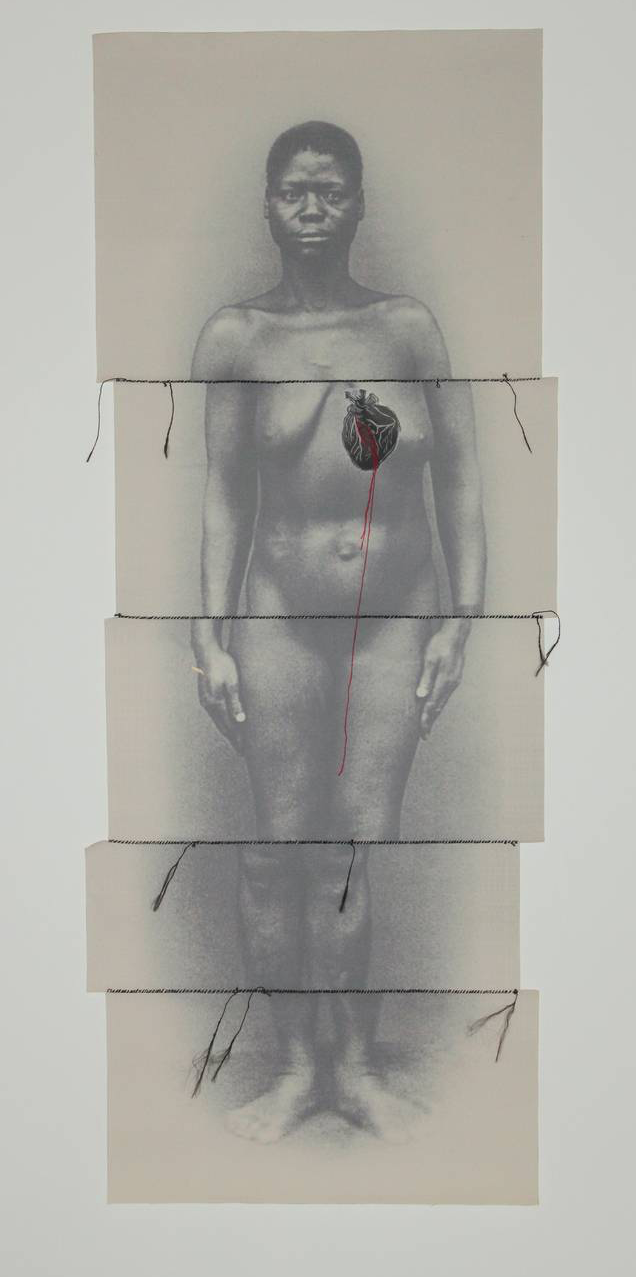

Nessa discussão, a tecnologia de comunicação obviamente tem uma agência relevante ao instalar a ideologia da visualização. Encontramo-nos com processos interativos e relacionais estruturados pela tecnologia da comunicação e promovidos por meio da ação de grupos étnicos, que, nesse contexto, conduz a relação entre mídia e representação para a propagação de estereótipos com surpreendente resultado das fake News. Um dos aspectos mais extraordinários a emergir nesse contexto de reprodução dessa ideologia é a estratégia de invisibilização, artifício dos mais utilizados no jogo de poder em qualquer cultura. Essa estratégia faz uso de mecanismos para apagar a presença visível, memória e representação dos sujeitos. Trata-se do processo de geração de indiferença para com aqueles considerados socialmente indesejáveis. Os indesejáveis geralmente se concentram econômica e culturalmente fora do contrato racial. A ideia de um contrato racial é uma chave analítica desenvolvida por Charles Mills (1997), ao reconhecer os atos de fala presentes nas normas morais e físicas produzidas pela mídia e, portanto, responsável pela estrutura de sentido, pelos condutores de comunicação, pelos geradores de linguagem e de imagens que mascaram a realidade. Sob estas condições, as imagens midiáticas tornam-se ferramentas de inclusão/exclusão, tanto quanto o são a estigmatização de grupos étnico-raciais não representados na mídia.

Letramento Racial e Nova política cognitiva

Para a reversão deste processo urge a instalação de uma política de letramento racial que restitua a crítica e a capacidade analítica da audiência e dos telespectadores por intermédio de uma engenharia da des-invisibilização (Tavares, 2010) sistêmica e de des-blindagens do processo cognitivo. Tal engenharia deve ser considerada uma ferramenta cognitiva contra o modo protocolar de se existir em sociedade chancelado pelo contrato racial. Sua origem remonta à memória racista, patrimonial, autoritária e senhorial de escravos presente na mentalidade brasileira que nos condena a perceber o mundo de modo banal e regulado por formas de vida informadas por supremacistas brancos (Buck-Morss, 1993).

Com os argumentos até aqui apresentados verificamos quão tímida é a mídia na sua diversidade, fato que é confirmado pela obrigatoriedade de programações e produções inclusivas de etnias negras como exigência estabelecida pela Conferência de Durban, em 2001. Foi de Durban que saiu o impulso para o fortalecimento da luta antirracista brasileira quando da proposta de políticas de compensatórias por meio de práticas de ação afirmativa. Essas práticas aceleraram a desconstrução do atual sistema racial, especialmente com a promulgação da Lei brasileira nº 10.639, de 2003, que instituiu a política de sistema de cotas para cargos públicos federais, estaduais e municipais, especialmente para os afrodescendentes.

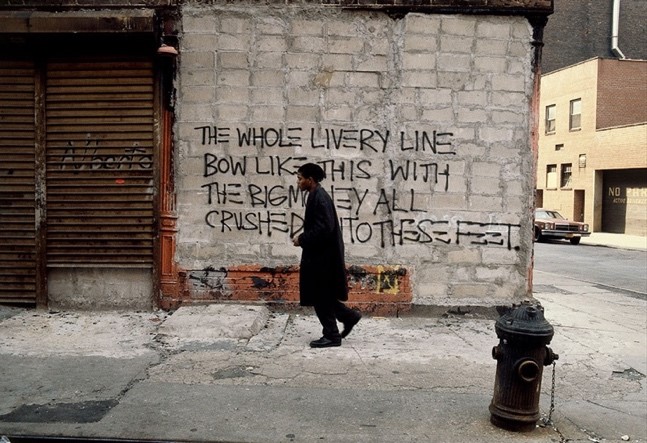

Ao atacar diretamente a mídia e o sistema universitário, em sua conivência velada com o contrato racial, as políticas de ação afirmativa redimensionaram e redirecionaram as discussões internas nas instituições e nas mentes do Brasil. Se pensarmos na verdadeira influência social da mídia – como um veículo responsável por narrar a forma como a nação estabelece e projeta significados – não podemos isentá-la de escrutínio nem de questionamento mais profundo, pois entenda-se a cultura midiática como um território imaginário e pervasivo (especialmente por meio do sistema de transmissão de televisão), desempenhando um papel poderoso no ofício de representação do trabalho[5] e consolidando, assim, os mecanismo de naturalização (pela ausência e/ou subordinação da imagem do negro) da segregação social e a forma singular de Apartaide instalado no Brasil e no Sul Global. Um ataque ao vocabulário midiático poderia ser dirigido a duas demandas: (1) seria atacar a mentalidade do poder, segundo Mignolo (2003), o colonialismo cognitivo. Isso resultaria na redução das formas injustiças de representação da presença dos sujeitos, fato inerente à percepção da cultura do outro, quase sempre apagado em sua diversidade, práticas e saberes. Uma vez neutralizada e relativizada essa injustiça deslocando-se este modo de ver o outro, o profissional da comunicação deve usar uma linguagem que reforce e reconheça a diversidade; (2) construir um novo ambiente de comunicação e um sistema de retratação da realidade que promovesse a autoconfiança, as conquistas do diferente, suas contribuições para a positividade do estado de coisas vivido e o respeito próprio de modo a neutralizar o Apartaide visual, isto é, a segregação perpétua na forma de visualizar o mundo e a disseminação de estereótipos.

Dito isso, fica mais precisa a consideração do racismo como um sistema social. Não se trata de um ato isolado e individual de um indivíduo execrar o outro pela cor da pele, que é a forma mais generalidade e mais mundana de se classificar o racismo. Mas, sobretudo, considera que o fato de excluir um outro por um indivíduo que se crê em posição de supremacia é fruto da ação daquele sistema social engendrado em um determinado corpo representante dos privilégios dos que gozam do controle dos recursos das mais distintas estruturas do poder humano (econômicos, emocionais, intelectuais, políticos, institucionais etc.) impondo uma forma de organizar a vida das pessoas, a política, o espaço territorial, a cultura, o imaginário. É uma forma de ver e de viver, amparada por práticas excludentes, cotidianas e mundanas, geradora de benefícios e oportunidades para quem ela favorece. O racismo se encontra intensamente enraizado e banalizado em sua prática ao longo dos séculos. O uso da linguagem excludente em um gesto puramente natural se transsubstancializou-se na comunicação cotidiana e se consolidou como uma forma de vida. É particularmente verdadeiro no que tange à maioria da população preta e parda (negra) no Brasil, que o racismo está diretamente ligado aos efeitos da escravidão e do colonialismo. Sendo que, no Brasil contemporâneo, o desenvolvimento de uma crítica social consistente deve possuir processos antirracistas que considerem como o racismo se manifesta, em todas as suas variáveis e versões.

A mídia, principalmente em sua componente audiovisual, jamais escapou desse processo (Sodré, 1999). É por isso que pode ser convertida no oposto e, em seguida, usada como um dispositivo para criar uma mentalidade cívica e profissional, voltada para a justiça social, humanismo antirracista e inclusão (Tavares e Freitas, 2003). Por sua relevância, a mídia eletrônica, quando utilizada como arma antirracista, pode quebrar a espiral de reprodução da estrutura de injustiça social presente nas visões estereotípicas de mundo, classificações, hierarquias e conceitos de realidade que não promovam o julgamento positivo ou a avaliação. A atuação do profissional no campo da mídia, do educador e do crítico cultural nesse quadro deve ser ampla, pois a mídia eletrônica se infiltra seu conteúdo na consciência coletiva. Por outro lado, também é capaz de gerar alianças extremamente significativas junto aos agentes capazes de produzir novas linguagens e meios de representação.

A principal tarefa desses críticos é a do letramento e a do desmonte das blindagens cognitivas que produzem e reproduzem os estereótipos. Entendo que blindagens são efeitos de um processo secular de camuflagem e dissimulação dos conflitos e injustiças mediante uso de metáforas, metonímias e atos de fala. As blindagens promovem mecanismos de linguagem e reproduzem os bloqueadores que cegam e apagam da memória, do campo visual e da experiência como função de um processo de reconhecimento e/ou afirmação que configuram as blindagens cognitivas. Esse fato linguístico é uma manifestação atualizada de denegação no campo do gesto social e da corporeidade. Apontado inicialmente por Freud em “Denial” (Die Verneinung), em 1925 e entendido em psicanálise[6] como o processo pelo qual um indivíduo, mesmo gerando seus próprios desejos, pensamentos e sentimentos, até aqui reprimidos, continua a se defender renunciando ao que lhe pertence, a denegação alude a recusa em reconhecer o que já é um fato estabelecido no mundo exterior.

Um bom exemplo do cotidiano brasileiro pode ser identificado no conceito estético da música popular. Deste ponto de vista opositivo e nacionalista, os estrangeirismos desempenham o papel de dominação cultural por forças externas quando do uso de palavras inglesas para designar um determinado gênero musical: “Black music”, por exemplo. É importante destacar que, neste específico caso, no Brasil, o uso daquele termo inglês que designa um determinado gênero musical cumpre um papel amenizador, e por isso suportável esteticamente no enfrentamento cognitivo da independência étnica e racial. O uso da expressão em inglês funciona como uma espécie de escudo cognitivo que expressa a recusa em enunciar o termo apropriado em português, “música negra”, que não soaria bem e implicaria num ato de fala que redirecionaria a atitude e o comportamento do sujeito, funcionando como uma atividade cognitiva marcadora de uma identidade interditada. Assim, a expressão em inglês “Black music” soa exótica, mas não tão forte como se fosse dita em português: “música negra” que, conceitualmente evoca um campo de sentido bem distinto. Trata-se de uma escolha explícita em não usar uma linguagem que aluda e promova a presença e a consciência da diversidade racial e da subalternidade. Trata-se de um preconceito étnico e racial no próprio ato de linguagem que como um escudo promove a negação pelo impedimento da vocalização daquilo que pode se constituir em obstáculos ontológicos à identificação e à análise da cultura e/ou ideologia racial brasileira como elementos obstrutores de uma ideologia de nação.

O Apartaide incorporado

O impacto transnacional da luta contra o Apartheid se manifestou na cultura política antirracista implementada no Brasil. E foi sentida desde as guerras anticoloniais pela independência dos países africanos do ultramar português, como nas campanhas de solidariedade à luta contra o Apartheid sul africano, ao final dos anos 70 e início dos anos 80, acompanhadas por uma forte pedagogia política conduzida pelos ativistas dos direitos humanos e do antirracismo.

Durante os anos da ditadura militar no Brasil, a história da África do Sul e da África como um todo era totalmente desconhecida. A partir da compreensão de como funcionava o racismo na África do Sul, com fortes apoios judiciais e institucionais, inicia-se um incipiente exercício de comparação do Apartaide com os estatutos e protocolos do racismo no Brasil. O fato de não haver uma legislação óbvia ou claramente racista (a constituição brasileira nega e condena o racismo), ao mesmo tempo em que os indícios da existência de racismo se avolumavam, verificou-se o quanto existia de incorporação e submissão de nossas vidas a um modo sistêmico de racismo que se estabelecera virtualmente, porém ancorado profundamente em nossas experiências reais.

Tal exercício de autorreflexão, exclusivamente elaborado por intelectuais orgânicos à luta antirracista, reforça a tese de que a luta contra o Apartaide proveu o surgimento de uma perspectiva comparada do Apartaide da África do Sul com o do caso brasileiro. Como consequência deste estímulo à reflexão focada na complexidade da experiência racial brasileira, amplia-se a percepção crítica sobre a formação racial no Brasil. Antes havia uma reflexão sobre o sistema racial dos Estados Unidos, mas, naquele momento, a África do Sul fornecia um novo panorama de referência. Os mais argutos críticos do racismo fortaleceram a percepção de que haveríamos que lidar com a formação de um campo de análise para compreender o Brasil no que, hoje, poderia ser denominando de “Apartaide incorporado”, significando o mesmo que Apartaide naturalizado.

O encobrimento e a negação do racismo no cotidiano brasileiro expressam as normalizações das estruturas vivas desse processo manifesto em gestos, palavras e atos de linguagem. Enquanto os brasileiros ainda se encontram em processo de compilação de material significativo sobre essa nova percepção expressada em termos teóricos, já se encontra disponível na memória antirracista um inegável material empírico no que diz respeito ao fenômeno. A experiência de luta e solidariedade antirracista transnacional abasteceu nosso idioma com o conceito do Apartaide e toda a irradiação de sentidos dele proveniente, ampliando, assim, a mentalidade e a percepção crítica brasileira ao racismo. O uso deste conceito como ferramenta na operação metafórica aproximou as forças e agentes dominantes do trauma e do sofrimento no psiquismo dos brasileiros que se inicia nos Comitês de Luta Contra o Apartaide, criados por militantes do Movimento Negro nos anos setenta/oitenta. Naquele período, a demonstração de solidariedade e o compartilhamento de conhecimentos e ações sobre o racismo, em várias outras partes do mundo, contribuíram para o avanço do estado de consciência panafricana, imprimindo energia no ativismo negro brasileiro e, desde então, destacando a importância da luta global e das ilusões das fronteiras nacionais nas narrativas antirracistas.

O registro efetivo desta elaboração a partir de um campo de militância, advindo das vozes e letras das lideranças mais destacadas naquela conjuntura de transição política no Brasil: Abdias do Nascimento (2017) e Lélia Gonzalez[7]. A associação do racismo brasileiro ao discurso teatral da democracia racial como um tipo disfarçado de Apartaide torna-se um extraordinário marcador da articulação internacional da supremacia branca (absolutamente transparente nos dias atuais com as articulações da nova ultradireita) presente nos inúmeros discursos de intervenção de Lélia, em especial, a designação de racismo por segregação denegada (na América Latina, devido ao modus operandi da colonização ibérica) e o racismo por segregação explícita (conforme a tradição africânder, ou seja, anglo-germânica-flamenga). Cabe destacar que minhas conversas com Lélia Gonzalez, Abdias do Nascimento e minha militância na formação do MNUCDR, àquele período foram, definitivamente, intrigantes para que se constituíssem em mim, paradigmas centrais sobre esta reflexão dirigida ao Apartheid brasileiro. Efetivamente, trata-se de mais uma tentativa para a implementação de uma pedagogia de-colonial capaz de aprofundar e ampliar a consciência racial, social e de gênero e, por conseguinte, o olhar crítico sobre o futuro e o projeto de Brasil.

Em defesa da Pedagogia Cívica – estímulo para um pensar crítico

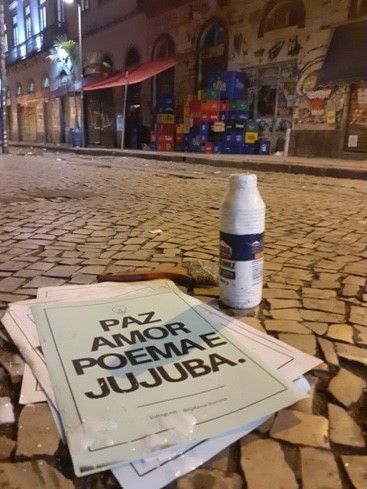

Com a globalização, apesar da enorme riqueza para poucos e a ampliação da miséria para muitos, o acesso à informação aumentou. Sob este ponto de vista, a globalização possui um lado positivo. Nele, expõe-se a riqueza cultural das populações e o sofrimento, o sacrifício e o apagamento de memórias em consequência da perversidade da supremacia branca ocidental. Porém, apesar do conteúdo de todos esses investimentos, poucos formam os resultados conseguidos para reforçar projetos que promovam a autoestima das minorias e dos desvalorizados social, econômica e historicamente. Os movimentos populares em grande parte, parecem tomar este rumo, superando obstáculos de forma autônoma e por meio de ações civis. Temos assistido durante a pandemia uma ampla mobilização autossustentada, ancorada em iniciativas comunitárias, não governamentais, como a CUFA, o Gerando Falcões, a Frente Nacional Antirracista, promovendo um fenômeno participativo que não pode ser ignorado e cujo enfrentamento de baixo para cima tem garantido, com relativo sucesso, a redução do sofrimento nas populações brasileiras fragilizadas. E, em articulação nacional promovem algo de velho e de novo: a prática do/no concreto erguendo uma frente nacional, o movimento Panela Cheia Salva contra a fome. Antes política pública, hoje articulação de base não-governamental, até mesmo a mobilização local conduzida independentemente por grupos religiosos, como o Terreiro de Candomblé Ketu Ilê Omo Nidê, em Jacarepaguá, com o Projeto Ajeum, que distribui quentinhas para população sem-teto, sob a liderança da Yalorixá Nádia de Omulu.

Tal mentalidade exige um intenso trabalho no campo da desconstrução de traumas, estereótipos, repressões e estigmas e a reconstrução da capacidade de compreensão e escuta do diferente. A cultura escolar e as propostas educacionais em vigor sob condição histórica pós-colonial, por mais incerto que seja o futuro, é agora o momento oportuno para repensar a superposição de múltiplos aparatos eivados pela colonialidade: o poder, o saber e o ser da existência humana. Reflexão que deve resultar em ação mental que revele o respeito ao Outro, entendido como pessoa e cidadão e o reconhecimento das formas de vida em condições de subalternidade e exclusão como potentes formas de existência e imaginação.

Uma ruptura na retórica colonial “ultramarina” implica no desmonte da própria identidade do luso-tropicalismo e de sua herança “cordial”: a prática prevalecente de enganosas interações sociais que reinam por toda extinta zona de dominação portuguesa que embora coexista sob condição pós-colonial, ainda se encontra carente de uma pedagogia plural e intercultural. Daí, a urgência da tarefa de atingir a meta de libertação cívica e desconstrução dessas algemas para todos os indivíduos. Este é um momento para a Pedagogia Cívica estimular a civilidade baseada na transmissão de conhecimentos originários em várias fontes. O alvo desta pedagogia é a promoção dos direitos e da consciência dos cidadãos através do pensamento crítico e de atitudes que revelem e ultrapassem estigmas, estereótipos e discriminações de qualquer ordem.

A pedagogia cívica (Tavares, 2009) deve ser entendida como um exercício de promoção coletiva da transmissão de saberes de uma cultura a partir de suas noções mais básicas de vida em comum. O objetivo de um projeto pedagógico cívico é estabelecer os fundamentos, os valores e os princípios que irão convencer a nação de que o Brasil deve pertencer a todos os brasileiros e ser reconstruído sobre a base de um sistema educacional baseado no comportamento e no intercâmbio de todas as práticas e visões de mundo que reforcem o participativo, a dádiva e a cooperação. Esse deve ser o objetivo de um plano político-pedagógico para além da escola e que amplie o letramento crítico por todo o panorama territorial da nação. Tão somente interferindo de forma radical no regime de visualidades e atitudes contribuiremos para o fortalecimento da cidadania e dos direitos básicos das pessoas, reconhecendo o conhecimento e as culturas da esmagadora maioria dos que são desprezados como povo. E, sobretudo, a prática do mutirão, o contrário de tudo que encerra o entendimento de civilidade à essa preservação narcísica da vigente prática monocultural, focada e destacada como única relevância de conhecimento, estética, comportamento e pensamento. Como consequência reproduz, indefinidamente, a exclusão da linguagem e dos sentimentos que sobrevivem nas tradições subnacionais, étnica e raciais. É esta visão supremacista de civilidade que reproduz linguagens e sentimentos baseados na visão sempre restaurada de uma elite retrógrada, conservadora, autoritária e reacionária que sustenta o paroxismo do Apartaide brasileiro.

* Julio Cesar de Tavares é professor do Departamento de Antropologia da UFF e coordenador do Laboratório de Etnografia e Estudos e Comunicação, Cultura e Cognição (LEECCC/PPGA/UFF) e do Laboratório de Estudos Negros (LEN/PACC/Letras/UFRJ).

Referências

BOURDIEU, Pierre. Outline of a Theory of Practice. Cambridge: Cambridge University Press, 1977.

BUCK-MORSS, Susan. Dream World of Mass Culture: Walter Benjamin’s Theory of Modernity and Dialectics of Seeing. In: LEVIN, David Michael (org.). Modernity and The Hegemony of Vision. Berkeley: University of California Press, 1993, p. 309-38.

CADORNEGA, Antonio de Oliveira de. História Geral das Guerras Angolanas: 1680-1681. Volume II. Lisboa: Agência Geral do Ultramar, 1972.

FANON, Frantz. Pele negra máscaras brancas. Trad. Renato Silveira. Salvador: EDUFBA, 2008.

FREUD, Sigmund. Negation (1925h). In: O’NEIL, Mary; AKHTAR, Salman (org.). On Freud’s Negation. Contemporary Freud: Turning Points and Critical Issues. Londres: Karnac Books, 2011.

FREYRE, Gilberto. Casa Grande & Senzala: a formação da família brasileira sob o regime do patriarcado. Rio de Janeiro: Jose Olympio, 1964.

GIBBS, R. 1999. Taking Metaphor out of Our Heads and Putting it into the Cultural World. In: GIBBS, R.; Steen, G. (org.). Metaphor in Cognitive Linguistics. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 1999, p. 145-66.

GONZALES, Lélia. A categoria político-cultural de Amefricanidade. In: GONZALES, Lélia. Por um feminismo latino-americano: ensaios, intervenções e diálogos. Org. Flávia Rios e Marcia Lima. Rio de Janeiro: Zahar, 2020.

GURAN, Milton. Agudas: Os “brasileiros” do Benim. Rio de Janeiro: Editora Gama Filho, 1999.

HALL, Stuart. The Work of Representation. In: HALL, Stuart (org.). Representations: Cultural Representations and Signifying Practices. SAGE Publications, 1997a, p.15-64.

HALL, Stuart. The Spectacle of the Other. In: HALL, Stuart (org.). Representations: Cultural Representations and Signifying Practices. SAGE Publications, 1997b, p. 225-77.

HOLLANDA, Heloisa Buarque de; PEREIRA, Carlos Alberto M. Patrulhas ideológicas. São Paulo: Brasiliense, 1980.

HOLANDA, Sergio Buarque. Raízes do Brasil. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1963.

IBGE. Projeção da população do Brasil por sexo e idade para o período 2000/2060 e projeção da população das unidades da federação por sexo e idade para o período 2000/2030. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais, 2013. Disponível em: <ftp://ftp.ibge.gov.br/Projecao_da_Populacao/Projecao_da_Populacao_2013/

nota_metodologica_2013.pdf>.

JOHNSON, Mark. The Body in the Mind: the bodily basis of meaning, imagination and reason. Chicago: The University of Chicago Press, 1987.

KARASH, Mary C. Slave Life in Rio de Janeiro: 1808-1850. Princeton University Press, 1987.

LAPLACHE, J.; PONTALIS, J.-B. Vocabulário da Psicanálise. 10. Ed. São Paulo: Martins Fontes, 1988

MIGNOLO, Walter D. A gnose e o imaginário do sistema mundial colonial/moderno” e “Pensamento liminar e diferença colonial. In: MIGNOLO, Walter D. Histórias Locais/Projetos Globais: colonialidade, saberes subalternos e pensamento liminar. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2003, p. 23-130.

MILLS, Charles. The Racial Contract. Cornell Univesity Press, 1997.

NASCIMENTO, Abdias do. O genocídio do negro brasileiro: processo de racismo mascarado. São Paulo: Perspectiva, 2017.

QUIJANO, Anibal. Coloniality of Power, Eurocentrism, and Latin America. Nepantla: Views from South, v. 1., n. 3, Duke University Press, 2000, p. 533-580.

QUIJANO, Anibal. Colonialidad del poder, eurocentrismo y América latina. In: Lander, Edgardo (org.). La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales/Perspectivas latinoamericanas.. Buenos Aires: Clacso, 2003, p. 201-42.

SCHAUMLOEFFEL, Marco Aurelio. Tabom: The Afro-Brazilian Community in Ghana. Accra, Gana: CreateSpace Independent Publishing Platform, 2008.

SILVA, Eduardo. Dom Obá II da África, O príncipe do povo. São Paulo: Cia. das Letras, 1997.

SILVA, Eduardo. De Porto em Porto: o caminho da Liberdade. A grande festa no Brasil e Lagos, África Ocidental, 1888. In: HONORATO, Cezar; OLIVEIRA JÚNIOR, Alcidesio de (org.). Portos & cidades portuárias em questão. Niterói: POLIS UFF, 2020, p. 316-336.

SODRÉ, Muniz. Claros e escuros: identidade, povo e mídia no Brasil. Petrópolis: Editora Vozes, 1999.

TAVARES, Julio Cesar de Souza. Gingando and Cooling out: The Embodied Philosophies of the African Diaspora. Tese (Doutorado). CNPq-Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Brasil)/University of Texas at Austin (USA), 1998.

TAVARES, Julio Cesar de. Deconstructing invisibility: race and politics of visual culture in Brazil. African and Black Diaspora: An International Journal, n. 3, v. 2, 2010, p. 137-46.

TAVARES, Julio Cesar de. Paisagem midiática, etnicidade e pedagogia cívica. In: FREITAS, Ricardo O. (org.). Mídia Alter[N]ativa: estratégias e desafios para a comunicação hegemônica. Salvador: EDITUS, 2009, p. 1-25.

TAVARES, Julio; FREITAS, Ricardo. Mídia e etnicidade: A importância da ação afirmativa na [e para a] mídia brasileira. Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Intercom. Belo Horizonte, 2003.

Notas

[1] Archive of Colonial History, # 641, Box 2, Rio de Janeiro, e Cadornega (1972, p. 3).

[2] Significando o que Bourdieu (1977, p. 72) designa como habitus, isto é, ato que funciona como um “sistema de disposições duráveis”. Nesse modelo, os gestos, ações ou as categorias da fala definem (e são definidas) por habitus, estilo e ritmos de ser. Eles podem se tornar marcadores étnicos, raciais, culturais e nacionais de autorreferencialização na/da vida cotidiana das pessoas. Como componente do modelo cultural, os habitus modelam sistemas de comunicação individual e coletivos produzindo enquadramentos sociais.

[3] “Oswald semiotiza esta narração para mostrar a cultura dos Caetés absorvendo a cultura europeia e, portanto, elaborando as bases de uma ontologia primitiva da invenção poética de Oswald de Andrade bem como a base do aparato de conceitualização radical do movimento modernista no Brasil” (Tavares, 1998, p. 169).

[4] Para maiores detalhes ver IBGE, 2013.

[5] Cf. Hall, 1997a e 1997b. Em ambos os trabalhos, Hall desenvolve uma extensa crítica ao conceito tradicional de representação e o leva a algo mais próximo da noção de “ideologia” em Marx e “imaginário” em Édouard Glissant.

[6] Eu me refiro a Freud (2011). Ver também Laplanche e J. B. Pontalis (1988).

[7] Entrevista de Lélia a Patrulhas ideológicas (Holanda e Pereira, 1980), republicada nesta edição da Revista Z Cultural. Ver também Gonzales, 2020.