Preâmbulo

Um fim de tarde, saindo para fazer compras em meu bairro em Paris, encontro uma amiga e vizinha que, como eu, é também pesquisadora no CNRS (Centre national de la recherche scientifique). Anne-Sophie é bióloga, enquanto eu sou física, e nossos filhos se conheceram na escola pública do bairro, a algumas ruas dali. Depois de trocarmos algumas notícias sobre eles, como é de praxe, e termos brevemente contado uma à outra os próximos shows e exposições aos quais planejávamos ir, nossa conversa se dirigiu naturalmente ao trabalho, pois temos, todas as duas, o mesmo empregador: o centro nacional de pesquisas francês, instituição pública multidisciplinar de pesquisa. Temos a sorte de sermos funcionárias públicas e ganharmos um salário que nos permite viver fazendo unicamente pesquisa. No entanto, a situação na França evolui de forma similar a outros países, tendendo ao que chamamos do “modelo americano”: hoje em dia nossas pesquisas são basicamente financiadas por projetos que nós, pesquisadores, devemos escrever em resposta a editais e, na maior parte das vezes, devemos prometer resultados precisos e espetaculares que nenhum profissional sério pode ter certeza de obter. Devemos igualmente colocar em evidência nosso talento nato, genialidade e nosso brilho pessoal, embora todos saibam, mesmo que lá no fundo, que a pesquisa é um ato inerentemente coletivo e que não existe ciência sem debate contraditório e participação da comunidade. Além disso, ao escrever tais projetos, devemos utilizar, em um penoso exercício de estilo, um linguajar administrativo incompreensível que é frequentemente associado à novafala do mais que célebre livro 1984 de George Orwell. Quando comparada aos Estados Unidos, onde esse modelo de pesquisa já é, desde muito tempo, utilizado, sendo assim considerado “normal”, a França tem a desvantagem de dispor de um orçamento bem inferior a esse país, o que se justifica, sob certo ponto de vista: ela emprega, no CNRS e na Universidade, assim como em outras instituições de pesquisa, muito mais pesquisadores permanentes – i.e., com um emprego fixo – que os EUA, e seus gastos com salários são superiores. Enxugar essa massa faz parte do projeto do atual governo francês, assim como dos governos precedentes, uma iniciativa começada entre 2003 e que ganhou força em 2007 com o que foi chamado de projeto de autonomia das universidades.

Voltando ao encontro com minha amiga, ele se desenrolava, como eu dizia, como sempre, e deveria se concluir com nós duas detalhando nossas respectivas últimas peripécias para conseguir enviar projetos dentro da data-limite, nossas frustrações com alguns colegas e com a baixa taxa de aceitação dos mesmos projetos, e algumas conquistas nossas, obtidas às custas, em seu caso, de horas de sono perdidas e, no meu, pela autoimposição de uma disciplina semimilitar na gestão de meu cotidiano pessoal e familiar. Não tenho tempo para poder perdê-lo. Já um pouco nervosas, pois esse tipo de conversa nos lembrava do tanto que ainda tínhamos a fazer depois das compras e que não tínhamos então mais tempo a perder, nos preparávamos para nos despedir. No entanto, esse mesmo desconforto e ansiedade nos desviou do fim esperado de nossa conversa e quase ao mesmo tempo, em uníssono, perguntamos uma à outra: “Mas você leu o último jornal do CNRS?”. E caímos juntas na gargalhada, rindo de nós mesmas. O CNRS publica mensalmente um jornal com acontecimentos científicos considerados marcantes e, desde há algum tempo, seguindo a tendência contemporânea, decidiu que seria uma boa ideia exibir igualmente perfis de pesquisadores considerados notáveis, dignos de visibilidade. Criou-se então uma seção do tipo Caras no jornal da instituição científica mais importante do país. Ora, se todos o fazem, se todos gostam, qual seria o problema? Afinal de contas, pesquisadores também são humanos! O perfil desse mês era o de uma pesquisadora em matemática. Excepcional. No entanto, o que ela dizia – segundo o jornal, ela era a boss – nos fazia nos sentir particularmente imprestáveis nesse dia – e nossas sacolas de compras não ajudavam em nada. Essa pesquisadora, uma mulher, em carne e osso, de verdade, acumulara prêmios durante toda a carreira e conseguia manter, ao mesmo tempo, uma atividade como violoncelista semiprofissional. Além disso, ela era magra, ainda jovem, católica, rica, e mãe de seis filhos. Seis. Ela testemunhava, de forma categórica: “não, ser mulher nunca foi para mim uma desvantagem”, completando em seguida: “fazer pesquisa não é mais fácil para homens que para mulheres”. E nós, eu e Anne-Sophie, quando vimos isso, lemos isso, vendo seu brilho nos vimos também brilhar… mas o que brilhava, o que se tornava evidente, era nossa incapacidade, nossas limitações, nossas lacunas, nossos buracos onde entramos. Nossos buracos, embora negros, brilhavam, e fortemente. Eles nos cegavam e, depois da matéria, não vimos mais nada além deles. Sim, essa mulher e seu perfil no jornal nos confirmavam: nossos esforços foram, são e serão, para sempre, vãos. Nós nunca seríamos como ela – aliás, nós nem queríamos – e nossas incapacidade e dúvidas nos condenavam a avançar, mas sem direção. Nós provavelmente não iríamos nunca a lugar nenhum além do supermercado para onde nos dirigíamos naquele momento. Não tínhamos ganhado, nenhuma de nós duas, prêmio algum. O número de filhos que temos não preenche nem a mão do mestre Yoda. Nós não éramos boss de ninguém e em lugar nenhum e não sabíamos tocar nenhum instrumento. Tentávamos, e a duras penas, poder de vez em quando ir a algum show. Nós éramos, nós somos e nós seremos, para sempre, incapazes. “Nāo, mas isso não é grave”, nos dirão alguns. Não temos nada a temer. “Alguns nascem para árvore, e outros para grama”, como dizia meu avô. Sim, podíamos nos conformar, tudo está na natureza. Quando aos mais malvados, eles nos acusariam de sermos invejosas. Mas não, pois não era ela a questão, nós não queríamos e não acreditávamos no modelo dos cientistas boss. O problema éramos nós, nós mesmas. Era toda a nossa vida, o sentido da vida de pesquisadoras obscurecidas.

Foi também mais ou menos nessa época que Antoine Petit, presidente do CNRS, tomou ares de naturalista e se apropriou dos ditos do sociólogo Herbert Spencer, um dos inventores da ideia de “darwinismo social”, declarando que apenas alguns pesquisadores seriam “naturalmente selecionados” no sistema competitivo de pesquisas. O trabalho de Barbara Stiegler, filósofa também no CNRS, traz uma resposta à altura a esse tipo de provocação feira pelo presidente de nossa instituição, baseando-se nos trabalhos de John Dewey e na reapropriação feita por Walter Lippmann do trabalho de Spencer. Stiegler explica, entre outras coisas, o mau uso das teorias de Darwin nesse contexto. Um de seus argumentos, que vale a pena ser exposto aqui ,embora de forma bastante resumida, é que as doutrinas neoliberais se apropriam erroneamente dos princípios científicos utilizados, pois a seleção natural não trata da adaptação passiva de um grupo de indivíduos a uma ordem imposta par outrem – como é o caso no CNRS e na política neoliberal, onde a ideia de uma “mão invisível” conduziria a sociedade em um caminho inevitável, modelando assim os indivíduos para aceitarem e se adaptarem ao capitalismo levado até suas últimas consequências. A seleção natural é exatamente o contrário, e se caracteriza pela criação coletiva, colaborativa e comunicativa de um sistema adaptativo reorganizado como um todo e de forma horizontal em permanência. A ideia de Petit, como bom manager neoliberal contemporâneo, era fazer com que a maior parte dos pesquisadores se sinta excluída e pertencente ao grupo dos não selecionados, de forma a nos incitar a lutar sem escrúpulos por um lugar ao sol. Que essa seja nossa escolha ou não, que nós façamos parte daqueles que o presidente Macron chama “les mauvais” ou nāo, o fato é que, não podíamos negar, eu e Anne-Sophie, pelo menos, em meio a tais agressões e incertezas, ainda tínhamos sorte. Nós somos funcionárias públicas pagas para pesquisar, e ainda podíamos nos sustentar e fazer compras em nosso bairro parisiense. O CNRS emprega cada vez menos pesquisadores, mas segue ostentando uma posição de poder, saber e riqueza quando comparado ao resto do mundo. Tínhamos sorte de ainda podermos ser simplesmente pessoas que andam na rua e dispõem de algum tempo para nossos filhos, para o lazer, para não nos preocuparmos tanto assim com essa luta e ainda sim gozarmos de certo reconhecimento profissional. Mas tudo indica que isso mudará. Que os pesquisadores serão cada vez mais raros, e cada vez mais expostos, como a boss. E, em breve, a disputa pela visibilidade será tal que, ao vermos um pesquisador cruzar a rua, nós lhe perguntaremos: “Mas você é cientista? Como pode? Nunca ouvi falar de você!”, como tornou-se normal dizer aos que se dizem artistas. Dois lugares somente são reconhecidos: o dos “selecionados”, que ocupam o lugar do gênio, ainda que por alguns segundos apenas, e o dos que vivem no ostracismo ao qual são condenados os que não estão sob os holofotes. Mas a ciência não se faz sob holofotes… ela é caminhar no escuro. Ela é avançar, às cegas.

Paulina

Invisíveis? Não, as mulheres não são invisíveis. Que benção seria ser invisível! Quem não adoraria? Pois quem diz “invisível” diz também: livre. Anônima. Ser ninguém. Irreconhecível. Personne. Invisibility is a super power, como nos ensina Banksy. Ser invisível é ser livre de não viver toda hora sentindo medo de tudo o que se faz, medo de ser julgada, de ser notada, de não fazer o que se deve ou como se deve, de não agradar, de não estar no lugar certo, de não estar na hora certa, nem tampouco na hora convenientemente errada… Esse medo, que é para mim uma constante, que faz parte de meu cotidiano, quer chova quer faça sol, e, ainda que depois de mais de quarenta anos sobre a Terra eu tenha conseguido esquecer por vezes um pouco desse medo, o desconforto sempre permanece. Ele está por perto, guardado em algum lugar, talvez no fundo do bolso ou do armário, como um amuleto ou uma cicatriz que eu tateio, espio. Algo que eu nunca esqueço, e que se faz sempre lembrar. Não tem o que se fazer: eu receio ser notada. Ser invisível, que felicidade isso seria! Pois, sendo invisível, eu decerto não hesitaria por longos segundos, como sempre faço, antes de falar, de abrir minha boca – essa pequena boca, ridícula, por onde sai um fio de voz fina, meio gaga, falsete, e que carrega minhas parcas opiniões. “Como é que é? Fale mais alto, não ouvi direito”: não se diz isso a quem é simplesmente invisível. Quando sabemos que somos invisíveis, não passamos horas tentando reformular pensamentos e fingimos expressá-los o mais naturalmente possível, mas sempre temendo dizer algo que conduza irremediavelmente a uma conversa dinâmica e animada entre pessoas que parecem se entrosar tão bem e se entender sem esforços a um silêncio constrangedor. “Mas… aonde mesmo ela quer chegar? O que é que ela quer dizer?” Não, tudo o que eu queria era ser invisível, fazer parte daqueles que se entendem sem nem precisar se falar, por códigos e olhares imperceptíveis que os unem tais fios invisíveis – sim, eles, sim, são invisíveis – e naturais. Ah, como eu queria, como eles, fazer parte da paisagem. Dos prédios. Do urbanismo. Do mobiliário.

Ao contrário disso, cá estou eu, evidente, e sempre um pouco deslocada. Deslocada no tempo, no espaço. Deslocada desse tecido invisível que naturalmente me exclui ou, a duras penas, e sempre de forma bem visível, me inclui.

Visíveis, sempre notadas, percebidas, julgadas, visíveis, sempre visíveis, não só visíveis como expostas, disponíveis. Despidas. Como nesses sonhos em que nos damos conta subitamente que viemos de pijama para escola e todos nos olham, sem que consigamos sair dessa situação. Trata-se de um sonho de alguém que é visível, bem visível. Visível, mas impotente. Desprovida de qualquer sentido que nos conecte e nos dê controle sobre o mundo exterior. Visível, mas cega, surda, muda. O que pensamos, sentimos, vemos e ouvimos conta pouco. Mas devemos permanecer visíveis pois é assim que precisam de nós.

Essa história de visibilidade não é a mesma da boss da matemática, mas a de Paulina Solas, personagem principal da peça A Morte e a Donzela, de Ariel Dorfman. Na peça – que deve ser distinguida do filme homônimo dirigido por Polanski, pois esse foi modificado pelo roteirista em um aspecto essencial –, Paulina reconhece o homem que a torturou havia anos, quando ela foi presa na época da ditadura. O que há de formidável na peça é que a vítima o reconhece ouvindo sua voz e sentindo seu cheiro, pois havia sido torturada e estuprada tendo sempre seus olhos vendados. Por causa disso, seu marido não acredita em seus sentidos. Além de tudo, ele a considera fragilizada e traumatizada por esse episódio trágico de sua vida passada. Sem a prova da visão, sem o reconhecimento visual, o acusado nega naturalmente seus crimes, desacreditando igualmente Paulina e criando uma cumplicidade com o marido, ambos convencidos da loucura da mulher. Não, não podemos nos fiar em nosso olfato ou nossa audição depois de tanto tempo, sobretudo quando se trata de uma mulher reconhecidamente atormentada. Era verdade, Paulina teve a vida destruída pelo ocorrido, e ela não o tinha visto. Mas ela foi vista. Vista, tocada, manipulada, violentada, sempre com os olhos fechados, e ao som da obra se Schubert, “A Morte a donzela”, que dá o título à peça. Paulina não viu, e o que ela vê, depois de tantos anos, o que ela diz, não se crê. Ela é emudecida. Paulina não tem nada de invisível, mas, quando ela é vista, ela é vista como louca, impotente, incapaz de acusar um torturador estuprador. O que ela viveu, sentiu e ouviu não vale. Paulina é surda, é ensurdecida.

E é assim, nuas em publico, deformadas e deformáveis, que nós nos tornamos visíveis. Que nós nos transformamos em pequenos seres frágeis duvidando de nós mesmas, tentando em permanência nos corrigir, nos apagar, disfarçar, nos desculpar por existir, por sermos nós mesmas. E usamos nossos sentidos, sim, mas para nos adaptar, para enganar a eles mesmos, para nos parecermos com o que querem que pareçamos, para obedecermos. Nos tornamos visíveis como nos querem ver. Nossos olhos são vendados quando se desviam em direção à família, aos nossos corpos, ao olhar masculino e, recentemente à soma de tudo isso coroada com a ideia de força e sucesso. De ser uma mulher apesar de ser mulher. De exemplo. E essa visibilidade torna igualmente visível aquelas que veem brilhar em si mesmas – iluminadas pelo que se quer tanto mostrar –, o que elas não são, ou nunca serão. Para que umas brilhem, outras têm que se afastar, trabalhar por elas, ser também visíveis, mas se mostrar sem voz, sem olhar, sem escuta. Não é culpa de ninguém, é assim mesmo. É a seleção natural, que fez nossos olhos de forma que só algumas cores sejam visíveis. E as outras, são como Paulina.

Os buracos

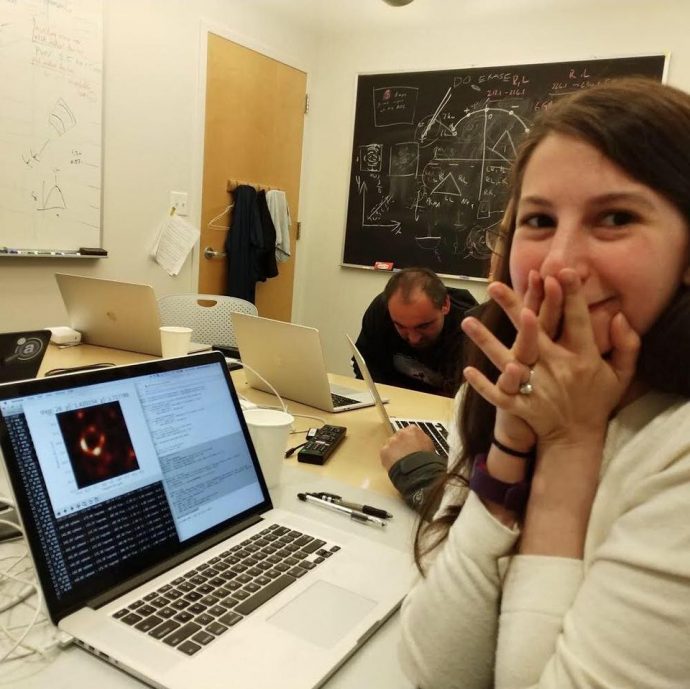

Tling! Nova mensagem Whatsapp. É minha irmã. Ela pergunta: “Viu isso?”, e segue o artigo “A mulher responsável pela primeira foto de um buraco negro”, e a foto:

Sim, eu tinha visto “isso”. Mas quis provocá-la um pouco e perguntei, com uma leve ironia: “Você fala do buraco ou da moça?”. “Dos dois!”, ela me responde. Katherine L. Bouman, ou Katie Bouman, poderia praticamente dispensar apresentação: seu nome e seu rosto rodaram o mundo depois que foram divulgadas ao grande público as primeiras imagens feitas de um buraco negro – imagens que ela contribuiu para reconstruir, em abril de 2019. Formada em engenharia informática, Katie trabalhava na época para o MIT (Massachussetts Institute of Technology), uma das maiores instituições científicas mundiais, e fazia parte de um grupo de quase duzentos pesquisadores que estavam envolvidos nesse projeto, como ela mesma explicou desde que sua foto tapando a boca diante do buraco foi divulgada em um post no Twitter do MIT. O MIT faz parte de um consórcio científico colaborativo mundial chamado EHT (Event Horizon Telescope) que reúne outras instituições envolvidas no recolhimento e processamento de uma quantidade literalmente astronômica de dados provenientes de detectores espalhados por toda a Terra e que são usados na produção de imagens de um buraco negro. Como a radiação (sinal luminoso) emitida por buracos negros é invisível a nossos olhos, parte do processo inclui a atribuição de cores artificiais, visíveis para nós, humanos, ao sinal recebido pelos detectores.

Chegando ao trabalho nesse mesmo dia, encontrei meu colega de sala em alvoroço. Ele também olhava, radiante, para a foto de Katie e seu buraco com um misto de admiração e ternura: “Essa foto é magnifica. Seu olhar, sua maneira tímida de tapar o sorriso, suas mãos… parece uma menininha…” É, decididamente Katie estava em todas. Ela era um sucesso. E, além de tudo, é jovem e pudica. Dizer que eu não estava nem aí não pegaria bem. Mas enfim, o que ela esconde com suas mãos? Por que ela se esconde? Eu não sei, mas ela, de fato, pelo menos na foto, parece ser uma boa moça. No entanto, alguns dias depois, aparece outra foto no Twitter:

Ah, Katie, agora você mostrou suas pernas! E o sorriso! A boca está bem aberta e as mãos só tapam um joelho, deixando o outro bem à mostra. Ela está bem sexy em sua minissaia. Sim, sim, não há dúvidas, a foto mostra que pesquisadoras em ciências exatas podem também ser mulheres sedutoras e usar trajes provocadores diante de homens sérios de terno, ora bolas! Afinal de contas, uma mulher é uma mulher, e ela pode se mostrar. Poderosa! Ela pode ser “ela mesma”, e se ela gosta de trajes curtos, qual é o problema? Não é porque ela é pesquisadora que deve se vestir mal, onde já se viu, temos que acabar com essa imagem ou menininhas não se interessarão nunca por ciência! Eu mesma quantas vezes não me vesti como mulher-pesquisadora-que-se-veste-como-mulher-sexy-pra-mostrar-que-as-mulheres-pesquisadoras-podem-sim,-elas-também,-se-vestir-como-mulheres-mesmo-sendo-super-pesquisadoras,-mas-elas-não-o-são-(super-pesquisadoras)-só-porque-se-vestem-assim-não!-claro-que-não-elas-o-são-porque-elas-merecem-de-verdade-e-sua-maneira-de-se-vestir-também-não-é-pra-mostrar-que-elas-são-mulheres-é-porque-elas-gostam-de-verdade-mesmo-e-na-verdade-elas-nem-tinham-pensado-em-nada-disso. Pois talvez elas sejam, sim, mulheres fatais e sexy além de serem pesquisadoras. Ou não? Ou será que elas se vestem assim só pra mostrar que elas podem ser pesquisadoras e também se vestir como mulheres fatais? A questão persiste… e ela pode parecer sem importância, mas acreditem: nós, mulheres pesquisadoras, passamos horas pensando nisso. Como me vestir quando vou dar uma conferência, ou assistir a um congresso? Sexy ou não? Puta ou não? Chique ou descontraída? Moderna ou conservadora? Que imagem eu quero dar nesse meio essencialmente masculino (na minha área, somos 10% apenas de mulheres)? Na idade de Katie, isso pode colocar em jogo nosso futuro não só profissional – se a roupa fizer sucesso, pode nos ajudar a descolar uma vaga na mesa dos “grandes” no conference dinner – como pessoal: segundo um estudo feito em 1999 e que confirma a intuição de todos que já participaram de uma conferência de física, 45% das físicas mulheres têm maridos físicos, enquanto só 6% dos homens são casados com colegas. “Natural”, poderiam nos dizer, “se considerarmos que há mais homens que mulheres em física”. No entanto, empregos nessa área altamente competitiva são raros e muitas vezes demandam sacrifícios de um dos parceiros, tais como o abandono da carreira, uma mudança de área ou a aceitação de postos precários ou menos reconhecidos e bem pagos para evitar a separação do casal. Ora, adivinhem quem, em geral, se encontra nessa posição? Ainda que não se observasse essa tendência sexista, o fato de haver uma porcentagem maior de mulheres pesquisadoras expostas a esse risco já faz com que a situação profissional de mulheres físicas seja mais frágil e precária e que suas carreiras sejam menos produtivas e prazerosas.

É, eu devo ser mesmo muito conservadora… pois não consigo deixar de ver caindo da boca do senhor à direita de Katie, encantado com a jovem, um fio de baba, como a que sai da boca do lobo mau ao ver se aproximar a Chapeuzinho Vermelho na floresta. Mas deixemos Katie tranquila. Deixemos também tranquilas todas as mulheres de sucesso, as mulheres exemplares, as mulheres-boss, a mulheres que nos servem de imagem, mas de imagem de mulher vencedora como um homem, feita pelo o homem e para o homem. A imagem criada por mulheres vencedoras é, no fim das contas, como a imagem de um grande homem: como ele, elas precisam de outras mulheres, daquelas que afirmam suas dificuldades e fracassos sobre os quais se apoiam as “excepcionais” para fazer brilhar ainda mais sua glória. Graças às outras mulheres, a “outras”, às “más pesquisadoras”, às perdedoras, às medíocres, elas podem dizer que são mulheres, sendo vistas assim como quase melhores que os homens. E é claro, quem pensa assim são os homens, são aqueles que as incluem e por quem elas querem ser incluídas. Quanto às outras mulheres, elas podem lhes fazer reverência – assim como aos homens – e sonhar em, um dia, ou em outra vida, talvez, serem como as que têm sucesso.

Mas a história das mulheres e de seus buracos negros invisíveis que se tornam visíveis não para por aí. Pois, com um olhar completamente diferente do tweet do MIT que mostra o buraco ao lado de Katie, o cartunista Chappatte também celebrou a primeira visão de um buraco negro em sua caricatura publicada no jornal satírico francês Le Canard Enchaîné em sua edição de 17 de abril de 2019. O cartunista escolheu, no entanto, um outro ângulo para falar de visibilidade feminina, e colocou lado a lado uma outra mulher e o anel, um outro anel e o buraco, um outro buraco negro e um anel que brilha, visível. Dessa vez, a legenda diz: “A Origem do Mundo, versão 2019” e, embaixo, o desenho do quadro pintado por Courbet em 1886 e do buraco negro M87*.

No que se refere à física, Chappatte faz alusão provavelmente às teorias que associam o Big Bang – “grande explosão” que deu origem ao Universo conhecido – a um processo inverso, a formação de um buraco negro. Assim, na origem de nosso Universo, teria havido um outro, passado, e que um dia teria colapsado em um buraco negro que, em seguida, teria explodido, sendo esse último então a “origem do mundo”. No que diz respeito ao outro buraco… bem, o buraco feminino mostrado por Chappatte substitui o de Katie mostrado no Twitter do MIT – a boca aberta, surpresa, que ela tenta esconder. Chappatte desenha o quadro que mostra o sexo de uma mulher anônima, incompleta e brilhantemente invisibilizada. Podemos mesmo nos apropriar das palavras de Yehuda Salfati pensando a circuncisão e usá-la no contexto de toda transformação: tornar algo perfectível, ou seja, ainda mais sensível à noção de infinitude, passa por um ato de supressão. Por mais estranho que possa parecer, terminar não é adicionar, mas retirar.[1] Assim, de uma vagina aberta Courbet retirou o rosto, e o resto do corpo, e retirando o que é em geral visível, o que é em excesso, estranhamente, ele mostra. Não só o que quer mostrar, mas, como é o caso em grandes obras, também a nós mesmos. Trata-se, aliás, de um exercício interessante e engraçado, passar alguns momentos na sala do Musée d’Orsay onde é exibido o quadro. Podemos ver desfilar timidamente diante dele admiradoras e admiradores. Alguns fingem indiferença – com uma reação parecida com a que têm certas pessoas ao encontrar pessoas famosas –, outros tentam mostrar, de maneira para lá de desajeitada, uma falsa intimidade e tentam reprimir de maneira evidente e pouco hábil a atração exercida pelo quadro. Finalmente, há ainda aqueles que simulam interesse puramente artístico e posam com um ar sério e estudioso diante do quadro, travando uma batalha interna para esconder sinais de prazer e curiosidade por trás de uma aparente observação pretensamente técnica e estética da obra. É verdade que o quadro prima pela riqueza de detalhes e não precisamos descobrir por que razões – sociais, pessoais, traumáticas, ou ainda sexuais –, mas é, de fato, muito difícil olhar para o quadro sem sentir vontade de tocá-lo, lambê-lo, cheirá-lo. Ele excita nossos corpos por completo, e raros são aqueles que se sentem realmente à vontade diante do que ainda incita tanta curiosidade por ser ainda tão desconhecido da maior parte. Mulher sem mulher, essa é a mulher de Courbet: seus cortes a preenchem.

A foto de Katie nos mostra exatamente o oposto. Se, no final das contas, boca e vagina não são assim tão diferentes, a imagem de um rosto sem vagina acaba se tornando o contrário de uma vagina sem rosto. O desenho de Chappatte coloca ao lado do buraco o inverso – em forma, fundo e imagem – do que mostra a foto tuitada: dois extremos opostos de uma mulher, rosto/vagina, parte alta/parte baixa, identidade/anonimato, origem/finalidade, reclusão/visibilidade, instante/duração, escondido/exibido… e tantos outros. Ver a foto de Katie no Twitter nos dá confiança: a ciência é positiva, ela produz frutos visíveis e ao lado dela caminha uma mulher de sucesso, uma mulher como queremos, que tem objetivo e direção. Ela passa uma mensagem clara sobre onde está, e esse lugar é onde todos querem que ela esteja, mostrando-se como deve. Por vezes tímida e casta, por outras moderadamente sexy e sedutora, de forma a agradar velhos senhores sérios de terno sem no entanto os ameaçar. Ela não pousa de pernas abertas como a mulher de Courbet. Ela é um exemplo. E, de quebra, ela serve para mostrar que o MIT reconhece o valor das mulheres, sim, nossa instituição as valoriza, elas também! O consórcio científico que levou a essa imagem é mundial, mas a Katie é nossa, nós somos os mais legais, e não se esqueçam de comer cinco frutas e legumes por dia.

E o fim

O buraco negro está então, nessa guerra de imagens, bem onde deveria: singular nos dois extremos – que eles sejam físicos, anatômicos, artísticos, temporais ou ainda outros – se encontra o buraco negro. Ele vai para além do visível e do invisível e é, ao mesmo tempo, os dois. O buraco negro é um horizonte. Ele nos lembra que vemos o que queremos ver e que nosso olhar – a luz – pode ser desviado, guiado e apropriado de forma a só ver a imagem – ou ainda a imagem da imagem. Lembremos que uma parte do trabalho de reconstituição de sua foto passa pelo fato de atribuir cores no espectro visível que não correspondem à radiação que ele emite. Suas verdadeiras cores foram assim adaptadas a nossos olhos, a quem o quer ver… mas visível ou não, e mesmo que nós não o vejamos, ele existe. Ele pode existir. Ele existirá.

J’écris de chez les moches, pour les moches, les vieilles, les camionneuses, les frigides, les mal baisées, les imbaisables, les hystériques, les tarées, toutes les exclues du grand marché à la bonne meuf. Et je commence par là pour que les choses soient claires : je ne m’excuse de rien, je ne viens pas me plaindre. Je n’échangerais ma place contre aucune autre […] Je trouve ça formidable qu’il y ait aussi des femmes qui aiment séduire, qui sachent séduire, d’autres se faire épouser, des qui sentent le sexe et d’autres le gâteau du goûter des enfants qui sortent de l’école. Formidable qu’il y en ait de très douces, d’autres épanouies dans leur féminité, qu’il y en ait de jeunes, très belles, d’autres coquettes et rayonnantes. Franchement, je suis bien contente pour toutes celles à qui les choses telles qu’elles sont conviennent. C’est dit sans la moindre ironie. Il se trouve simplement que je ne fais pas partie de celles-là.

Virginie Despentes, King Kong Théorie.

* Pérola Rodrigues Valle Milman é doutora em Física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (2000) e atualmente é pesquisadora no Centre National de la Recherche Scientifique.

Algumas referências e links

Bourcier, S. Homo Inc.Orporated, le Triangle et la Licorne qui Pète. Cambourakis, 2017.

DORFMAN, Ariel. La Jeune Fille et la Mort. Actes Sud-Papiers, 1997.

EMMA. Des princes pas si charmants et autres illusions à dissiper ensemble. Massot Editions, 2019.

FERRANTE, Elena. L’amie prodigieuse, livros 1 a 4. Gallimard, 2011.

FOUCAULT, Michel. “Pouvoir et savoir”, Dits et Écrits II. Gallimard, col. Quarto, 2001 [1994].

GOSSA, Julien. “Bilan 2018-2019 (VI) : Aghion-Cohen vs. les Etats Généraux de la Recherche”. Docs em Stoc. Disponível em: http://blog.educpros.fr/julien-gossa/2019/08/22/bilan-2018-2019-vi-aghion-cohen-vs-les-etats-generaux-de-la-recherche/.

HEINICH, Nathalie. De la visibilité: Excellence et singularité en régime médiatique. Gallimard, Bibliothèque des Sciences humaines, 2012.

MCNEIL, Laurie e SHER, Marc. “Report on de dual career couple survey”. Dispobíevel em: http://www.physics.wm.edu/~sher/survey.html.

MENGER, Pierre-Michel. Qu’est-ce que le talent?, Cours au Collège de France, 2017-2018.

MORIZOT, B. e ZHONG-MENGUAL, E. Esthétique de la Rencontre, l’Enigme de l’Art Contemporain. Ed. Seuil, 2018.

PETIT, Antoine. Entrevista, Les Echos, 26 nov. 2019.

POPPER, Karl. Logique de la découverte Scientifique. Payot, 1973.

RADIO FRANCE. “Qu’est-ce qu’un bon chercheur?”, Programme Grain à Moudre, por Antoine Genton e Julie Gacon, com Antoine Petit, Stéphane Beaud e Chloé Deligne, 11 jul. 2019. Disponível em: https://www.franceculture.fr/emissions/du-grain-a-moudre-dete/du-grain-a-moudre-dete-emission-du-jeudi-11-juillet-2019.

ROGERS, Adam. “How Rich Donors Like Epstein (and Others) Undermine Science”, Wired, 15 set. 2019. Disponível em: https://www.wired.com/story/the-problem-with-rich-people-funding-science/.

SALFATI, P.-H. “Le Dévoilement du Messie”. In: MEYRONNIS, François e HAENEL, Yannick. Ligne de risque, n. 2, 201. Editions Multiple, 2017.

SCHUHMANN, Reinhardt B. “Avoid the Tragedy of the Commons”, Physical Review Letters, 12 jun. 2019. Disponível em: https://journals.aps.org/prl/edannounce/10.1103/PhysRevLett.122.230001.

STIEGLER, Barbara. Il faut s’adapter, sur un nouvel impératif politique. NRF Essais, Gallimard, 2019.

TURNER, Stephen e CHUBIN, Daryl. “What’s Lost When Research Is Driven Primarily by Funding”, Observations, Scientific American, 2 out. 2019. Disponível em: https://blogs.scientificamerican.com/observations/whats-lost-when-research-is-driven-primarily-by-funding/?mc_cid=c8fba35f63&mc_eid=86ded704a6.

Nota

[1] No original: “Rendre perfectible, c’est à dire encore plus sensible à la notion d’infinitude, passe par un acte de retranchement. Aussi étrange que cela paraisse, achever n’est pas rajouter, mais retirer.”