No podemos, ante ciertas imágenes, permanecer imparciales. Nos confrontan y nos conmueven, no sólo por lo que representan, sino por cómo lo hacen. En 1997 la artista brasileña Rosana Paulino realiza una serie de retratos que parten de fotografías de mujeres su familia, incluida la suya, transferidos en xerografías a la tela, bordados con hilo negro y tensados en un bastidor.[1]

Sobre el gris de la impresión – que al disminuir las tensiones entre el blanco y el negro vuelve sutiles los contornos de los rostros y de los cabellos –, contrasta una costura intensa, de hilos negros superpuestos que obturan los ojos, la boca, la garganta.[2] El resultado de esta textura no remite a un saber específico. No se trata de la unión de dos partes, ni de un bordado que en puntos ordenados representa sus motivos tal como sucede en los ornamentos de los ajuares de novias o en las tapicerías. Es, por el contrario, una sucesión de líneas sin orden decorativo. No remiten a una mujer bordando en un contexto bucólico. Paulino las nombra con la palabra sutura en lugar de costura o bordado. Cada puntada recorre varios centímetros desplazándose en horizontales, verticales y diagonales que se suman y encabalgan hasta lograr cubrir una forma que casi alcanza el negro compacto. Las puntadas denotan violencia. Tanto que, aunque tensada por el bastidor, la tela se ondula como consecuencia del trabajo de compresión que la puntada realiza. El contraste entre negro y grises vuelve más evidente la tensión entre lo que estaba (un rostro impreso a partir de una fotografía) y lo que ahora se ve (un rostro cubierto por una violenta costura). Las consecuencias de esta intervención en la imagen son estremecedoras. Las suturas que cubren zonas del rostro remiten a la obliteración del derecho a ver, a hablar, a respirar, a tragar, a pensar.

Son retratos de mujeres afrobasileñas. Las marcas obscuras nos llevan inmediatamente a pensar en la esclavitud, en los cuerpos marcados, clasificados. No podemos apartarnos de la idea de que un castigo les ha sido impuesto. Vienen a nuestra mente imágenes como las que dejó Jacques Arago en Brasil, durante la primera mitad del siglo XIX, de esclavos enmudecidos por dispositivos que obturaban su boca; o como los realizados por Richard Bridgens en la misma época en Trinidad, de mujeres con máscaras y collares de castigo.[3] Ese archivo late en estas imágenes. Hayamos o no visto las representaciones a las que nos referimos, la violencia ejercida sobre el cuerpo inmediatamente remite a la que se instrumentó en la esclavitud, abolida en Brasil a fines del siglo XIX, el 13 de mayo de 1888 cuando se aprueba la Ley Áurea.

Pero existe, junto a éste, otro archivo. Como señala Fabiana Lópes (2018), se trata de una estrategia formal y de intervención feminista, y la relación la confirma la propia artista cuando vincula esta obra con la experiencia que le transmite su hermana, una socióloga destacada, especialista en relaciones familiares y en violencia doméstica. Una violencia que se expresa por el uso de elementos cotidianos como instrumentos de poder – tenedores, agujas, cigarrillos –. Los bastidores se originan en las conversaciones con ella. La violencia doméstica se imprime sobre la violencia social del racismo. Valen ejemplos citados por autoras como Djamila Ribeiro (2018), cuando analiza que en la televisión brasileña la mujer negra se encasilla en dos roles, la empleada doméstica o la mulata exuberante y sexual. Paulino (2014) confirma la percepción de los estereotipos de la televisión y recuerda experiencias de su infancia, cuando tenía que jugar con muñecas blancas porque no había negras.

La serie de los bastidores refiere a la mujer afro brasileña. Juliana Ribeiro da Silva Bevilacqua (Paulino, 2018, p.150) observa el doble sentido de la palabra bastidor que, además del dispositivo que tensa la tela, nombra el fuera de escena en el teatro, reforzando la analogía con la invisibilidad de esas mujeres violentadas y culpabilizadas. Son las mujeres que no son vistas, entre bastidores, en la estructura de la sociedad. La mujer negra está en la base de la pirámide, gana menos, aunque tenga la misma formación que la mujer blanca tiene mayor dificultad para encontrar empleo. La mujer negra gana menos que el hombre negro, gana menos que la mujer blanca, gana menos que el hombre blanco (Paulino, Antonacci, 2014). En la serie de los bastidores Paulino superpone la memoria familiar, y la condición socio histórica de la mujer afrobrasileña.

Como veremos en este capítulo, Rosana Paulino trabaja sobre archivos personales y sobre archivos que la ciencia occidental, blanca, elaboró cuando fotografió esclavos y mestizos, imágenes centrales en las teorías del racismo científico. Una ciencia cuyos postulados universalizantes contribuyeron a reforzar los presupuestos racistas de la sociedad. En esta elaboración de los archivos se explora la construcción de la subjetividad de la mujer negra: cómo se forjan, se refuerzan y se sostienen las prácticas de la sumisión (Tvardovskas, 2013).

La condensación de experiencias colectivas y personales, de raza y de género, permite abordar su obra desde las perspectivas del feminismo interseccional, en el que opresiones de género, de clase y de raza configuran tramas de tensiones coexistentes. Cuando se centra en la clase y la raza para abordar el género, Paulino desarticula los presupuestos universalizantes en torno a la experiencia femenina. Genera zonas alternativas en la construcción de conocimentos que parten de una experiencia social en primera persona cuyos fundamentos investiga. Su obra propone una política de la imagen desde la que se descalzan saberes naturalizados interceptados desde estrategias que el arte ha investigado intensamente: el collage, el montaje de imágenes preexistentes que, puestas en contacto, friccionadas, encienden el campo semántico en el que se inscriben y provocan una mirada, una interpretación, una afectividad intelectual y emocional, distintas.

Feminismo y arte afro brasileño

Se ha repetido en distintos textos que el feminismo artístico no tuvo una expresión afirmativa en el arte brasileño (Buarque de Hollanda, Herkenhof, 2006; Melendi, 2017). Si trazamos una rápida comparación con otros casos que hemos analizado en este libro, no encontramos una acción comparable a la de María Luisa Bemberg en Argentina, con sus films de activismo feminista, ni tampoco un activismo de las imágenes como el que desarrollaron Mónica Mayer y Polvo de Gallina Negra en México.

Heloisa Buarque de Hollanda (2006, p. 159) señala en la presentación de la exposición Manobras Radicais que en 2006 co-curó con Paulo Herkenhoff que “Historically, Brazilian cultural context is resistant to a discussion about differences in the field of arts, that is, it is a context that indicates a non-democratic art system.” Herkenoff confirma esta percepción: “Brazil is resistant to the discussion of differences in the field of art: women, men, blacks, indigenous peoples, whites, Japanese, Jews, Moslems, homosexuals, domestic colonialism, cultural plurality, class structures. It is cool to reject it at first glance. In this sense, Brazilian art system is not “politically incorrect”, but anti-democratic” (Buarque de Hollanda, Herkenhoff, 2006, p. 162). Aunque reconoce que las artistas brasileñas no se han identificado con el feminismo, Buarque de Hollanda (2006, p. 97) señala que “Esas nuevas artistas, que dicen no querer tener nada que ver con el feminismo, son el mayor ejemplo de la victoria arrasadora de las conquistas feministas”. Se trata, en este caso, de la lectura feminista que una curadora realiza de las obras de artistas mujeres, no de una agenda que ellas asumen.

Manobras Radicais incluyó tres de los bastidores de Rosana Paulino. En la sección de Annotations, al final de este catálogo, Heloisa Buarque de Hollanda (2006, p. 206) proponía una lectura de la obra de Paulino: “Embroidery in Rosana is more than the drawing with lines, blood, needles and back stages. It is a juxtaposition –in super light layers—of experiences, stories and trajectories. Thought-feelings. There are scars of several generations of women imprinting their history on handkerchiefs, nightgowns, children cloths, satin laces, laceworks and silks”. En estas notas, borradores de un glosario de palabras claves, aun cuando aparecen términos como post-feminism or sorority, no aparece la de feminismo interseccional.

Aunque, como señalamos, las cuestiones raciales y de género tienen una presencia central en la obra de Paulino, cuando le preguntaban si era feminista ella respondía que no, que era femenina. Distintas razones la separaban del feminismo que conocía. “Una reivindicación del feminismo clásico, el derecho al trabajo, nunca fue una cuestión para la mujer negra. Nosotras trabajamos desde siempre, es eso o morir de hambre. Mi madre fue empleada doméstica en Perdices, en el barrio de la PUC de São Paulo, una de las cunas del feminismo en São Paulo. Muchas de esas mujeres podían ser feministas porque había alguien limpiando su casa, cuidado de sus hijos” (Paulino, Gobbi, 2019) [4]. En el mismo sentido se pregunta Sueli Carneiro (2005),

¿En qué mujeres estamos pensando? (…) Ennegrecer al movimiento feminista brasilero ha significado, concretamente, demarcar e instituir en la agenda del movimiento de mujeres el peso que la cuestión racial tiene en la configuración de las políticas demográficas; en la caracterización de la agresión contra la mujer introduciendo el concepto de violencia racial como un aspecto determinante de las formas de violencia sufridas por la mitad de la población femenina del país que es no blanca; en la incorporación de las enfermedades étnico-raciales o las de mayor incidencia sobre la población negra, fundamentales para la formulación de políticas públicas en el área de salud; o introducir en la crítica a los procesos de selección del mercado de trabajo, el criterio de la buena presencia como un mecanismo que mantiene las desigualdades y los privilegios entre las mujeres blancas y negras.

Carneiro (2005, p. 26) señala con claridad el propósito emancipador del feminismo negro: terminar con la segregación y con el modelo universalizante que diluye lo específico.

En la experiencia de la mujer negra, en sus cuerpos, escribe Grada Kilomba (2012, p. 124), se superponen condiciones: “Por no ser ni blancas, ni hombres, las mujeres negras ocupan una posición muy difícil en la sociedad supremacista blanca. Representamos una especie de doble carencia, una alteridad doble, ya que somos la antítesis de ambos, blanquitud y masculinidad. (…) las mujeres negras (son) lo “otro” del otro”. El feminismo negro no se desarrolló sin dificultades. bell hooks (2000, p. 15) señalaba su necesidad, su urgencia, cuando escribía:

Es esencial para la prosecución de la lucha feminista que las mujeres negras reconozcan la ventaja especial que nuestra perspectiva de marginalidad nos da y hacer uso de esa perspectiva para criticar la dominación racista, clasista y la hegemonía sexista, así como para refutarlas y crear una contra hegemonía. Estoy proponiendo que tenemos un papel central por desempeñar en la realización de la teoría feminista y una contribución a hacer que es única y valiosa.

El feminismo negro intercepta la categoría universal ‘mujer’ desde la raza.

La noción de feminismo interseccional fue propuesta por Kimberlé Crenshaw en su tesis de doctorado en la Universidad de Chicago en 1989 para referirse a una aproximación multidimensional del sojuzgamiento:

La interseccionalidad es una conceptuación del problema que busca capturar las consecuencias estructurales y dinámicas de la interacción entre dos o más ejes de subordinación. Trata específicamente de la forma como el racismo, el patriarcalismo, la opresión de clase y otros sistemas discriminatorios crean desigualdades básicas que estructuran las posiciones relativas de las mujeres, razas, etnias, clases y otras (p. 14)

Pero como señala Djamila Ribeiro (2016, p. 1), ya en 1851 Sojourner Truth, ex esclava, pronunció en la Convención de Derechos de las mujeres en Ohio el discurso “¿Y yo no soy una mujer?”, en el que exponía que la experiencia de exclusión de las mujeres blancas no era la de la mujer negra, forzada a trabajar como un hombre, y cuyos hijos eran vendidos como esclavos (Ribeiro, 2016).[5] En tanto las mujeres blancas luchaban por el derecho al voto y al trabajo, las mujeres negras luchaban por ser consideradas personas. En esta lucha también se inscribe el activismo de Angela Davis y la publicación, en 1981, del libro Mujeres, Raza y Clase, en el que propone un análisis anticapitalista, antirracista y antisexista. Ribeiro (2016, p. 2) propone pensar la raza, la clase y el género en forma simutánea, como categorías indisociables, y aborda un estado de la cuestión sobre el surgimiento del feminismo negro en Brasil. Un proceso que toma forma en 1985, durante el III Encuentro Feminista Latinoamericano en Bertioga, municipio del Estado de Sao Paulo, en el que emerge la actual organización de mujeres negras como expresión colectiva en encuentros regionales y Nacionales. Emergen desde entonces organizaciones como Geledés, Fala Preta, Criola. La antropóloga brasileña Lélia González (1988), además de colocar a la mujer negra en el centro del debate, analizó la jerarquización de saberes como producto de la clasificación racial de la población concebida desde un modelo universal y blanco. El racismo, señala, se constituyó “como la ‘ciencia’ de la superioridad euro cristiana (blanca y patriarcal), mientras se estructuraba el modelo ario de explicación” (González, 1988).

Las condiciones superpuestas que subsumen a la mujer afrobrasileña, tienen una elaboración simbólica en la obra de Paulino. Desde ciertos saberes culturalmente desplazados –coser, bordar, elaborar formas de barro—, junto a otros socialmente jerarquizados –la ciencia occidental blanca—sus obras descalzan presupuestos y otorgan centralidad a la experiencia vivida por ella, por su familia, por las mujeres afro brasileñas. Paulino aborda afectos contrarios al discurso negacionista que concibe a la sociedad brasileña desde una coexistencia sin conflicto: sus obras lo abordan desde lo personal subjetivo y desde la universalidad ideológica que instrumentaliza la ciencia. Los collages de Rosana Paulino interceptan lo que Ribeiro (2016) denomina “silencio epistemológico”. Esta autora señala que en Brasil la violencia hacia las mujeres debe involucrar el estudio comparativo de las estadísticas: en tanto en diez años el asesinato de las mujeres blancas en Brasil disminuyó un 9,8%, el de las mujeres negras aumentó un 54,2%.[6]

Al centrarse en la mujer afro brasileña, en las formas en las que fue integrada al sistema productivo brasileño como esclava que trabaja en la plantación o amamanta a los hijos de sus dueños blancos, teniendo incluso en ocasiones que relegar la alimentación de sus propios hijos, Rosana Paulino produce una poética política de los imaginarios de la ciencia de los blancos sobre las personas. La coexistencia de las configuraciones racistas subyacentes en las imágenes del siglo XIX y presente en la sociedad brasileña contemporánea, el cruce entre el archivo familiar y el archivo ‘científico’, propone la construcción de una subjetividad emancipadora.

Arte afrobrasileño y políticas curatoriales

En la entrevista publicada en abril de 2019, cuando a Rosana Paulino le preguntaron si el interés sobre el arte afrobrasileño se vincula a un ‘boom’ del arte negro, respondió que tales narrativas eran creadas para desvalorizar discursos que están conquistando espacios. “No es una onda, no es un “boom”, es el Brasil. Si alguien todavía no lo ha percibido, nuestro país es así.” Y agrega que cuando “el 55% de la población se define como no blanca y una exposición con 30 obras solo tiene dos de artistas negros, algo está errado”. Exposiciones recientes otorgaron relevancia al arte realizado por artistas afro brasileños y por mujeres afro brasileñas involucradas en la conceptualización de un feminismo negro (Paulino, Gobbi, 2019).[7]

Desde 2015-2016 son consistentes las iniciativas curatoriales e institucionales orientadas a dar visibilidad a la presencia de artistas negros en Brasil, tanto en su larga historia como en las generaciones de las más jóvenes. Hubo exposiciones precedentes que establecieron puntos de partida fundamentales. Por ejemplo, la exposición A mão afro-brasileira: significado da contribuição artística e histórica (1988), realizada como conmemoración de los 100 años de la abolición, organizada por el artista y curador brasileño Emanoel Araujo en el Museo de Arte Moderno de Sao Paulo (MAM-SP), en la que participaron dos artistas mujeres, Maria Adair y María Lídia Magliani. En 2013 Araujo realiza una nueva exposición, A Nova Mão Afro-Brasileira en la que participaron otras dos, Rosana Paulino y Sonia Gómes, sobre un total de veinticuatro artistas. Las cifras demuestran que las mujeres también están escasamente representadas en el arte afrobrasileño. En las transformaciones que en los últimos años experimentó el arte brasileño, fue central la política que llevó adelante Araujo, primer director negro de la Pinacoteca de Sao Paulo (1992-2002), quien durante su gestión incrementó ampliamente la representación de artistas afrobrasileños en la colección. Desde 2004 Araujo es director fundador del Museo Afro Brasil en Sao Paulo.[8]

En 2014 la exposición Historias Mestiças curada por Adriano Pedrosa y Lilia Moritz Schwarcz en el Instituto Tomie Ohtake de Sao Paulo, dio visibilidad a una representación del arte brasileño que trastocaba los lugares canónicos del arte blanco, abstracto y formalista que domina en la historia del arte de Brasil. La exposición no se enunciaba exclusivamente desde la primera persona, la de los artistas negros. También incluía la mirada de artistas cuya obra se involucra con la exclusión cultural afro brasileña o indígena representada, por ejemplo, por la fotografía de Claudia Andujar y su serie Marcados.

Cabe en este sentido introducir un tema que generalmente no se aborda en el campo del arte. Historiadores, curadores, artistas, nos movemos en un universo de imágenes que no se expresan, necesariamente, en primera persona. Eso no desautoriza lecturas ni universos poéticos. Quizás el ejemplo que podría traerse en este punto del debate es el de las fotografías que durante años realizó Claudia Andujar a partir de su contacto permanente con los yanomanis, en cuyos territorios vivía. Su obra se basa, en un sentido, en una aproximación poética que se elabora desde lo cotidiano y desde la identificación con la comunidad. Ella no constituye ese archivo visual desde su experiencia como yanomani, sino con los yanomanis. Su obra contribuyó de manera poderosa a otorgarles visibilidad y a llamar la atención internacional sobre las políticas extractivistas que apuntan a los territorios en los que viven, que se extienden entre Brasil y Venezuela. En una exposición reciente de las fotografías de Andujar realizada en el Instituto Moreira Salles de San Pablo y de Rio de Janeiro se contraponía una larga entrevista a Andujar y sus denuncias sobre una masacre de yanomanis, con el discurso del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien encendió con sus discursos la violencia hacia los territorios indígenas en Amazonia, blanco de la extracción minera. Sin embargo, los yanomani no participan de las exposiciones en primera persona, con sus nombres, con su identidad. Esto es lo que destaca Rosana Paulino cuando ante el 34 Panorama de Arte Brasileira, que propuso un diálogo entre las antiguas esculturas de piedra tallada y seis artistas brasileños, se preguntaba por qué no se ve obra de los pueblos indígenas del Brasil, herederos de las culturas nativas. Se trata de una representación sin participación (Paulino, 2016).

La nueva visibilidad de los artistas afrobrasileños se intensificó desde 2014. La exposición Territórios: artistas afrodescendentes no acervo da Pinacoteca realizada entre diciembre de 2015 y junio de 2016, curada por Tadeu Chiarelli, reunió las obras de la colección realizadas por artistas negros durante los últimos dos siglos. Chiarelli destacó que el museo aspiraba a cumplir con la agenda de la diversidad en las artes de Brasil. La exposición Historias Afroatlánticas realizada en 2018 en el MASP, así como las exposiciones individuales que recuperan la narrativa afroatlántica de artistas como Alejadinho, Maria Auxiliadora da Silva, Emanoel Araujo, Melvin Edwards, Rubem Valentim, Pedro Figari, Lucía Laguna y Sonia Gomes, fueron paralelas a la exposición de Rosana Paulino en la Pinacoteca de Sao Paulo, entre 2018-19, presentada luego en el Museu do Arte do Río de Janeiro. Esta nueva presencia nos aproxima a la transformación que actualmente experimentan las instituciones artísticas brasileñas que promueven el conocimiento de los artistas afrobrasileños.

Otro hecho significativo impactó en los últimos años en el arte brasileño. Durante 2015 y 2016 se produjo un debate intenso en torno a una obra presentada en Itaú cultural de San Pablo, A mulher do Trem, acusada de racismo por el uso de blackface, recurso por el cual un actor blanco representa, con la cara pintada, a un negro.[9] El debate no estuvo exento de negación y naturalización de una situación que existe en la cultura brasileña, en la que la ficción teatral y televisiva ubica a los afrobrasileños en el lugar de empleados domésticos (lo que refuerza el estereotipo racista) y les niega posibilidades de trabajo cuando para representarlos recurre a actores blancos maquillados. La institución canceló la obra y abrió un debate público. Propuso revisar el racismo estructural presente en su organización, que en una historia de 30 años invisibilizó la producción artística afro-descendiente. Diálogos Ausentes, mesas de análisis que se desarrollaron durante 2016, culminaron con una exposición con el mismo título curada por Diane Lima y Rosana Paulino. En una de las sesiones realizadas durante 2016 participaron, entre otros, los artistas Aline Motta, Eneida Sanches, Mariane Figueira, Dalton Paulo, la curadora Fabiana Lopes, y la artista y curadora Diane Lima, que actuó como mediadora de esta y de otras sesiones.[10]

Entre las iniciativas activadas para visibilizar el arte afro brasileño y para debatir sus poéticas, Fabiana Lopes (2018) destaca la que se llevó adelante en el programa Ateliê Oço, en San Pablo, dirigido por el artista y curador Claudinei Roberto da Silva. Durante más de diez años y sin patrocinios, Ateliê Oço funcionó como un laboratorio de investigación que dio visibilidad y un marco de debate a la obra de artistas negros. En este espacio se realizó la exposición de Rosana Paulino Amor: modos e usos, en 2011.[11]

Aunque Brasil no legalizó el racismo como sucedió en los Estados Unidos, las desigualdades que enfrentan son más profundas que en ese país. Simulada bajo ideologemas como el de “democracia racial”, que oculta el racismo en la sociedad brasileña, o el “mito de las tres razas”, que refiere a la relación supuestamente armónica entre indígenas, europeos y africanos, la desigualdad racial en el Brasil fue abordada en los últimos años por agendas de diversidad. Estas fueron articuladas desde políticas de acción afirmativa -o cuotas- que las universidades llevaron adelante desde 2003, junto a programas para financiar la educación y para proporcionara apoyos que permitan mantener a los niños en las escuelas (Lloyd, 2016).[12] Los recortes a la educación que realiza el presidente Jair Bolsonaro atentan contra las políticas de inclusión.[13]

Aunque faltan estudios específicos sobre la formación de los artistas brasileños contemporáneos, puede analizarse la emergencia de una o más generaciones de artistas afrobrasileños, con formación artística universitaria (maestrías, doctorados y posdoctorados), que en los últimos años han quebrado el aislamiento que la propia Rosana Paulino describía cuando sostenía que durante los años 90 ella era una figura aislada en el mundo del arte brasileño: “Estuve prácticamente diez años haciendo arte contemporáneo sola, sin otros artistas negros (…). Había una brecha de 20 años (…). Estaban Emanoel Araújo, que podría ser mi padre; Abdias del Nacimiento, que podría ser mi abuelo. Sonia Gomes estaba en Minas, Ayrson Heráclito en Bahía” (Paulino, Gobbi, 2019).

El giro institucional que podemos ubicar entre 2014 y el presente señala un nuevo panorama. Curadoras como Fabiana Lopes o Diane Lima investigan el contexto crítico de la producción de los artistas afrobrasileños, punto de partida negado pocos años atrás por el establishment que no reconocía su existencia y que negaba la pertinencia de incluir referencias a la raza en relación con el arte (Roffino, 2018).[14] Desde 2014 comenzó a dar cuenta de la emergencia de jóvenes artistas negros y de un giro en las políticas curatoriales. En 2015 se invitó por primera vez a un artista negro, Paulo Nazareth, a representar a Brasil en Pabellón Latinoamericano de la Bienal de Venecia. Los nombres de artistas que integran las nuevas generaciones se inscriben con fuerza en el campo del video, la fotografía y la performance. Paulo Nazareth, Aline Motta, Eneida Sanches, Mariane Figueira, Dalton Paulo, Michelle Matiuzzi, Eustáquio Neves, Tiago Gualberto, Helo Sanvoy, Marcos Palhano, Charlene Bicalho, Priscila Rezende, Millena Lizia, Juliana Dos Santos, Olyvia Bynum, Natalia Marques, Sonia Gomes, Lídia Lisboa, Charlene Bicalho –una lista incompleta, pero que aun así es necesario nombrar, de artistas afrobrasileñas. Fabiana Lópes destaca también el lugar referencial que Rosana Paulino ocupa para artistas como Sidney Amaral, Moses Patricio, Renata Felinto, Wagner Viana y Janaina Barros, Charlene Bicalho, Natalia Marques, Juliana dos Santos, Dalton Paula.[15] Rosana Paulino enriquece la lista de artistas jóvenes: Kika Carvalho, Castiel Vitorino, Mariana de Matos, Sheila Ayó, Ana Lira, Lucimélia Romão, Coletivo TROVOA, Panmela Castro.[16] Se trata de artistas afrobrasileños formados en el lenguaje del arte contemporáneo, que integran en sus obras referencias a sus subjetividades y contextos de enunciación.

Una poética afrobrasileña

Desde 2012 Rosana Paulino revisa el sentido político de las fotografías “científicas”, cuyas tipologías actuaron como instrumentos simbólicos que reforzaron la opresión de la esclavitud. “Las definiciones pertenecen a los definidores no a los definidos”, escribe Toni Morrison en Beloved. Esta es la perspectiva desde la que Rosana Paulino aborda el imaginario científico occidental sobre los afrobrasileños durante el siglo XIX. El archivo científico no es una fuente pura, se estratifica en el tiempo: aunque formado en los siglos de la esclavitud en Brasil su poder configurador sigue activo. Cuando yuxtapone imágenes del pasado Paulino activa las raíces del presente.

Con sus collages e instalaciones introduce una distancia y un debate respecto de las líneas principales del arte brasileño. No se trata de una obra que se exprese como la continuidad de la genealogía estilística que propone ‘devorar’ el modernismo europeo, como Tarsila de Amaral en su propuesta antropofágica. Tampoco se inserta en la línea evolutiva de la abstracción. Aunque se apoya en el legado de los artistas afrobrasileños, se separa de la idea de continuidad estilística: su lenguaje difiere respecto de la propuesta de una expresividad figurativa como la de, por ejemplo, María Auxiliadora[17]; también de la abstracción que domina en la obra de Rubem Valentim.[18] En dos autorretratos con máscara que realiza en 1998, ella interpela el canon de la antropofagia y de la abstracción. En uno se representa rodeada de la hoja de banano que flanquea a la figura de La negra de Tarsila de Amaral (1923); en el otro por las banderas abstractas características de la obra de Alfredo Volpi. Yuxtapone su autorretrato y su relación con la comunidad afrobrasileña con la génesis del canon dominante del arte en Brasil y elabora las potencialidades críticas de esta yuxtaposición.[19] Walter Benjamin propuso a Brecht como un aliado estratégico de su valoración de los procedimientos críticos – como el montaje – que permiten que el aparato productivo quiebre su complicidad con el poder – el fascismo en palabras de Benjamin. En sus lecturas del archivo Rosana Paulino propone un análisis de sus consecuencias estéticas y políticas. Las decisiones sobre las formas son tan significativas como las selecciones de imágenes sobre las que opera críticamente. En su conjunto forman parte de un activismo poético que se expresa como relectura de un canon –el del arte brasileño–, que operó desde la exclusión. Sus collages lo cuestionan desde la filosofía política que sirve de marco a sus imágenes.

Volvamos, por un momento, al uso que Paulino propone del archivo personal. Primero recurrió al mismo en la serie de los bastidores. En otro formato, desde otra propuesta, vuelve sobre el álbum familiar cuando selecciona once de sus fotografías, impresas unas 1500 veces, sobre pequeñas bolsas de tela (8 x 8 cm), cosidas en los bordes, ordenadas en hileras –diecinueve de alto, setenta y ocho de ancho. Los rostros de mujeres, hombres y niños de su familia nos miran desde la tipología del retrato convencional, realizado para recordar un momento en la vida. Son retratos de grupo o singulares. Algunos remiten al formato de la fotografía institucional, la del documento de identidad. Observada desde la distancia, Parede da memoria (1994-2015) convoca una vibración casi óptica, en la que los pequeños cuadros de tela se ven como acentos, como sutiles movimientos. Un paisaje de tonos grises y cálidos que enfatizan las costuras que bordean cada pequeño objeto.

Estas pequeñas bolsas cosidas remiten a los patuá, amuletos, pequeños sacos que contienen objetos o substancias vinculadas al axé o la fuerza mágica en las creencias Umbanda.[20] Puede trazarse un paralelo con el uso de reliquias en la religión católica: un tejido, el fragmento de un objeto o hueso vinculado a un santo, o la tierra que los cruzados traían de Tierra Santa.[21] En ambos casos el objeto adquiere un sentido protector una vez que ha sido bendecido en el catolicismo o pasado por el “cruzamento” en la religiosidad Umbanda. En su casa había un patuá, sobre la puerta de entrada. En la yuxtaposición de materiales y de sentidos que propone Paulino se funden creencias no occidentales con los usos de la fotografía en el arte más contemporáneo. Impreso y multiplicado, este pequeño objeto se sumerge en una escala monumental en la que se cruza lo doméstico. Se trata de una pared-monumento, que durante varios años estuvo en proceso hasta el día en que la obra pasó a integrar la colección de la Pinacoteca de Sao Paulo, durante 2015 (Bevilacqua; Lopes; Palmas, 2018, p. 149). Como señala Fabiana Lopes, “Con esta pieza, Paulino crea un memorial del sujeto negro y con su abordaje estético logra cerrar una brecha dentro de la memoria nacional respecto a este tema.”[22] Un sentido alegórico atraviesa el conjunto, en el que el recuerdo personal, el álbum de familia de las personas queridas, se engarza con una dimensión histórica que traslada siglos al presente. Aunque la obra no trata estrictamente sobre la esclavitud, la recuerda. Parede da memoria es la visión expandida de una imagen privada que se vuelve colectiva. En esa simultaneidad de impresiones se manifiesta la familia afro-brasileña, dispar respecto de aquella blanca, ordenada o antropofágica que ha moldeado el canon de representación del arte del Brasil.

Uno de los rasgos de clasificación social que establece diferencias, junto al color de la piel, es el cabello. Angela Figueiredo lo investigó en un proyecto en el que analizó el sentido estético, cultural y resistente del cabello negro, y que presentó en la exposición fotográfica Africa Global Hair (2011).[23] Dos ejemplos, entre muchos que podría traer a esta discusión, llevan a un primer plano el rol distintivo del cabello a la hora de establecer las diferenciaciones sociales que inciden en las perspectivas racistas respecto de la diáspora africana. Por un lado, la performance de la artista peruana Victoria Santa Cruz, Me llamaron negra, en la que relata, al tiempo que golpea rítmicamente sus manos, lo que sintió cuando la llamaron ‘negra’, algo que desconocía, y palabra en la que percibió una ofensa. Su reacción fue alisar su cabello y empolvar su rostro. Hasta que un día se dio cuenta de que adaptarse al requerimiento del amo diluía su existencia, su identidad. En la performance la frase “¿Y qué? ¡Sí, negra soy!” repetida al ritmo del cajón, señala el quiebre y el pasaje de la marginación al orgullo.[24] El archivo de esta performance provoca una relación empática y transformadora. Tal el poder del arte, de una imagen, de una secuencia de frases que se pronuncian en el tiempo, en una trama narrativa que permite la identificación con el momento de conversión del sujeto sojuzgado al sujeto empoderado.

La filósofa brasileña Djamila Ribeiro relata en primera persona la felicidad que experimentó la primera vez que pudo alisar su cabello y moverlo. Describe también el tormento que implicaba el proceso de alisarlo. Su padre se oponía a que lo hiciese, alababa la belleza de su cabello. Sin embargo, este nunca quedaba como ella lo imaginaba. Una sensación de no pertenecer la acompañaba. Hasta que un día, como Victoria, comprendió que se trataba de una máscara, y también se produjo en ella ese pasaje de una relación sojuzgada a una resistente representada por el cabello.

La escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie, en el primer capítulo de su novela Americanah (2013), que transcurre en Princeton, describe la experiencia de trenzarse el cabello en una peluquería en la que conviven mujeres negras que provienen de distintos países de Africa o del Caribe. Allí, durante las seis horas que demanda el trenzado, se crea una comunidad diaspórica transnacional. La artista paulista Priscila Rezende realiza una performance, Bombril (2010) en la que lava su cabello con utensillos de cocina, convirtiéndolo en una esponja. Bombril es una marca de productos de limpieza conocida, y es también una de las muchas formas despectivas para referirse al cabello de la persona negra. Al apropiarse y literalizar el peyorativo, Rezende lleva al espectador a confrontar el discurso social discriminatorio y a tomar posición.[25]

A esta tensión y a esta condición encrespada del cabello afro-brasileño remite Paulino cuando en 2006 dispone mechones de cabello encapsulados con vidrios de relojes. El cabello como el color de la piel, funcionan como sinécdoques de las formas en las que en Brasil se clasifica a sus habitantes. Desde el cabello pone en escena dos mecanismos principales. Por un lado, construye un catálogo, que es también un observatorio de lo común y de lo distinto. En segundo lugar inscribe nombres en la letra cursiva del letraset (como Isis, Irene o Marly), con lo que remite a un proceso de construcción de la subjetividad de mujeres afrobrasileñas específicas. El cabello natural, que puede incluso tallarse alrededor de la cabeza, representa el agenciamiento desde la diferencia. Es un signo de empoderamiento y de posicionamiento político.

Los cabellos encapsulados, por otra parte, reponen el interés que Paulino tiene por la ciencia. Los recuerdos de su infancia se acumulan cuando se refiere a su pasión por la biología, que compitió con su interés por el arte. La ciencia señala un acorde conceptual visible en muchas de sus obras. En este caso, en las “muestras” de cabello crespo, frisado, que se conservan y se identifican. Se suman aquí al menos dos sentidos. Por un lado el del coleccionismo científico que extrae y ordena variaciones de un elemento natural para observarlo. Por otro, el sentido de relicario al que nos referimos en el patuá. En cada semiesfera se cuida ese objeto vinculado a una persona, a una vida, a una mujer. Nuevamente la raza y el género. En el centro de esta pieza un cristal de mayor tamaño reúne fotografías del pelo trenzado, oscuro, junto a fragmentos de cabello rubio. Las pulsiones conceptuales e ideológicas del feminismo negro aparecen como mensaje subyacente. Mujeres clasificadas y socialmente sojuzgadas por su cabello.

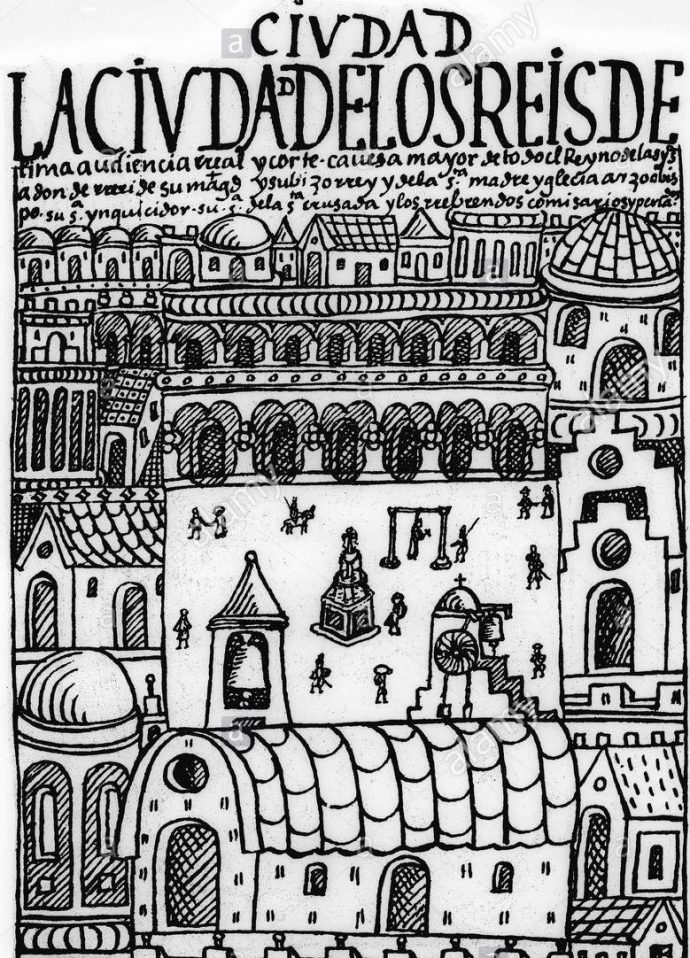

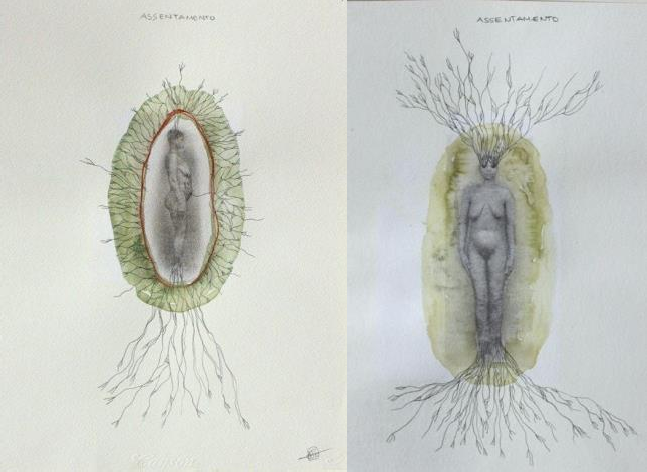

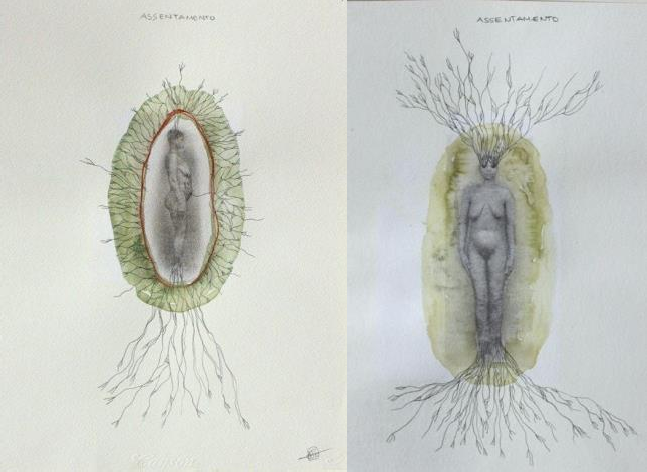

En 2012 Rosana Paulino realiza la serie Assentamento, en la que plenamente se involucra con el discurso científico y su relación con el racismo. Ella introduce la fotografía de una mujer afro-brasileña incluida en una serie realizada por el fotógrafo franco-suizo Auguste Stahl (1828-1877), encomendada por el cientista suizo naturalizado norteamericano Louis Agassiz (1807-1873). Las fotografías fueron re descubiertas en 1974, cuando fueron encontradas en el ático del Peabody Musuem, fundado por Agassiz, en el que quedaron olvidadas por décadas (Wallis, 2006). Sin embargo, Paulino no parte de este archivo sino de su reproducción en el libro O negro na fotografia brasileira do século XIX, publicado en 2004 por el coleccionista George Ermakoff.[26] Un libro que introduce un archivo que no tenía estado público en Brasil, y que se inserta en la dinámica de la historia de las imágenes, para la que las copias son el punto de partida de apropiaciones y resemantizaciones.[27] Detengámonos por un momento en la historia de estas imágenes.

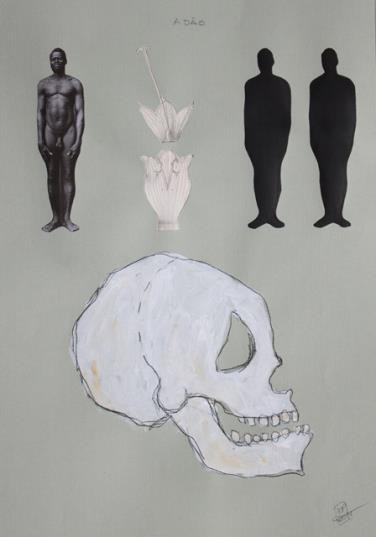

Para Agassiz el científico era un ser privilegiado que sabía develar el plan divino mediante la observación de la naturaleza, en la que diferenciaba una jerarquía natural entre los seres, de los animales a los humanos y entre las razas humanas. Diferenciaba entre razas superiores e inferiores, blancos y negros respectivamente, y consideraba que los segundos, creados para vivir en cinturones tropicales, abdicaban de su autonomía ante la superioridad del hombre blanco (Machado, 2010). Entre 1865-1866 participa en la Expedición Thayer, que fue desde Río de Janeiro hasta el Amazonas. Profesor en Lawrence School, rama de la Universidad de Harvard, fue popular por defender el creacionismo, el poligenismo y por su adhesión a la teoría de la degeneración de las razas. Viajó a Brasil para desautorizar a Darwin y sus teorías publicadas en El origen de las especies (1859). Buscaba probar que el “mulatismo”, presente en la población brasileña intensamente mestizada, provocaba la “degeneración racial”.[28] En su libro A journey to Brazil, publicado en 1867, sostenía que si se ponían en duda los efectos perniciosos de las razas, había que viajar a Brasil. Auguste Stahl fue el fotógrafo que Agassiz contrató para realizar un archivo fotográfico que probase sus teorías. Se trata de 200 imágenes que se conservan en el Museo Peabody de Harvard, en gran parte inéditas debido a su polémico contenido, integrado por retratos desnudos de la población africana de Rio de Janeiro y por tipos mestizos de Manaos. Cuarenta de esas fotografías fueron exhibidas por primera vez en San Pablo en Rastros e Raças de Louis Agassiz: Fotografia, Corpo e Ciência, Ontem e Hoje — (T)races of Louis Agassiz: Photography, Body and Science, Yesterday and Today, exposición organizada por Capacete y la 29ª Bienal de Artes de Sao Paulo, en el Teatro de Arena (2010).[29] Las fotografías de Stahl, realizadas de frente, de perfil y de espaldas pretendían probar las teorías de Agassiz.[30] En 1840 éste se había involucrado en el debate norteamericano sobre las razas y sus posiciones acerca de que el mestizaje era el camino de la degeneración social impactaban en los grupos que sostenían el segregacionismo en el sur de los Estados Unidos. Ya en 1850 Agassiz había encargado a J. T. Zealy fotografías de esclavos norteamericanos desnudos tomadas desde distintos ángulos. El Peabody museum fue legalmente demandado por Tamara Lanier, quien reclama que uno de los fotografiados es su antepasado y cuestiona el provecho obtenido de la imagen, utilizada para la promoción de conferencias y libros (Petit, 2019).

Rosana Paulino trabaja a partir de un polémico archivo liberado por el libro.[31] Trabaja sobre sus imágenes en diversos tamaños, imprimiéndolas sobre tela o incorporándolas en sus collages. Le interesan los afectos que portan estas imágenes (Paulino, Antonacci, 2014). En 2012, durante un programa de residencia entre artistas brasileños y afro americanos realizado en Tamarind Institute, en la University of New Mexico, Albuquerque, comienza una serie de obras sobre papel, Assentamento, que utiliza las imágenes de una mujer, de frente, de espaldas y de perfil, reproducidas en este libro. Paulino las imprime y desarrolla a partir de ellas un dibujo que traza raíces e incluye un corazón. La expansión de la imagen impresa en el dibujo realizado a mano destaca la metáfora de enraizamiento: la historia brasileña está cruzada por la esclavitud y por la vida y la cultura que mujeres y hombres trasladados desde Africa introdujeron en la cultura de Brasil, en una sociedad que aun reproduce tramas de subordinación de más de 300 años de esclavitud. La mujer fotografiada por Stahl fue trasladada desde Africa, fue esclavizada. El corazón que la artista superpone al cuerpo, el color rojo sobre la monocromía en grises de la imagen extraída del libro, traduce la tensión entre la separación y el enraizamiento, procesos, ambos, violentos. Se trata de abordar los afectos y la visión del mundo, las experiencias que millones que hombres, mujeres y niños esclavizados en Africa portaban y que forman parte de la sociedad brasileña contemporánea.

De frente, de espaldas, de perfil. La imagen se continúa en raíces y en formas acuareladas que la rodean, convirtiéndola en la célula de lo que será en una nueva configuración social. Una mujer africana trasladada, observada desde los dispositivos que la ciencia utilizaba para construir las taxonomías que justificaban las teorías de las razas puras, las teorías de las razas dominantes y de las desempoderadas. Las imágenes exponen la presencia de ese cuerpo violentado por un traslado involuntario, sojuzgado por condiciones de travesía inhumana, seguida de una explotación también inhumana, que forma parte del Brasil colonial tanto como del de la independencia o del contemporáneo. A pesar de la violencia, las raíces se expanden desde el cuerpo que se convierte en el lugar de un assentamento, un proceso de enraizamiento, una construcción cultural nueva. Las raíces y el follaje que brota de sus ojos, esas formas que parecen casi dendritas que se prolongan desde las células, hacen de su cuerpo un tronco, un eje que conduce, que conecta el cuerpo con el espacio que lo rodea.

Un año más tarde, en 2013, Paulino realiza la instalación Assentamento, que incluye las mismas imágenes, de frente, de perfil, de espaldas, ampliadas a tamaño natural.[32] El cuerpo se reproduce dislocado, descalzado por los cortes de una costura / sutura que une para recomponer la forma. Divididas en cinco partes, en cinco fragmentos de tela, las figuras experimentan un desplazamiento hacia la derecha o hacia la izquierda. Los hilos que penden interrumpen la continuidad de una sutura que remite a la captura, traslado, esclavitud; a la llegada a un espacio completamente distinto en el que debía rehacerse. Reconfigurarse en una nueva sociedad, la brasileña, que aun está atravesada por la diferencia social, racial. Un orden patriarcal. El corazón superpuesto condensa su historia, sus afectos, sus creencias, las costumbres que traía con ella. Intercalados en el espacio que queda entre los cuerpos impresos, tres fardos de madera y de brazos atados en una pira, han sido preparados para ser devorados por un fuego aludido, que en cualquier momento podría encenderse. En los comienzos de la esclavitud en Brasil en el siglo XVI un esclavo vivía entre 2 y 5 años. Los fardos de Assentamento remiten al desgaste, al escaso valor de personas que eran para el sistema como madera para ser quemada y repuesta. Así eran concebidos los esclavos en la dinámica del capitalismo, en la que la economía del monocultivo (siglos XVII-XIX) se vinculó a la emergencia del capitalismo industrial en Gran Bretaña (siglos XVIII-XIX) (Williams, 1944). Darcy Ribeiro escribió que mientras Gran Bretaña expandía las máquinas a carbón, en Brasil se quemaba carbón humano (Ribeiro, 1995). Entre los fardos, entre las fotografías ampliadas e impresas de una esclava que fue fotografiada y observada para fundamentar desde la ciencia la jerarquía entre las razas, la relación entre mestizaje y degeneración, coloca el video Mar distante, que introduce la travesía que culminaba con el arrebato de la identidad en la explotación de los cuerpos en la gran maquinaria de la plantación. “Assentamento”, señala Paulino, tiene dos sentidos. Por un lado, significa base, estructura, fundamento. Por otro, es el lugar en el que se asienta la fuerza del templo, la energía de la casa en las religiones afro brasileñas (Paulino; Antonacci, 2014).

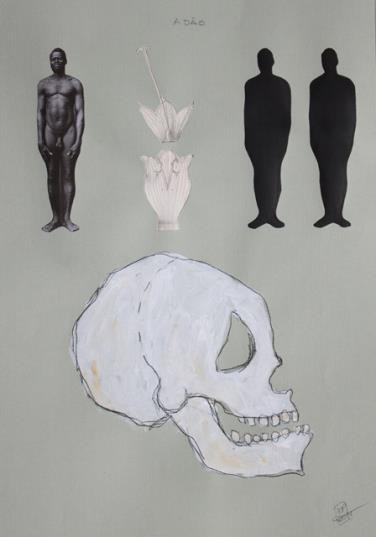

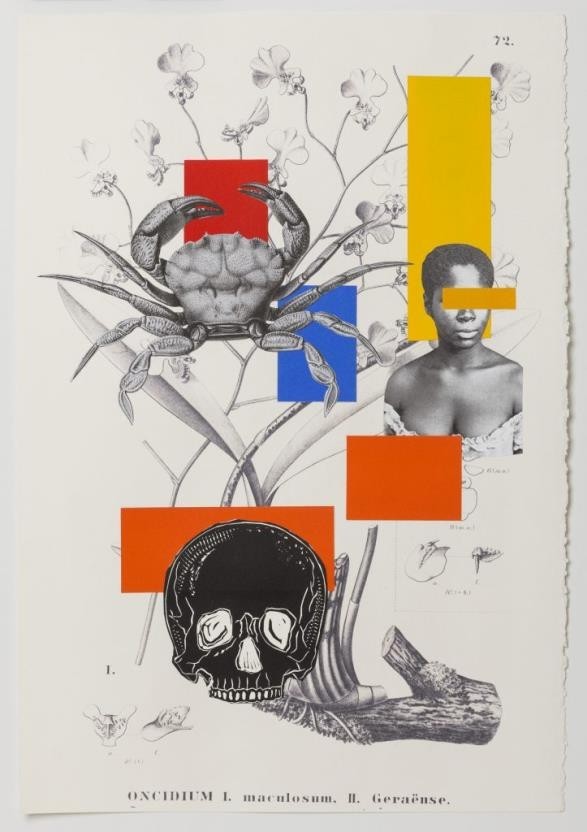

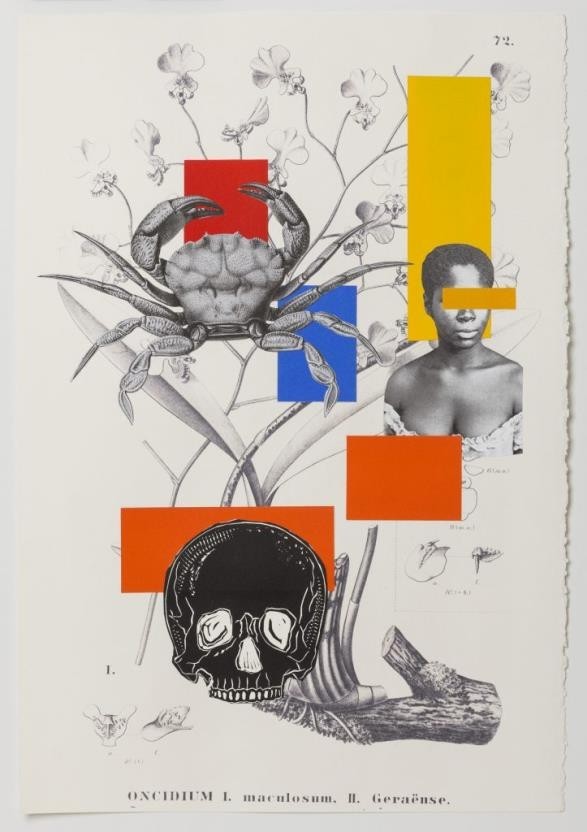

En 2014, durante una residencia en el Bellagio Center de la Rockefeller Foundation, Paulino realiza una serie nueva de collages a partir de las fotografías del libro de Ermakoff. Introduce siluetas vacías en las que resuena el cuerpo ausente, el cuerpo borrado, al que le ha sido arrebatado su estatuto de humano. Ese Brasil pensado como un enorme almacén, en el que existía una flora y una fauna para ser exploradas tanto como las especies humanas (Ribeiro, 1995). En este trabajo también investigó las imágenes del libro Flora Brasílica, planeada e iniciada por el botánico brasileño Frederico Carlos Hoehne, publicado en fascículos entre 1940 y 1968 por la Secretaría de agricultura, industria y comercio de Sao Paulo –utiliza las imágenes del fascículo número 7, Labiadas, Gêneros 1-14, por C. Epling & J.F. Toledo, que reúne la flora del Brasil. Pequeñas flores, pequeños detalles de esa flora brasílica, ganan cuerpo en la progresión de la serie, e invaden el espacio. En los últimos collages los personajes quedan casi cubiertos por vegetales.

Además de la flora estos collages incluyen huesos. Se incluye así una referencia, explica Paulino, al cementerio de Negros Nuevos (New blacks), en Río de Janeiro, que reúne los restos quemados y acumulados de los esclavos que llegaban a Brasil y morían. Descubierto en 1996, durante la reforma de una casa que realizaban sus habitantes, éste funcionó aproximadamente entre 1769 y 1830, en una de las barracas del antiguo mercado negrero. Se cerró para demostrar a Inglaterra que Portugal cumplía las condiciones del tratado para finalizar el tráfico de esclavos que había firmado en 1827. Se calcula que allí murieron entre veinte y treinta mil personas, sobre todo niños y adolescentes. El sitio, hoy Memorial dos Pretos Novos,[33] deja ver los osarios a través de una pirámide de vidrio. A Rosana Paulino le produzco un fuerte impacto visitarlo (Lopes, 2018, p. 178). En la serie de collages los huesos cambian de medida, en algunos son del mismo tamaño que la cabeza de las figuras, en otros lo aumentan varias veces. Quienes eran forzosamente traídos de África como esclavos no eran considerados personas, eran sombras de personas, sombras de ciudadanos. La sombra del Brasil. El almacén tuvo un rol fundante de la sociedad brasileña, una de las más desiguales del mundo, en la que el trabajo no es valorizado, menos aun el trabajo manual, y en la que existe una fuerte jerarquización de clases. “Estudio estas cuestiones con regularidad, qué es ser mujer, qué es ser negra en la sociedad brasileña. Porque en estas cuestiones algo me incomoda, y solo consigo trabajar, de hecho, con las cuestiones que me incomodan. Ese nudo en mi garganta creció conmigo y tengo que hablar, y escogí el arte para tratar estas cuestiones”.

“Natural” es la palabra que Paulino introduce para elaborar un concepto visual y afectivo respecto de la ciencia y de su historia. La historia, tal como ha sido narrada, participó activamente en la fundamentación de los preconceptos que subyacen en teorías en las que existe un fuerte componente racista, empeñado en demostrar la superioridad de una raza sobre otra. En ¿História natural? (2016), introduce un doble signo de pregunta, imitando el español que, en esta duplicación, encuentra más enfático. Un recurso que visualmente refuerza la pregunta. El doble signo involucra, junto a la colonización portuguesa, la española: desde 1518 hubo esclavos en Cuba y República Dominicana –en Cuba la esclavitud fue abolida en 1886, dos años antes que en Brasil.

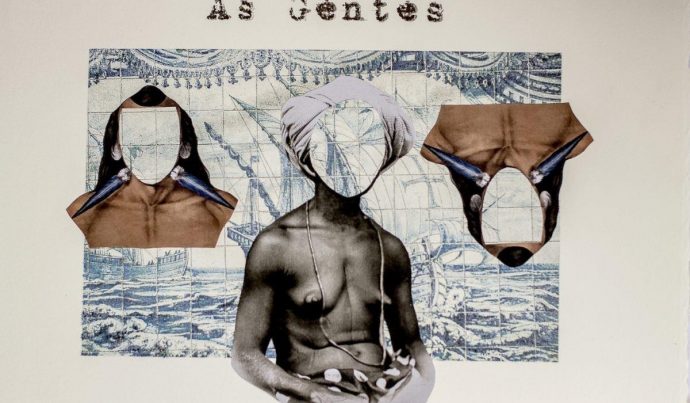

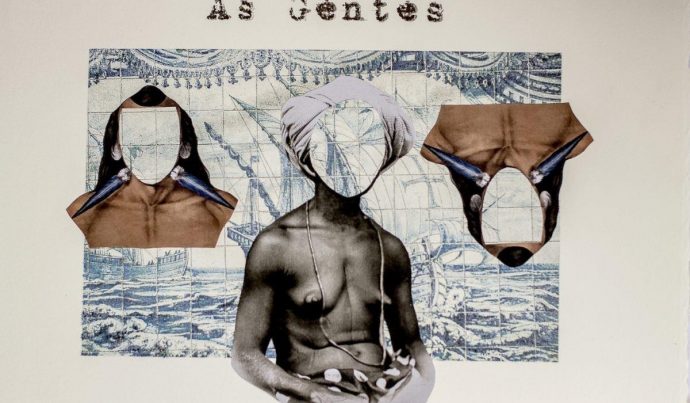

¿História natural? (2016) es un libro complejo, que incluye grabado sobre papel y sobre tela y que se organiza como una historia en imágenes, tal como la de los naturalistas. Rosana Paulino elabora una contra historia desde el discurso, el archivo, la imaginación y las imágenes realizadas por el discurso científico del siglo XIX. Intercepta la normalización de las teorías científicas; interviene críticamente sus archivos fotográficos. Frases como “El progreso de las naciones”, “La salvación de las almas”, “El amor por la ciencia”, introducen lemas del capitalismo y de la religión, agentes del sojuzgamiento y disciplinamiento de los esclavos. Una religión, la cristiana, que se impuso, sin lograr desplazar los componentes africanos, persistentes en las religiones afroamericanas, afrocaribeñas, afrobrasileñas. Fragmentos de tela cosidos cubren y descubren textos e imágenes. La impresión de azulejos portugueses entre los cuales se escurre la tinta roja, fusionan la idea de colonización y violencia. El libro se ordena en capítulos: la flora, la fauna, las gentes. En la sección que refiere a las personas, las fotografías de indígenas y esclavos se coordinan en distintas posiciones. Algo las distingue: el rostro vacío, ocupado por la imagen del fondo con mares ocupados por barcos esclavistas; el rostro con los ojos cubiertos por una forma obscura, que simbólicamente obtura su mirada, junto a la silueta de su cuerpo fotografiado. Un vacío, una ausencia.

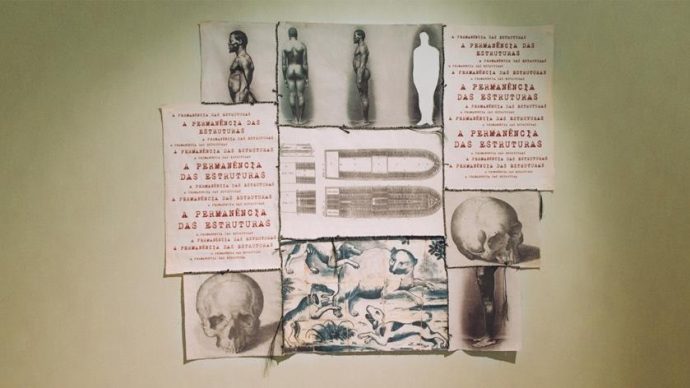

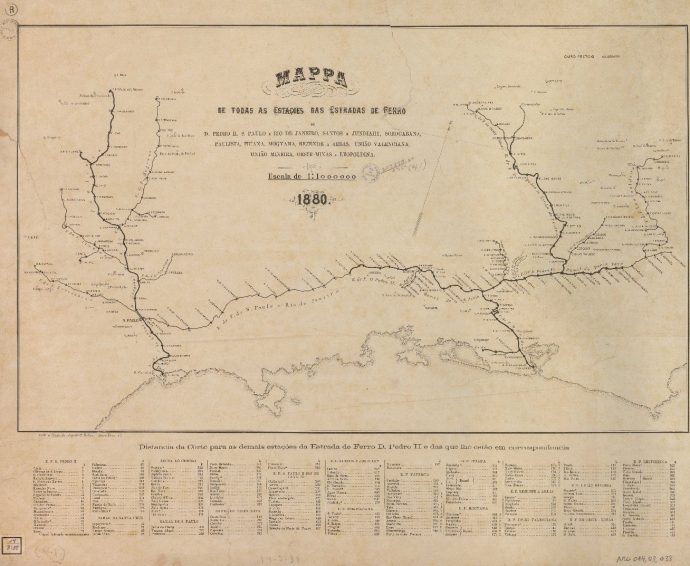

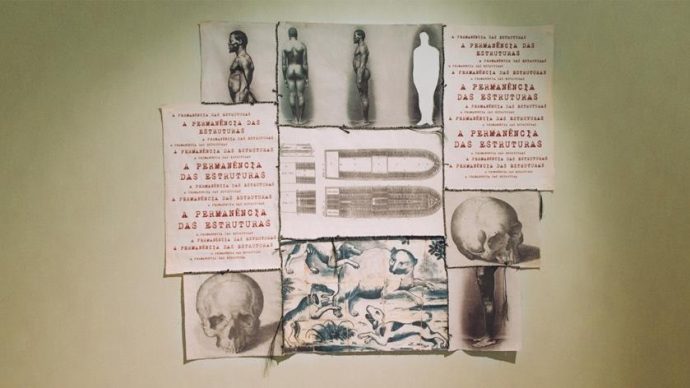

Permanência das Estruturas (2017), se incluye en sus series textiles, en las que cruza imágenes, suturas y textos. El hombre cuya fotografía reproduce el libro de Ermakoff, el vacío que deja su contorno, los huesos, los azulejos portugueses y el texto que títula el collage, Permanência das Estruturas, escrito en rojo, en distintos tamaños, están allí, repetidos, para que no olvidemos. Para que no olvidemos el modo en el que esas personas eran trasladadas en viajes que duraban más de un mes, en condiciones inhumanas, Paulino imprime también el barco negrero, el mapa que indica la disposición de los cuerpos, el hacinamiento.[34] Es importante no olvidar, podemos pensar, ante el conjunto de pruebas de tal ominoso pasado-presente. La mirada científica, los huesos encontrados en Rio de Janeiro, la referencia a quienes intensamente practicaron el comercio de personas como esclavos, el mapa del barco que los transportaba. Los memoriales re-cuerdan –re: de nuevo, cordis: corazón–; vuelven a pasar por el corazón, por afectos, los restos de un pasado activo. Sentimos ante ellas, hoy, todo lo que permanece en la sociedad brasileña contemporánea.

Las formas geométricas que en ¿Historia natural? obturan los ojos de algunos de los retratos, permiten a la artista ingresar en uno de los ejes narrativos de la historia del arte brasileño: el arte abstracto y la centralidad que éste ha adquirido en los últimos años. Intensamente exhibido y coleccionado por museos internacionales, la abstracción brasileña constituye actualmente el eje central del canon del arte brasileño. Observemos cuál es el rasgo dominante de estas formas geométricas en series como Geométría à brasileira o A Geometría à brasileira chega ao paraíso tropical (2018). Para ello detengámonos por un instante en la lectura curatorial propuesta por el MASP de la obra de Rubem Valentim en su exposición antológica.[35] Se dice en el catálogo de esta exposición que este artista se apropia de la abstracción de origen europeo que dominó en el arte brasileño de los años cincuenta y sesenta, sometiéndolo a las raíces africanas, al diseño o a diagramas que representan a los orishas de las religiones afrobrasileñas. En tal sentido Valentim produce una operación antropofágica, deglute la abstracción europea para convertirla en afrobrasileña. La metáfora es potente, coloca al arte afrobrasileño en una relación de equidad con el de los artistas que conforman el canon del arte brasileño (Tarsila de Amaral, Helio Oiticica, Lygia Clark, Lygia Pape, entre otros). En tal sentido el catálogo reproduce obras de Auguste Herbin y de Mira Schendel. Ciertamente, cuando observamos los collages de Paulino podemos pensar en los Grandes nucleos de Helio Oiticia, en los que los planos suspendidos en el espacio, de colores homogéneos, dejan ver a las personas que se mueven alrededor o dentro de la pieza. En los collages de Rosana Paulino tales planos reverberan. Los planos de color interceptan las imágenes en blanco y negro de la flora, la fauna y las gentes del Brasil. Las formas puras cubren parcialmente los rostros y los ojos de indígenas y afro brasileños. Son intervenciones críticas que reponen distintas preguntas ¿en qué contextos de marginación social se construyó la abstracción brasileña como forma pura, racional, capaz de circular sin conflictos, de internacionalizarse? ¿Qué es lo que la centralidad de estas poéticas historizadas, analizadas y expuestas casi de manera excluyente, no han permitido ver? ¿De qué otras maneras puede analizarse el arte de Brasil? Las preguntas recién comienzan a ser investigadas. Las exposiciones a las que nos referimos en las primeras secciones de este capítulo otorgan visibilidad a obras de artistas afrobrasileños que no figuraban en los relatos principales del arte. Los estudios enfocados sobre cuerpos de obra que carecían de museografía y de investigación comienza a realizarse. Sus consecuencias comienzan a trasladarse a las historias del arte, a las colecciones de las instituciones artísticas, a las investigaciones curatoriales, a los estudios académicos universitarios. La historia vigente es una historia parcial. Nuevas complejidades requieren ser estudiadas, exhibidas e historizadas para acceder a una comprensión estética más compleja y desafiante. Brasil es un país de diversidades que el discurso unilateral de la historia del arte ha dejado en las sombras.

* * *Escribo este texto desde una posición a la vez interna y externa. Interna porque se aborda la complejidad del arte contemporáneo para quebrar la marginación de experimentaciones disruptivas con un lenguaje que activa referencias poderosas en la cultura brasileña. En ella se juegan los derechos de la ciudadanía de conocer el pensamiento estético contemporáneo en toda su complejidad. Importa comprender la sofisticación excepcional y distinta de la obra de lxs artistas afrobrasileñxs contemporáneos. Faltan libros, exposiciones, traducciones, estudios específicos que permitan conocer poéticas particulares, no generalizables. Aspiro, con este estudio que incluye referencias a artistas, investigadores, teóricos y curadores afrobrasileños, a contribuir a un campo de estudio que hasta hace 5 años tenía poca representación en las exposiciones internacionales de arte brasileño y latinoamericano. Estamos comenzando, urge su inscripción regional y global. Las obras existen, se necesita expandir los instrumentos que permitan conocerlas. Y necesita redefinirse lo que hasta ahora se consideró como ‘arte latinoamericano’. Al mismo tiempo mi posición es externa porque las consecuencias de la discriminación impuesta por siglos de esclavitud no obraron en forma específica sobre mis experiencias. Escribir sobre obras todavía silenciadas, distanciando la escritura de un sentido heroico, involucra la urgencia estética e intelectual de conocer un arte que remite a experiencias afectivas que involucran a más de la mitad de la población brasilera. La mujer afrodescendiente es, como señaló Rosana Paulino, la base de la pirámide social de la explotación y de la exclusión. Contra sus cuerpos se ejerce una violencia social y simbólica. Su obra, junto a la de muchxs otrxs artistas afrobrasileños, representa la mayor transformación estética que se está produciendo en el arte contemporáneo de Brasil. Urge conocerlo.

* Andrea Giunta é curadora, historiadora da arte e professora na Universidade de Buenos Aires.

Referencias

BALANTA, Beatriz Eugenia R. Especímenes antropométricos y curiosidades pintorescas: la orquestación fotográfica del cuerpo “negro” (Brasil circa 1865). Revista Ciencias de la Salud, Bogotá, v. 10, n. 2, p. 59-78, 2012.

CARNEIRO, Sueli. Ennegrecer el feminismo: La situación de la mujer negra en América Latina desde una perspectiva de género. Nouvelles Questions Féministes: Revue Internationale Francophone, v. 24, n. 2, p. 21-26, 2005.

CHARTIER, Roger. El mundo como representación. Historia cultural: entre práctica y representación. Barcelona: Editorial Gedisa, 1992.

CRENSHAW, Kimberlé Williams. Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics. University of Chicago Legal Forum, Chicago, v. 1989, p. 139-167, 1989.

DAVIS, Angela Y. Women, Race and Class. New York: Penguin Random House, 1981.

ERMAKOFF, George. O negro na fotografia brasileira do século XIX. Rio de Janeiro: G. Ermakoff Casa Editorial, 2004.

FIGUEIREDO, Angela. Global african hair: representação e recepção do cabelo crespo numa exposição fotográfica. In: SANSONE, Livio (org.). A política do intangível: museus e patrimônios em nova perspectiva. Bahia: EDUFBA, 2012, p. 293-312.

FLETCHER, Kanitra. Damage Control: Black Wome’s Visual Resistance in Brazil and Beyond, The University of Texas at Austin, MA Thesis, 2011, p. 16. Disponível em: https://www.worldcat.org/title/damage-control-black-womens-visual-resistance-in-brazil-and-beyond/oclc/761386859&referer=brief_results. Acessado em 03/08/2019.

GONZALEZ, Lélia. A categoria político-cultural de amefricanidade. Tempo Brasileiro, Rio de Janeiro, n. 92/93, p. 69-82, jan./jun. 1988.

HAAG, Carlos. Las fotos secretas del profesor Agassiz. Pesquisa, FAPESP, Edición 175, septiembre de 2010. Disponível em: https://revistapesquisa.fapesp.br/es/2010/09/01/las-fotos-secretas-del-profesor-agassiz/. Acessado em: 26/07/2019.

HERKENHOFF, Paulo; HOLLANDA, Heloísa Buarque de. Manobras Radicais. São Paulo: Centro Cultural Banco do Brasil, 2006.

HOOKS, bell. Feminism is for Everybody: Passionate Politics. London: Pluto Press, 2000.

ISAAC, Gwyniera. Louis Agassiz’s photographs in Brazil: Separate creations. History of Photography, v. 21, n. 1, p. 3-11, 1997.

KILOMBA, Grada. Plantation memories: episodes of everyday racism. Münster: Unrast Verlag, 2012.

LLOYD, Marion. Una década de políticas de acción afirmativa en la educación superior brasileña: Impactos, alcances y futuro. Revista de la Educación Superior, Ciudad de México, v. 45, n. 178, p. 17-29, abr./jun. 2016.

LOPES, Fabiana. Rosana Paulino: o tempo do fazer e a prática do compartilhar. In: BEVILACQUA, Juliana Ribeiro da Silva; LOPES, Fabiana; PALMA, Adriana Dolci. Rosana Paulino: a costura da memória. São Paulo: Pinacoteca de São Paulo, 2018. p. 163-181.

MACHADO, Maria Helena P.T. (org.). O Brasil no olhar de William James. Cartas, Diários e Desenhos. 1865-1866. São Paulo: EDUSP, 2010.

MELENDI, Maria Angélica. To construct new houses and deconstruct old metaphors of foundation. In: Cecilia Fajardo-Hill, Andrea Giunta. (Org.). Radical Women: Latin American Art, 1960-1985. Munich-London-New York: DelMonico Books/Prestel, 2017. p. 229-335.

MORRISON, Toni. Beloved. New York: Alfred A. Knopf, 1987

OLIVA, Fernando; PEDROSA, Adriano. Rubem Valentim: Construções afro-atlânticas. São Paulo: MASP, 2018.

ORTIZ, Renato. Du syncrétisme a la synthèse: Umbanda, une religion brésilienne. Archives de sciences sociales des religions, Lyon, n. 40, p. 89-97, jul./dez. 1975.

PAULINO, R. Imagens de sombras. 2011. Tese (Doutorado em Artes Visuais). Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011.

PAULINO, Rosana; ANTONACCI, Célia. Rosana Paulino. Universidade do Estado de Santa Catarina, Centro de Arte UDESC, Programa de Pos graduação Artes visuales, 2014. Disponível em: https://vimeo.com/111885499. Acessado em: 27/07/2019.

PAULINO, Rosana. Representación sin participación. Revista Debates. Caracas/Nova York, ago. 2016. Disponível em: <https://www.coleccioncisneros.org/es/editorial/debate/contribution/representaci%C3%B3n-sin-participaci%C3%B3n>. Acesso em: 31 jul. 2019.

PESQUISA FAPESP. Las fotos secretas del profesor Agassiz. São Paulo, set. 2010. Disponível em: <https://revistapesquisa.fapesp.br/es/2010/09/01/las-fotos-secretas-del-profesor-agassiz/>. Acesso em: 26 jul. 2019.

PETIT, Emma. A Harvard Scientist Commissioned Photos of Slaves in 1850. A Lawsuit Says the University Is Still Profiting From Them. The Chronicle of Higher Education, March 20, 2019. Disponível em: https://www-chronicle-com.ezproxy.lib.utexas.edu/article/A-Harvard-Scientist/245939 . Acessado em: 26/07/2019.

RIBEIRO, Darcy. O Povo Brasileiro: A formação e o sentido do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.

RIBEIRO, Djamila. Feminismo negro para un nuevo marco civilizatorio. Trad. Sebastián Porrua. Revista Sur, São Paulo, v. 13, n. 24, p. 99-104, dez. 2016. Disponível em: https://sur.conectas.org/es/feminismo-negro-para-um-nuevo-marco-civilizatorio/. Acessado em: 31/06/2019.

RIBEIRO, Djamila. Mulher negra não é fantasia de Carnaval. In: RIBEIRO, Djamila. Quem tem medo do feminismo negro?. São Paulo: Companhia das Letras, 2018. p. 48-50.

TVARDOVSKAS, Saturnino, L. “Tramas feministas na arte contemporânea brasileira e argentina : Rosana Paulino e Claudia Contreras”, en Artelogie, n° 5, Paris, CRAL-EHESS, October 2013.

WALLIS, Brian. “Black Bodies, White Science: Louis Agassiz’s Slave Daguerrotypes”, American Art, The University of Chicago Press, Vol. 9, No. 2 (Summer, 1995), pp. 38-61. Molly Rogers (2006)

WILLIAMS, Eric E.. Capitalism & Slavery. Chapel Hill: The University of North Caroline Press, 1944.

Notas

[1] Rosana Paulino trabajó sobre las imágenes en Xerox, las amplió y las transfirió al tejido de algodón con una emulsión que diluye el tonner de la fotocopia. Comunicación por correo electrónico con la autora, 22 de julio de 2019.

[2] La formación de Rosana Paulino es como grabadora, graduada en grabado en la Universidad de Sao Paulo en artes visuales, con una especialización en London Print Studio, en Londres, y un doctorado obtenido también en la Universidad de San Pablo. Aprobó el proceso de selección para estudiar biología en Unicamp y Artes en USP, optó por el arte –en Brasil no se permite cursar en dos universidades públicas al mismo tiempo. Su madre le proporciono conocimientos que se asocian a lo femenino, como coser, bordar, o hacer figuras con el barro del río. También creció en contacto con los saberes de la religión Umbanda. Fabiana Lopes (2018) destacó que Rosana Paulino fue la primera persona negra en recibir un doctorado en artes visuales.

[3] En su tesis de doctorado Rosana Paulino (2011) señala como referencia las imágenes de Jacques Etiene Arago y de N. Maurin, Castigo de escravos (1839, colección del Museo Afro Brasil).

[4] Rosana Paulino en entrevista con Gobbi, Nelson, ‘Arte negra não é moda, não é onda. É o Brasil’, O Globo, Rio de Janeiro, 29-04-2019 https://oglobo.globo.com/cultura/artes-visuais/rosana-paulino-arte-negra-nao-moda-nao-onda-o-brasil-23626464 (consultado 12-05-2019)

[5] Este artículo traza un excelente estado de la cuestión sobre el feminismo negro en Brasil. Todas las referencias que incluyo a continuación provienen de este artículo. La cita de los libros y artículos a los que Ribeiro refiere, se inscribe en una política de investigación que de visibilidad a las investigaciones precedentes.

[6] Ribeiro cita el Mapa da Violência 2015: Homicídio de mulheres no Brasil, p. 30.

http://www.mapadaviolencia.org.br/pdf2015/MapaViolencia_2015_mulheres.pdf (consultado: 20/07/2019)

[7] El debate sobre la presencia negra en el arte brasileño tuvo también una fuerte activación a partir del debate que generó la presentación acrítica de la obra de Tarsila do Amaral, La negra (1923) en la retrospectiva de la artista realizada en el MoMA durante 2018. Ver en tal sentido los artículos publicados por The Art Newspaper, Hyperallergic y The New York Times.

[8] Posee una colección de más de 6000 obras organizadas en distintas áreas temáticas –Africa, trabajo, esclavitud, sagrado y profano, religiones afro brasileñas, historia y memorias, artes. Pinturas, esculturas, grabados, fotografías, documentos y piezas etnológicas permiten conocer los procesos de la diáspora africana y de la cultura afro brasileña.

[9] Sobre el debate ver el texto de Ana Maria Gonçalves “A máscara tipificadora do branco” http://d3nv1jy4u7zmsc.cloudfront.net/wp-content/uploads/2015/05/anamariagon%C3%A7alves_mascaratipificadoradobranco.pdf (consultado: 23/07/2019)

[10] Puede verse el tape completo en ttps://www.youtube.com/watch?v=mJ2_2pFW8Mo&t=1201s

[11] Ver también Claudinei Roberto, Atelie Oço: Alternativas para dar voz e visibilidade aos que se encontram às margens, abril de 2011. http://www.omenelick2ato.com/artes-plasticas/atelie-oco (consultado: 01/08/2019)

[12] Marion Lloyd, “Una década de políticas de acción afirmativa en la educación superior brasileña: impactos, alcances y futuro / A decade of affirmative action in Brazilian higher education: Impact, scope and future”, Revista de la Educación Superior, Volume 45, Issue 178, April-June 2016, pages 17-29. https://doi.org/10.1016/j.resu.2016.02.002

[13] https://www.clarin.com/new-york-times-international-weekly/educacion-brasil-ataque_0_qy-q-2cjML.html

[14] Roffino, Sara, “Is Brazil’s Most Famous Art Movement Built on Racial Inequality? A New Generation Argues ‘Yes’”, ArtNetNews, March 13, 2018

[15] Fabiana Lopes destaca el lugar de educadora y mentora de Rosana Paulino, con quien muchos de estos artistas hicieron residencias, op. cit., p. 176.

[16] Comunicación por correo electrónico con la artista, 12 de agosto de 2019.

[17] Autodidacta, Maria Auxiliadora se dedica exclusivamente a la pintura a partir de los 32 años. La propia artista custionó que se considerase su obra como “primitiva”, “ingenua” o “popular”.

[18] Un artista que a partir de los años 1950 se apropia del lenguaje de la abstracción geométrica europea.

[19] Kanitra Fletcher (2011) analiza estos autorretratos como una intercepción respecto del modelo de las fotografías comisionadas por Louis Agassiz a J. T. Zealy para probar sus teorías poligénicas sobre sujetos de inferioridad biológica.

[20] Religión multifocal y multicultural, de parácticas plurales, que introduce elementos de las religiones africanas, aborígenes (tupí) y católicas. Ver Ortiz, 1975.

[21] Estudié en el colegio franciscano Instituto Tierra Santa de Buenos Aires. En el uniforme llevábamos un broche con la característica cruz de Tierra Santa que en su centro tenía un pequeño relicario con un fragmento de tierra de Jerusalén.

[22] Fabiana Lopes, conversación con Aïsha Diallo en C&América Latina, 8 de marzo de 2018 http://cand.watsapsap.com/es/editorial/the-art-of-the-black-atlantic/ (consultado: 23/07/2019)

[23] La exposición se realizó en Centro Cultural da Caixa Econômica Federal em Salvador, Bahia, durante el mes de noviembre de 2011, mes de la conciencia negra. Ver Figueiredo, 2012.

[24] Victoria Santa Cruz, Me gritaron negra, 1974 https://www.youtube.com/watch?v=cHr8DTNRZdg

[25] El video puede verse en: https://www.youtube.com/watch?v=tsfErSKpunc (consultado: 04/08/2019)

[26] El libro incluye las fotografías de Augusto Stahl de la colección del The Peabody Museum of Archeology & Ethnology de Harvard. La publicación liberó estas imágenes en la escena intelectual y artística brasileña.

[27] En relación con la historia de la lectura de las imágenes se puede plantear la relación comparativa con la historia de la lectura de los textos que plantea, por ejemplo, Chartier (1992).

[28] Djamila Ribeiro advierte el sentido despectivo que tiene en Brasil el uso del término “mulata”, que proviene de “mula” o “mulo”, efiere a lo híbrido, producto del cruce de especies, y que diferencia al caballo noble del de segunda clase. “Se trata de una palabra negativa para indicar mestizaje, impureza, mezcla impropia, que no debería existir”. Desde el periodo colonial el término fue utilizado para designar a los negros con la piel más clara, fruto del estupro de las esclavas por el señor del ingenio. La denominación tiene un cuño machista y racista. Remite a más de tres siglos de esclavitud en Brasil. Djamila Ribeiro, op. cit., p. 99.

[29] Ver Haag.

[30] Ver Balanta.

[31] Recientemente se han producido controversias. En 2012 el Museo Peabody denegó el permiso de reproducirlas en la exhibición sobre racismo que se realizaba en Grindelwald, Suiza, por considerarlas sensibles y por la política del museo de evitar fotografías de desnudos. Ver Mary Carmichael, “Harvard in fight over racist images: Swiss group aims to expose Agassiz”, The Boston Globe, 27 junio 2012. http://archive.boston.com/news/local/massachusetts/articles/2012/06/27/

harvard_in_fight_over_racist_images/; Editorial Opinion “Harvad should openly discuss Agassiz’s racial experiments”, The Boston Globe, 5 July 2012 https://www.bostonglobe.com/opinion/editorials/2012/07/05/harvard-should-openly-discuss-louis-agassiz-and-his-racial-attitudes/7QFq3ScfcerEGDNCqhF5UL/story.html (consultado: 27/07/2019). En este artículo se cuestiona que Harvard no haya realizado una revisión crítica del legado de Agassiz y que siga promoviendo su figura con frases como “Few people have left a more indelible imprint on Harvard tan Louis Agassiz”, considerado uno de los “founding fathers” of the modern American scientific tradition”. Se problematiza su anacronismo respecto de las teorías de Darwin, a las que se opuso, pero no se problematiza hasta qué punto colaboró en la legitimización del racismo en los Estados Unidos. Ver en el sitio de Harvard, “A Tale of Two Scholars: The Darwin Debate at Harvard. Louis Agassiz was a scientist with a blind spot — he rejected the theory of evolution” https://news.harvard.edu/gazette/story/2007/05/a-tale-of-two-scholars-the-darwin-debate-at-harvard/ (consultado: 27/07/2019)

[32] Expuesto por primera vez en el MAC – Museu de Arte Contemporânea de la Ciudad de Americana, en São Paulo –una ciudad vecina a Campinas.

[33] Es parte del Instituto de Pesquisa e Memoria dos Pretos Novos, Rio de Janeiro, cuyo propósito es la reflexión sobre la esclavitud y sus consecuencias en Brasil.

[34] La imagen proviene del diagrama del barco de Brookes, de 1788.

[35] Tal es la hipótesis central de la exposición curada por Adriano Pedrosa y Fernando Oliva sobre el artista como parte del ciclo de exposiciones Historias Afro-Atlánticas realizadas en el MASP durante 2018.