Desenhando o futuro com ironia

A primeira história em quadrinhos a se assumir como uma peça de ficção científica foi a tira diária Buck Rogers, iniciada em 7 de janeiro de 1929, com base na novela Armageddon – 2419, de Philip F. Nowlan, publicada um ano antes no número de agosto da revista Amazing Stories (Duin, 1998, p. 62). Nowlan teria sido convencido a escrever o roteiro para os desenhos de Dick Calkins, e as aventuras de Anthony Rogers (cujo nome foi alterado para “Buck”) foram distribuídas para diversos jornais norte-americanos por intermédio do National Newspaper Service Syndicate, que tornou o personagem conhecido mundialmente.

Mas isso não significa que antes desse início oficioso, elementos de ficção científica não estivessem presentes em narrativas gráficas desde o século XIX. O holandês Rodolphe Töpffer, por exemplo, em uma de suas séries de litografias cômicas, utilizou conceitos como voo por intermédio de artefatos mecânicos (anteriormente vistos em diversas obras de protoficção científica, como A viagem à lua, de Cirano de Bergerac). A série em questão é Voyages et aventures du Docteur Festus, de 1829 (Horay, 1975, p. 5). O cenário dessas aventuras, diferentemente das outras séries de Töpffer, são países imaginários como Gouvernais, os reinos de Vireloup e de Roundeterre, e a narrativa lança mão de elementos insólitos, como a descoberta de um planeta e as diversas tentativas frustradas de se chegar até o astro por intermédio de um telescópio voador, cujo design antecipa os foguetes interplanetários de hoje, com divisões em estágios e três tripulantes.

Töpffer, assim como o alemão Wilhelm Busch, criador do poema humorístico ilustrado que contava as peripécias fantásticas dos irmãos Max und Moritz, de 1859, sucesso comercial que chegou a ser traduzido no Brasil por poetas como Olavo Bilac e Guilherme de Almeida (Fonseca, 1999, p. 96), aparentemente exerceram alguma influência sobre artistas europeus que trabalhavam no Brasil na mesma época. Um deles, Henrique Fleuiss, editor da Semana Illustrada, chegou a ser acusado de plagiar a obra de Busch (Cagnin, 1996, p. 6). O mais interessante é que o acusador era aquele que seria considerado por pesquisadores como Athos Eichler Cardoso e Moacy Cirne como o pioneiro dos quadrinhos brasileiros, Angelo Agostini (Aragão, 2002, p. 89).

Agostini parece estar correto. As semelhanças entre os dois trabalhos é gritante, mas talvez possamos considerar Fleuiss não como um plagiário, mas como alguém inteirado com o imaginário europeu de sua época. Agostini, por sua vez, era, apesar de italiano, por demais identificado com o Brasil para se permitir influências conscientes de artistas europeus. Ainda assim, apesar de valorizar de maneira roussoniana a raiz tríplice do brasileiro – com ênfase na suposta perfeição das “raças” que comporiam o mosaico nacional: o caucasiano, o negro e o índio – também demonstra familiaridade com preceitos positivistas que atribuem à tecnologia e ao avanço científico-racionalista as bases para a construção de uma identidade brasileira (Agostini, 1883, p. 4 e 5).

A modernidade sociopolítica na corte

Angelo Agostini contestava a paixão de Pedro II pela ciência, estabelecendo uma relação direta entre os interesses do monarca e a decadência das instituições públicas. Não é raro vermos nas charges de Agostini o imperador retratado como um velho distraído, com a cabeça nas nuvens e os olhos num telescópio enquanto roubalheiras campeavam a seu lado, ou dormindo no trono, com o jornal O Paíz esquecido ao colo.

A modernidade republicana paga um tributo às suas raízes. No Império, bancara a avestruz, para não se envolver na luta contra a escravidão, que poderia lhe custar o apoio dos fazendeiros republicanos escravistas. Agora, comprometida até a medula dos ossos com o poder oligárquico, revela-se incapaz de incorporar os principais valores gerados pelas sociedades então consideradas modernas: a igualdade e a democracia (Lemos, 2001, p. 31).

Robert Scholes (1975, p. 5) recorda que a literatura se separaria em mimesis e poiesis, ou cognição e sublimação, sendo que o elemento identificador das partes seria a representação temporal. Se o tema refletir o tempo presente, uma construção do real perceptível pelos sentidos, será mimesis/cognição. Porém, se não estabelecer uma relação clara com o “hoje”, se buscar algum tipo de “escapismo” ela será poiesis/sublimação. A ficção científica, por lidar quase sempre com projeções do futuro, seria poiesis.

Já a charge política, por tratar de um momento específico situado no presente, seria mimesis. O Cândido, de Voltaire, e o Gulliver, de Swift, são sátiras voltadas a seus respectivos tempos e especificam seus alvos, logo não seriam escapistas. A ficção científica de Júlio Verne raras vezes assume um viés de crítica do tempo presente (uma exceção seria Vinte mil léguas submarinas), optando pela extrapolação pura, pelo foco no “e se”, com forte intenção de embasar esses exercícios com plausibilidade. Nas charges que apresentam elementos de ficção científica há pouco de científico além de um verniz superficial, pois a intenção é sempre o momento presente. Auerbach postula que a utilização do humor já seria um limite para a representação do realismo, uma “limitação da consciência histórica” (2007, p. 29), então, a sátira, a crítica de costumes, a importância social das charges seria reduzida a mera anedota.

Um chargista, para atingir objetivos e significados mais complexos – inseridos no conceito de disjunção humorística, segundo Violette Morin –, precisaria utilizar instrumentos conhecidos, signos mais simples.

“ (…) A charge ofende, atiça ou revoluciona não apenas por generalizar imagens, mas por utilizar tais estereótipos como ponte para um sentido mais amplo, emocionando o público e, em consequência, sensibilizando – para o bem ou para o mal – algumas instituições públicas” (Aragão, 2006, p. 59).

Max Yantok (1881[?]-1964) e as viagens de Kaximbown

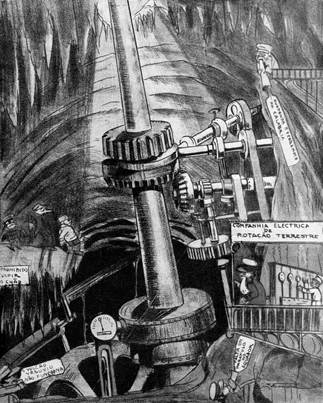

Max Yantok começou a carreira como ilustrador em O Tico-Tico e desenvolveu alguns plots inspirados em temas desenvolvidos por escritores de ficção científica, tais como os de seu amigo Júlio Verne e H. G. Wells. De acordo com Lima, a série de Yantok, iniciada por volta de 1910 no Tico-Tico, chama-se As Aventuras de Kachimbown, Pipoca, Pistolão e Sábado em Fantasiópolis, na Pandegolândia, na G’astronomia, no Pólo Norte ou no fundo do mar. Durou quatro décadas e, apesar de claramente baseada no sucesso das Viagens extraordinárias de Verne, foi especialmente no episódio do Pólo Norte, que a influência dos autores citados tornou-se clara. A descrição do Eixo da Terra, máquina subterrânea responsável pela rotação do planeta, e mantida pela “Companhia Elétrica da Rotação Terrestre” (Figura 2), apesar da superficialidade nas descrições científicas e da diferença de veículos – história em quadrinhos e romance –, remete a algumas passagens de Verne. Reproduzimos o trecho de Yantok e, em seguida, um extrato de Vinte mil léguas submarinas.

“De repente Kaximbown chegou à beira de um abismo, e ficou cheio de surpresa. Viu um enorme eixo movido a eletricidade, com tantos maquinismos e geografia, apesar disso, ele logo disse que se tratava do Eixo da Terra, que ele julgava fosse imaginário” (Yantok apud Lima, 1963, p. 1.261).

Acompanhei o Capitão Nemo pelos bailéus e cheguei ao centro da embarcação, onde havia uma espécie de poço aberto entre dois tapamentos impermeáveis. Uma escada de ferro, engatada nas paredes, levava à extremidade superior. (…) Essa sala das máquinas, muito bem iluminada, não media menos de vinte metros de comprimento e era naturalmente dividida em duas partes: na primeira estavam os elementos que produziam a eletricidade; na segunda o mecanismo que transmitia o movimento à hélice (Verne, 1869, p. 112 e 114).

Arriscamos que, além de Verne e Wells, pelo tom irônico e crítico à sociedade da época, a influência de Jonathan Swift no texto de Yantok parece-nos evidente. Longe de buscar a acuidade científica, Yantok estruturava suas aventuras sobre a mais desabrida fantasia, sempre com um pequeno enfoque satírico e contemporâneo, mas, como visava o público infantil, as críticas não eram tão ferinas. As viagens interplanetárias de Kaximbown em G’astronomia revelavam não as propriedades reais dos astros, mas mostravam Marte em forma de tomate, Saturno e a lua como queijos ou Vênus como uma bolacha, e as HQs sobre a vida dos micróbios eram crônicas da alta sociedade, com microorganismos frequentando saraus e “desvendando segredos de alcova de bactérias e protozoários”, publicadas na revista Dom Quixote. Apesar disso, o autor introduzia informações sobre astronomia, zoologia, física e náutica. Assim, o forte da ficção científica de Yantok são seus desenhos de engrenagens e mecanismos, que remetem às ilustrações de George Roux para as primeiras edições de Julio Verne. Outro exemplo de casamento entre mimesis, na construção satírica das narrativas, e poiesis, no escapismo infanto-juvenil.

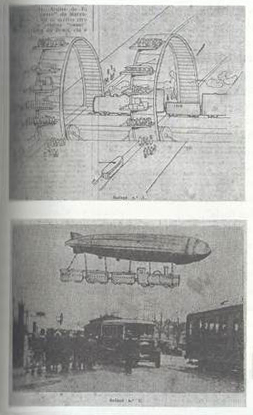

Outro humorista que lançou mão da iconografia tecnológica para criticar o ambiente sociopolítico da década de 1930 foi Alexandre Ribeiro Marcondes Machado, o Juó Bananére. Satirista de grande sucesso desde 1911, Bananére foi considerado um precursor do Modernismo no Brasil (Bananére, 2001, p. 22). Em 1933, no Diário de Abax’o Piques, Bananére apropriou-se de um imaginário visual próximo da ficção científica e propôs trens acoplados a zeppelins e sistemas de embarque automatizados, com desenhos minuciosos que antecipavam os infográficos de hoje, como alternativas para fugir do pedágio cobrado pela Light (Saliba, 2002, p. 244). Quadrinhos e charges do início do século 20 passavam mais próximo da sátira que da narrativa de ficção científica, mas isso não foi empecilho para exercícios de antecipação científica, sempre visando à crítica social. Por conta dessa preferência e valorização crítica de uma narrativa focada no “hoje”, o florescer de uma ficção científica com texto e arte bem trabalhados teve de esperar até a década de 1960, quando surgiram as HQs de Flávio Colin, Nico Rosso, Mozart Couto e Shimamoto, que inseriam elementos de ficção científica em argumentos de horror ou produziam séries parecidas com aquelas publicadas pela revista francesa Metal Hurlant. Paralelas, de Couto, é um exemplo: foi influenciada pelos experimentos de quadrinistas franceses como Moebius, Bilal e Druillet. Antes, nos anos 1930 e 40, houve projetos pontuais voltados à aventura e com vago sabor de ficção científica nas páginas do Suplemento Juvenil, como As aventuras de Roberto Sorocaba, de Monteiro Filho, e O enigma das pedras vermelhas, de Fernando Dias da Silva, que também usavam trabalhos estrangeiros como base, no caso os americanos Milton Canniff e Alex Raymond (Cirne, 1990, p. 37), mas não sedimentaram a ficção científica nos quadrinhos brasileiros. Hoje, porém, trabalhos de Edgar Franco, Patati, Allan Alex, Manoel Magalhães e, com destaque, Luiz Gê e Laerte Coutinho parecem apontar para uma sedimentação do gênero no Brasil, com quadrinhos que se assumem como obras de ficção científica sem apelar para a sátira, clichês do cinema ou dos comics norte-americanos.

O território insustentável de Luiz Gê (1953-) e Laerte Coutinho (1951-)

Luiz Geraldo Ferreira Martins e Laerte Coutinho, mais conhecidos como Luiz Gê e Laerte, são dois expoentes de uma geração de quadrinistas que despontaram nas décadas de 1970 e 80, nas páginas de revistas underground como Balão, Circo e Chiclete com Banana, cujo repertório inclui o imaginário da ficção científica cinematográfica dentre vários elementos de cultura pop e erudita, literatura e música.

Duas obras merecem destaque: A insustentável leveza do ser, de Laerte, publicada no terceiro número da revista Circo, em 1987, e Perdidos no espaço, de Luiz Gê, parte do álbum Território de Bravos, de 1993. A primeira, uma história em seis páginas, se apropria do tema de um dos autores mais referendados da chamada New Wave of Science Fiction, Philip K. Dick, e narra a história de um rapaz que descobre que nada em seu mundo é real, nem o próprio mundo. Numa sucessão de reviravoltas amarradas por uma narrativa segura e traço forte, cartunesco, Laerte despe as camadas da vida de Renato, o protagonista, revelando os pais que são atores travestidos, a irmã garota de programa, a epiderme sintética sobre pele branca 1998, Truman Show, de Peter Weir, Renato descobre a natureza da realidade.

Cirne aponta essa história de Laerte como “uma estória que já nasceu antológica em sua crueza contra os valores da classe mérdia branquicela” (sic) (1990, p. 82). Ou seja, no caso de A insustentável leveza do ser, os elementos de ficção científica são indispensáveis para a compreensão e a força da narrativa, emprestando maturidade à trama.

Perdidos no Espaço relata as desventuras da tripulação de um veículo minúsculo em forma de artrópode que explora os cômodos de um apartamento como se esse fosse um território alienígena. Assim como o título da história de Laerte faz referência ao romance de Milan Kundera, Luiz Gê cita o bem-sucedido seriado de Irwin Allen, produzido de 1965 a 1968, mas a estrutura narrativa traça paralelos a outros seriados de grande popularidade, Land of Giants (1968-1970) e Star Trek (1966-1969). Aqui é o contraste entre as imagens expressionistas em preto, branco e retícula aplicada e o diálogo melodramático que desperta a estranheza, o sense of wonder desta peça de ficção científica hard. É interessante notar que os aspectos hard, ou seja, de acuidade científica, não estão no texto, mas nos desenhos de Gê, que constroem e embasam uma realidade crível, porém fantástica, muitas vezes recriando os ângulos de câmera em grande angular do seriado Land of Giants, e, em menor grau, da série em quadrinhos Little Nemo in Slumberland, de Winsor McCay. O diálogo pode ser interpretado como uma versão histérica de algumas passagens dos roteiros de Star Trek, no qual a tripulação tenta conter um tenente em pânico enquanto o comandante lida com as pressões do trabalho e as dificuldades do ambiente hostil. O fato de não vermos os tripulantes ou o rosto do homem que habita o apartamento cria um distanciamento que reitera a impressão de solidão e estranheza alienígena. Sem os desenhos, os diálogos seriam uma coleção de clichês. Sem os diálogos, os desenhos não passariam de um exercício técnico.

Ao tornar hostil um ambiente residencial contemporâneo por intermédio da alteração das proporções dos cenários e dos pontos de vista do leitor, Gê recria a sensação de horror de obras de Richard Matheson – The incredible Shrinking Man (1956) –, H. G. Wells – Food of the gods (1904) – e até do autor brasileiro Monteiro Lobato – A chave do tamanho (1942), mas, diferentemente desses autores, a opção por um desenho com arte final limpa, distante dos trabalhos dos ilustradores que trabalharam com Wells, Lobato e Matheson, como Alvin Correa, André LeBlanc e Steve Niles, traz uma originalidade que distancia Perdidos no espaço do pesadelo gótico geralmente associado a tais narrativas. Gê faz uma crítica da sociedade onde vive, inserindo de maneira diferenciada a nave microscópica no contexto icônico que Ginway chama de “The Icon of the Spaceship”: “Since the ship reflects the society from which it originates, its crew is often a mock family, or a reflection of domesticity and the home and, as I view it, a microcosm of the traditional Brazilian male-female relations” (Ginway, 2004, p. 70).

A nave em Perdidos no Espaço, diferente dos modelos de correção norte-americanos que apareciam nas séries televisivas nas quais Gê busca referência, refletiria a condição de uma família disfuncional, com o comandante/pai em crise de autoridade e o tenente/mãe tentando um motim. Dessa maneira, tanto a história de Luiz Gê quanto a de Laerte poderiam ser encaradas como análises críticas das instituições familiares, percepções diferenciadas da realidade e sátiras sociais construídas com o auxílio de uma linguagem de ficção científica. Pode-se dizer que, se retirássemos os elementos de ficção científica de seus enredos, comprometeríamos seu entendimento e fruição.

O território que esses artistas cartografam em seus quadrinhos é tão brasileiro em essência quanto aquele que Angelo Agostini e Max Yantok retratavam, mas com uma percepção globalizada que eleva a produção a um patamar quase poético, resultando em ficção científica de alta qualidade. Para eles, a ficção científica é mais um meio de contar histórias sobre uma realidade burguesa, que ganha expressividade e força poética pois, como sugere Jameson (2004, p. 288), representaria o sentido de construção de história da classe média, uma busca pelo passado e por vários futuros. Os quadrinhos de Luiz Gê, Laerte e outros, porém, ocupariam em termos ideológicos um espaço intermediário entre a cultura de massa e a das minorias, e talvez por isso seja insustentável comercialmente, partindo do pressuposto que não se admite completamente imerso em um ou em outro, sofrendo preconceitos de ambos. Hoje, finalmente, talvez sejam mimesis e poiesis.

Considerações finais: o futuro é sempre

A junção de duas formas de expressão vítimas de preconceito como a ficção científica e as histórias em quadrinhos é, no mínimo, um desabafo que pode ser interpretado como a vontade de afirmar “sei que não gostam do que falo, mas grito mesmo assim”. São raros os quadrinistas que, no Brasil, podem dizer com orgulho que sobrevivem de seus trabalhos, mas ao menos existem premiações nacionais, como o HQ Mix e o Prêmio Angelo Agostini. Infelizmente, a produção local de ficção científica sequer é reconhecida pelo público, resumindo-se a simples tempero em obras que não se comprometem com o gênero. Se isso pode ser um entrave para a profissionalização dos autores dedicados à ficção científica, também dá uma liberdade experimental que não seria possível caso o mercado estivesse sedimentado.

Mas não é apenas nas livrarias que os quadrinhos de ficção científica têm prosperado. A internet tem se mostrado um terreno fértil para as mais diversas manifestações e, de acordo com o pesquisador Scott McCloud, essa pode se tornar a maior vertente das HQs, provocando uma revolução nos hábitos de consumo e fruição: “When I talk about digital delivery, I’m referring to comics that travel as pure information from producer to reader” (McCloud, 2000, p. 163). Nesses casos, forma e função atingem patamares inimagináveis, com custo baixo, atingindo um público maior. Há vários exemplos e podemos começar com a iniciativa hard de Gian Danton e Jean Okada, Exploradores do Desconhecido, em http://exploradoresdodesconhecido.wordpress.com, onde a intenção é fazer divulgação científica por intermédio da ficção científica. O traço de Okada remonta à estética das décadas de 1950 e 60, criando um efeito semelhante ao que Jameson chama de “pós-nostalgia” (2004, p. 293). Outro grande desdobramento é a parceria entre empresas de viés tecnológico com iniciativas de quadrinhos, como ocorre com a Oi, especializada em telefonia digital, no site http://quadrinhos.oi.com.br/hqs-online.html. Das cinco séries publicadas, três são a respeito de super-heróis com base na ficção científica e o fato de uma empresa estar por trás dos projetos é uma garantia de remuneração para os autores envolvidos. Outro expoente é Edgar Franco, autor que compõe pequenas histórias de ficção científica psicodélicas e art nouveau, também na linha de franceses como Duillet e Caza, em http://www.ritualart.net/ritual4b.htm.

Nos últimos dois anos, acompanhando a expansão do mercado nas livrarias e o fortalecimento de novas editoras especializadas, como Zarabatana, Aeroplano, Nemo, Barba Negra e diversas outras, surgiu um número maior de álbuns em quadrinhos dedicados à ficção científica. Destacaremos três dos lançamentos mais recentes, a saber, Astronauta Magnetar, de Danilo Beyruth, pela Panini Comics, em 2012, O Coronel, da dupla Valladão e Magalhães, lançado pela Nemo em 2013, e Tune 8, série independente de Rafael Albuquerque, inicialmente publicado on-line no site www.tune-8.com e depois em fascículos, pelo próprio autor devido às suas particularidades e características diferenciadas dentro do que vinha sendo produzido no Brasil até então.

A escolha desses três exemplos é motivada pelas transformações que as obras representam na maneira como se passou a produzir e consumir HQs no Brasil e, em consequência, como a ficção científica, pegando carona no bom momento comercial, tornou-se uma possibilidade narrativa mais acessível a um público maior e envolvido com as novas formas de divulgação e distribuição tornadas possíveis pelo advento e popularização da Internet.

Astronauta Magnetar, uma ficção científica hard tradicional, com forte influência dos textos de Arthur C. Clarke e que busca adequar a narrativa das HQs a uma leitura diferenciada do tempo vivido pelo protagonista, é na verdade um projeto potencialmente arriscado que acabou se revelando um sucesso editorial do mais famoso quadrinista brasileiro, Maurício de Sousa.

Em 7 de dezembro de 2011, um mês depois de seu lançamento, a Panini Comics divulgou que a primeira tiragem da versão em capa dura do álbum esgotou e ganharia reimpressão. A versão em capa dura, para livrarias, era mais cara (R$ 29,90), mas havia outra versão, mais acessível (R$ 19,90) em capa cartonada. Ainda assim, a edição em capa dura esgotou mais rápido. A Panini e a Maurício de Sousa Produções não divulgaram os números da tiragem inicial ou da reimpressão, mas o feito é digno de nota. Os motivos para tal sucesso derivam de uma série de decisões e projetos editoriais que, elencados em sequência, chamaram a atenção do público, criando uma grande expectativa em torno da primeira graphic novel de uma série que visava recriar os populares personagens infantis de Maurício de Sousa em cenários e situações diferentes.

A escolha do artista Danilo Beyruth, recentemente laureado pelo álbum Bando de Dois, para ilustrar a história do Astronauta perdido no espaço revelou-se acertada. Lançando mão de recursos diagramáticos e páginas com experimentos radicais, Beyruth emprestou maturidade e relevo psicológico a um personagem secundário, que nunca foi título principal de nenhuma revista. Leitor assumido de escritores da Golden Age e da New Wave da ficção científica norte americana, como Isaac Asimov, Arthur Clarke, Philip K. Dick e Frank Herbert, o ilustrador – que também é o roteirista do álbum – recheia as 74 páginas com imagens típicas desses autores, tais como estrelas que se apagam (possível referência a Os nove bilhões de nomes de Deus, conto de Clarke), o uniforme/escafandro do Astronauta (que remete a 2001, filme de Kubrick baseado em conto de Clarke), o protagonista solitário, paranóico no espaço (citação a diversos contos de Philip K. Dick, onde a realidade se confunde com a loucura e a paranoia toma conta de espaçonautas solitários) e a transcendência mística através da memória e da alucinação (marca de Duna, obra seminal de Herbert).

Como se pode perceber, trata-se, ao menos no que diz respeito aos detalhes da trama, de um roteiro mais complexo do que os tradicionalmente desenvolvidos para qualquer história da Maurício de Sousa Produções, cheio de termos e conceitos cientificistas, além de um certo didatismo quando elementos de astronomia, como o próprio Magnetar do título, vêm à tona. Tradicionalmente considerado um gênero “difícil” e de alcance limitado, o álbum foi distribuído em bancas de jornal, a um preço acessível, apostando na visibilidade e na exposição maciça. O público respondeu positivamente e a HQ tornou-se um raro exemplo de sucesso de comercial e de crítica, provando que, ao contrário do que se acreditava, em condições ideais é possível vender ficção científica no Brasil.

O caso de O Coronel é um pouco diferente, mas entrelaçado em diversos pontos com Magnetar. Originalmente concebido como uma HQ de cinco páginas para a 1ª Bienal de Quadrinhos do Rio de Janeiro, de 1992, a história do soldado colonizador de outro planeta dominado pela consciência da arma que carrega foi adequada para constar da antologia MSP50, um projeto comemorativo anterior da Maurício de Sousa Produções, que, no ano do cinquentenário do quadrinista-empresário, oferecia ao público cinquenta HQs desenvolvidas por um igual número de artistas reunidas em um álbum. Nessa segunda encarnação da história o astronauta genérico torna-se O Astronauta de Maurício de Sousa, ligeiramente alterado graficamente para fazer uma citação gráfica ao Tintin, personagem do belga Hergé. O cerne do conto gráfico, porém, que se manteve intacto na transposição, foi ampliado e ganhou contornos de fábula, tornando-se uma parábola sobre as relações entre pais e filhos.

É interessante perceber que, das três HQs selecionadas, duas tenham relação direta com o mesmo personagem, o que talvez represente uma identificação com tópicos realçados por Ginway e tratados neste artigo, mais especificamente a nave espacial e o mundo devastado.

Parece-nos então que, diante dessa nova vertente, os quadrinhos de ficção científica no Brasil tendem a uma maior visibilidade e a se estabelecerem como uma vertente expressiva. Se por um lado podem escorregar em eventuais reinvenções da roda ao ignorar o material produzido anteriormente, por outro trilham caminhos tecnológicos e econômicos jamais imaginados por seus antecessores, o que pode resultar em novas relações, novos temas e, principalmente, novos mundos.

*Octavio Aragão é doutor e mestre em Artes Visuais pela EBA-UFRJ, onde também se graduou em Comunicação Visual. Pós-graduado pelo PACC/UFRJ, é professor adjunto na ECO-UFRJ onde ministra as cadeiras de Jornalismo Gráfico 1 e 2 desde 2009, além de ser Coordenador de Intercâmbio. É autor dos livros A mão que cria (2006), Reis de todos os mundos possíveis (2013) e coautor de Imaginário brasileiro e zonas periféricas (2006).

Referências

Almanaque do Tico-Tico – Ed. Comemorativa. Rio de Janeiro: Instituto Antares, 2006.

ARAGÃO, O. A ótica sociopolítica da arte sequencial de Angelo Agostini em algumas das páginas de O Cabrião e da Revista Illustrada. Rio de Janeiro: EBA-UFRJ, 2002.

AGOSTINI, A. A colonização chineza (sic). In Revista Illustrada, nº 358, publicação de Angelo Agostini. Rio de Janeiro, 1883.

AUERBACH, E. Mimesis. São Paulo: Perspectiva, 2007.

BANANÉRE, J. La divina increnca. São Paulo: Editora 34, 2001.

CAGNIN, A. L. As histórias em quadrinhos de Angelo Agostini. In: Phenix – Revista da História dos Quadrinhos. São Paulo: CLUQ, 1996.

CIRNE, M. História e crítica dos quadrinhos brasileiros. Rio de Janeiro: Europa, 1990.

DUIN, S. & Richardson, M. Comics – between the panels. USA: Dark Horse Comics, 1998.

FONSECA, Joaquim da. Caricatura, a imagem gráfica do humor. Porto Alegre: Artes e Ofícios, 1999.

GÊ, L. Território de bravos. Rio de Janeiro: Editora 34, 1993.

GINWAY, M. E. Brazilian science-fiction, cultural myths and nationhood in the land of the future. USA: Associated University Presses, 2004.

HORAY, P. Rodolphe Töpffer. France: Pierre Huray Éditeur, 1975.

JAMESON, F. Pós-modernismo, a lógica cultural do capitalismo tardio. São Paulo: Ática, 2004.

LEMOS, R. Uma história do Brasil através da caricatura – 1840-2001. Rio de Janeiro: Bom Texto; Letras & Expressões, 2001.

LIMA, H. História da charge no Brasil. São Paulo: Livraria José Olympio, 1963.

McCLOUD, S. Reinventing comics. USA, 2000.

SALIBA. E. T. Raízes do riso, a representação humorística na história brasileira: da Belle É poque aos primeiros tempos do rádio. São Paulo: Companhia das Letras, 2002.

SCHOLES, R. Structural fabulation – an essay on the fiction of the future. USA: University of Notre Dame Press, 1975.

SWIFT, J. Gulliver’s Travels. USA: Rineheart & Company Inc., 1951.

VERNE, J. Vingt mille lieues sous les mers. France: Hachette Livre, 1997.