O flâneur/voyeur da urbe

Walter Benjamin, ao analisar a relação entre a obra de Baudelaire e a modernidade, cunha o conceito de Sociologia das grandes cidades para estabelecer essa simbiose entre um escritor que necessita estar em contato com a rua e a multidão e seu olhar de observador atento a tudo que o permeia: um flâneur, que depura em minúcias o ambiente que se dispõe a perscrutar, como se desse hábito de ver em detalhes os elementos que constituem uma urbe tirasse prazer e força motriz para narrar e integrar tais fatos em sua literatura, se perfazendo verdadeiramente em um voyeur da metrópole.

Benjamin ainda aprofunda essa relação entre o observar e o deleite resultante de tal ato visto que o gesto de olhar se sobrepõe a todos os outros sentidos do corpo humano, pois mesmo em uma grande cidade o som alto, estarrecedor, pode muitas vezes nos chegar primeiro e de forma mais impactante que a visão, sendo somente nessa percepção real do espaço e do contexto da urbe que pode ser devidamente decantado e compreendido.

A figura do flâneur, seja pela ótica de Benjamin e/ou pela de Baudelaire, atua e incide na cidade como um tipo de detetive que baseia sua investigação em apurar nos detalhes e na mínima essência tudo aquilo que a urbe pode lhe oferecer e transmitir, como um olhar “indolente” do artista sobre sua obra.

E tal detetive encontra-se na multidão, totalmente imerso e inserido na caótica paisagem urbana. O flâneur apresenta-se como o indivíduo que não se adequa a normas e padrões: ele é o personagem que persegue, um ser abandonado e quase invisível a seus semelhantes, que observa e acompanha indivíduos e elementos da cidade que o atraem, que chamam sua atenção e, de certa forma, lhe dão prazer.

Jérôme Dufilho, em sua análise do ensaio de Baudelaire O pintor da vida moderna, define assim a simbiose entre flâneur e a multidão:

O flâneur é passivo, olha e contempla, deixa entrar toda a luz da vida na memória: o espelho devolve a totalidade. Esse vidro liga-se ao do casamento com a vida, com a multidão, chegando até a fusão com elas. O flâneur é, ao mesmo tempo, a multidão que ele contempla e o desconhecido nessa multidão (Dufilho, 2010, p. 120).

Assim, podemos considerar flâneur a partir da ideia síntese de Benjamin, em que a multidão com seus infinitos transeuntes constituiria uma espécie de véu através do qual o flâneur vê e concebe a cidade.

Para pensarmos acerca da cidade, primeiramente podemos tomar emprestado o conceito de Beatriz Sarlo: “O passado biográfico destaca o que se perdeu (ou se ganhou) no presente da cidade moderna” (2010, p. 36). Ou seja, a cidade é aquele território sempre aberto a explorações em que os sons e os cheiros permeiam o espaço completamente, incluso todo o manancial que o olhar humano pode abarcar em tão rico cenário; um local em que as experiências corporais e intelectuais de cada indivíduo se fazem presentes, contudo também lugar aberto às menores e maiores transgressões que cada pessoa pode cometer. A cidade moderna seria aquela imensa caixa de Pandora, que aberta revela o passado biográfico da urbe, e juntamente toda a problemática decorrente de seu desenvolvimento, pobreza, violência, caos urbano etc.

A imagem do flâneur transfigurada para o nosso tempo presente na visão da crítica é aquela que no seu ato de flanar está sempre sendo observado por outro. Todos na contemporaneidade ao andarem pelas ruas de uma grande metrópole olham e são vistos, por mais invisíveis que pareçam ou queiram parecer, como um espectador imerso na cena urbana.

Pensando nessa cidade traduzida e concebida como uma cidade escrita ficcionalizada e apropriada pela literatura, temos que “a cidade é tempo presente, mesmo seu passado só pode ser vivido como presente. O que nela se conserva do passado fica encrustado no que ela mostra como pura atualidade” (Sarlo, 2014, p. 142).

Portanto, como bem destaca Beatriz Sarlo, não há cidade sem um discurso sobre a cidade, uma vez que tal cidade apenas existe baseada nos discursos, tanto quanto nos seus espaços físicos, concretos, tangíveis. Na cidade se sobrepõem a todas as camadas ali amalgamadas e inseridas ao longo do tempo, um gigantesco palimpsesto com escritas justapostas, em que para pensar no presente é necessário voltar ao passado, não apenas para compreender a cidade, mas também para poder senti-la, perscrutá-la e ter paixão por tal espaço.

Renato Cordeiro Gomes aponta que é através da memória que é condicionada a leitura da cidade e sua busca reconhecível de sentido mais nítido. Visto que tal cidade é construída mediante a possibilidade de diversas leituras e interpretações que cabem ao leitor:

[…] O texto é o relato sensível das formas de ver a cidade […]. Essa cidade torna-se um labirinto de ruas feito de textos, essa rede de significados móveis, que dificulta a sua legibilidade. O livro de registro da cidade é um labirinto: um texto que remete a outro, que por sua vez conduz a um terceiro, e assim sucessivamente (Gomes, 2008, p. 24).

Logo, essa leitura labiríntica da cidade que através de pistas, indícios deixados nos textos literários (que a têm por mote, objetivo e muitas vezes protagonistas) é o local por excelência de escritores que apresentam esse viés tão forte ligados às suas obras, como Rubem Fonseca e Sérgio Sant’Anna. Mediante sua leitura atenta pode-se extrair os contextos e os grupos sociais que ali se fazem tão presentes e enriquecem tanto a literatura dos dois, por isso grupos de minorias e marginalizados são tão exaltados e protagonizados em suas narrativas.

Pensando nas diferenças entre a cidade real, cercada de ruas e repleta de uma massa humana constante, e a cidade letrada, construída a partir do diálogo e do texto escrito, consideramos a classificação e diferença entre ambas exposta por Ángel Rama (2015, p. 46-7):

Enquanto a cidade letrada atua preferencialmente no campo de significações e inclusive as autonomiza em um sistema, a cidade real trabalha mais comodamente no campo das significantes e inclusive os afasta dos encadeamentos lógico-gramaticais.

Rama trabalha com estas distinções procurando separar de maneira mais lógica o que ele chama de “linguagem física” e “linguagem simbólica” que toda representação discursiva da cidade produz, como uma superposta a outra. A primeira é produzida na medida em que um visitante se perca na sua infinidade de labirintos e ruas, na sua multiplicidade e fragmentação. A segunda se dá na proporção em que se é capaz de ler toda a gama de significações e significados nesse texto, buscando reconstruir e estabelecer uma certa ordem.

E de tal modo através dos seus labirintos cercados por ruas da cidade letrada podemos alcançar “a cidade ideal”:

Há um labirinto de ruas que só a aventura pessoal pode penetrar e um labirinto dos signos que só a inteligência raciocinante pode decifrar, encontrando sua ordem. Isso é obra da cidade letrada. Só ela é capaz de conceber, como pura especulação, a cidade ideal, projetá-la antes de sua existência, conservá-la além de sua execução material, fazê-la sobreviver mesmo em luta com as modificações sensíveis que introduz incessantemente o homem comum (Rama, 2015, p. 47).

Portanto, a partir desses conceitos podemos inferir que um escritor ao tomar a cidade como mote e protagonista de sua narrativa (de maneira que esta passa a compartilhar suas experiências, sua vida, seu passado e sua memória), tal espaço, transcendendo sua mera identidade de lugar no qual as pessoas vivem e transitam, rico em leituras e significações, espelha ao ser transplantado e ficcionalizado em literatura. Na literatura, a cidade ideal transformada em cidade literária comunga todos os anseios, desejos e vontades de escritores que a fazem ambiente de experiências tão ricas, fortes e vívidas.

Beatriz Sarlo destaca que essa cidade escrita, literária, sempre será composta de simbolização, deslocamento, imagem e metonímia, visto que escrevê-la e representá-la, pertencem a uma figuração, uma alegoria transmitida via texto, palavras e imagens. Por outro lado, a cidade real nos afoga em construções, decadência e toda a sordidez encontrada em uma grande metrópole.[1]

Assim, a cidade escrita é montada a partir do recorte feito da cidade real. O escritor recorta dali o que lhe importa e a absorve em sua narrativa, podendo tal fragmento corresponder ou não a uma realidade palpável. Sem esse pequeno subterfúgio não seria possível utilizar a cidade como evocadora de um passado, de uma memória, e no nosso caso, de um passado autobiográfico e totalmente referencial: “(…)sem esse ponto de fuga, a perspectiva da cidade escrita é a do presente: registra-se o que é, esquecendo, bloqueando ou eludindo o que foi” (Sarlo, 2014, p. 141). Dito isso, a cidade de fato é o presente em que vivemos, mesmo remetendo ao passado, só pode ser transposta e decodificada mediante esse presente.

Logo, toda narrativa fundada em um passado autobiográfico sobre a cidade e suas múltiplas representações para quem a escreve passa necessariamente por uma atualização do presente. Os dois autores aqui analisados se valem desta estratégia, na medida em que contam sobre seu passado flanando pelas ruas das cidades de sua infância; já hoje, no presente, tais lugares estão diferentes, o que impacta suas obras.

2. Rubem Fonseca e o encanto do Rio

2.1 Leituras de uma cidade

Como reza a lenda perpetuada por décadas, Rubem Fonseca no início de sua carreira como escritor subia disfarçado nos morros da cidade para descobrir in loco tudo aquilo que ele se propunha a escrever; passava horas e horas flanando pelas ruas da cidade, sempre muito atento a todos elementos que a constituem, focando nos detalhes, nos grupos sociais, na miséria, na violência e no caos predominante. Então, a semelhança com Augusto, de “A arte de andar nas ruas do Rio de Janeiro”, e todos os seus gostos e particularidades provavelmente não seja mero detalhe estilístico do conto.

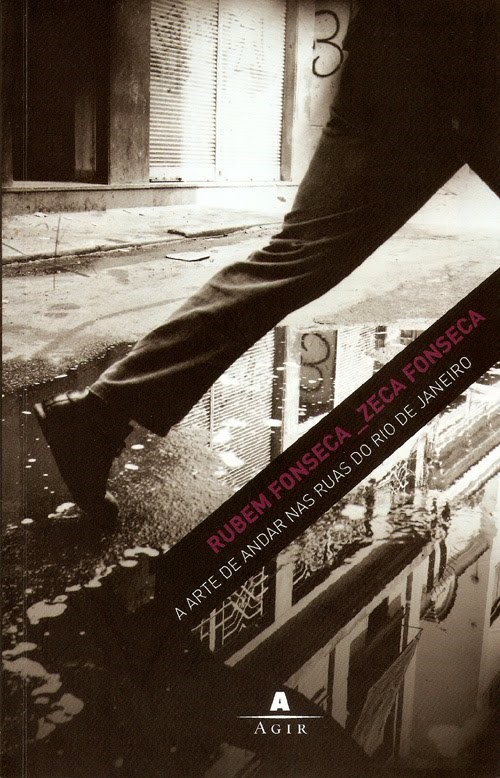

Pela capa da edição especial já nos deparamos com o que será o texto: Augusto, um andarilho com desejo de ser escritor. Depois de ganhar um prêmio da loteria, ele abandona o emprego enfadonho na companhia de águas e esgoto e do nome de batismo Epifânio, resolvendo se dedicar ao que ama: escrever sobre o Rio de Janeiro. Tornando-se de um andarilho (e também escritor), procurando através de suas andanças “solvitur ambulando” descobrir todos os meandros e segredos das ruas do centro da cidade. E a Cidade é a grande protagonista da narrativa.

Como afirma Renato Cordeiro Gomes (2008, p. 175) em sua análise sobre o texto:

Augusto, o andarilho-escritor, tem a intenção de resgatar [a violência da destruição da memória da cidade] através do livro que escreve. Anda para escrever e restaurar a cidade pela letra. Sua escrita combaterá uma perversão com outra. Busca uma arte de andar pelas ruas do centro, atividade insólita em tempos pós-modernos.

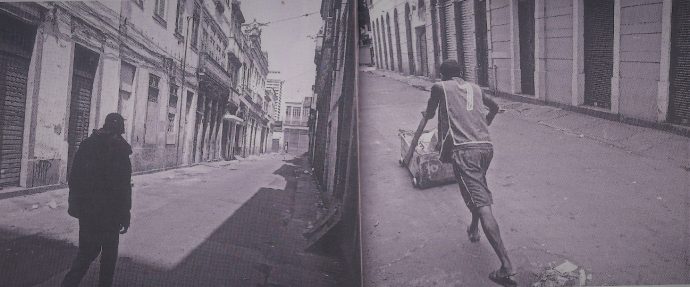

Como um verdadeiro flâneur da urbe, Augusto como um detetive procura essa comunhão entre os espaços das ruas com seu passado histórico, já perdido pelo avanço da destruição e transformação do espaço urbano. Como um voyeur, ele observa através do olhar todo o significado composto nesse espaço, lendo com toda atenção “fachadas, telhados, portas, janelas, cartazes pregados nas paredes, letreiros comerciais luminosos ou não, buracos nas calçadas, latas de lixo, bueiros, o chão que pisa, passarinhos bebendo água nas poças, veículos e principalmente pessoas” (Fonseca, 2009, p. 12).

O diálogo entre passado e presente se faz constante a todo momento. Augusto caminha pelas ruas saudosista do seu passado: marcas, lugares e imagens que foram destruídas pelo tempo, demolidas em prol de um progresso efêmero. Cinemas, prédios e construções históricas deram lugar a igrejas, farmácias, sapatarias etc. O passado biográfico da cidade, como vimos em Beatriz Sarlo, aqui se faz sentir como cicatrizes e traumas que ele carrega e procura recriar nas páginas de sua obra em construção.

Há menções a diversos marcos históricos da cidade, como o Teatro Municipal, o Real Gabinete Português de Leitura, ao Campo de Santana e aos antigos cinemas Ideal e Iris. Os lugares históricos que ainda existem estão marcados por novos tempos e camadas de leitura e de significado, como o flagra que Augusto dá nos grafiteiros que desenham nas paredes do Municipal.

Dois jovens escrevem com spray nas paredes do teatro, que acabou de ser pintado e exibe poucas obras de grafiteiro, NÓS OS SÁDICOS DO CACHAMBI TIRAMOS O CABASSO DO MUNICIPAL, GRAFITEROS UNIDOS JAMAIS SERÃO VENSIDOS; sob a frase, o logotipo-assinatura dos Sádicos, um pênis, que no princípio causara estranheza aos estudiosos da grafitologia mas que já se sabe ser de porco com uma glande humana. ‘Hei’, diz Augusto para um dos jovens, ‘cabaço é com cê-cedilha, vencidos não é com s, e falta um i nos grafiteiros.’ O jovem responde, ‘Tio, você entendeu que a gente quer dizer, não entendeu?, então foda-se com suas regrinhas de merda’ (Fonseca, 2009, p. 24-25).

Passagem sintomática no conto, em que ao presenciar os grafiteiros desenhando nas paredes recém pintadas do teatro, Augusto sente que o tempo e o respeito ao passado findaram. As grandes construções, marcos e sobretudo a memória histórica e sentimental de uma cidade passaram, servindo apenas como instrumento para que novas manifestações artísticas apareçam, como um grande palimpsesto em que todos que dali adiante passarem e grafitarem seu espaço se inscrevem, pertencendo àquele nicho e contexto. Reforçado pela correção ortográfica de Augusto, e insultado pelos jovens pelas suas adequações às normas, seja ela gramatical ou de respeito a um marco institucional de um grande passado. A cidade ali escrita e descrita vai se desgarrando aos poucos, se descolando e tendo uma nova ressignificação no presente.

É através da memória de uma cidade passada que Augusto vai tentar reconstruir um presente e uma escrita que consiga dar conta dessa inócua dicotomia entre o que foi e o que se transformou. Entre o que havia e o que agora se encerrou:

Lendo a cidade presente, concreta, ele tenta ler a cidade passada, através dos pontos que formam a linguagem de sua cartografia afetiva, por meio de um processo anacrônico – andar a pé. Como um detetive, procura vestígios, peças desaparecidas ou em via de “demolição”, de um imenso quebra-cabeça. Procura pela memória o que permanece no transitório (Gomes, 2008, p. 175).

Através dessa leitura que Augusto procura interagir com todos os grupos que povoam as ruas da cidade: moradores de rua, prostitutas, cafetões, malandros, marginais, pivetes, donos do jogo do bicho com seus viciados apostadores, camelôs, catadores etc. Veremos detalhadamente na sua relação com as prostitutas e os moradores de rua, dois grupos sociais recorrentes e de grande preponderância na literatura fonsequeana.

Augusto, além de andar dia e noite pelas ruas da cidade, também ensina as prostitutas a ler e a falar corretamente baseado em um método próprio, a partir da leitura de jornais e sem soletração, pagando uma pequena quantia em sua casa, um sobrado com uma claraboia quase centenária, que abriga juntamente uma chapelaria feminina, em vias de falência, alugada pelo personagem sem nome, identificado apenas como “velho”. E ele é elo vivo de Augusto com o passado, pois sempre que se encontram lhe narra estórias e acontecimentos de seu passado que se entrelaçam ao passado da cidade.

No momento em que o conto é narrado Augusto está ensinando a Kelly, sua vigésima oitava aluna. Sua relação com as prostitutas se torna complicada pois ele não quer manter relações sexuais com ela e isso sempre acarreta muitos problemas:

Kelly pega a pedra e joga com força para cima. A pedra bate na clarabóia e cai no chão. Kelly dá um pontapé na cadeira, amassa o jornal numa bola, que joga em cima de Augusto. Outras putas já tinham feito coisas ainda piores, elas têm ataques de nervos quando ficam muito tempo sozinhas com um cara e ele não quer deitar com elas; uma quis pegar Augusto à força e deu uma mordida na orelha dele arrancando a orelha inteira, que ela cuspiu na latrina e puxou a descarga (2009, p. 73).

Augusto, assim, além de não ter uma orelha, anda sempre de óculos escuros e exala um odor característico pois faz um tratamento para um problema na mácula da retina à base de vitamina E com selênio, o que induz um dos personagens da narrativa, o pastor Raimundo, a concebê-lo como o demônio e a segui-lo pelas ruas da cidade. Augusto, o flâneur, de perseguidor dos transeuntes pitorescos do espaço urbano passa a ser ele o perseguido, invertendo a lógica da categoria elaborada por Benjamin.

Sobre os moradores de rua, Rubem Fonseca situa o conto em um Rio de Janeiro na iminência de sediar a Eco-Rio 92, e por isso precisava expelir todos os marginalizados do centro da cidade. Dois diálogos do protagonista com dois personagens, Benevides e Zumbi do Jogo do Bola, que exercem o papel de liderança em pequenos grupos situam a problemática tão grave das metrópoles:

Presta atenção bacana, a cidade não é mais a mesma, tem gente demais, tem mendigo demais na cidade, apanhando papel, disputando o ponto com a gente, um montão vivendo debaixo da marquise, estamos sempre expulsando vagabundo de fora, tem até falso mendigo disputando o nosso papel com a gente.

[…]Queremos ser vistos, queremos que olhem a nossa feiúra, nossa sujeira, que sintam o nosso bodum em toda parte: que nos observem fazendo nossa comida, dormindo, fodendo, cagando nos lugares bonitos onde os bacanas passeiam ou moram. Dei ordem para os homens não fazerem a barba, para os homens, mulheres e crianças não tomarem banho nos chafarizes, nos chafarizes a gente mija e caga, temos que feder e enojar como um monte de lixo no meio da rua. E ninguém pede esmola. É preferível a gente roubar do que pedir esmola (Fonseca, 2009, p. 51, 56 e 72).

2.2 José e Augusto

Rubem Fonseca, ao escrever A arte de andar nas ruas do Rio de Janeiro, deixa evidências e pistas ao longo da narrativa que Augusto, apesar de todas as excentricidades, tem muito de si nos gostos, preferências, gestos e no modo como de demonstrar carinho, paixão e interação com a cidade.

A simbiose se torna muito mais nítida em duas passagens do conto em que Augusto rememora o seu passado e a sua infância. Na primeira, Augusto recorda seus oito anos de idade lembrando do pai e de sua loja no centro da cidade – o mesmo que vemos em José. Do mesmo modo, em outro trecho ele dá vida à casa dos avós e à memória da figura de seu avô, que tanto o fascinava e amedrontava com sua aparência e preferências. Rubem Fonseca opera de tal modo o relato que se torna impossível dissociar a narrativa de Augusto com o seu passado biográfico/autobiográfico:

Quando tinha oito anos, conseguiu uma lente que servia para examinar fibras de tecidos na loja do seu pai, essa mesma lente que usa neste momento. Deitado, naquele ano distante, olhou pela lente a lâmpada no teto da casa onde morava, que era também um sobrado ali no centro da cidade, e cuja fachada foi destruída para dar lugar a uma imensa placa luminosa de acrílico de uma loja de eletrodomésticos; no rés-do-chão seu pai tinha uma loja e conversava com as mulheres fumando seu cigarrinho fino, e ria, e as mulheres riam, seu pai era outro homem na loja, mais interessante, rindo para aquelas mulheres (Fonseca, 2009, p. 23).

O interessante dessa passagem sobre o pai é que a partir da lente que Augusto usa para aumentar as letras do livro que lê (e que o pai utilizava para examinar a qualidade dos tecidos em sua loja) é que tal objeto serve como catalizador para uma lembrança de sua infância, como vimos em detalhes no primeiro capítulo. Ao usar a lente para olhar a lâmpada no teto da sua casa atual a recordação não apenas do pai, mas também do sobrado em que ficava ali perto, onde na parte de baixo funcionava a loja da família; do mesmo modo que o velho aluga a parte de cima para Augusto e tem sua lojinha de chapéus na parte baixa do imóvel. Em sequência Augusto narra seus medos de uma noite da infância:

Augusto lembra-se daquela noite, em que ficou olhando para a lâmpada no teto e através da lente viu seres cheios de garras, patas, hastes ameaçadoras, e imaginou, assustado, o que poderia acontecer se uma coisa daquelas descesse do teto; os bichos ora apareciam, ora desapareciam, e o deixavam amedrontado e fascinado. Afinal descobriu, quando o dia amanhecia, que os bichos eram as suas pestanas; quando piscava, o monstro aparecia na lente, quando abria os olhos, o monstro sumia. Depois de observar, no sobrado com claraboia, os monstros na lâmpada do grande salão – ainda tem pestanas longas e ainda tem a lente de ver tecidos –, Augusto volta a escrever sobre a arte de andar nas ruas do Rio (Fonseca, 2009, p. 23-24).

As lembranças da lente, do pai, da casa em que morava e da atual se juntam em sua memória e a evocação do medo e do passado retornam à mente de Augusto e o fazem refletir sobre sua situação atual, sobre a escrita de um enorme e gigante palimpsesto de recortes como quebra-cabeças de sua vida e sua arte de andar nas ruas do Rio de Janeiro.

O segundo ponto que podemos destacar desse possível entrelaçamento entre José e Augusto no conto se dá na já mencionada longa passagem em que o protagonista rememora seus parentes:

Augusto tem um destino naquele dia, como aliás em todos os dias que sai de casa; ainda que pareça deambular, nunca anda exatamente ao léu. Para na rua do Teatro e olha para o sobrado onde sua avó morava, em cima do que agora é uma loja que vende incenso, velas, colares, charutos e outros materiais de macumba, mas que ainda outro dia era uma loja que vendia retalhos de tecidos baratos. Sempre que passa por ali lembra-se de uma parente – avó, o avô, três tias, um tio postiço, uma prima. Nesse dia, dedica suas lembranças ao avô, um homem cinzento de nariz grande, do qual costumava tirar melecas, que fazia pequenos autômatos, passarinhos que cantavam em poleiros dentro de gaiolas, um macaco pequeno que abria a boca e rosnava como um cão. Tenta se lembrar da morte do avô e não consegue, o que o deixa muito nervoso. Não que ele amasse o avô, o velho sempre demonstrou dar mais importância aos bonecos que construía do que aos netos, mas ele compreendia isso, achava razoável que o velho preferisse os bonecos e admirava o avô por ficar dia e noite às voltas com seus maquinismos, talvez nem mesmo dormisse para poder se dedicar àquela tarefa, por isso era tão cinzento. O avô era a pessoa que mais se aproximava da ideia de um feiticeiro de carne e osso e o assombrava e atraía, como podia ter esquecido das circunstâncias da sua morte? Morrera de repente? Fora assassinado pela avó? Fora enterrado? Cremado? Ou simplesmente desaparecera? (Fonseca, 2009, p. 33)

O que primeiramente chama a atenção na citação acima é a reincidência da casa, como um ambiente repleto de memórias e recordações de uma infância, assim como fora no caso da loja do pai. O local no presente perdeu sua identidade original, pois ao longo do tempo foi transformado em diversos estabelecimentos comerciais e de variados tipos. A casa da avó obviamente já não é mais a mesma, porém Augusto toda vez que passa por aquela parte da cidade recorda-se de algum parente que ali conviveu por um período, tios, prima e, claro, os avôs. De todos esses fantasmas do passado, o que Augusto faz questão de frisar que mais o encanta, fascina e ao mesmo tempo o amedronta é a figura do avô, que permeia nesse dia suas lembranças.

O avô que passava os dias trancado com uma aparência macilenta pela falta de sol ao ar livre e que produzia pequenos autômatos – o que nos remete a um conto clássico de Hoffman, “O homem de areia[3]”, e aos que aparecem em algumas obras de Rubem Fonseca, cujo maior exemplo desse fascínio que o autor demonstra pelos ventríloquos se dá justamente na passagem de A arte de andar nas ruas do Rio de Janeiro, em que Augusto presencia a cena de um homem sentado com seu cão conversando, e ao se despedir ouve o seguinte pedido: “Não vá ainda, diz o cachorro, o homem é um ventríloquo, quer fazer-me de bobo, pensa Augusto, é melhor que o homem seja um ventríloquo, cães não falam e se esse fala, ou se ele ouviu o cão falar, isso pode se tornar um motivo de preocupação” (Fonseca, 2009, p. 40).

E por fim, o protagonista não consegue se lembrar da morte do avô, o que o abala sensivelmente. Como o próprio afirma não sentir amor pelo avô, contudo pelos sentimentos contraditórios que despertava no então menino o marcou profundamente, um homem que preferia se dedicar às suas paixões, sozinho, isolado e que como um “feiticeiro” o atraía.

3. Sérgio Sant’anna e o deslumbre da paisagem

Lançado originalmente em 1977, Simulacros apresenta a estória de JP (Jovem promissor) aspirante a escritor, Vedetinha, Velho Canastrão e Prima Dona. Personagens-simulacros ficcionais sem nomes próprios, sob o jugo do dr. Philip Harold Davis (dr. PhD) que flanam, agem, interagem em diversas situações das mais esdrúxulas pelas ruas de Belo Horizonte.

Sobre as inusitadas peripécias elaboradas pelo dr. podemos destacar algumas que dão o tom experimental de comportamento social que pretendia o médico em relação ao grupo. Vestido de padre, JP tem a missão de ir de um ponto a outro do centro da cidade de mãos dadas com Vedetinha trajando uma colante calça roxa. No trajeto eles ouvem todo dia queixas e gracejos dos transeuntes, são perseguidos, e somos inseridos no contexto de toda grande cidade, com muitos marginalizados e pobreza pelas ruas, sendo acompanhado de perto pelo Dr. PhD.

Em outra cena o dr. PhD deseja que os personagens façam no Parque Municipal a representação de Chapeuzinho Vermelho. Primeiramente Vedetinha vestida a caráter é atacada por uma horda de mendigos famintos. Com medo e acuada foge em disparada deixando a cesta repleta de doces para trás para ser disputada a murros e dentadas por grupos e famílias de desabrigados. Em seguida é atacada por um tarado vampiro saindo das moitas e salva pelo Velho Canastrão vestido de lobo, que salta de uma árvore sobre o meliante, que foge completamente assustado e gritando por socorro. Na descrição feita do Parque Municipal à noite temos desde os indivíduos que atacaram Vedetinha até casais que se espreitam pelos cantos escuros, rufiões incautos esperando para darem o bote dentre outros. O contexto social dos grupos marginalizados é sobressaltado e entram em foco na narrativa.

O que primeiramente podemos observar e destacar é todo o esmero com que o autor burila o texto, o tratamento que aplica nesse contexto em que escreve e apresenta as palavras:

A literatura não traz a realidade para o texto, ela é encenação, apropriação de imagens e, nesse sentido, é, também, um exercício de poder, como qualquer outro. Na ficção de Sérgio Sant’Anna, o maior domínio da linguagem delimita um campo de poder. A palavra é uma moeda, cujo valor é definido pelo lugar social daquele que fala. Quem dispõe da autoridade do discurso tem a posse de um instrumento de dominação e não de libertação.

[…]Fugindo aos padrões tradicionais da literatura realista, a ficção do autor volta-se para a própria linguagem como palco onde se encenam as lutas pelo poder. […]. Sem qualquer transcendência, a literatura se reconhece jogo – encena suas próprias artimanhas. Céticos em relação à possibilidade de ir além dos limites da linguagem, os escritores no universo ficcional de Sant’Anna […] contemplam, de cima, a cidade, que, assim, não ameaça nem estimula a ilusão de que se poderia decifrar seus enigmas. Vistas à distância, suas luzes não ofuscam as “luzes” da razão que ordena a narrativa (Figueiredo, 2010 p. 240-241 e 251).

Como uma grande peça sendo montada ao ar livre Simulacros se insere na tentativa do autor primeiramente de dominar a palavra, o texto, a narrativa e o contexto. Tanto é que não sabemos até o final de quem é a voz que narra o romance, ficando uma ambiguidade sem resposta. A linguagem do autor procura explorar e trazer para a cena narrativa falando sobre si mesma e questionando-a, como bem aponta Luis Alberto Brandão Santos (2000). Tomando a cidade por palco, os personagens são deslocados pela vontade de um ser que os controla e domina, fazendo suas vontades e como marionetes obrigados a contracenarem.

É através da linguagem, do jogo narrativo estabelecido pelo autor que teremos o primeiro vislumbre do voyeur no romance, que apresenta assim como todos os elementos que compõem essa obra uma certa ambiguidade. Temos uma cena qualquer observada e nela se desenvolve uma determinada ação, porém tal cena sempre irá se desdobrar em outra e outra. A sequência narrativa apresenta-se de maneira frenética onde o leitor é inserido e lançado em pequenos fragmentos da estória e, ao mesmo tempo, já é conduzido para outro extremo da narração.

Portanto, o voyeur em Simulacros combina esse espelhamento com o leitor e outros personagens da narrativa que se desdobram em ações tendo o painel social da cidade por fundo. A cidade ali narrada é real, existe de fato, com pontos, marcos e referências indicadas pelo autor e por esses personagens que flanam e interagem com esse meio, como verdadeiros flâneur-voyeur da urbe.

JP em determinado momento ganha de presente do Dr. PhD um caderninho, como projeto e sonho de tornar-se um escritor, no qual deve escrever sempre uma narrativa objetiva, e desde esse momento ele passa a anotar tudo o que vê e sente pelas ruas da cidade. Nos moldes de Augusto, passa a seguir o Velho Canastrão em uma passagem se dedicando a anotar cada passo que realiza, sem esquecer do gestual e do corporal do homem. Em seguida tinha por tarefa elaborar um relatório que deveria ser apresentado satisfatoriamente ao doutor. O interessante desse contexto é que JP como um detetive da urbe precisa realizar tarefas que envolvam o olhar apurando os elementos da paisagem e ordená-los em uma narrativa coerente, direta e que dê conta de todos esses pontos. E arremete:

O fato é que todas as imagens – refletidas ou não em espelhos – são imediatamente formadas ou deformadas por aqueles que fixam com os olhos. Assim poderíamos concluir que todas as coisas não passam de imaginação. No caso das pessoas, esta imaginação as transformaria em personagens (Sant’Anna 1992, p. 57).

Ao ser incumbido de narrar a crônica familiar em que vive JP projeta em sua narrativa imagens daquilo que observa, pois ao não possuírem sequer nomes verdadeiros, as pessoas devem ser relatadas como imagens, simulacros em ação, ficcionalizando a realidade em prol da livre imaginação.

A guinada da estória começa a partir do casamento de JP e Vedetinha seguida logo após pela intensificação da experiência do doutor. É proposto que os habitantes da casa vivam em uma comunidade meio hippie, em que os corpos e as almas seriam então partilhados. E isso aumenta os ciúmes já exacerbados do Jovem Promissor, pois nota os olhares de cobiça do doutor a sua esposa, apesar dele já ter compartilhado a cama com Prima Dona. Tudo minuciosamente quantificado, relatado e observado in loco pelo grande cientista.

A seguir se dá o suposto suicídio do Velho Canastrão, o que acarreta o desenrolar dos fatos ao final apoteótico. Considerando o Dr. o demônio, Prima Dona convence Jovem Promissor a assassiná-lo. Este, por sua parte, levado principalmente pelos ciúmes e pela crítica severa que recebera sobre a qualidade pífia de sua obra, aceita a empreitada e induz Vedetinha, agora grávida, a fazer parte da trama macabra.

Simulacros, um romance de formação, nos apresenta a trajetória de um jovem até ficar pronto para tornar-se escritor, o que só ocorrerá depois de encenar o ritual de matança do pai. Percebe, entretanto, que, para legitimar a sua posição de autor, não basta simplesmente ocupar o lugar do pai e, movendo-se num esquema de valores semelhantes, acabar por repeti-lo. Descobre, finalmente, que é necessário rejeitar a história como processo generativo, rejeitar a estrutura paternal, em que o passado é um ancestral procriador, para afirmar a liberdade de escolher seus próprios modelos (Figueiredo, 2010, p. 239).

Ao matar o doutor, JP se livra do peso que o oprimia. Consegue finalmente dar forma e vazão à sua criatividade e ao espírito livre. Faz de sua narrativa de crônica familiar um texto, sem a chancela, reparos ou correções daquele que o incumbira de tal tarefa, “mata o pai” para celebrar a vida.

Ao final do relato, JP se encarrega de sustentar a casa e a esposa grávida arranjando um emprego público de carimbador através do tio deputado. Aos moldes de Epifânio (Augusto), trabalha em uma repartição pública pelas manhãs e tardes e à noite se entrega a sua grande alegria: a escrita de seu livro. Curiosamente, com o tempo, essa paixão se arrefece, primeiramente pelo carro comprado – sonho de consumo da classe média e que ocupava toda a família nas horas vagas e fins de semanas – e as saudades que sentia do doutor, porque sem ele sua vida não tinha emoção, não havia fatos novos e interessantes todos os dias, não tinha mais ninguém para dizer o que escrever e para finalmente o conduzir nos caminhos de uma boa narrativa, realista de fato.

Podemos pensar a obra como um grande palimpsesto, em que sua escrita se dá em camadas e nuances com alternância constante das vozes narrativas, fazendo com que ela a todo momento volte para si mesma, discutindo e refletindo sobre o próprio fazer literário e artístico de um escritor. Personagens que ganham vida e pessoas que se ficcionalizam.

A ambiguidade permeia todo o romance até o ponto final, onde não sabemos se de fato a criança é de JP ou do falecido doutor. E de maneira machadiana, ao vislumbrar o menino, JP reconhece nele além dos cabelos loiros e dos olhos azuis do doutor, a risada e o sorriso sem iguais. E como Bentinho com Capitu, JP abandona a mulher e o filho e resolve ganhar o mundo.

Tomando esses dados, podemos começar a pensar na cidade para Sérgio Sant’Anna. Refletindo a partir de duas páginas de Simulacros, em um tom extremamente pessoal e confessional, relata o que seria em caráter íntimo tal categoria e que podemos sintetizar sua descrição em todas as obras anteriores e posteriores do autor em que ela aparece como protagonista:

A cidade era o fracasso coletivo: suas ruas centrais sujas e mal cheirosas, os homens tristes e magros que as ocupavam. Os morros e declives habitados por gente miserável. O lixo, por toda parte, o descuido, relaxamento. A sujeira e o pó a transformarem-se num lamaçal, quando caíam, no verão as chuvas torrenciais. O pequeno rio, como um esgoto, a abrigar detritos. Os mosquitos, as baratas e os ratos. As moscas, infestando tudo, pousando nos alimentos a deteriorarem-se nos botequins, atormentando nos dias de calor. Os cães sem dono, famintos. As putas magras a espreitarem nos vãos das portas. As crianças abandonadas a dormirem junto às paredes dos edifícios; a engraxarem sapatos e exigirem esmolas; elas as crianças, que um dia se transformariam em assaltantes. No entanto, eles todos, os habitantes da cidade, deveriam perguntar-se por que eram ainda tão pouco os assaltantes, os ladrões e os assassinos; por que não ocupavam ainda todo o território da cidade? Consumindo de uma só vez, num impulso de justiça e crueldade, todos os seus insuficientes frutos. A cidade: chupá-la, esgotá-la, destruí-la. Assim se poderia recomeçar. Estabelecer novas fundações a partir do zero. A ânsia de recomeçar. Do princípio. Em novos termos. Porque a cidade era nossa falha lamentável. Nossa carência e podridão. A cidade era uma ferida (Sant’Anna, 1992, p. 65-67).

Podemos retirar vários e importantíssimos elementos deste longo trecho do autor de exaltação e paixão pela cidade, que bem poderia ter sido escrito por Rubem Fonseca e protagonizado por um Augusto procurando a perfeita comunhão com a urbe.

Ao classificar a cidade como um fracasso coletivo Sérgio Sant’Anna parte do seu olhar sobre o meio em que está inserido e interage com ele. Toda a sordidez e mesquinharia que compõem os grandes centros são relatadas em detalhes. Os homens que aí habitam e convivem sendo obrigados a viverem em meio ao caos, à violência, ao lixo e ao descuido do poder público. Os morros como depósitos de gente pobre que vive à mercê das chuvas de verão e dos frequentes alagamentos e deslizamentos de terra. Convivendo com ratos e baratas, esgotos a céu aberto e em meio à imundície.

É neste contexto urbano e social que está imersa a prosa do autor, repleto de referências às prostitutas, miseráveis, crianças abandonadas, pequenos meliantes e aos trombadinhas que povoam as ruas e dormem sob as marquises e relento, agiotas, gigolôs. Por isso o autor caracteriza nossa grande cidade como uma ferida. Porque ela deixa claro, escancaradas todas as mazelas e disparidades sociais que enfrentamos vendo na prática diariamente. A cidade esgota, suga e destrói a todos que nela vivem e sobrevivem. Por isso ela é uma falha lamentável.

Porém tal cidade não apenas comporta os extremos, os mais privilegiados e a imensa minoria carente: ela também tem em seu cerne a classe que está no meio: os intermediários que necessitam de empregos comuns e enfadonhos para sobreviverem no cotidiano. Os que moram em pequenos apartamentos lutando para ter o dinheiro do aluguel todo fim de mês, que reproduzem exaustivamente uma rotina diária e regrada, não podendo se dar a muitos luxos, confortos, lazer e entretenimentos, que em um momento de necessidade precisam também enfrentar hospitais públicos superlotados e em condições degradantes. Que usam o transporte público demorando horas por dia para se locomoverem de casa ao trabalho e vice-versa; e contam os dias para se aposentarem e passarem a velhice sentados no sofá em frente a uma televisão.

Reivindicando o direito “à cidade”, a ficção de Sant’Anna propõe um duplo deslocamento: muda o objeto da ficção (o universo a ser retratado é um universo estritamente urbano) e muda a linguagem dessa ficção (a mudança de objeto exige a busca de novas formas de narrar).

[…] Buscar a realidade como objeto para a ficção significa construir a ficção como um objeto produzido por essa realidade. Assim, a uma realidade urbana, corresponde uma ficção urbana. A vivência vertiginosa nas grandes cidades, correspondem vertigens narrativas. Incorpora-se ao olho do texto, a visão caleidoscópica da vida. Se a realidade, nos tempos atuais, progressivamente se ficcionaliza, através do poder de penetração cada vez mais intenso dos meios de comunicação de massa, a ficção de Sant’Anna se “realiza”, reafirmando seu desejo de incorporar a realidade. A incorporação da realidade acarreta, desse modo, uma progressiva afirmação da ficcionalidade (Santos, 2000, p. 86-87).

Ao incorporar a cidade como mote e protagonista de sua narrativa, Sérgio Sant’Anna desloca o texto em direção ao cotidiano. Consegue dar vida a personagens completamente imersos no caos. Uma ficção caleidoscópica que sempre procura entender e satisfazer a si própria sem se descolar totalmente do real. Toma o real como princípio e a partir dele perpassa todos os meandros da narrativa, fazendo a cidade pulsar e ganhar vida em suas linhas.

Na longa citação de Simulacros, o autor finaliza comentando aqueles que não se enquadram em nenhuma dessas categorias sociais pré-estabelecidas, que ele aponta como os mais atormentados, que possuem um inferno particular e um beco em círculo, e sobretudo, que carregam uma forma de cidade dentro deles próprios. Os que trazem todos esses elementos são aqueles que narram em suas obras a paixão que concentram pela cidade. Uma cidade totalmente autobiográfica, íntima, particular, situada no coração de cada um que se debruça apaixonadamente sobre ela e lhe traz a vida através dos textos. Porque tal cidade mais do que muros, paredes, ruas, paisagens e indivíduos, ela é uma categoria dentro das pessoas.

Sérgio Sant’Anna renovou a prosa urbana a partir do final da década de 1960, juntamente com Rubem Fonseca e Dalton Trevisan através de suas narrativas breves; os três deram novas cores e matizes às mazelas sociais, enalteceram grupos que até então colocados literalmente à margem da literatura nacional, e sobretudo, deram-lhes voz, ação, papel e protagonismo nesses textos.

Trouxeram para o meio urbano e escancaram para a classe média que há um grupo aparentemente invisível aos seus olhos que necessitava – e necessita – ser entendido e priorizado na literatura dita contemporânea, e por isso mesmo, classes em que os palavrões, a violência, a linguagem chula e popular, sem rebuscamentos desnecessários e o caráter realístico das cenas narradas se faz preciso, só assim o texto imprime tintas fidedignas à realidade, que precisa ser vista e encarada, sem meias verdades e sem o véu de tantos que procuram ter seus olhos vendados pelo fatos que não querem ver ou minimamente perceber.

* Dejair Martins é pós-doutorando em Estudos de Literatura na UERJ. Desenvolve pesquisa relativa às formas híbridas que os diários íntimos assumem na contemporaneidade.

Referências

ARFUCH, Leonor. Memoria y autobiografía: exploraciones en los límites. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2013.

BENJAMIN, Walter. Baudelaire e a modernidade. Tradução: João Barrento. Belo Horizonte:

Autêntica, 2015.

DUFILHO, Jérôme. “O pintor e o poeta”. In: DUFILHO, Jérôme. TADEU, Tomaz. (orgs). Charles Baudelaire – O pintor da vida moderna. Tradução: Tomaz Tadeu. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2010.

FIGUEIREDO, Vera Follain de. Narrativas migrantes: literatura, roteiro e cinema. Rio de Janeiro: Ed. PUC-Rio: 7Letras, 2010.

FONSECA, Rubem. FONSECA, Zeca. A arte de andar nas ruas do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Agir, 2009.

________________. Romance negro. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2011.

GOMES, Renato Cordeiro. Todas as cidades, a cidade: literatura e experiência urbana. Rio de Janeiro: Rocco, 2008.

RAMA, Ángel. A cidade das letras. Tradução: Enir Sader. São Paulo: Boitempo, 2015.

SANT’ANNA, Sérgio. Simulacros. São Paulo: Bertrand Brasil, 1992.

SANTOS, Luis Alberto Brandão. Um olho de vidro: a narrativa de Sérgio Sant’Anna. Belo Horizonte: UFMG/FALE, 2000.

SARLO, Beatriz. A cidade vista: mercadorias e cultura urbana. Tradução: Monica Stahel. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2014.

_____________. Modernidade periférica: Buenos Aires 1920-1930. Tradução: Julio Pimentel Pinto. São Paulo: Cosac Naify, 2010.

Notas

[1] Leonor Arfuch tece o seguinte comentário sobre essa “cidade textual”: “É possível pensar a cidade como uma trama textual, narrativa, onde metáforas, metonímias, hipérboles e sobretudo oximoros se articulam sem cessar sob o olhar experiente do poeta ou do crítico, e talvez escape ao transeunte apressado” (2013, p. 30) [Tradução minha].

[2] Todas as fotografias aqui reproduzidas foram retiradas da edição de A arte de andar nas ruas do Rio de Janeiro (Agir, 2009).

[3] Neste que é a mais conhecida narrativa de Hoffman, que inclusive inspirou o ensaio de Freud sobre o “estranho”, temos o protagonista Natanael assombrado desde a infância pelo advogado Coppelius, amigo do pai, cuja sombra o persegue até a idade adulta. Nessa fase encontra o vendedor de barômetros e lentes Coppola, que identifica como sendo a mesma pessoa. Acaba por apaixonar-se por sua filha Olimpia, que na verdade é um autômato, uma boneca.