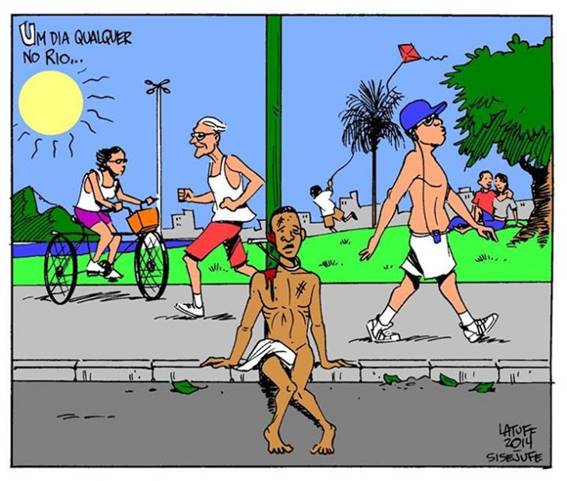

Resumo: Este texto busca resquícios de escravidão em cenas do cotidiano: um comercial de perfume; um comercial de Natal; um patrão que dá bananas aos empregados no Dia da Consciência Negra; um ladrão que é acorrentado a poste e submetido a linchamento público; uma advogada algemada, presa e humilhada em pleno exercício da profissão; um guarda-chuva confundido com fuzil, e mais um jovem fuzilado.

Palavras-chave: escravidão; cotidiano; faits-divers.

Abstract: This article looks for remnants of slavery in daily scenes: a perfume comercial; a Christmas comercial; a boss that gives bananas to a employee in Black Conscience Day; a burgler tied up to a post and submmited to public lynching; a lawyer on handcuffs, arrested and humilliated in her duties; confusing an umbrela with a rifle, and another Young man is shot.

Keywords: slavery; daily; faits-divers.

1

Um quase adolescente aluno negro, em meio à atividade corriqueira de classe, questionava, com alguma ponta de ressentimento, que não entendia o motivo de ter nascido com aquele tom de pele. O que pude contestar, em contrapartida, e a título de (des)consolo pedagógico, é que muitos, dentro de nossa controversa sociedade, inclusive em idade adulta – fossem negros ou não –, também ainda não haviam se inteirado efetivamente dessa questão. De pele.

Uma pergunta inicial, então, logo se impunha: seria possível – no contexto racial, como o brasileiro – se vivenciar a experiência, o sentimento da discriminação e da inadequação à própria cor sem pertencer à etnia subjugada?

Em outras palavras – e retomando o mote inicial: um quase adolescente aluno considerado branco, ou quase branco[1] faria similar questionamento ressentido a seu mestre em classe?

Essas perguntas costumam remeter ao momento inaugural das concepções de Homem e cidadão. E, consequentemente, da identidade moderna.

Lembremos que a sinonímia entre os conceitos de negro e raça passaria a ganhar vulto no imaginário da Europa ilustrada paralelamente ao discurso em torno dos valores constituintes da humanidade e da cidadania – narrativa da qual, aliás, o elemento negro sempre estivera de fora. Desde a fonte.

Outrossim, dentro dos valores da razão, disseminavam-se teorias raciais que separavam, em contrapartida, Homens e cidadãos. Por raças.

Tais teses legariam aos séculos posteriores complexos padrões de (des)igualdade, a partir dos quais, por fim, uns tornar-se-iam mais cidadãos do que outros – e outros menos humanos do que uns. Na sucessão discriminatória, pode-se somar, então, à distinção por raças – ranço da antiga era mercantil –, a divisão por classe – fruto da era nova industrial.

A razão iluminada – a mesma que idealizou o capitalismo comercial, formatou o colonialismo europeu, e trouxe em seu ventre a escravidão negra –, inauguraria também a ideia da mercadoria humana. Neste sentido, a teoria da cor de pele inferior tanto serviu para confirmar teses raciais, quanto para fragmentar ao limite o autoentendimento de etnias inteiras: sua identidade, enfim.

Rebaixado, pois, em sua condição humana e intelectual, e rejeitado socialmente, o elemento negro seguiria, desde então, excluído de todos os paradigmas razoáveis projetados pelo sonho da ilustração.

Logo, na lógica do mercado, o negro, tornado mercadoria, passaria também a ter o seu valor. De troca.

Não bastasse toda a escravização de humanos historicamente sempre estar vinculada à violência e ao subjugo, a modalidade negra viria ainda a fundar no imaginário das relações humanas o sentimento – com permanência no tempo – do preconceito racial.

Talvez seja esse caminho – o da identidade – o início da trilha para se entender melhor o drama da inadequação daquele quase adolescente aluno negro.

2

Na perspectiva de Stuart Hall (2005), a dificuldade na definição de identidade, deve-se ao fato de ser este conceito antropologicamente recente, e um tanto quanto complexo.

De início, Hall pondera a identidade a partir de três concepções distintas – expostas aqui de forma sucinta:

- a do sujeito Iluminista: caso em que o centro essencial do eu equivalia à identidade do indivíduo; um ser unificado, razoável, consciente e ativo, pertencente à etnia e a sexo específicos, posto que “o sujeito do Iluminismo era usualmente descrito como masculino” (Hall, 2005, p. 11). E não-negro.

- a do sujeito sociológico: caso em que, na contramão da ideia de autonomia e autossuficiência iluministas, a identidade seria formada na interação entre o eu e a sociedade. Em outras palavras, a individualidade só funcionaria quando em contato com os mundos culturais externos. “A identidade, então, costura (ou, para usar uma metáfora médica, ‘sutura’) o sujeito à estrutura” (Hall, 2005, p. 12).

- a do sujeito pós-moderno: caso em que o processo de identificação se torna fluido; a identidade, neste contexto, adquire caráter variável e problemático. Movediça, equivaleria agora à forma como o indivíduo se vê representado pelos sistemas culturais circundantes. E passa a ser “definida historicamente, e não biologicamente” (Hall, 2005, p. 13).

Por razões de cor, imediatamente excluído dos paradigmas de subjetividade do Iluminismo, e, por conseguinte, fora dos padrões do homo economicus – o que o modelo pós-industrial só fez confirmar –, o negro tampouco protagonizaria a narrativa do homo sociologicus, visto que, naquele contexto, era explícita cobaia. Ou mera mercadoria. Um pouco aquém do humano. Objeto próprio a experimentos. Propício à venda. E à troca.

Na sequência do tempo, quedaria também subalterno – quando não preterido – na lógica do mundo automatizado. Pós-moderno.

No caso específico brasileiro, o ajuste identitário carrega ainda nas costas a mácula de três séculos e meio de maus-tratos escravistas. Afinal se a identidade, na concepção sociológica, é projeção das identidades externas, mediante valores internalizados, e se, de fato, é o que “costura”, “sutura” o sujeito à estrutura social, onde se espelharia a subjetividade negra sob os recentes reflexos da escravidão? Que face vê o negro refletida no espelho do seu cotidiano? E como é visto? O que projeta quando vê sua imagem precária projetada nos aparelhos de representação social?

E neste tempo-espaço pantanoso, em que a identidade se torna cada vez mais rarefeita, e incessantemente reformatada pelos meios de representação, onde situar a identidade negra, sob a ótica agora de exotismos e de minorias?

Tais questões aumentam a complexidade do conceito de identidade, sobretudo quando o foco recai sobre aqueles que historicamente estiveram à margem do eixo identitário imposto pela modernidade – e que a dita pós-modernidade ora pulveriza. E desmancha no ar.

3

Em sua Crítica da razão negra, Achille Mbembe (2014, p.25), embora admitindo que “só nos é possível falar da raça (ou do racismo), numa linguagem totalmente imperfeita, dúbia, diria até desadequada”, reafirma que a ideia do negro como sujeito racializado é uma invenção recente do ocidente civilizado. E, sendo assim, para uma elementar reflexão acerca da condição subalterna da etnia no mundo contemporâneo, não se deve negligenciar a responsabilidade colonialista-escravista no tocante ao vínculo que encobre de preconceitos tanto raça quanto categoria social em que se enquadram o ser negro historicamente no tempo.

Sob esta perspectiva, então, se entende um pouco mais porque, até nossos dias, não assusta à maioria quase branca um corpo negro humilhado, espancado e acorrentado pelo pescoço a um poste[2].

Há, inclusive, argumentos que tornam casos como esses simples e corriqueiros faits-divers. Discursos que tendem a dissociar a natureza do fato de sua evidente questão racial. No âmbito neológico-ideológico, hoje, o termo vitimismo, por exemplo, parece se encaixar perfeitamente ao propósito de desqualificação do ato racial, fazendo a denúncia do episódio racista, ou sua exposição pública, depor contra a própria vítima: a acusação consiste em contestar que o vitimado é quem vê racismo em tudo; afinal – afirmam os defensores do fait-divers –, fosse o meliante branco e mereceria, no caso, idêntico castigo.

No entanto, nesta hipótese, restam dúvidas quanto a possibilidade de tal episódio. Em outras palavras: haveria frequente probabilidade de um jovem delinquente branco, em qualquer território urbano, quer fosse por ódio racial, quer fosse por diferença de classe – ou até mesmo pela própria delinquência –, ser linchado e em seguida acorrentado a poste público pelo pescoço, à revelia da lei? A cena, em paralelo, de um jovem nipo-brasileiro, por exemplo, sumariamente justiçado a sociedade historicamente registra?

Em contrapartida, vivemos numa cultura que se habituou a ver negros ao longo dos séculos em situações similares, de indigência, de servidão e humilhação; e, na sequência dos tempos, quase sempre em praças públicas, maltrapilhos, e pedintes. Ou a roubarem para subsistir. No papel de subalterno ou de inimigo público, com classe e cor definidos socialmente, o negro – no imaginário coletivo – quase sempre esteve apto mesmo a apanhar pancada.

Achille Mbembe (2014, p. 21) pondera os efeitos da herança colonial que reside neste fenômeno:

[…] da obstinação colonial em dividir, classificar, hierarquizar e diferenciar, sobrou ainda algo: cortes e lesões. Pior ainda, a clivagem criada permanece. Será mesmo verdade que somos capazes hoje em dia de estabelecer com o negro relações distintas das que ligam o senhor ao seu criado?

E é neste pormenor – da obstinação irracional e irrefletida – que se pode rastrear algum senso de urbanidade no episódio do meliante negro submetido a linchamento público, mediante, inclusive, vasta justificativa pseudosociológica. A naturalização do fato, sua banalização cotidiana, enfim, confirma – sempre por vias abjetas e escusas – filigranas demagógicas da famigerada “democracia racial”: a sociedade vigia e pune quem é digno de castigo, quer branco, quer negro. Embora todos saibamos, dentre nós, quem mormente é, e deverá ser, excluído, mantido submisso. E sob controle.

Busquemos uma razão, no rastro de Mbembe (2014, p. 11): “Funcionando simultaneamente como categoria originária, material e fantasmática, a raça esteve, no decorrer dos séculos precedentes, na origem de inúmeras catástrofes, tendo sido a causa de devastações psíquicas assombrosas e de incalculáveis crimes e massacres.”

Desta forma, a razão vigente, com frequência, torna o Outro um dessemelhante, uma ameaça constante, a ser controlada. Desdenhada. Ou aniquilada.

Lembremos do tão frequente, quanto midiático, “teste” de racismo: o das duas menininhas, uma negra, outra branca, perdidas no centro urbano. Diluída no formato do entretenimento, do fait-divers, a cena racial decorre conforme o esperado: a quase unanimidade dos transeuntes acode a criança branca, que afinal está ali ocupando um lugar, uma identidade que historicamente não lhe pertence.

Como no caso das menininhas, na hipótese de branco o adolescente acorrentado e espancado, a sociedade – quer negros quer brancos –, tenderia também à imediata empatia com o pobre rapaz. É o que com frequência ocorre quando determinado tipo de injustiça acomete à identidade modelo. A branca[3]. Sob esta ótica, a questão posta é de desvio e norma: o negro, apenas um ponto fora da curva.

Em sua Crítica, Mbembe, (2014, p. 10) compreende que:

(…) o pensamento europeu sempre tendeu a abordar a identidade não em termos de pertencimento mútuo (copertencimento) a um mesmo mundo, mas antes na relação do mesmo com o mesmo, do surgimento do ser e da sua manifestação em seu ser primeiro ou, ainda, em seu próprio espelho.

Por que tanto incomoda, por exemplo, uma propaganda de cosméticos, vez ou outra, protagonizada por uma família classe média negra?[4] A quem desconforta, senão à certa elite e à alguma patuleia brancas, que – neste caso específico – vociferaram o mimimi dos vitimizados? Admitindo que a sobreposição de uma etnia à outra é, efetivamente, ato racial – vez que só havia negros no comercial –, houve quem se utilizasse da equivocada, e renitente, expressão “racismo inverso”.

Como se o ato racista legítimo fosse algo exclusivo do branco. Um privilégio. De casta.

O que, afinal, inquieta e afronta na representação de uma família negra em situação de igualdade, ocupando um lugar estético e social compatível às elites raciais? Assusta a ideia da compatibilidade, da paridade no estamento social? A hipótese de perda, ou mesmo divisão de privilégios? Motivo porque não se registram manifestações sociais idênticas para o protagonismo negro quando na pele do escravizado, do flagelado, do traficante, do presidiário, do pé-de-chinelo, do desdentado, do desdenhado. Representando sempre latente ameaça, convém mantê-lo no lugar social em que, historicamente, se mantém.

A Crítica da razão negra levanta e esquenta a questão cromática que desconcerta a razão branca:

A que se deve então esse delírio e quais as suas manifestações mais elementares? Primeiro, deve-se ao fato de o negro ser este (ou então aquele) que vemos quando nada se vê, quando nada compreendemos e, sobretudo, quando nada queremos compreender. Onde quer que apareça, o negro desencadeia dinâmicas passionais e provoca uma exuberância irracional que invariavelmente abala o próprio sistema racional (Mbembe, 2014, p. 11).

Exemplo similar se viu em outra propaganda, cuja narrativa apresenta uma família branca que, no Natal, doa ceia a família menos favorecida socialmente[5]. E negra. Enquanto no comercial do perfume o antagonismo cor x classe se deu numa só família – motivo da celeuma racial –, neste caso há uma polarização de classe e cor em famílias distintas. E, logo, o ajuste de classe se faz pela cor. Ou vice-versa.

Ainda reverberam as questões: e a simulação contrária, de uma família classe média negra doando a ceia a outra, menos favorecida?. E branca? Neste caso, qual seria o clamor dos vitimizados? O fato é que, conforme vimos afirmando, independente da classe social, o branco se reconhece, e se autoproclama superior, por intermédio dos mecanismos ideológicos historicamente a sua disposição. É norma. Desta forma, nem coletiva, tampouco individualmente se consegue equacionar bem a questão: de quem a responsabilidade pelos ranços e resquícios do escravismo?

Mbembe (2014, p. 15, 16) reitera a existência de um sistema formador de subalternidades: “Desde logo, os riscos sistemáticos aos quais os escravos negros foram expostos durante o primeiro capitalismo constituem agora, se não a norma, pelo menos o quinhão de todas as humanidades subalternas.”

O imaginário coletivo tende a reproduzir um padrão de comportamento para o negro; este, se espelha, mas não se vê no espelho. Como resultado, resta a absorção do que pertence ao universo do Outro.

De acordo com Mbembe (2014, p. 19), sob esta perspectiva, o negro vive prisioneiro da própria aparência. Sempre inadequado, enfim:

(…) esse termo (negro) foi inventado para significar exclusão, embrutecimento e degradação, ou seja, um limite sempre conjurado e abominado. Humilhado e profundamente desonrado, o negro é, na ordem da modernidade, o único de todos os humanos cuja carne foi transformada em coisa e o espírito em mercadoria (…)

Se, no caso da propaganda do perfume, o incômodo residia na classe social da família, em seu comportamento excessivo aos estereótipos da negritude, no episódio das bananas oferecidas a funcionários em pleno Dia da Consciência negra[6]– a título de deboche! –, a classe social dos entregadores não figurou, necessariamente, como fator preponderante. Há bilionárias contas bancárias no mundo do esporte, por exemplo, que, com frequência, sofrem este tipo de constrangimento. E quem oferece bananas, nestes casos, são cidadãos, em tese, inferiores economicamente. Mas brancos, provavelmente. Ainda uma vez, a cor sobrepondo-se à classe social.

Na visão do pensador camaronês (2014, p. 11):

Ao reduzir o corpo e o ser vivo a uma questão de aparência, de pele e de cor, outorgando à pele e à cor o estatuto de uma ficção de cariz biológico, os mundos euro-americanos em particular fizeram do negro e da raça duas versões de uma única e mesma figura: a da loucura codificada.

Viver sob pele negra, a partir do advento da escravatura, equivale, pois, a experimentar – e não apenas metaforicamente – o “calabouço das aparências” (Mbembe, 2014, p. 12).

4

Uma apresentadora de TV (branca) apresenta em rede suas babás (negras)[7]; e, ao primeiro mimimi – acusada de racismo –, justifica-se mediante a mais secular, e elementar, das evasivas de raça e classe: as negras são bem tratadas, bem remuneradas, e comem na mesa da casa. Há ato racial na cena de ostentação involucrada em episódio – aparentemente – tão comezinho e banal? De onde vem a naturalização do ato e de toda a narrativa que o envolve de naturalidades? Qual sua origem? Sempre fora assim, desde às mães negras? Desde às amas-de-leite? Estima ou estimação? Casa-Grande e Senzala em secular harmonia?

Fato é que, respondidas ou não as questões acima, na condição de subjugado e subalterno, o negro será sempre bem-vindo. E visto. Afinal de contas, sua força de trabalho, desde os primórdios de nossa história econômica, vem servindo para manter o bem-estar das classes que o dominam. Daí a tensão ambígua com a qual, entre nós, o dominante se posiciona diante da premente questão de raças. Ora, uma vez que há papeis socialmente predefinidos, e a sociedade se mantém conservadora, a desigualdade é mero exagero na voz dos menos favorecidos. Para as elites raciais, adeptas da narrativa da democracia racial, no Brasil há boa convivência, sem preconceitos. Claro, enquanto os espaços se mantiverem bem definidos. E discriminados.

Em ensaio intitulado Ser negro no Brasil, hoje, Milton Santos (2000, p. 1) ajuda a desfazer de vez o equívoco midiático do tal vitimismo, isso que – na sociologia das redes sociais – ficou conhecido hoje, no Brasil, como mimimi: “(…) a opinião pública foi, por cinco séculos, treinada para desdenhar e, mesmo, não tolerar manifestações de inconformidade, vistas como um injustificável complexo de inferioridade (…)”. À luz deste raciocínio – que vitimiza a vítima –, a relação escravista fora justa. Posto que legal. Equalizou as cores. Mas cada qual ocupando seu espaço, seu território social.

Milton Santos (2000, p. 1) acrescenta:

Os interesses cristalizados produziram convicções escravocratas arraigadas e mantêm estereótipos que ultrapassam os limites do simbólico e têm incidência sobre os demais aspectos das relações sociais. Por isso, talvez ironicamente, a ascensão, por menor que seja, dos negros na escala social sempre deu lugar a expressões veladas ou ostensivas de ressentimentos (paradoxalmente contra as vítimas).

No caso da advogada negra[8], algemada, humilhada e presa em pleno exercício da profissão, toda a “loucura codificada”, os mais “básicos ressentimentos”, “dinâmicas passionais”, “exuberância irracional” tudo ali convergiu, num só roldão, abalando as estruturas da pretensa racionalidade. E quedam ainda as renitentes questões: com a justificativa da falsa paridade – fosse branca fosse negra –, o tratamento seria, de fato, isonômico? Racista ou não o episódio, há registros de constrangimento e humilhação pública semelhantes ocorridos com advogadas brancas em exercício da função? A partir de que sentimento, ou a partir de que lugar a sociedade faz (re)produzir historicamente tais cenas, senão do lugar da supremacia? A questão, que era, literalmente, jurídica, virou apenas mais um fait divers.

Na compreensão de Santos (2000, p. 4): “(…) no Brasil, o debate sobre os negros é prisioneiro de uma ética enviesada. E esta seria mais uma manifestação da ambiguidade a que já nos referimos, cuja primeira consequência é esvaziar o debate de sua gravidade e de seu conteúdo nacional.”

Conforme se constata, o lugar do negro, neste contexto, não se define socialmente, a despeito de sua mobilidade na pirâmide social. Milton Santos (2000, p. 5) nos ajuda a concluir:

Ser negro no Brasil é, pois, com frequência, ser objeto de um olhar enviesado. A chamada boa sociedade parece considerar que há um lugar predeterminado, lá em baixo, para os negros e assim tranquilamente se comporta. Logo, tanto é incômodo haver permanecido na base da pirâmide social quanto haver subido na vida.

Mediante o reconhecimento de que há “espaços que mandam” e “espaços que obedecem”, e partindo da básica distinção que considera o território um termo político para definir o espaço de um país, uma pergunta mais ainda resta: em que outro território urbano, por exemplo, um guarda-chuva seria confundido com um fuzil,[9] que não fosse na periferia, na quebrada, na favela? A partir de que olhar turvo e enviesado um jovem negro – a menos – assim resulta sumariamente fuzilado? Como?, por quem?, por quê?, para quê?

Santos (2000, p. 02), esboça o rumo de uma resposta: “(…) ser negro no Brasil o que é? Talvez seja esse um dos traços marcantes dessa problemática: a hipocrisia permanente, resultado de uma ordem racial cuja definição é, desde a base, viciada. Ser negro no Brasil é frequentemente ser objeto de um olhar vesgo e ambíguo.”

No vigor de uma necropolítica (Mbembe, 2018), foi-se estabelecendo a territorialização da violência e expandindo a política do extermínio ao redor das zonas periféricas do mundo.

Enquanto política de morte, por conseguinte, a necropolítica visa sempre restringir, retirar o espaço do cidadão menor. Quer seja menor na escala social, quer seja menor na idade. Afinal, o famigerado “de menor” é apenas um menor de idade que, na escala social, é bem menor do que outros menores. Brancos.

É sabido, pois, que forças militarizadas e policias possuem códigos de conduta, adornados por jargões. Na cidade do Rio de janeiro, por exemplo, um agente da lei é capaz de distinguir um “cidadão” de um elemento considerado “cor padrão” (Ramos; Musumeci, 2005).

Logo, havendo um jovem branco e um negro no mesmo território, sabe-se de antemão quem o suspeito. Adolescentes negros (ou quase) são “cor padrão” na ótica vesga e enviesado do desvio social. Afinal, mesmo dentro da lógica do slogan “bandido bom é bandido morto”, o imaginário coletivo recusa-se a cogitar morto, crivado de balas e humilhado em praça pública o bom bandido de “colarinho branco”. Por exemplo.

E, de acordo com Santos (2000, p. 03), tudo passa pelo corpo:

No Brasil, onde a cidadania é, geralmente, mutilada, o caso dos negros é emblemático. Os interesses cristalizados, que produziram convicções escravocratas arraigadas, mantêm os estereótipos, que não ficam no limite do simbólico, incidindo sobre os demais aspectos das relações sociais. Na esfera pública, o corpo acaba por ter um peso maior do que o espírito na formação da socialidade e da sociabilidade […]

O corpo. A aparência. A cor: mancha indelével a demarcar, identificar e discriminar negativamente, de cara, o indivíduo. A ostensiva corporeidade: a própria identidade sendo constantemente avaliada pelo viés do dissenso.

Retomando-se aqui a ideia do devir-negro do mundo, de Mbembe (2014, p. 21):

Não persistirá ele próprio a se reconhecer apenas pela e na diferença? Não estará convencido de ser habitado por um duplo, uma entidade estrangeira que o impede de se conhecer a si mesmo? Não vivenciará seu mundo como um definido pela perda e pela cisão e não nutrirá o sonho do regresso a uma identidade consigo mesmo, que regride ao modo da essencialidade pura e, por isso mesmo, muitas vezes, do que lhe é dessemelhante?

A despeito disto, nem todos em nossa controversa sociedade reconhecem resquícios de escravidão em episódios tão esparsos – e tão cotidianos – como os que acima se recompilou.

Aquele quase adolescente aluno negro, em seu drama identitário, sequer mensura se individualmente sobreviverá às estatísticas da necropolítica. Tampouco qual o devir, na sucessão dos tempos, daqueles contemporâneos seus que carregam na pele o tom da sua cor.

A crítica da razão negra (2014, p. 20-21) – repleta de humanismo – aposta na ponderação final:

Se, além disso, no meio dessa tormenta, o negro conseguir de fato sobreviver àqueles que o inventaram e se, numa dessas reviravoltas cujo segredo é guardado pela história, toda a humanidade subalterna se tornasse efetivamente negra, que riscos acarretaria um tal devir-negro do mundo à promessa de liberdade e igualdade universais da qual o termo negro foi a marca patente no decorrer da era moderna?

A despeito do vigoroso esforço humanístico de Stuart Hall, Milton Santos e Achiles Mbembe na busca por questionar e equacionar o devir do negro por vias da razão, há quem viva – os adeptos da necropolítica – à espera da Redenção de Cam.[10] Ainda que se tenham que admitir, para isso, práticas de Estado menos ortodoxas do que a simples miscigenação.

* Lucio Valentim é doutor em Letras Vernáculas. Pós-doutorando e pesquisador visitante do PACC/UFRJ. Autor do livro de contos Memórias Pústulas (2012). Entre suas publicações destacam-se: “Poética e Ritmo da Música Popular Brasileira”, Revista Agália (Espanha/2015); “O galego no léxico de Rosa: veredas”, Revista Gallæcia. Estudos de lingüística portuguesa e galega (Espanha/2017). Colunista semanal “Botafogo na Literatura”: site http://curtabotafogo.com.

Referências

HALL, Stuart. A identidade cultural na pós–modernidade. 10ª ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2005.

MBEMBE, Achille. Crítica da razão negra. 1. ed., Lisboa: Antígona, 2014.

MBEMBE, Achille. Necropolítica. 1ª ed. N-1 edições, 2018.

RAMOS, Silvia e MUSUMECI, Leonarda (Coord.). Elemento suspeito: abordagem policial, estereótipos raciais e percepções da discriminação na cidade do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005.

SANTOS, Milton e SILVEIRA, Ma Laura. O Brasil: território e sociedade no início do século XXI. 9ª ed, Rio de janeiro: Record, 2006.

SANTOS, Milton. Ser negro no Brasil, hoje. In: SANTOS, Milton. O país distorcido: o Brasil, a globalização e a cidadania. São Paulo: Publifolha, 2000.

Notas

[1] Referência à canção Haiti, de Gil e Caetano: “…a fila de soldados, quase todos pretos/Dando porrada na nuca de malandros pretos/De ladrões mulatos e outros quase brancos/Tratados como pretos/Só pra mostrar aos outros quase pretos/(E são quase todos pretos)/E aos quase brancos pobres como pretos/Como é que pretos, pobres e mulatos/E quase brancos quase pretos de tão pobres são tratados…” No Brasil da miscigenação, onde japoneses, chineses, libaneses e similares são considerados brancos, o Censo (Disponível em: https://ww2.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/04062004pmecoreshtml.shtm), por sua natureza autodeclarativa, mais confunde do que esclarece. Certo é que poucos, entre nós, podem ser efetivamente considerados brancos. Em contrapartida, muitos, na pele, são imediatamente identificados negros. Logo, neste texto, ao utilizarmos os termos branco/quase branco estaremos nos referindo – excetuando-se o índio –, ao não-negro.

[2] Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/02/1407239-adolescente-e-agredido-a-pauladas-e-acorrentado-nu-a-poste-na-zona-sul-do-rio.shtml Acesso em: 21 jan. 2019.

[3] Vide o caso da família de mendigos brancos: https://www.youtube.com/watch?v=BQ7OEy6QmKs

[4] Disponível em: https://exame.abril.com.br/marketing/o-boticario-poe-familia-negra-em-comercial-e-os-racistas-não gostaram/ Acesso em: 21 jan. 2019.

[5] Disponível em: https://www.revistaforum.com.br/comercial-onde-chester-e-doado-a-familia-negra-causa-indignacao-na-internet/ Acesso em: 21 jan. 2019.

[6] Disponível em: https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/gerente-oferece-bananas-a-funcionarios-negros-no-dia-da-consciencia-negra-e-e-preso/ Acesso em: 21 jan. 2019.

[7] Disponível em: https://odia.ig.com.br/_conteudo/diversao/celebridades/2015-08-04/fernanda-lima-publica-foto-de-babas-e-e-chamada-de-sinha-em-rede-social.html Acesso em: 21 jan. 2019.

[8] Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/09/valeria-foi-algemada-em-um-conflito-entre-dois-advogados-afirma-juiz.shtml Acesso em: 21 jan. 2019.

[9] Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2018/09/19/politica/1537367458_048104.html Acesso em: 21 jan. 2019.

[10]Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/A_Reden%C3%A7%C3%A3o_de_Cam#/media/File:Reden%C3%A7%C3%A3o.jpg. Acesso em: 21 jan. 2019.