Falação

Contra o artista serviçal escravo da vaidade (…) A arte que liberta não pode vir da mão que escraviza (Vaz, 2011, p. 51).

É à fala que nos referimos, por ela nos pautamos ao criar métodos de aproximação da poesia que vem falando, nos últimos 10 anos, das periferias urbanas brasileira (a preposição, aqui, é ambígua e demarca simultaneamente assunto e origem). Conceber poesia a partir da longa tradição ocidental e escrita e apor ao termo o gentílico brasileira são estratégias de pensamento que desconsideram que a sociedade desse país se organiza a partir de complexas raízes da escravidão, do racismo e do analfabetismo. Caetano Veloso, numa famosa canção alardeava: “deixem os portugais morrerem à míngua / minha pátria é minha língua / Fala Mangueira”. Mais à frente, na mesma canção (“Língua”, do disco Velô, de 1986), concluirá: “A língua é minha pátria e eu não tenho pátria, tenho mátria e quero frátria”.

Caetano Veloso fala de uma mesma frátria órfã (Khel, 2003), que vai se afirmando no canto-falado de manos e minas. Um desses manos, Dugueto Shabazz (ou Ridson Dugueto), diferentemente do “latim em pó” do baiano, falará de um “latim afrofavelizado” (Ferréz, 2005, p. 83). As afirmações de identidades culturais contemporâneas, especialmente as de minorias étnica, social e economicamente discriminadas, tensionam as afirmações de uma identidade nacional monolítica, ainda que pautada pela diversidade. Menos que a unidade macunaímica, o que a fala de Dugueto Shabazz demarca é a diferença. A vontade de ser diferente. É como se, glosando a canção de Veloso, o poeta da favela perguntasse como pode Mangueira falar, se o lema é tão pessoal, luso pessoano e nacionalista – minha pátria é minha língua? E concluísse: “mas minha língua não é essa, a do colonizador. Cansei de ser mulato sabido!”

Lembrar o mulato sabido, de Oswald de Andrade, é mais do que oportuno numa época em que as ações afirmativas e/ou reparadoras parecem propiciar a democratização do ensino superior. Evoé jovens cotistas! Mas cuidado com o mulato sabido. E é o próprio poeta modernista quem indica que essa sapiência mulata talvez fosse (falo como se ela já tivesse acabado) herança do próprio colonizador: “Mulatos são os próprios portugueses, desde logo atingidos no seu surto descobridor pelas vitaminas da mestiçagem (…) E só quando, levado pelo absolutismo, deu de ser paradoxalmente um povo racista, eliminando de seu corpo civil o judeu, perdia a substância hegemônica que o fazia liderar três continentes” (Andrade, 1991, p. 186). Esse fragmento está num discurso, feito em Piracicaba, em 1945, intitulado “A lição da Inconfidência”. Vale a pena conferir mais um pouco:

A lição do terror que ela [a Inconfidência] encerra, a lição do atraso de um século que estagnou a ascensão de nosso povo. Qualquer estouvamento idealista, qualquer sofreguidão sectária, qualquer provocação, por bem intencionada que seja, pode bulir com o sarcófago recente da ditadura e acordar seus gênios protetores. Não nos esqueçamos da vocação absolutista que persegue nosso destino. Ela pode, de novo, nos jogar nas catacumbas políticas, onde tantos mártires do nosso progresso social deixaram seus dias heróicos ou perderam suas vidas necessárias (Andrade, 1991, p. 190).

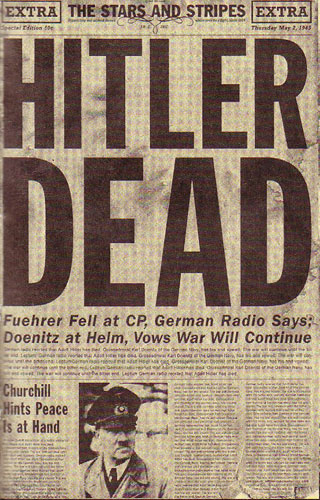

Desnecessário é dizer que era outra a ditadura a que Oswald se referia. Em se tratando de atestar traços do conservadorismo da sociedade, através do estudo da recente poesia brasileira, evitando os exemplos típicos da violência do Estado contra as classes subalternas, ou a referência ao sucesso de filmes como Tropa de elite ou Cidade de Deus, nada melhor que relembrar o episódio da demissão do poeta e professor (nova profissão que os subalternos vão assumindo face aos processos de democratização do ensino superior citados acima) de português Oswaldo Martins em função do conteúdo de seus poemas. Recorro a artigo de Luiz Costa Lima, publicado na Folha de São Paulo, quando do ocorrido:

Um professor de português que tem a má sorte de ser também um poeta e ensina(va) em um colégio secundário particular da zona sul, por ter publicado, no seu blog, um conjunto de poemas eróticos, é sumária e discretamente demitido.

A medida foi tomada pela instituição ante a reclamação de pais de alunos, que acharam que escrever poemas eróticos não é tarefa para um professor de seus filhos. Não chamo nem sequer a atenção para o fato de que tal colégio foi fundado com uma plataforma liberal, que, ao ir crescendo, etc. etc.

Pergunto-me, sim: que defesa tem um poeta que, para sobreviver, precisa dar aulas de português, caso sinta a necessidade de escrever poemas eróticos? Não adianta atentar para a cegueira desses pais ou para a covardia hipócrita de tal direção. A questão concreta é como pode alguém, no caso o poeta-professor, defender-se ante uma decisão arbitrária que interfere em sua sobrevivência material?

Não acentuo nem sequer a discrepância entre os princípios de uma sociedade que se diz liberal, recém-saída de uma ditadura, e uma medida assim absurda. Acentuo, sim, que o marginal ao noticiário midiático revela o aspecto autoritário que, como sombra perversa, permanece entranhado na sociedade brasileira (Lima, 2008).

Parece evidente que Oswald de Andrade e Luiz Costa Lima referem-se à mesma vocação da sociedade brasileira para o autoritarismo. Vocação de um Estado que se institui de cima para baixo, da elite para o povo, da escrita para a fala. A literatura das favelas, por mais que se faça circular em livros, difunde-se em saraus cada vez mais frequentes e frequentados nas periferias brasileiras, mantém também íntima relação com a oralidade do Rap. Nesse sentido, é uma forma de resistência e, ao mesmo tempo, de transformação. Resiste, afirmando seu lugar de diferença e transforma, reivindicando a urgente revisão dos valores e dos lugares pelos quais a literatura circula na cidade contemporânea. Num título de uma coletânea de contos, Ferréz (escritor também recentemente vitimado pela intolerância dos que estão ao lado da lei e do capital) lembra que Ninguém é inocente em São Paulo. Esse título, e o conteúdo dos contos do volume parecem afirmar que aquele famoso bestializado, objeto de estudo de José Murilo de Carvalho, tende à extinção.

As reflexões que desenvolveremos neste ensaio tentam articular as questões aqui alinhavadas e propor uma compreensão de certa poesia contemporânea produzida nas e sobre as favelas, construída a partir da e sobre a experiência de ter-se nascido e criado nas periferias urbanas do país, e que reflete fortemente a consciência que o termo neosenzala representa bem. Tentamos não cair na primeira armadilha que é discutir infrutiferamente a aplicabilidade do termo marginal a essa produção, embora reconheçamos que os próprios autores o defendam e desejem atuar a partir de uma noção de movimento, cuja validade ou pertinência ainda tem que ser investigada. A análise também não pretenderá aprofundar a compreensão de algum autor ou obra específicos, mas tentará instrumentalizar a abordagem visando à compreensão do objeto não apenas na dinâmica sociocultural, mas nos deslocamentos éticos e estéticos que os textos promovem no próprio sentido de Literatura. Para isso elegemos alguns poemas de Sérgio Vaz, publicados em seu livro Colecionador de pedras (2007). Em outras palavras, recusamos que a abordagem de qualquer corpus recortado desse local de enunciação seja compreendida com eufemismos como discurso, expressão, práticas etc. Ou seja, ou a academia acolhe essa produção como Literatura e Poesia ou continuará a catequese dos mulatos sabidos.

Para cumprir esse objetivo, desmembramos a reflexão em três movimentos, o primeiro, que pensa esse lugar de enunciação face à tradição modernista brasileira; o segundo que se propõe a pensar a poesia das periferias em função de distintas instâncias de recepção contemporâneas; finalmente, num terceiro momento, num poema intitulado “Antiode aos inocentes do Leblon”, pretendemos deslocar a reflexão para a ordem do sensível e provocar os limites do local de enunciação do próprio discurso acadêmico. Em função da primeira articulação, elegemos Oswald de Andrade, como marca dessa tradição. É nesse sentido que Sérgio Vaz, por exemplo, propõe uma antropofagia periférica, ou uma tropicália periférica, em oposição a um cânone mais estável como o dos poetas Bandeira, Drummond, Cabral ou Gullar. E em função da segunda articulação, selecionamos o episódio da demissão do poeta Oswaldo Martins. O mesmo poderia ser feito com o processo sofrido por Ferréz[1], ou com a análise de recente proibição por governos de estado e secretarias de educação de romances de Tezza, ou do próprio Ferréz. Mas preferimos ficar no campo da poesia. E este é motivo que nos levou ao terceiro e último movimento.

A Literatura da periferia e a tradição modernista brasileira – um deslocamento de vozes

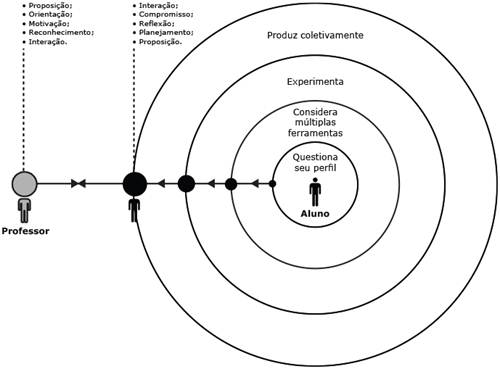

Iniciemos de maneira doméstica, através da constatação de alguns impasses vividos na experiência do ensino em faculdades de Letras, relacionados à disparidade entre o repertório literário que o aluno traz nos primeiros períodos da faculdade e as referências teóricas a que é submetido, especialmente nas aulas de Teoria da Literatura. Nesse sentido, é inegável a interface entre esse objeto de pesquisa e o ensino de literatura e a formação de leitores. O que foi dito reflete o processo de democratização do ensino superior no Brasil que paulatinamente vem sendo realizado quer por fatalidade (para lembrar “O poeta come amendoim”, de Mário de Andrade), quer por ações efetivas dos movimentos de inclusão social e racial no Brasil, as quais se reverteram em respostas do poder público e das universidades, como a criação das cotas, ou os suspeitos PROUNI e REUNI. Recuperando um levantamento não estatístico dos anos 90 (Santos, 2001), verifica-se que o aluno que ingressa no curso de Letras é majoritariamente:

Mulher, entre 18 e 21 anos, moradora do subúrbio (ou Baixada Fluminense), pai pequeno comerciante ou profissional liberal e mãe “do lar”. Num universo de 76 pessoas (…) só uma coisa foi invariável: moradores da Zona Norte. Que hábitos de cultura tem esse aluno? Lê Paulo Coelho, vê vídeo filmes da moda, acompanha novela das oito, passeia em shoppings, assiste a shows de massa, pouco vai ao cinema, não vai ao teatro, não vai a exposições, não vai a concertos, não lê jornal, não freqüenta livrarias, não tem biblioteca em casa, não viaja ao exterior (Disneylândia não vale). Enfim, não tem “hábitos de cultura” (Santos, 2001, p. 53-54).

Essa percepção indica a necessidade de se compreender o imaginário social das periferias urbanas brasileiras, no âmbito da pesquisa acadêmica e através dos discursos literários e culturais, o que permitiria a revascularização de currículos que, a cada ano, acentuam a dissimetria entre o conhecimento produzido na pesquisa e o cotidiano do aluno. Tal aspecto não é novo nas faculdades de Letras (lembro-me bem da inacessibilidade do estruturalismo dos anos 80), mas para rearticular dois famosos títulos da crítica, pode-se dizer que do estruturalismo dos pobres ao cosmopolitismo do pobre muita coisa mudou.

O primeiro dos dois termos evidentemente refere-se ao raivoso artigo de José Guilherme Merquior, publicado originalmente no Jornal do Brasil de 27 de janeiro de 1974, que reagia à crítica de vocação estruturalista e semiológica, pois percebia naquilo séria ameaça a posições consolidadas e a concepções beletristas de literatura e do literário. A posição radical e até agressiva de Merquior já foi posta no seu devido lugar por Eneida Maria de Souza, num artigo em que relembra a primeira geração de jovens mestres informados pela desconstrução derridiana e demais teorias pós-estruturalistas:

Dentre os defensores da cátedra, merece destaque a participação de José Guilherme Merquior, pela sua inquietação frente às novas terminologias e às esquizofrenias teóricas dos jovens mestres. Repetia, nessa ocasião, o mesmo gesto que o fez atacar, em 1974, a moda estruturalista em artigo (…) cujo teor elitista já se anunciava desde o título (Souza, 2002, p. 12).

O fato é que, mais de 20 anos depois do IV Encontro Nacional de Professores de Literatura, evento mencionado no fragmento acima, o perfil do aluno de Letras, conforme traçado por Joel Rufino dos Santos, mudou bastante. Acresce que o verdadeiro programa de massificação do ensino superior (não aquele que Merquior temia) ainda estava por vir e veio nas mãos da iniciativa privada e ainda hoje tenta se impor através de projetos públicos como o PROUNI ou o REUNI (daí a suspeita mencionada acima). Era de se esperar, portanto, que esse contexto das faculdades de Letras constitua campo propício para o advento e a disseminação dos Estudos Culturais. Se compararmos a realidade nacional de um alunado, fundamentalmente formado pela comunicação de massa, com o que Maria Elisa Cevasco localiza no surgimento dos Estudos Culturais na Inglaterra dos anos 50, no ambiente da alfabetização de adultos, pode-se compreender melhor a situação:

Reação à cultura da minoria que, além de conservadora, trata-se de uma posição pouco realista, em um momento em que se luta para abrir acesso à educação, em escolas do Estado, e às artes, por meio do provimento de educação secundária para todos e da criação de instituições como o arts council, destinado a propagar as artes de forma mais democrática (Cevasco, 2003, p. 49).

Guardadas as proporções relativas a lugar e época, especialmente quanto ao fato de que os Estudos Culturais, nessa origem, mantinham íntima relação com a renovação do pensamento marxista pela Nova Esquerda, e hoje se vinculam mais aos movimentos multiculturais, não se pode perder de vista a semelhança entre as realidades sociais que obrigaram os estudiosos de literatura a expandirem seu olhar ao universo cultural mais amplo.

É nesse contexto que se chega ao segundo termo. “O cosmopolitismo do pobre” é um texto de Silviano Santiago (publicado originalmente no segundo número da revista Mergens/margenes, em 2002 e posteriormente no livro homônimo), especialmente atento à crítica cultural e às mudanças de paradigmas do próprio multiculturalismo em face da economia de mercado globalizada:

Ao perder a condição utópica de nação – imaginada apenas pela sua elite intelectual, política e empresarial, repitamos – o estado nacional passa a exigir uma reconfiguração cosmopolita, que contemple tanto os seus novos moradores quanto os seus velhos habitantes marginalizados pelo processo histórico (Santiago, 2004, p. 60).

A criação literária compreende-se no âmbito nacional (por enquanto, mas não devem estar longe as traduções), como uma experiência cosmopolita dos jovens atores sociais de nossas periferias urbanas. Em certo sentido, pode indicar a superação do impasse do intelectual brasileiro identificado criticamente por João Luiz Lafetá, a partir da leitura da poesia de Ferreira Gullar:

No “Poema sujo”, Gullar operou nos limites da consciência do artista (intelectual) brasileiro contemporâneo, preocupado com os problemas sociais do seu país. Esses limites foram delineados nos anos 1930 e 1940, até o fim da ditadura estado-novista, e muito trabalhados pelo Cabral dos anos 1950, pelos cepecistas dos anos 1960, pelo próprio Gullar desse e de outros poemas, por tantos escritores. Não foram rompidos, porém. Talvez porque, atravessada embora pela miséria social, a nossa “consciência possível” esbarre no círculo de ferro de nossa classe, e o “outro” – representado obliquamente, através de suas refrações no sujeito poético – não ganhe nas obras a autonomia e a força capazes de colocá-lo no centro do processo. Seu deslocamento marca a limitação da literatura política possível no nosso tempo (Lafetá, 2004, p. 239-240).[2]

A literatura das periferias representa uma tomada de posição ou uma assunção da voz por parte desse “outro” que se fazia representar pelo intelectual. Não se trata de uma passagem repentina. Noutro artigo importante sobre a questão, Silviano Santiago já anotava que Grande sertão: veredas

permite assinalar que o lugar ocupado no discurso anterior pelo narrador-intelectual, agora se encontra preenchido por alguém que obedece e desobedece ao mando do senhor, o jagunço Riobaldo. (…) Com isso, passa o intelectual citadino e dono da cultura ocidental, a ser apenas ouvinte e escrevente, habitando o espaço textual – não com o seu enorme e inflado eu – mas com o seu silêncio. O intelectual é o escrivão das “ideias instruídas”, que só pode pontuar o texto de Riobaldo, como diz a psicanálise e o próprio narrador: “Conforme foi. Eu conto; o senhor me ponha ponto” (Santiago, 1982, p. 34-35).

Talvez Riobaldo represente a inauguração do que se consolidará mais para o final dos anos 1960 e ao longo da década de 1970 do que se pode chamar performativo, em atuações como a de Plínio Marcos, ou Oiticica, ou mesmo na ficção de Rubem Fonseca. Porém, a literatura advinda das favelas brasileiras desloca-se ainda mais em relação a essa questão, pois, em geral, substitui o performativo pelo biográfico. O realismo não se apresenta como uma opção estética apenas, mas como procedimento documental que garante a legitimidade do discurso. Isso acaba por relativizar a própria condição marginal do discurso, pois sua condição garante nichos importantes do mercado editorial, bem como da pesquisa antropológica ou cultural.

A hipótese que pretendemos experimentar é a de que a poesia das favelas produz o deslocamento na subjetividade que compunha o discurso social na literatura brasileira. Longe de desenvolvê-la e afirmá-la como tese, pretendemos elencar pequena amostragem de fragmentos que poderiam corroborar a hipótese.

No poema “Descobrimento”, de Mário de Andrade, o poeta descobre-se “comovido” diante de um livro “palerma”, ao lembrar que lá no Norte:

Um homem pálido magro de cabelo escorrendo nos olhos,

Depois de fazer uma pele com a borracha do dia,

Faz pouco se deitou, está dormindo.

Esse homem é brasileiro que nem eu

(Andrade, 1993, p. 203).

A despeito da identidade que se produz, é nítido que o adjetivo “palerma” revela o desconforto do intelectual, do brasileiro que, pela cultura livresca, distancia-se do seu povo. O que está fora de cogitação para o poeta de “Descobrimento” é que esse brasileiro, que faz uma pele com a borracha do dia, pode ser também poeta e não apenas objeto ou tema da poesia:

A minha poesia,

apesar de pouca e rala,

cabe na tua boca

dentro da tua fala.Apesar de leve e rouca,

chora em silêncio

mas nunca se cala.E apesar da língua sem roupa,

não engole papel,

cospe bala!

(Vaz, 2007, p. 51).

A “língua sem roupa” contrapõe-se à pele endurecida do trabalhador, circula na fala e “não engole papel” de livros palermas. Revida, ataca, faz-se arma ao reconhecer a culpa e o desconforto dos que respondem pela tradição letrada – a roupa da língua. Ideologicamente, pode-se dizer que esse era um dos traços do projeto modernista, “a língua certa do povo”, no dizer de Bandeira. Mas e quando essa ideologia estética sofre também o deslocamento social e recoloca a origem do discurso? – eis uma das questões que a poesia das favelas põe e que deve ser enfrentada.

O mea culpa absoluto do poeta modernista estará presente, no entanto, em certas posições assumidas pelo eu-lírico drummondiano, reconhecidamente desconfortável frente à vida dos desfavorecidos. “Favelário nacional” é um dos títulos em que o tema melhor se evidencia. O poeta interpela a favela para reconhecer:

Tenho medo. Medo de ti, sem te conhecer,

medo só de te sentir, encravada

favela, erisipela, mal-do-monte

na coxa flava do Rio de Janeiro.Medo: não de tua lâmina nem de teu revólver

Nem de tua manha nem de teu olhar.

Medo de que sintas como sou culpado

e culpados somos de pouca ou nenhuma irmandade.Custa ser irmão,

custa abandonar nossos privilégios

e traçar a planta

da justa igualdade.Somos desiguais

e queremos ser

sempre desiguais.

E queremos ser

bonzinhos benévolos

comedidamente

sociologicamente

mui bem comportados

(Andrade, 1984, p. 106).

Enquanto isso, na favela:

Quatro jovens

morreram na chacina

do fim da rua.

Conforme a notícia,

dois deles tinham passagem.

Os outros dois

foram assim mesmo…

clandestinamente

(Vaz, 2007, p. 62).

O horror, o horror de Drummond, que se revela como medo do estranho, não pode pressupor o mínimo de familiaridade. Se o faz, flagra-se no pecado da impostura e da hipocrisia, daí a culpa cristã da fraternidade perdida. O estranho e o medo, para quem está fora da favela, ganha uma notação cotidiana e familiar em Sérgio Vaz. A referência espacial – “no fim da rua” –tão familiar do poeta, distancia o leitor, que, imbuído de uma noção relativa de justiça, estranha a transformação semântica no sentido de “clandestinamente”. Clandestinos seriam os trabalhadores, os justos, os que não têm passagem pela polícia. Menos do que esconder traficantes, a favela serve para abrigar trabalhadores explorados.

Numa linha que poderia passar por um João Cabral de Melo Neto, reconhecendo que assume a fala em nome do outro, em um poema como “Graciliano Ramos” –“Falo somente por quem falo”[3] –, ou pelo conflito de um Gullar (já mencionado acima por Lafetá), em poemas como “O açúcar”, em que o sujeito expressa as contradições entre o branco açúcar que adoça sua manhã de Ipanema e o sofrimento, “em lugares distantes onde não há escola nem hospital, de homens que não sabem ler e morrem de fome aos 27 anos” e:

Plantaram e colheram a cana

Que viraria açúcar.

Em usinas escuras, homens de vida amarga

E dura

Produziram este açúcar

Branco e puro

Com que adoço meu café esta manhã

Em Ipanema

(Gullar, 2008, p. 152).

Evidencia-se que, o desconforto do intelectual brasileiro não é necessariamente com a favela e o crime, mas com sua impotência frente à exploração do trabalho, à alienação do homem. Por outro lado, ao assumir para si o discurso poético, uma das mais fortes máquinas de desalienação, o poeta da periferia o faz sem crise, herdeiro legal tanto dos modernistas de 1920 quanto dos marginais de 1970:

Não faço poesia,

jogo futebol de várzea

no papel

(Vaz, 2007, p. 116).

Mas o que demarca a apropriação daquela tradição poética é um lugar específico, daí a importância de interfaces conceituais entre espaço e cultura, um lugar que é metaforicamente demarcado como o campo de várzea, em oposição ao campo gramado. A mesma analogia há entre a poesia da fala e a que agora é colocada no papel. Se a ação modernista de incorporação da fala ao poema era de destituição da tradição beletrista, a ação da periferia é de instituição, de afirmação de um lugar até então restrito às elites ou aos mulatos sabidos.

Tal apropriação resulta, finalmente, num deslocamento que encontra uma boa síntese no prefácio-manifesto da coletânea Literatura marginal, em que Ferréz afirma “não somos o retrato, pelo contrário, mudamos o foco e tiramos nós mesmos a nossa foto” (Ferréz, 2005, p. 9). Essa tomada de posição recoloca a questão diante de outra discussão – um dos pontos-chave da compreensão da cultura contemporânea – a do intelectual. Em que medida jovens oriundos das periferias urbanas brasileiras, rappers, escritores marginais, estariam interferindo na atividade intelectual, que tradicionalmente representou-se pelo deslocamento do sujeito do discurso da elite para as bases e que agora ganha sentido inverso. No entanto, tal leitura deve atentar para o fato de que o intelectual não se caracteriza necessariamente e apenas pela tomada da palavra, conforme alerta Pierre Rosanvallon:

Que os intelectuais fossem os vigilantes, que alertassem, que interviessem no fórum era fundamental nas sociedades dos séculos XVIII e XIX, quando o fórum era muito pequeno, quando a liberdade de imprensa era reduzida. Voltaire tomar a palavra era decisivo. Quando o sufrágio universal não se realizava, que um escritor de renome falasse em nome dos esquecidos, dos sem voz era decisivo; (hoje) existem muitos grupos que tomam a palavra. Não há déficit de tomada de palavra em nossa sociedade. Existe, sim, déficit de compreensão. Ora, a vida intelectual concebe-se sempre como se ela fosse definida pela função de resistência, de tomada de palavra, de alerta. Mas ela se esquece de que seu verdadeiro trabalho é o trabalho da análise, de compreensão da realidade (Rosanvallon apud Novaes, 2006, p. 11).

Menos do que defender pontos de vista e ideologias, a literatura periférica assume uma postura bélica, quer ocupar espaços. Não quer só tomar a palavra, mas interferir no que Rosanvallon chama déficit de compreensão, que no caso da literatura brasileira, encontra-se nos restritos círculos em que a poesia é lida, feita e pensada, quando fecham-se os espaços para o que esse mesmo círculo define como poético.

Instâncias legitimadoras – demiurgos e amigos do rei

Vou-me embora pra Pasárgada

Lá sou amigo do rei.

(Manuel Bandeira)

Certa poesia que circula contemporaneamente no Brasil lembra uma menina chorona de que falava Mário Faustino: não encontra leitores e circula somente entre pares, outros poetas, muitos dos quais talvez pouco leiam poesia, o que causa a estranha impressão de que a poesia contemporânea brasileira encontra mais poetas que leitores. Se continuássemos a leitura com base na reflexão de Mário Faustino, diríamos que é uma poesia pouco perigosa:

O poeta contemporâneo tem que ser perigoso como Dante foi perigoso: uma força respeitável frente às demais forças sociais. Do contrário, no entontecedor movimento rumo-Norte a que assistimos em nossos dias, a poesia seria qualquer coisa de marginal, menina chorona ou risonha, abandonada à beira de uma autoestrada de tráfego intenso. O poema precisa funcionar como qualquer outra coisa. E para que possa fazê-lo, para que a poesia possa voltar a ser – como sem dúvida já o foi e potencialmente ainda o é – o mais eficaz, o mais perene e o mais exato dos meios de comunicação, é necessário, em suma, que o poema viva em função do tempo, do espaço e do homem – contra ou a favor, nunca indiferente (Faustino, 1977, p. 37-38).

Menos que professores, educadores, contadores de história, acredito que a Literatura e a Poesia sejam os principais formadores de leitores. Mas se a poesia é indiferente, como comover, deleitar, ensinar? Não há professor que dê jeito, com a poesia dos amigos do rei. A demanda de formação de leitores, por outro lado, não é apenas das escolas dos subúrbios, favelas, quebradas e bolsões de miséria do Brasil, mas ocorre também dentro das faculdades de Letras. A herança formal-estruturalista ainda faz vítimas. Há estudantes que visitam toda a crítica e as teorias literárias e passam longe dos textos. A esse respeito vale conferir a reflexão de Todorov sobre a literatura em perigo (Todorov, 2009).

Se uma esfera da recepção literária, genérica, não especializada, é capaz de levar, em pleno século XXI, a ficção e a poesia aos tribunais e às salas dos diretores de escola, de produzir equívocos vergonhosos como o caso de Oswaldo Martins e de Ferréz, isso é sinal de que a formação de leitores não vai bem há muitos anos. É sintoma de que as faculdades de Letras do país têm fracassado em uma de suas principais tarefas. Estamos e estaremos longe de erradicar o analfabetismo no Brasil, enquanto poemas como o que se segue forem lidos como propostas de nudismo em sala de aula.

lições oswaldianas

as professoras dariam nuas as de história

por sua vez alunas e alunos também nus

assimilariam o que a história nos rouboua celebração do corpo e do espírito assim

recolocados permitiriam a nossos jovens

a experiência dos ferozes tupinambá

(Martins, 2008, p. 34).

Isso é mais que analfabetismo, pois conheço muito analfabeto que não é burro. O poema citado compõe uma série intitulada “Arte da deseducação”. Eis aí uma boa alternativa para uma educação que evidencia fracassos. Estaria nessa deseducação o saber quem somos, reconhecer nossas tradições, nossas indecisões, nossas ambiguidades. Aprender, de uma vez por todas, a transitar entre. A floresta e a escola. A favela e o asfalto. A 7Letras e a Toró.

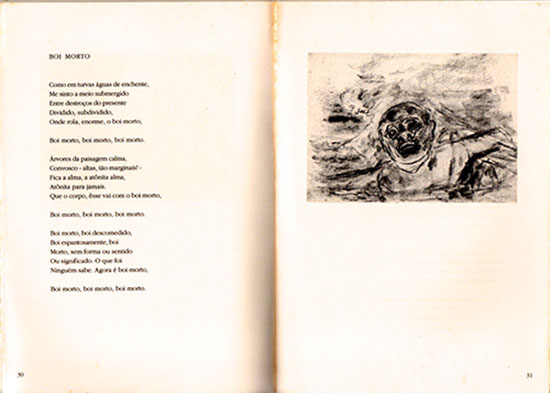

Para nos lermos e nos entendermos nessa tradição, pode-se desejar também que a deseducação seja uma deseducação pela pedra. Não aquela do meio do caminho, nem a outra ulcerando a boca do sertanejo, no meio do feijão. Agora a de um colecionador, que ensina que:

As pedras não falam,

Mas quebram vidraças

(Vaz, 2007, p. 13-15).

Quem tem telhado de vidro que se proteja. Muito em breve, em 2022, se as forças ocultas permitirem, sem falar das efemérides, estará com quase 40 anos nossa experiência democrática.

Antiode para os inocentes do Leblon

“a vida que eu queria livraria o Leblon”

(Rogério Batalha)eles nem imaginam na praia lotada:

o lugar ao sol que a sorte lhes reservou

acaba de ser limpo por um rabecãoah! os definitivamente inocentes

– estão em casulos e em seu córtex

matrix injeta uma vida como ela é

roteirizada por maneco com trilha de tom e chico, marina e antonio

pois que vivam essa vidinha da província

frequentem suas livrarias

(que todas as travessas já se mudaram para avenidas)

discutam nos cafés a entrevista do caetano

leiam seus policiais impunes

chamem o fonseca de zé rubem

refestelem-se da feijoada light, do café descafeinado, da coca descocainada e da caipirinha de lima da pérsia com adoçante

(estévia, é claro)

como quem extirpa um câncer

chamem a polícia para calar o bêbado chato (alcoolista incômodo)

demitam por justa-causa a empregadinha atrevida (doméstica impertinente)

fujam do crime como quem planta pistas

distraiam seus medos como quem conta os corpos chacinados na “comunidade” do pedreiro

e busquem no google (escondido das crianças) os poemas “pornográficos” do professor demitido da escola parquevenerem seus malucos célebres

gentileza

gera

gente

lesanão percam o programa do lobão

recitem os gracejos do chacal

mas não confundam bon vivant com marginal

(e atenção – é pra outro lado que a Heloísa Buarque está olhando agora, não cheguem atrasados, hein!)e continuem a cantar

com bethânia, martinho e com o gullar,

inocentes definitivos,

no navio negreiro que entra ao largo

tem mó galera socando o pilão do poema(poema originalmente publicado na oficina de antiode do TextoTerritório – www.textoterritorio.pro.br/antiode)

* Alexandre Faria é professor de Literatura Brasileira na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e pesquisador do CNPq.

Referências

ANDRADE, Carlos Drummond de. O corpo. Rio de Janeiro: Record, 1984.

ANDRADE, Mário. Poesias completas. Belo Horizonte: Vila Rica, 1993.

ANDRADE, Oswald. Estética e política. São Paulo: Globo, 1991.

ANTELO, Raul et all. Declínio da arte ascensão da cultura. Florianópolis: ABRALIC; Letras Contemporâneas, 1998.

BRUM, Eliane. Os novos antropófagos: artistas da periferia de São Paulo lançam sua própria Semana de Arte Moderna. Revista Época, ed. 487, Rio de Janeiro, Editora Globo, 17 de Setembro de 2007. Disponível em

<http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EDG79089-6014-487,00.html>

CANCLINI, Néstor García. Culturas híbridas: estratégias para entrar e sair da modernidade. São Paulo: Edusp, 1998.

CASTORIADIS, Cornelius. A instituição imaginária da sociedade. 5ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2000.

CEVASCO, Maria Eliza. Dez lições sobre os Estudos Culturais. São Paulo: Boitempo, 2003.

CUNHA, Eneida Leal. Margens e valor cultural. In: MARQUES, Reinaldo; VILELA, Lúcia Helena. (Orgs.). Valores: arte, mercado, política. Belo Horizonte: UFMG/Abralic, 2002.

FARIA, Alexandre. O Brasil presente: construções-ruínas do imaginário nacional contemporâneo. Tese (Doutorado em Letras), PUC-Rio, Rio de Janeiro, 2002.

FAUSTINO, Mário. Poesia experiência. São Paulo: Perspectiva, 1977. 281 p.

FERRÉZ (org.). Literatura marginal: talentos da escrita periférica. Rio de Janeiro: Agir, 2005.

FERRÉZ. Pensamentos de um ‘correria’. In: Folha de São Paulo, 08/10/2007.

______. Ninguém é inocente em São Paulo. Rio de Janeiro: Objetiva, 2006.

FIGUEIREDO, Eurídice (Org.). Conceitos de literatura e cultura. Juiz de Fora: UFJF, 2005.

GULLAR, Ferreira. Poesia completa, teatro e prosa. Rio de Janeiro: Nova Aguillar, 2008.

GOMES, Renato Cordeiro & MARGATO, Izabel. O papel do intelectual hoje. Belo Horizonte: UFMG, 2005.

HALL, Stuart. Identidade cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro: DP&A, 1999.

______. Quem precisa da identidade?In: SILVA, Tomaz Tadeu (Org.). Identidade e diferença: a perspectiva dos estudos culturais. 5ª ed., Petrópolis: Vozes, 2004.

HARVEY, David. A condição pós-moderna: uma pesquisa sobre a origem da mudança cultural. São Paulo: Loyola, 1992.

HOLANDA, Sérgio Buarque. Raízes do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.

HOLLANDA, Heloísa Buarque & GONÇALVES, Marcos A. Cultura e participação nos anos 60. São Paulo: Brasiliense, 1994.

KEHL, Maria Rita. A frátria órfã: o espaço civilizatório do rap na periferia de São Paulo. In:

LAFETÁ, João Luiz. Dois pobres, duas medidas. In: PRADO, Antônio Anoni (Org.). A dimensão da noite. Coleção Espírito Crítico. São Paulo: Duas Cidades / Ed. 34, 2004.

LIMA, Luiz Costa. Arbítrio dos outros. In: Folha de São Paulo, Caderno Mais! 05/10/2008.

MARTINS, Oswaldo. Cosmologia do impreciso. Rio de Janeiro: 7Letras, 2008.

NOVAES, Adauto. Intelectuais em tempo de incerteza. In: O silêncio dos intelectuais. São Paulo: Companhia das Letras, 2006.

PERLMAN, Janice E. O mito da marginalidade: favelas e políticas no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1977.

RAMOS, Sílvia. Jovens das favelas na produção cultural brasileira dos anos 90. In: NAVES, Santuza Cambraia & ALMEIDA, Maria Isabel Mendes de. Por que não?: rupturas e continuidades da contracultura. Rio de Janeiro: 7Letras, 2007. p.239-256.

ROCHA, João Cezar de Castro et al. Nenhum Brasil existe: pequena enciclopédia. Rio de Janeiro: Topbooks, 2003.

ROSA, Allan da. Vão. São Paulo: Edições Toró, 2004.

SALES, Écio. A poesia revoltada. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2007.

SANTIAGO, Silviano. Democratização no Brasil – 1979-1981 (cultura versus arte). In: ______. O cosmopolitismo do pobre: crítica literária e crítica cultural. Belo Horizonte: UFMG, 2004.

______. Vale quanto pesa. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1982. p. 25-40.

SANTOS, Joel Rufino dos. Paulo e Virgínia: o literário e o esotérico no Brasil atual. Rio de Janeiro: Rocco, 2001.

SHABAZZ, Dugueto. Notícias jugulares. São Paulo: Toró, 2006.

SOUZA, Eneida Maria de. Crítica cult. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2002.

TODOROV, Tzvetan. A literatura em perigo. São Paulo: Difel, 2009.

VAZ, Sérgio. Colecionador de pedras. São Paulo: Global, 2007.

______. Manifesto da antropofagia periférica. In: Literatura, pão e poesia. São Paulo: Global, 2011. p. 50-52.

WOODWARD, Kathryn. Identidade e diferença: a perspectiva dos Estudos Culturais. Trad. Tomaz Tadeu Silva. 6 ed. Petrópolis: Vozes, 2006.

Notas

[1] Processo por suposta apologia da violência, em função de um conto publicado na Folha de S. Paulo, de 08/10/2007, por ocasião de uma polêmica em torno de um assalto sofrido pelo apresentador Luciano Huck.

[2] Apesar de parecer limitada à obra de Gullar, esta leitura pode ser reafirmada em várias peças da poesia brasileira. Valeria a pena destacar duas: “Graciliano Ramos”, de Cabral, espécie de fórmula programática que encontra ecos tanto na obra do romancista homenageado pelo poema quanto na do próprio poeta; e “Favelário nacional”, de Drummond, poema em que se explicitam exemplarmente os limites da consciência do artista, de que fala Lafetá.

[3] Sobre a leitura desse poema no presente contexto, conferirem dissertação de mestrado de Carolina Barreto, que orientamos no PPG-Estudos Literários da UFJF.