O design neste artigo será entendido como “máquina de guerra”, no sentido de atividade projetual que possui uma dimensão estratégico-política. Essas ideias fortes estiveram presentes nas categorias de téchné e ars utilizadas da Antiguidade ao Medievo. Este texto é também uma reflexão que defende a hipótese de que na ideia contemporânea de design atuam três registros distintos: se, em um primeiro momento, ele é a atualização dos conceitos de téchne e ars; em outro, o design não é redutível e nem tampouco sinônimo das noções modernas de arte, técnica, tecnologia e ciência, ainda que estas estejam contidas no próprio conceito de design; em um terceiro, o design se apresenta como campo profissional aberto e móvel para onde convergem distintos saberes, ou seja, design é devir.

A relação do design com a arte, a técnica e a tecnologia tem sido bastante problematizada[1]. Certamente não são discussões menores, uma vez que há um consenso sobre a importância que esses elementos têm no fazer projetual. Contudo, há que se chamar a atenção para o fato de que há outros campos de produção de saber que também realizam interfaces complexas, difíceis e/ou interessantes com o design.

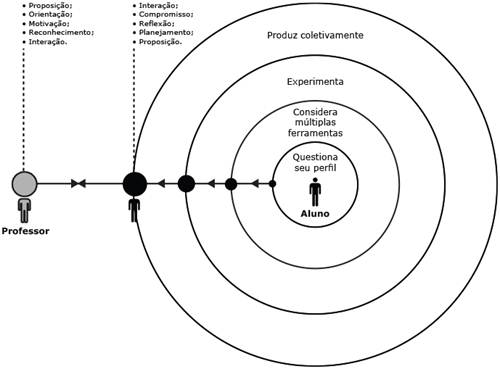

Pelo fato de se encontrar no entroncamento para onde convergem diversos saberes, o design se apresenta como um campo interdisciplinar por excelência (Villas-Boas, 2009). Esta é, sem dúvida, sua marca fundadora. Contudo, essa fluidez pode apresentar-se como problemática quando se percebe que há uma miríade inumerável de profissionais que reivindicam parentesco, ou mais que isso, filiação direta mesmo, com o fazer do design.

Não se pretende aqui definir o design – que na maior parte das vezes, habita uma região nebulosa –, mas procurar tornar mais clara uma configuração histórica que ele tem assumido na produção de conhecimento na contemporaneidade. Essa configuração, se não delimita o design, ao menos aponta para alguns lugares que ele pode estar ocupando no quadro da produção de saberes.

Muito da curiosa configuração do design contemporâneo remete à noção de téchne utilizada pelos gregos antigos. O fato de que só muito recentemente tenha se forjado um conceito – design – que, em alguma medida, procurou dar conta da multiplicidade do fazer projetual (Burdek, 2010, p.13-16), corrobora com este retorno aos gregos que aqui se propõe.

Quando téchne não é técnica nem arte

Da Antiguidade Clássica à Renascença não se fazia distinção entre arte, técnica, tecnologia; entre ciências aplicadas e ciências puras ou entre belas-artes e artes aplicadas. Na Antiguidade, os gregos utilizavam a expressão téchne para se referir àquilo que identificamos hoje como saberes autônomos, tais quais arte, arquitetura, engenharia, design, publicidade, propaganda etc. A expressão grega posteriormente seria traduzida para o latim como ars e utilizada até fins da Idade Média. Numa apreensão rápida poderia haver a tentação de traduzir téchne por técnica e ars por arte, mas isto seria um equívoco. (Contudo, frequentemente estes dois conceitos, que originalmente possuem o mesmo significado, assim o são traduzidos). Melhor seria respeitar o valor semântico das duas expressões, que apontam para um mesmo significado. Falar de téchne ou de ars, é falar da mesma coisa, é, também, reportar a conceitos de difícil tradução. Talvez, por esta dificuldade, já se pode vislumbrar uma certa empatia entre estes conceitos e o design.

O primeiro autor a utilizar a expressão téchne foi o historiador Heródoto, definindo-a como “saber fazer de forma eficaz”. Já para Platão a téchne estaria ligada “à realização material e concreta de algo” (Dias, s/d). Há em ambas as definições a dimensão da realização de uma atividade, ou seja, a téchne é ação que extrapola o plano da contemplação e da meditação (Dinucci, 2008). Não que ela não se dedique à contemplação e à meditação, mas, efetivamente, objetiva a realização de um fim prático, que pode ser material ou intangível. Pode-se, desse modo, se pensar na téchne como uma atividade também ligada à política no sentido de estratégia. No mundo grego a participação do cidadão na pólis exigia a construção de um discurso e, consequentemente, de toda uma tecnologia voltada para o pensar e o agir. A filosofia se constituirá nesta grande “máquina tecnológica” que auxiliará a condução do homem livre na politeia. A téchne partilha, desse modo, o fazer prático com a filosofia, mesmo estando esta mais afeita ao pensar, ao especular, que também é uma atividade, mas de outra natureza porque não visa a um fim material.

A téchne, por estar sujeita a regras sistemáticas de observação, de execução e de repetição, está ligada a um tipo específico de pensamento (episteme) e é capaz de produzir discurso sobre o fazer (logos). Assim, ela se apresenta porque uma das suas condições de existência e de afirmação está na possibilidade de transmissão desse saber, ou seja, o technites, aquele que exerce e ensina o seu ofício, não o faz com base apenas na sua experiência particular, mas sim calcado na extrapolação dos casos individuais visando certa universalidade. O profissional das technai é um observador atento do seu mundo e do seu tempo. Observa e age sobre a natureza quando transforma a matéria em produto; interfere na esfera humana quando coloca em circulação aquilo que produziu.

Desse modo, a téchne, concebida como ação humana, se opõe, por um lado, à ordem e aos movimentos da natureza e, por outro, ao caos. Distancia-se, ainda, do mundo divino, pois as technai desse plano produzem coisas belas, justas e verdadeiras. Sendo ação humana que transforma a matéria da natureza – evidentemente, o faz de forma eficaz, pressupondo uma episteme e um logos – a téchne está firmemente ligada à poiésis, à produção.

No livro X da República, Platão (1997) elabora uma hierarquia para a poiésis (produção) e estabelece sua correspondência com a teoria. Na relação desta com o mundo das ideias, o filósofo identifica três níveis de teorizações: o “saber dos artistas”, a episteme e a téchne (Santaella, 2000). Como o resultado da atividade do artista não está relacionado com a realidade do mundo das ideias, ele se dedica à geração tão somente daquilo que Platão denomina de simulacro. O artista, na sua prática, procura imitar, mimetizar a natureza percebida como realidade verdadeira; estabelece com ela uma relação direta simulando aquilo que os olhos captam. Ora, sendo a realidade uma sombra do mundo verdadeiro, que para Platão é o mundo das ideias, o artista produz, por assim dizer, a cópia da cópia. É um gesto nefasto, na visão platônica, uma vez que o artista, com sua obra, reforça o engano da própria realidade e distancia ainda mais os indivíduos da verdade.

Por conta dessa deficiência, a ação do artista é excluída do âmbito das téchne: na sua poiésis (na produção da obra) o “saber dos artistas” não exige uma téchne que justifique este nome. Por outro lado, o conhecimento produzido pela episteme é um saber demiúrgico, porque possibilita pensar o “ser” tal como é por natureza. O demiurgo, ao criar as coisas, o fez acrescentando-lhe suas essências, tornando-as efetivamente verdadeiras. Esta verdade essencial habita o plano das ideias e é este plano ideal que a episteme investiga. Já o conhecimento elaborado pela téchne é diferente daquele da episteme, pois só se aproxima do divino, é um saber de ordem humana. A téchne busca vislumbrar o “ser” na sua integralidade, mesmo não o conseguindo tal como o fazem os deuses, mas se distancia do “saber dos artistas” porque interfere e lida com a natureza, procurando não mimetizá-la, mas transformar a matéria dela extraída. Ainda assim, a poiésis das technai é limitada internamente por um saber-fazer que não lhe permite atingir plenamente o mundo das ideias. Nisto, a episteme lhe supera.

Vê-se, então, que na hierarquia platônica a poiésis demiúrgica, por ser divina, é aquela que cria as essências do mundo verdadeiro, a esfera das ideias. A poiésis epistêmica, por se constituir num grande esforço do pensamento, se aproxima da produção demiúrgica. E a poiesis da téchne, afastada da demiúrgica e atuando no plano humano, transformando a matéria da natureza em algo útil, belo e verdadeiro, somente pode ser assim denominada, se possuir uma episteme que lhe seja correlata.

Platão identifica, ainda, três formas que a téchne pode assumir: a utilitária, a militar e a do governo dos homens. Evidentemente que já se está no Período Clássico e as transformações pelas quais passa o conceito de téchne estão a refletir as mudanças ocorridas no plano social e político de Atenas. Algumas modalidades de poiésis, que pertenciam no mundo pré-socrático ao campo da téchne como, por exemplo, a agricultura e o artesanato – sistematicamente foram banidas desse espaço. Ao mesmo tempo se observa nesta operação a emergência de um processo classificatório e hierarquizador dos campos do saber. Contudo, sobrevive no registro do pensamento racional platônico, senão como resquício, ao menos como impossibilidade de exclusão, algo daqueles fazeres outrora pertinentes ao mundo das technai (apud Barbosa, 2003).

É, contudo, Aristóteles quem vai fixar um sentido amplo para téchne e que durante séculos marcará o pensamento ocidental. Segundo Aristóteles, (…) a experiência quase se parece com a ciência e a arte. Na realidade, porém, a ciência e a arte vêm aos homens por intermédio da experiência, porque a experiência (…) criou a arte, e a inexperiência, o acaso. E a arte aparece quando, de um complexo de noções experimentadas, se exprime um único juízo dos casos semelhantes (Barbosa, 2003, p. 55).

No trecho citado, téchne foi traduzida por arte, como comumente tem sido feito, e episteme por ciência. Contudo, traduzir téchne por arte também se mostra insuficiente para dar conta da complexidade do conceito. Em todos os casos, téchne e episteme são superiores à experiência, ainda que dela não prescindam.

Caso seja correto identificar a produção plástica, escultórica, arquitetônica e dos objetos de uso cotidiano do mundo antigo como realização da téchne, também o será quando identificarmos as artimanhas de Ulisses narradas por Homero na Odisseia. Este era apresentado como um mestre da téchne porque possuía grande poder de convencimento sobre os homens. Também era mestre na arte de safar-se das dificuldades que lhe impunham os deuses. Medeia, ela também uma mestra da téchne, a utiliza para se vingar de Jasão, seu marido traidor, ao orquestrar uma terrível vingança: matar a futura esposa de Jasão e, lhe infringindo dor maior, assassinar os próprios filhos que com ele teve. Tem-se aí o caso de um domínio de saber ligado à magia e, para os gregos, isto também é possuir téchne.[2]

A téchne fazia parte do mundo das realizações materiais, tanto quanto do espaço da política ou da filosofia. Era um saber-fazer de um modo especial, pois requeria uma série de habilidades estudadas e aprendidas. Aquele que domina determinada téchne, o faz ultrapassando o conhecimento adquirido apenas pela experiência, porque o “faz bem” e porque estudou e a aprendeu.[3] Não se restringe apenas ao ato de produzir (poiésis), mas é saber fazer coisas a partir de reflexão e planejamento. É mais do que possuir a simples habilidade de fazer, pois demanda atividade intelectual e, consequentemente, produção de um determinado saber. Neste sentido, a téchne supera a empiria, ou seja, apenas saber-fazer através de um aprendizado puramente técnico, desprovido de pensamento. Vê-se, então, em todos os casos, desde Platão a Aristóteles, a profunda semelhança com o ofício do designer. Ele não é e nem se apresenta com um “prático” que apenas domina certas técnicas ou certas tecnologias na elaboração do seu projeto. Há sempre uma grande carga reflexiva naquilo que resulta como produto final da atividade projetual.

Aristóteles, no terceiro capítulo do livro VI da Ética a Nicômaco, afirma:

Toda téchne versa sobre a produção, sobre o emprego de técnicas e sobre o teorizar como se pode produzir ou se produz algo do que é suscetível tanto de ser como de não ser, e cujo princípio está naquele que o produz e não no produzido (Aristóteles, 2001, p. 4).

A passagem é rica. Aristóteles enfatiza o caráter teorizante da téchne para além da aplicação pura e simples de técnicas, estas podendo ser acessadas pela experiência. Chama a atenção para o fato de que o locus de força no uso das téchne não está no produto, mas no sujeito que o produz e no fim a que se destina. É ele, o technites, que tem o poder de agir sobre a matéria (seja ela concreta ou intangível) transformando-a. Para usar uma linguagem própria do nosso tempo, pode-se dizer que na passagem acima, Aristóteles se refere à téchne como produtora de um saber que se utiliza de método (como se pode produzir ou como se produziu algo) e teoria (do que é suscetível tanto ser como de não ser) para realizar seu fim. Por isso, afirma mais adiante, ela é superior à experiência, mas dela não prescinde.

Ao estabelecer regras, a téchne se apresenta como uma atividade vinculada à experiência e, por oposição, contrasta com o acaso, com o espontâneo e com o natural. Liga-se, desse modo, ao artificial; àquilo que é produzido e feito a partir do estabelecimento de certas regras. Contudo, a téchne prepondera sobre a experiência porque se utiliza de recursos que em muito a extrapolam. A experiência por si só não seria suficiente para a realização plena da téchne. Aquilo que atualmente denominamos de arte estava impregnada pela téchne para os gregos. Do mesmo modo a arquitetura, a engenharia ou mesmo a confecção de um móvel ou uma peça de vestuário.

Toda téchne pressupõe a produção de saber, mas difere da episteme porque esta última vincula-se exclusivamente à produção de conhecimento em estado puro. Em todo caso, ambas se referem ao conhecimento do universal. Tanto téchne como episteme, porque podem e são aprendidas através dos estudos, e são acessadas a partir de um logos (discurso), diferem da experiência e, por isso, lhe são superiores. Era estranha a sufixação de téchne com o conceito de logos – tal como se fez na Modernidade com a criação do conceito de tecnologia – uma vez que para a realização do primeiro se pressupõe obrigatoriamente o uso do segundo (Brandão, 2010).

Em síntese, o conceito de téchne, como nos alerta Vargas (1994), ultrapassa em muito a noção moderna que se tem de arte e técnica:

As “techné” gregas eram, em princípio, constituídas por conjuntos de conhecimentos e habilidades profissionais transmissíveis de geração a geração. São desse tipo de saber a medicina e a arquitetura gregas. Também são “techné” a mecânica, entendida essa como a técnica de fabricar e operar máquina de uso pacifico ou guerreiro, e os ofícios que hoje chamamos de “belas artes”. Ao lado dessas havia também, uma “techné” exata como, por exemplo, a utilização das matemáticas na agrimensura e no comércio. Mas, não se deve entender “techné” sempre como um saber operativo – manual. Com efeito, o conceito de “techné” é mais extenso (Vargas, 1994, p.18).

Quando ars não é arte nem técnica

Posteriormente, o conceito grego de téchne será traduzido para o latim por ars e será utilizado até o século XVIII. Na Idade Média, ganha variados usos significando, em linhas gerais, a arte de bem fazer algo, isto é, o conceito de ars continua com a mesma acepção e atributos da téchne. Desde a ars amandi dos romanos, passando pela ars mechanica dos construtores de catedrais, chegando à ars moriendi dos monges medievais, o saber-fazer vinculado à produção de conhecimento, de estudo, de observação a um conjunto de regras, continua sendo a tônica da concepção. Ainda que na contemporaneidade seja comumente traduzida por arte, não se estava a falar aí sobre a arte no sentido estrito de uma produção plástica e sim de uma prática humana pensada, estudada e conhecida.

Contudo, a ars mechanica, que não era mais do que uma das muitas modalidades que a ars incorporava, a partir da Renascença foi aos poucos assumindo as características daquilo que hoje denominamos técnica (Dias, s/d). Este deslocamento se consolida no século XVII por ocasião da elaboração da Enciclopédia, quando Diderot e D’Alembert

propuseram-se então a organizar o Dictionaire raisoné des sciences, des arts et des métiers, abarcando todo o conhecimento científico, artístico e técnico a partir do empirismo técnico, pois acreditavam que a única maneira de conhecer seria por sensações no manuseio das coisas; mas, não abandonaram o racionalismo, principalmente quando expresso através das matemáticas. Todos os conceitos derivavam de fatos, mas esses deveriam ser ordenados preferivelmente pela matemática para serem compreendidos (Vargas, 1996, p. 257).

A matematização do conhecimento sobre a natureza e sobre todas as coisas, que seria levada a efeito pelos enciclopedistas, é uma antiga aspiração do pensamento moderno, remontando a Galileu Galilei e Descartes. O desenvolvimento da reflexão sobre a cinemática e a mecânica iria engendrar, por fim, a ideia de que a natureza e todo o cosmos funcionavam de fato como uma grande máquina regida por uma racionalidade que poderia ser descoberta. O próprio corpo humano passa a ser extensivo dessa noção mecânica. Visto, percebido e estudado como conjunto de engrenagens e sistemas que se relacionam entre si, o corpo é entendido como uma máquina perfeita. A noção de saúde e doença evidentemente compartilha a lógica desta mesma metáfora: saúde, corpo-máquina funcionando dentro da normalidade; doença, máquina enguiçada. Para além do que sugere a metáfora maquínica, há novos conceitos formulados que cumprem com importante papel no plano do pensamento e da produção material a categoria do normal e do patológico (Canguilhem, 2002). Não é de surpreender, então, o importante papel que o conceito de ars mechanica vai desempenhar a partir de então.

Como se apontou acima, esse modo de pensar e organizar os saberes era desde a Antiguidade completamente estranho e novo. A novidade e estranheza não residiam no fato de classificar ou hierarquizar o conhecimento, mas sim no moto que regia este feito. Durante a Idade Média foram elaborados diversos esquemas classificatórios do conhecimento tendo como referência as Sete Artes Liberais.[4] Nestas organizações por vezes havia um espaço que era ocupado pela ars mechanica que, como regra geral, até o século XII, figurava fora do grupo das ars que se dedicavam à produção de saber.[5]

Havia projetos categorizadores na Idade Média conforme nos relata Meirinhos (2009), contudo, a natureza destas classificações em muito difere da dos enciclopedistas do século XVIII. Não há a crença no poder absoluto da razão e da ciência neste longo arco temporal que vai da Antiguidade ao Medievo. Ainda nesta última Era, o conceito de ciência é herança da scientia aristotélica e é visto como conhecimento demonstrativo, ou seja, “o conhecimento da causa de um objeto e do por que o objeto não ser diferente do que ele é” (Costa, 2009, p.132).

Está-se perseguindo, ainda que sumariamente, a constituição do conceito de técnica. Viu-se que deriva da ars mechanica medieval incorporada e valorizada pelo pensamento da Ilustração. Quando, na Era Moderna, a técnica encontrou a ciência viu-se o nascimento daquilo que atualmente é denominado de tecnologia. Responsável por fornecer suporte, status e poder à ciência, a tecnologia é, na contemporaneidade, uma técnica que emprega conhecimentos científicos. Corrige o equívoco, demoniza a falha e busca alcançar o grau zero de erro na geração e aplicação do conhecimento. Em outras palavras, afasta e elimina o patológico ao criar a norma. Esta é a utopia da técnica e da tecnologia partilhada pela ciência e pela razão, especialmente por aquela identificada por alguns pensadores como razão-prática.[6] É nesse contexto das divisões e das especializações do conhecimento que tem origem o design.

A emergência do design na Era das “divisões”

Desde seu nascimento, o design traz consigo a marca da inconformidade, da crítica e da atenção ao tempo presente. Já é bem sabido que os historiadores localizaram seu registro de nascimento no contexto da revolução industrial (Heskett, 1998; Cardoso, 2008 e Moraes, 1999). Desse modo, é um saber que nasce no campo da modernidade e por isso contém todas as problemáticas que ela trouxe consigo. Emerge o design moderno como uma crítica ao fazer das máquinas, ao produto em série, percebido como de mau gosto e desumanizado. Alargando um pouco mais o campo de visão, a crítica vai além: não somente o produto, mas também o produtor sofre dos mesmos efeitos desumanizadores do contexto industrial. No século XIX, William Morris, John Ruskin, os pré-rafaelitas e a Escola de Artes e Ofícios apontavam nesta direção e denunciavam o equívoco do exílio imposto ao “belo” pela produção racionalizada. O resgate da estética na produção da cultura material se dá, na proposta desses autores, pela reintrodução do artesanato no fazer do designer. O fazer artesanal será o responsável pelo ingresso clandestino da arte na elaboração dos objetos de uso. Abre-se novamente aí, a discussão sobre as relações entre arte e artesanato.

O gesto introdutor do valor estético, ainda que remetendo ao artesanato, aliado às transformações tecnológicas ocorridas naquele tempo é, por assim dizer, uma tática de guerra desses primeiros designers. Camuflado pelo discurso do retorno ao artesanato, não estão os designers do século XIX propondo reacionariamente uma volta ao passado? Talvez este aspecto não fique suficientemente claro em textos clássicos da história do design, que insistem em sublinhar este tipo de crítica aos proto-designers como Ruskin e Morris e à Escola de Artes e Ofícios. Primeiro porque, justamente, estes precursores do design moderno se opõem vigorosamente aos estilos historicistas; depois, porque ao se referirem ao artesanato, não o concebem apenas como técnica construtiva, tal qual é concebido na modernidade.

O historicismo, que vigorou no século XIX se caracterizou justamente por um retorno acrítico ao passado. O revivalismo do neogótico, do neobarroco, do neorrococó e todos os ecletismos, com seus excessos ornamentais no desenvolvimento de produtos, deixam em evidência a falta de uma linguagem apropriada à Era da Industrialização (Cardoso, 2008). O historicismo ou o ecletismo do século XIX são, por assim dizer, um hiato, uma perplexa pausa no campo da cultura material que se sente atrapalhada, ou até mesmo ultrapassada, pelas transformações ocorridas no mundo da técnica e da tecnologia. É, de certa maneira, este o diagnóstico que fazem os precursores do design: não há um estilo ou mesmo uma forma de produção adequada aos novos tempos. A resposta mais acabada a este questionamento é dada pelo movimento de Artes e Ofícios. Em alguma medida ele preconiza a retomada da experiência do artesanato medieval.

Ao se reportar ao artesanato medieval, buscam lá o antigo significado de ars, não o da ars mechanica, que foi traduzida por técnica, mas o conceito geral de ars, entendido como projeto desenvolvido por diferentes saberes que dialogam entre si. Poder-se-ia ir além, sem o risco de forçar o argumento ou os limites do razoável: a referência à ars medieval, lida stricto sensu pelos “pais fundadores” do design como artesanato, aponta para a necessidade da construção de um campo de saberes; um campo interdisciplinar, tal como ocorria na Idade Média.

Sabe-se que a construção de uma catedral e de todos os seus equipamentos não era obra exclusiva de um arquiteto ou de um engenheiro. Nela estavam conjugados os esforços de escultores, pintores, construtores, pedreiros, marceneiros, vitralistas, ferreiros etc. A catedral medieval é resultado de um projeto coletivo para onde convergiam variados saberes, não sendo possível, também por isso, a assinatura da obra. Não seria digno e nem ético, somente o “arquiteto” (e é sempre bom lembrar que a categoria arquiteto não existia na Era Medieval) ou qualquer outro profissional se apropriar da autoria da obra. Os mestres da forma e dos materiais que organizavam o projeto eram todos possuidores de excelência naquilo que faziam, eram mestres da ars. Não somente dominavam as técnicas de fazeres próximos ao seu, mas também as tecnologias disponíveis a serem aplicadas no projeto. Evidentemente, eram também mestres do diálogo, haja vista a necessidade do trabalho “interdisciplinar”. Era a essas noções que se reportavam os precursores do design quando reivindicavam o retorno ao artesanato medieval.

Seria incoerente e contraditório que após tantas críticas ao revivalismo, o movimento de Artes e Ofícios propusesse um simples retorno ao passado. Observando a produção material do movimento percebe-se o quanto ela está longe de ser uma cópia do modelo medieval, mas, também, o quanto a experiência do medievo lhe foi importante no sentido de acertar o passo com as necessidades impostas pela industrialização. Emerge aí a ideia do projeto como caminho possível para a construção dos objetos numa cultura industrializada.

Outro dado importante para que se questione a ideia de reacionarismo desses primeiros designers, é que, além de propor uma retomada do conceito de ars, eles apontam para os limites da técnica e da tecnologia denunciando seu primado racionalista limitante, corroborando a tese de que estão atentos ao tempo presente. A técnica e a tecnologia, com sua obsessão pelo acerto, pela exatidão, excluíram do saber, a arte e, junto com ela, boa parte do pensamento. São esses atentos designers que, observando a separação, resgatam lá do mundo antigo, as possibilidades de releitura de conceitos e práticas outrora compartilhadas que foram fragmentadas. No mundo moderno, arte, artesanato, engenharia, arquitetura e aquilo que hoje entendemos por design, foram separadas como campos distintos.

O fato é que esta separação não é nova e nem tampouco iniciou no contexto do século XIX. O status de arte maior adquirida pelas artes plásticas em relação à produção artesanal, data da época da Renascença. Ao longo do tempo essa divisão assumiria uma configuração que identifica campos de atuação distintos que foram denominados de belas-artes e artes aplicadas (Dondis, 1997, p. 7-12).

Essa separação identificada e denunciada na aurora do design moderno é, sem sombra de dúvida, uma operação insistentemente realizada no capitalismo: a instauração da lógica das divisões. Alguns autores identificam esse gesto operativo como uma estratégia de exercício de poder, de controle, de subordinação e dominação (Foucault, 1979; 1995 e Machado, 1990) ou de constituição de campo (Bourdieu, 2004). Para se concretizar os efeitos positivos e/ou negativos de disciplinamento e controle, as divisões se mostram eficazes e eficientes. Conforme afirma Perelló:

El desmembramiento de los conceptos naturales para su análisis particular e individualizado que comenzó en el Renacimiento y se extendió a lo largo de toda la época moderna (…) La profundización en el desmembramiento de los conceptos y aprehensión de la naturaleza reforzó también entre filósofos y naturalistas la conciencia de que, a la postre, el problema final del descubrimiento y la investigación de la naturaleza era su análisis, es decir, la adopción de un método analítico, para el cual se hacía cada vez más imprescindible esa fragmentación de sus partes constitutivas (Perelló, 2002, p. 13).

Esquadrinhamento, enquadramento, separação, delimitação e fixação de campo, construção e sujeição de identidades, fazem parte da lógica operativa das tecnologias de controle e poder.[7]

No nascimento do design, no século XIX, o sistema das divisões estava em pleno funcionamento. Arte, arquitetura, ciência, técnica e tecnologia são separadas na modernidade como saberes distintos e independentes. A ciência, particularmente a ciência aplicada, assume grande centralidade no fazer e no pensamento ocidental, gozando de prestígio antes desconhecido. O desenvolvimento e a aplicação de técnicas e tecnologias específicas, funda a notoriedade e garante a autoridade da ciência. De quebra, técnica e tecnologia quando se conjugam, fornecem o suporte que sustenta a falácia da neutralidade do saber científico. Compreende-se, então, porque todo o conhecimento produzido busca afirmar-se como científico: porque, via de regra, é a partir da relação estabelecida com a ciência, que se pode gozar de um status maior ou menor, possibilitando o reposicionamento de determinado saber numa escala hierárquica. Aliando o saber produzido a procedimentos técnicos rigorosos e avançadas tecnologias, constitui-se um campo fortemente blindado à crítica.

Arte, ciência e filosofia, a partir da Era Moderna, ocupam lugares distintos no espaço da produção de saberes. As divisões são realizadas não apenas no espaço de fora, nos grandes conjuntos ou fontes produtoras de saber, mas também internamente, dentro dos próprios campos já constituídos, levando sempre o mais longe possível a especialização do conhecimento. Claro está que o eixo dessas particularizações e parcelamentos se fez, na maior parte dos casos, buscando estabelecer e fortalecer o vínculo com a ciência e, por este motivo, pode ser lido como estratégias de aquisição de status e poder particulares (Foucault, 1979; 2003).

Para ficarmos num exemplo conhecido, ocorre uma separação clássica entre belas-artes – associadas a uma arte maior, a arte propriamente dita – e artes aplicadas – vinculadas à produção de objetos do cotidiano, à decoração pura e simples, também denominada de artes decorativas.

Desse modo, sugere-se neste breve artigo que o design, na maior parte do seu desenvolvimento, se constituiu como campo de produção de conhecimento que se posiciona criticamente à proposta das divisões. Nascido nesse contexto, o design ao longo da sua história tem se debatido com esta problemática. Ora obtendo mais sucesso, ora fraquejando, ora fracassando, a busca por um caminho alternativo está no DNA da profissão. Fala-se atualmente no esgotamento do projeto funcionalista. Certamente o fato do design guardar relação de maior ou menor intimidade com a arte, de se relacionar com o mercado sucumbindo ou não a ele e de manter a postura transgressora, adesista ou ingênua no fazer profissional, são índices que auxiliam a compreender a extensão do reproche dirigido ao funcionalismo (Villas-Boas, 1998).

Considerações finais

O exame dos conceitos de téchne e ars, neste artigo, visava problematizar algumas questões concernentes ao design. Do mesmo modo que traduzi-los por técnica e arte, respectivamente, se mostrou equívoco – dada a complexidade dos seus significados – tomar ou entender o design por desenho industrial, arte, técnica ou tecnologia, é igualmente redutor e limitado. Há equivalência semântica entre aquelas categorias antigas e o design contemporâneo. A polissemia destes conceitos – téchne, ars e design, caso se lhes entenda como continentes daquilo que é denominado por arte, técnica e tecnologia – permite aproximá-los. Ainda que o design enquanto campo de produção de saber, tenha emergido no contexto da modernidade marcado pela lógica das divisões, subsiste na sua matriz a dificuldade dessa lógica se firmar plenamente, haja vista o espaço fluido e transversal em que se desenvolve a atividade projetual. Por um lado, a geografia pantanosa e permeável do design aquece positivamente a frieza do racionalismo normalizador e normatizador exigido pela técnica e pela tecnologia, quando acentua o valor do pensamento criativo e do desassossego na produção da cultura material. Por outro lado, ao se constituir como paisagem ampla, se abre à possibilidade de cooptação por outros campos e propicia também a ocorrência de ricos diálogos.

As dificuldades pelas quais se passou para firmar o sentido daqueles conceitos do passado – téchne e ars – ressurgem na atualidade com o design. Argumenta-se neste texto que essas dificuldades se instalam justamente porque esses conceitos se apresentam como devir, ou seja, como campo aberto, como espaço agônico, lugar onde se desenrolam combates. São lugares de luta e de resistência às imprecações das tecnologias de poder e de controle. Nesse sentido, conforme sugere Deleuze, por evidenciar e por exibir insistentemente sua dimensão política, o design é máquina de guerra.

* Alexandre Schiavoni é mestre em História pela UFRGS e professor dos cursos de Design e de Arquitetura e Urbanismo na Universidade Feevale (Novo Hamburgo/RS).

Referências

ARANTES, Priscila e ANTONIO, Jorge Luis. “As fronteiras entre o design e a arte”. In: VALESE, Adriana (et al.). Faces do design. São Paulo: Rosari, 2003, p.129-143.

ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. Brasília: UnB, 2001.

BARBOSA, Carlos Alberto. “Tékne e design: uma relação entre o conceito aristotélico de arte e o conceito contemporâneo de design”. In: VALESE, Adriana (et al.). Faces do design. São Paulo: Rosari, 2003, p.49-72.

BOURDIEU, Pierre. “Campo intelectual e projeto criador”. In: GODELIER et al. (Orgs.) Problemas do estruturalismo. Rio de Janeiro: Zahar, 1968, p. 105-145.

BOURDIEU, Pierre. “A gênese dos conceitos de habitus e de campo”. In: O poder simbólico. Rio de Janeiro: Bertrand, 2004, p. 59-74.

BRANDÃO, Antônio Jackson de Souza. “Téchne: entre a arte e a técnica”. Revista Litteris Filosofia, julho 2010, n. 5. Disponível em: <http://www.revistaliteris.com.br>. Acesso em 12 de junho de 2011.

BÜRDEK, Bernhard E. Design: história, teoria e prática do design de produtos. São Paulo: Blucher, 2010.

CAMPOS, Gisela Beluzzo de. “A influência do objeto industrial na arte”. In: VALESE, Adriana (et al.). Faces do design. São Paulo: Edições Rosari, 2003, p.71-80;

CAMPOS, Gisela Beluzzo de. “Arte, design e linguagem visual”. In: MOURA, Mônica. Faces do design 2 – ensaios sobre arte, cultura visual, design gráfico e novas mídias. São Paulo: Edições Rosari, 2009, p.65-79.

CANDIDO, Maria Regina. “Magia do katádesmos: téchne do saber-fazer”. Hélade 3 (1), 2002, p. 23-34.

CANGUILHEM, Georges. O normal e o patológico. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2002.

COSTA, Ricardo da. “A ciência no pensamento especulativo medieval”. In: Sinais – Revista Eletrônica. Ciências Sociais, Vitória: CCHN, n. 5, vol. 1, set. 2009, p.132-144.

DELEUZE, Gilles. Conversações. Rio de Janeiro: Ed.34, 1992.

DELEUZE, Gilles. Mil platôs – capitalismo e esquizofrenia. Vol. 5. São Paulo: Editora 34, 1997.

DIAS, Maria Helena Pereira. Encruzilhadas de um labirinto eletrônico — uma experiência hipertextual. Campinas-SP: Unicamp, s/d. Disponível em: <http://www.unicamp.br/~has/mh/principal > . Acesso em 20 de junho de 2013.

DINUCCI, Aldo. “Sócrates versus Górgia”. In: Anais de Filosofia Clássica, vol. 2, n. 4, 2008, p. 29-39.

DONDIS, Donis A. Sintaxe da linguagem visual. São Paulo: Martins Fontes, 1997, p. 7-12.

FOUCAULT, M. Microfísica do poder. Rio de Janeiro: Graal, 1979.

FOUCAULT, M. As palavras e as coisas. São Paulo: Martins Fontes, 1995.

FOUCAULT, M. Estratégia, poder-saber. Rio de Janeiro: Forense Universitária (Coleção Ditos e escritos IV), 2003.

GARCIA, Alicia Olabuenaga De la tecnica a la techne. Disponível em: <http://serbal.pntic.mec.es/~cmunoz11/techne.html#Inicio> . Acesso em 15 de junho de 2011.

HABERMAS, Jürgen. Teoria de la acción comunicativa I – Racionalidad de la acción y racionalización social. Madri: Taurus, 1987a.

HABERMAS, Jürgen. Teoria de la acción comunicativa II – Crítica de la razón funcionalista. Madri: Taurus, 1987b.

HABERMAS, Jürgen. Técnica e ciência como ideologia. Lisboa: Edições 70, 1987c.

MACHADO, Roberto. Deleuze e a filosofia. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1990.

MEIRINHOS, José. “O sistema das ciências num esquema do século XII no manuscrito 17 da Santa Cruz de Coimbra”. Revista Medievalista online, ano 5, n. 7, dez. 2009, Lisboa: Instituto de Estudos Medievais (IEM). Disponível em http://www2.fcsh.unl.pt/iem/medievalista. Acesso em 2 de junho de 2012.

MELO, Chico Homem de. Os desafios do designer & outros textos sobre design gráfico. São Paulo: Edições Rosari, 2003, p. 62-69.

MORAES, Anamaria de. “Design: arte, artesanato, ciência, tecnologia? O fetichismo da mercadoria versus o usuário/trabalhador”. In: COUTO, Rita Maria de; OLIVEIRA, Alfredo Jefferson de (Orgs.). Formas do design: por uma metodologia interdisciplinar. Rio de Janeiro: 2AB: PUC-Rio, 1999, p.156-191.

NASCIMENTO, Dulcileide Virginio. A téchne mágica de Medeia no canto terceiro de Os Argonautas de Apolônio de Rodes. Rio de Janeiro, 2007. 151 f. Tese (doutorado em Letras Clássicas) – UFRJ/ Faculdade de Letras/ Programa de Pós-Graduação em Letras Clássicas, 2007.

PERELLÓ, Javier Gimeno. “De las clasificaciones ilustradas al paradigma de la transdisciplinariedad”. Revista El Catoblepas, n. 10, dezembro 2002.

PLATÃO. República. São Paulo: Nova Cultural, 1997.

ROUANET, Sérgio. As razões do Iluminismo. São Paulo: Companhia das Letras, 1998.

SANTAELLA, Lúcia. “As aparições do belo”. In: Estética: de Platão à Pierce. São Paulo: Experimento, 2000, p. 25-36.

SOMMA JUNIOR, Nelson. “Artesanato: patrimônio cultural”. In: MOURA, Mônica. Faces do design 2 – ensaios sobre arte, cultura visual, design gráfico e novas mídias. São Paulo: Edições Rosari, 2009, p. 145-151.

STRUNK, Gilberto. Viver de design. Rio de janeiro: 2AB, 2007.

VARGAS, Milton. Para uma filosofia da tecnologia. São Paulo: Alfa-Omega, 1994.

VARGAS, Milton. História da matematização da natureza. Estudos Avançados, São Paulo, v. 10, n. 28, dez. 1996, p. 249-276.

VILLAS-BOAS, André. Utopia e disciplina. São Paulo, 2AB Editora, 1998.

VILLAS-BOAS, André. Interdisciplinaridade. In: Identidade e cultura. Teresópolis (RJ): 2AB, 2009, p. 23-29.

Notas

[1] Veja-se, por exemplo, Moraes (1999); Campos (2003; 2009); Somma Júnior (2009); Arantes; Antonio (2003); Barbosa (2003); Melo (2003) e Dondis (1997).

[2] Maria Regina Candido (2002, p. 28) esclarece no seu trabalho a relação entre magia e téchne no mundo antigo a partir do exame de plaquetas de chumbo – katádesmos – utilizadas para se fazer imprecações contra inimigos. Veja-se, também, o excelente estudo de doutoramento de Dulcileide Virginio Nascimento (2007).

[3] Sobre a ideia de téchne em Aristóteles, consulte-se as excelentes reflexões de Garcia (2011).

[4] As Sete Artes Liberais era o modo como se organizava o pensamento e a produção de conhecimento desde a Antiguidade Clássica até o Medievo. Eram compostas pelo ensinamento do Trivium (Gramática, Retórica e Dialética) e pelo Quadrivium (Aritmética, Geometria, Música e Astronomia) (Costa, 2009, p.134).

[5] A ars mechanica foi olhada com desconfiança até mesmo quando foi incorporada na classificação elaborada por Hugo de São Vitor, que a qualificava como adúltera, explicando que “(…) o verbo grego mèchanaomai (fazer máquinas) foi traduzido em latim para moechari (ser adúltero), para opor as artes mecânicas às artes liberais” (Costa, 2009, p.135).

[6] Pensa-se particularmente nas reflexões desenvolvidas por Habermas (1987a; 1987b e 1987c) e Rouanet (1998).

[7] Para as estratégias elaboradas e praticadas pelas tecnologias do saber-poder, consulte-se Deleuze (1992; 1997) e Foucault (1979; 2003).