Há um conhecido dispositivo que equipa aviões e locomotivas no auxílio à determinação de causas de acidentes, é a chamada caixa preta. Na verdade, trata-se de dois sistemas independentes: um gravador de voz que registra as conversas da tripulação e o som ambiente das cabinas e um outro, de dados, que registra a aceleração, a velocidade, a altitude, os ajustes de potência e outras tantas performances desses aparelhos. Em si, tanto a voz como os dados de performance não fornecem garantias causais, mas como ambos os dispositivos operam com uma inscrição eletrônica de tempo, é possível sincronizar os dois conjuntos de informação, de modo que eles passem então a produzir alguma explicação a posteriori.

Há também outra caixa preta, que como se sabe, é uma metáfora para o que se conhece nas ciências sociais como teoria dos sistemas. Trata-se de uma estratégia teórico-metodológica utilizada na análise de ditos sistemas fechados, complexos, com estruturas internas desconhecidas. Nesse modelo, o que se tem à mão são os dados de entrada e de saída – os ditos input e output. Impossibilitados de uma descrição do processo de transformações nos dados de entrada, resta, nesse caso, por comparação àqueles de saída, a proposição de algumas hipóteses, que na maior parte das vezes, toma o próprio sistema como a explicação da mudança.

Certo é que ambas as caixas pretas têm o objetivo de explicar um fenômeno ou evento a partir da determinação de causas. O que as diferencia, além da literalidade de uma e da metáfora da outra, é o tipo de privilégio de acesso às informações que nelas passam. A caixa preta de aviões e locomotivas pode ser aberta e dispõe ao investigador os registros dos seus dispositivos. Já aquela da teoria dos sistemas não; o processo interno é misterioso – podemos observar o que entra, e como sai, mas a sua aparente vantagem está na entrega de dados prontos, cabendo ao pesquisador apenas o atestado do fato, enquanto a outra exige um longo trabalho de produção a partir da descrição minuciosa das inscrições humanas gravadas num dispositivo e daquela do equipamento, gravadas em outro, cujo dado se forja, apenas a partir do encontro de ambas.

Ao longo deste trabalho, farei uso dessas caixas pretas na forma de um recurso ilustrativo sobre modos de se fazer etnografias, em especial, no ciberespaço. Quero, com isso, mostrar que existe um modelo de operação etnográfica, cujo lastro é vasto na disciplina, que funciona à maneira de uma caixa preta da teoria dos sistemas, e que se estendeu aos estudos sobre ciberespaço. Ao passo disso, quero situar um posicionamento particular em relação a essa atividade, com forte inspiração na Teoria Ator-Rede, que se compara às caixas pretas de aviões e locomotivas, e que aqui se inscreve na forma de uma crítica.

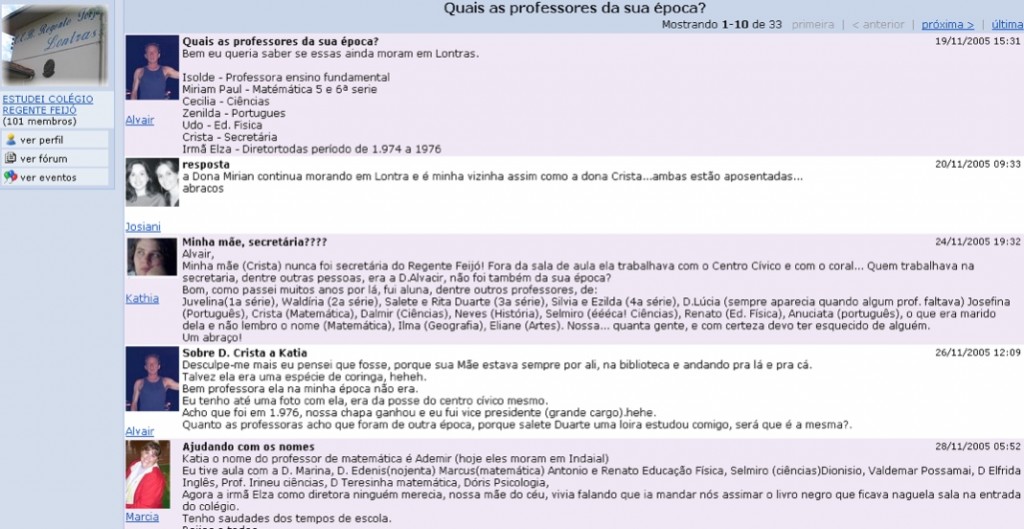

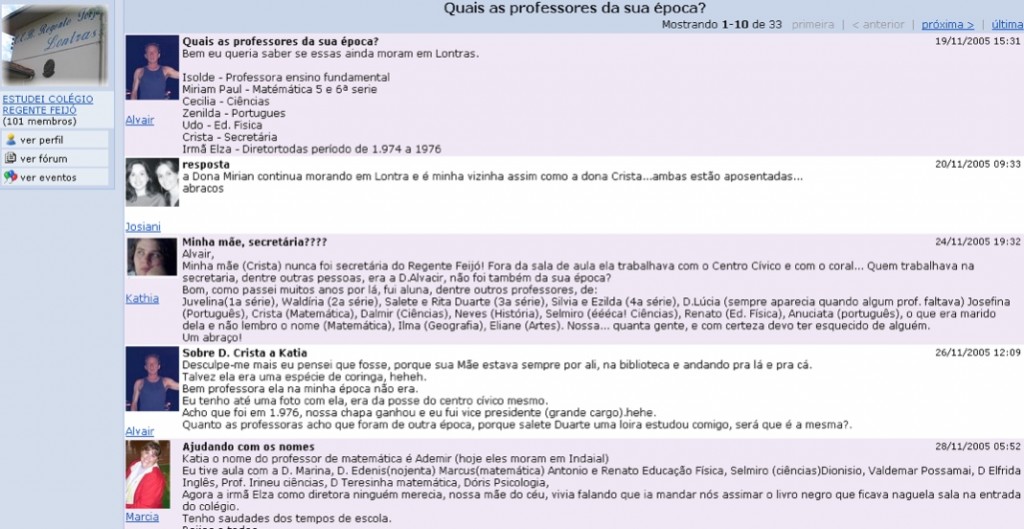

Faz quase um ano, recebi um e-mail de um velho conhecido. Nunca fomos propriamente amigos, mas estudamos na mesma turma em algum dos anos do ensino fundamental, participamos em corais de igreja e, anos depois, nos encontramos no Orkut. Lá, eu, ele e mais algumas dezenas de pessoas, constituímos duas comunidades: Lontras e Estudei no Regente Feijó. Para quem conheceu o Orkut, a participação em comunidades não é algo estranho. Tratava-se de um tipo de espaço que se criava com o intuito de congregar pessoas em torno dos mais diversos temas: música, cidades, comidas, roupas e qualquer esquisitice que fosse. Aquelas duas, em particular, respondiam diretamente por Lontras, um pequeno município de menos de dez mil habitantes, localizado no Alto Vale do Itajaí, a meio caminho do litoral e da serra, no Estado de Santa Catarina.

Como muito do que se viveu nessa época de Orkut, essas comunidades começaram pequenas e pouco movimentadas, foram atraindo participantes, tiveram seus “dias de glória”, foram se apagando, até caírem no esquecimento, como aquela própria rede social que as suportava. Mais precisamente, no caso de Lontras e Estudei no Regente Feijó, isso se deu entre o início de 2005 e se estendeu até o fim de 2007. E foi nesse intervalo que eu fiz o meu trabalho de campo a partir delas, que resultou na minha etnografia de mestrado. No meu ponto de vista, o Orkut oferecia importantes novidades em termos de comunicação e relação a partir do ciberespaço e era isso que eu desejava explorar. Enquanto a voz corrente das discussões sobre internet/ciberespaço/cibercultura era carregada de expressões como “comunicação global”, “desterritorialização”, “novos lugares”, “novos amigos”, “novas experiências”, o Orkut me remetia a uma experiência de localidade, de território, de velhos lugares, velhos amigos, antigas experiências e, contra o “novo” da moda, esse foi um dos elementos centrais que procurei sustentar com o meu trabalho naquela época (Segata, 2008).

Página inicial da rede social Orkut (2008)

Lontras foi o lugar onde cresci e passei a maior parte de minha vida. A composição do lugar é típica dos interiores brasileiros: uma praça central, a “matriz” da Igreja Católica, “o colégio”, “o mercado”, alguns bares e um pequeno comércio que não faz muita história. A pequena população, aglutinada, em sua maioria na região central da cidade, permitia, facilmente, uma familiaridade entre todos. Assim, a minha decisão em fazer uma etnografia a partir daquelas comunidades era fortemente inspirada na maneira como Gilberto Velho conduziu e problematizou os seus primeiros trabalhos em Copacabana (Velho, 1980). Ali, eu, o remetente daquele e-mail daquele outro dia e mais uma dúzia e meia de pessoas, nos envolvemos numa série de conflitos, motivados em torno da figura de um dito fake – Penisvaldo – que era motriz de um conjunto de relações que iam do riso ao ódio, das lembranças de nossas infâncias na cidade ao levantamento de hipóteses sobre a sua verdadeira identidade – o que, no melhor dos casos, levou a uma imensa crise nas comunidades, com as mútuas acusações e xingamentos, que culminaram na revelação do fake e consequente dispersão do grupo.

Em linhas gerais, foi esse conjunto de relações que formou a minha etnografia. Ali, com alguma inspiração na figura do estrangeiro e no papel sociativo do conflito em Georg Simmel (1968, 1983, 2004a, 2004b), discuti formas de sociabilidade a partir da produção de espaços online e offline, como também a produção de memória e identidade. Visto de hoje, o trabalhou incidiu com a ideia de cidade amplamente refletida por Michel Agier (2011), como algo produzido pelo antropólogo a partir de práticas, relações e representações situacionais negociadas nas práticas dos sujeitos. E isso incluiu, e muito, o que se produziu online.

Mas não foram essas boas lembranças que motivaram o e-mail do velho conhecido. Ao contrário. Alguma coisa já não fazia mais sentido nisso tudo. Para ser mais direto, ele me exigia, sem muitos rodeios, que tirasse do site da Biblioteca da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) a minha dissertação e que não viesse a reimprimir alguma nova edição do livro que ela deu origem. Além disso, eu deveria encontrar alguma maneira de fazer desaparecer dos mecanismos de busca do Google, resultados de pesquisa que relacionassem o seu nome aos conflitos nas comunidades do Orkut. Deu-me prazo e encerrou com a mensagem, copiada ao seu advogado, que se levasse a processo, caso houvesse alguma objeção minha.

Página da comunidade Lontras, do Orkut (2007)

O incômodo que levou àquela situação tão final se dava pelo fato de que, segundo ele, era possível identificá-lo no meu texto, por conta de descrições e usos de print screen como forma de registro, tratado, assim, como recurso metodológico. De fato, “bichinha”, “padreco”, “encrenqueiro”, “mimadinho da mamãe” eram algumas das formas insultantes dirigidas a ele por algumas pessoas da comunidade. E isso se visualizava facilmente nos resultados de pesquisa do Google. Mas, havia os poréns. Não era eu quem fazia os insultos e o meu texto não fazia menção a isso, e, no mais das vezes, eu era o alvo preferido dos xingamentos naquele espaço. Isso porque, no desenrolar dos conflitos e à falta de se saber quem era Penisvaldo, passei a ser acusado de sê-lo, já que segundo muitos, eu me beneficiaria, em termos de material a ser pesquisado, com a provocação de tantas situações conflituosas. Além de tudo, o próprio reclamante, naqueles idos de 2005, havia permitido sua inclusão na pesquisa, inclusive, solicitando-me que não fizesse a substituição do seu nome. Mas, agora, o cenário era outro. Ele veio a se tornar um bem-sucedido empresário, cujos funcionários passaram a fazer circular alguns desses registros. E se no mundo da internet o tempo parece mais acelerado, o passado também chega mais rápido, no duplo sentido que isso possa ter.

Afetado com aquela situação, solicitei à biblioteca que se fizesse a retirada temporária do trabalho até que eu pudesse fazer alguma revisão, como também entrei no Orkut por meio de meu usuário do Google, para extinguir de vez aquelas contas. Dei um retorno a ele sobre minhas ações e sugeri que, no caso do Orkut, para que os instrumentos de pesquisa não o detectassem mais, que ele fizesse o mesmo. A solução foi dada, mas certo é que não se trata de uma questão resolvida, já que as discussões que envolvem a ética na pesquisa antropológica não se encerram com esse desfecho provisório, tampouco no fôlego pequeno que desejo dar a esse tema aqui, neste trabalho. O ponto sobre o qual dirijo minha atenção diz mais respeito a outra situação que esse episódio fez aparecer: as sobras de nossas etnografias.

O episódio do e-mail me fez voltar ao Orkut oito anos depois de minha etnografia. Vez ou outra, logo depois de terminar meu trabalho, eu ainda entrava lá, falava sobre o trabalho, sabia das “novidades de Lontras” e coisas desse gênero, com os poucos que ainda frequentavam aqueles, até que cessei por completo minhas participações, quando praticamente todos já estavam no Twitter e no Facebook. O curioso dessa experiência foi encontrar lá, registrado publicamente, um conjunto de textos e fotografias postadas num espaço praticado por um conjunto de pessoas por algum tempo. Não eram os dados do meu trabalho de campo, não eram as relações das quais participei. Eram registros, rastros, sinais, evidências – quase fósseis – de que algo aconteceu. Diferentemente de plataformas que sustentam redes sociais como o Facebook, que eliminam os registros de quem cancela (temporariamente ou definitivamente) a sua conta, o Orkut preserva o que foi publicado, apenas descaracterizando o registrador, tornando aquilo produção de um “anônimo”. E lá estavam as conversas, agora, todas anônimas.

Página da comunidade Estudei no Colégio Regente Feijó, do Orkut (2005)

Isso me fez pensar no modelo de etnografia que tradicionalmente praticamos, pelo menos, desde Malinowski. O aparato e o método são bastante conhecidos e repetidos por antropólogos até hoje. Ele consiste, basicamente, no desenvolvimento da habilidade de tornar “a ordem cultural das coisas” irrefutável, a partir da distinção clara entre “os resultados da observação direta e das declarações e interpretações nativas e, de outro, as inferências do autor, baseadas em seu próprio bom senso e intuição psicológica” (Malinowski, 1978, p. 20). Para isso, é preciso contar com boas condições de trabalho, especialmente, o longo tempo de convivência entre os nativos, sem a necessidade de depender de “outros brancos”, como ele já ensina n’Os Argonautas. Esse livro, aliás, não traz apenas um estudo etnográfico, mas viria a se tornar a própria referência sobre como fazer algum. E desde ele, já fica bastante assinalada a agência do antropólogo na produção dos fatos e resultados, já que ele é o observador privilegiado, e sua perspicácia, a medida de correção.

É claro que eu não me renderia à infelicidade de reduzir a Etnografia a duas ou três fórmulas celebradas por Malinowski. Mas há, ali, uma essência naturalizada dessa prática, que vai ganhar, além de críticas, alguns incrementos com a popularização da obra de Clifford Geertz, desde os anos de 1970, em especial, o seu acento na descrição densa e no valor metodológico do relativismo: desde eles, todos os antropólogos sabemos o que é uma etnografia, até termos de explicá-la (Geertz, 2013). E não é incomum completarmos essa tarefa infortuna com algum desfecho do tipo “mas não é só isso”, como que havendo algum mistério para iniciados. Mais que isso, a nós é dada a épochè de uma visão suspensa, que consegue ver em perspectivas ou mesmo, nas profundidades e entrelinhas, onde se escondem os sentidos, que fazem com que nativos não saibam muito de si, senão, por meio de nós. Aqui, vem a primeira caixa preta: o antropólogo, como um sistema[1].

O ponto que gostaria de destacar aqui é o forte acento na ideia de experiência vivida e problematizada pelo antropólogo, como sendo ela a maneira privilegiada de se fazer etnografias. Ainda como um vasto campo de extração de consequências, essa ideia poderia ser bem resumida nos dizeres de Goldman, para quem,

os antropólogos são um tipo de cientista social para quem a socialidade não é apenas o objeto ou o objetivo da investigação, mas o principal, se não o único, meio de pesquisa. O cerne da questão é a disposição para viver uma experiência pessoal junto a um grupo humano com o fim de transformar essa experiência pessoal em tema de pesquisa que assume a forma de um texto etnográfico. Nesse sentido, a característica fundamental da antropologia seria o estudo das experiências humanas a partir de uma experiência pessoal (2006, p. 167).

Esse tipo de postura começa a ter seus problemas exorcizados em um trabalho bastante difundido de Bruno Latour: Jamais fomos modernos. O livro está organizado a partir da descrição das disputas entre Hobbes e Boyle. Hobbes com a sua predileção por tornar a política matematicamente demonstrável, enquanto Boyle queria reproduzir, sob condições controláveis, a natureza em laboratório. No que Latour (2009) chama de “guerra das ciências”, vence Boyle, logo ele que abdica da razão matemática em favor da doxa. Essa doxa em questão, é claro, não é uma crença comum de massas crédulas, mas um novo modelo de estudo da natureza, sob às condições controláveis de um laboratório, às vistas de testemunhas confiáveis, bem aventuradas e sinceras, que se reúnem em torno da cena da ação e atestam a existência de um fato. Essa invenção, de estilo empirista, sustenta a realidade muito mais pela adesão dos pares que testemunham o evento transformado em fato, do que pelo esforço em conhecer a sua verdadeira natureza.

A questão é que, na antropologia, a situação parece um pouco mais complicada, pois no exercício da etnografia, o etnográfo (digamos assim, “o cientista”) acumula também a função de “testemunha confiável”: ele é, em razão das condições de pesquisa, o experimentador e o observador da experiência. Os seus campos ou objetos de estudo, na maioria das vezes, são uma escala controlada de um conjunto muito mais amplo de pensamentos e práticas; os seus dados, ou seja, aquilo que as pessoas dizem ou fazem nas suas associações com outras entidades, são transformados em fatos pelo antropólogo quando ele as seleciona em detrimento de suas razões de pesquisa, e são, assim, atestadas como existentes para os seus pares, por meio do seu testemunho confiável, registrado no seu texto – inscritor de uma realidade. O resto, varre-se para debaixo do tapete.

Não quero, com isso, invocar algum fantasma cartesiano, legislador de uma tradição científica impiedosa quanto à impossibilidade de análise do que é do universo do privado, como é o caso da experiência. Mas certo é que fontes de erro a essa postura já foram amplamente deflagradas, como é o caso da notória precariedade da ideia de objetividade, tanto do observador como do seu relato e a tensão que se põe em seu oposto, àquela de uma acusação subjetivista, alegórica e autoritária da representação (Clifford, 1986, 2002) ou o problema da projeção de conceitos antropológicos às realidades estudadas (Strathern, 2006; Viveiros de Castro, 2009). Aqui, quero dizer que o antropólogo se torna uma caixa preta. É ele o ponto de intersecção entre input e output. Ele seleciona, teoriza e inscreve uma realidade a partir de uma perspectiva privilegiada: a de sua experiência vivida – ela não é uma totalidade, não é a realidade, mas uma produzida sob condições especiais de seleção (Clifford, 1986). De modo mais amplo, é nele que se opera uma tradução metafísica, já que não é difícil se encontrar alguma etnografia que trate de violência, gênero ou sociedade e seus problemas, em outros contextos, que talvez não tenham violência, gênero ou sociedade, mas cujos arranjos são relativizados para se conformarem a uma espécie de “forma diferente de”.

Nisso, o meu pressuposto aqui é o de que a Etnografia no ciberespaço naturalizou os artefatos e as formas de acesso criando, assim, uma espécie de terreno paradoxal que, ao mesmo tempo, é neutro e autoexplicativo. Neutro, porque, no mais das vezes o artefato parece cumprir o papel de “novo cenário” para um conjunto de fenômenos já bastante familiares para a maior parte dos antropólogos. Nisso, ele também se torna autoexplicativo porque serve de adjetivo desse fenômeno nesse novo cenário. Não é estranho então que se anunciem etnografias sobre novas formas de sociabilidade no ciberespaço, sobre a produção artística digital ou sobre o ativismo político ou movimentos sociais nas redes, sem se dar conta de que se trata aqui de uma conjunção entre a velha metafísica da disciplina, que orienta o entendimento desses fenômenos em outros contextos e uma nova embalagem, forjada com a adjetivação do ciberespaço, do digital ou da rede.

Cabe situar, é claro, que a rede que veio com o advento da cibernética, no contexto da cibercultura, virou uma espécie de sinônimo da world wide web. Acontece que, essas redes da cibernética, se referem àquilo que transporta informações de conexão em conexão, por longas distâncias, em especial, mantendo essas informações intactas. Importa, nesse caminho, a relação entre a entrada e a saída de dados: ela é, nesse caso, um sistema fechado, complexo, com estruturas interiores desconhecidas, que no mais das vezes nem vale a pena conhecer, já que ele, na qualidade de sistema fechado, é por si só o elemento explicativo de qualquer modificação entre o que entrou e o que saiu, independentemente do que acontece lá dentro. Esse também parece ser o problema com a ideia de história e, principalmente, de contexto, para não citar também, de sociedade, cultura, sistema, conjuntura etc. Essas palavras funcionam também como uma espécie de sistema fechado: não sabemos o que acontece lá dentro, mas comparamos algo a partir de um ou outro momento da história ou entre um e outro contexto, suas modificações são autoexplicativas por esses aparentes sistemas, sem nos atentarmos, mais detalhadamente, para o que acontece dentro deles.

Faz tempo que falamos em Cibercultura e que dizemos fazer etnografia no ciberespaço. Aqui, os problemas têm derivações, pois no ciberespaço, aparentemente, conseguimos identificar redes. Sim, por que não?: veja-se as chamadas redes sociais, com seus programas e gentes e interações de múltiplas formas. Parecem todos objetos plenamente passíveis de descrição e, assim, certos comportamentos são X porque acontecem no Facebook, diferentemente de certas relações que são Y porque acontecem no Twitter, e assim por diante. Isso tudo, sem contar que o próprio ciberespaço é uma ideia desgraçada, que vira e mexe nos faz pensar num lugar especial da realidade, com propriedades especiais de explicação sobre o que entra e o que sai dele. E aí aparecem as novas formas de comunicação, novas comunidades, novas identidades, até uma cultura nova: a Cibercultura. Assim, o ciberespaço se torna uma caixa preta: basta comparar sociabilidade, arte ou ativismo, antes e depois dele, ou seja, como eles entram nele por um lado, na formas produzidas pela antropologia tradicional, e como saem por outro, a partir das ditas etnografias no ciberespaço. Se houver diferenças, a explicação está na caixa: caixa ciberespaço, caixa antropólogo.

Mas convenhamos, tudo isso funciona muito bem na disciplina, desde que não deixemos rastros. Mas eu os havia deixado. Eles estavam lá, escritos naquelas comunidades onde fiz meu trabalho de campo, e isso é grave, já que entre nós, como já bem criticou Clifford (1986), a escrita é nossa textualização por excelência: quando é pior, é evidência ou prova. Assim, é no descentramento disso que vem a minha insistência na abertura dessa caixa preta da etnografia, como um sistema fechado que produz, misteriosamente, algum resultado. Vamos então, àquela outra, a caixa preta que funciona como aquelas de aviões ou locomotivas.

Para antropólogos como eu, que se interessam por ciência e tecnologia, a publicação de A vida de laboratório, de Bruno Latour e Steve Woolgar (1988, publicação original de 1979), é um mito de origem. A partir dele, a Antropologia passou a se inscrever nos Science Studies, já que os autores quiseram compreender como a ciência é construída, por meio do estudo de um laboratório de Endocrinologia, aos mesmos moldes de uma Antropologia feita em seus tradicionais campos de estudo. O trabalho foi originalmente publicado no final dos anos de 1970 e, para a época, o seu diferencial em comparação com a filosofia da ciência, que se popularizava com Thomas Kuhn, Karl Popper ou Paul Feyeraband, era a suspensão de questões como realidade ou verdade dos resultados. De modo etnográfico, interessava a descrição de rotinas, como a manipulação de animais, equipamentos, gráficos, as políticas de publicação, as tabelas ou mais precisamente, a maneira como informações dispersas forjavam dados arranjados numa folha de papel que passavam à qualidade de fatos, utilizados por algum pesquisador, como demonstração científica. A tese central de A vida de laboratório é a de que “o fato científico, estável e estabelecido como ‘natural’ é o resultado de um processo de construção” que apenas se completaria na medida em que é capaz de apagar todo e qualquer traço de si próprio (Kropf; Ferreira, 1998, p. 592). Ou seja, produzir um fato requer estratégias eficazes para a eliminação dos vestígios de como ele foi produzido. Assim, os cientistas não seriam os descobridores de fatos ou verdades, mas inscritores deles[2].

Quando eu escrevi Lontras e a construção de laços no Orkut eu inscrevi uma realidade. Há um enredo que conduz o leitor a pensar no modo como foram timidamente se constituindo aquelas comunidades no Orkut, e como elas vão ganhando densidade, especialmente a partir dos conflitos em torno de Penisvaldo, e como elas vão se desfazendo com a revelação de seu segredo. Para isso, eu precisei suspender o tempo, não pensá-lo cronologicamente, mas em densidades. E são essas densidades, algum tipo de explosão, que só ganham forma como que acelerando os frames, ou seja, organizando situações que, em si não formam um conjunto, um todo, um momento. São dispersões editadas e causalidades construídas.

A receita para isso é conhecida: comecei lendo Simmel, para aprender a ver o tipo forma e sociação que eu queria encontrar. Em seguida, as etapas do que eu imaginava ser um estudo sociotécnico. Separei o técnico do sócio e passei a analisar os registros do dispositivo: o que é a plataforma, como ele nomeia certos elementos, como se faz para acessar e registrar ações nela. Depois, fui para o sócio, que eu entendia serem as relações entre os humanos: então passei à análise das falas, em forma escrita nas comunidades, como também as outras, que eu coletava por meio de um gravador de voz, em conversas que eu tinha em Lontras, com alguns dos mesmos participantes das comunidades do Orkut. Enfim, eu pensava o “programa Orkut”, com os seus bits, bytes ou pixels, como uma rede – um lugar especial onde humanos poderiam se associar – uma espécie de cenário ou contexto tecnológico. E novas associações se faziam conforme novas possibilidades técnicas iam aparecendo naquele programa. E como o Orkut, outros programas faziam isso, como o e-mail, as listas de discussão, as salas de bate-papo ou os blogs; e outras ainda, como o Twitter, por exemplo, com seus 140 caracteres. Enfim, eu pensava em um humano protagonista que criava novas técnicas e que permitia se recriar nelas, num jogo assimétrico de regras “humano-agente e técnico-agido”. O sociotécnico seria então um rótulo dessa síntese que entendia o sócio como conjunto humano e o técnico como o conjunto das demais coisas, não humanas. Em outros termos, eu tinha dois dispositivos: um de registro da máquina, outro de registro dos humanos, como nas caixas pretas de aviões. O problema era que eu pensava que por si só, em justaposição, eles produziriam algum resultado. Eu desconsiderava a associação e ficava com as partes.

Nesse aspecto, tornou-se fundamental avaliar o estatuto da ação. Latour (2012), já bem nos provocou com a ideia de que um ator não é uma peça que já está no tabuleiro e que depois age – e mais que isso, que não se refere exclusivamente aos humanos. Um ator é um ente provisório que se constitui na ação. Ele não existe como repertório, pronto e definido. Por conseguinte, a ação também é eventual; não se trata de um ato que localiza e distribui sujeitos e objetos em algum tabuleiro. Daí o propósito de sua tão discutível expressão ator-rede: com ela, o que se pretende, apesar das leituras equivocadas, é justamente apagar os vestígios de origem da ação. Talvez faça uns quinze anos ou mais, eu ouvia e lia alguns colegas desse campo de estudos, da cibercultura, cogitando qualquer coisa como substituir diários de campo e outras formas de registro tipicamente utilizadas por antropólogos em campo, por logs de arquivos ou print screens de telas. Ali, estaria tudo. Um retrato completo e fiel de alguma realidade em estudo. O que é um grande equívoco, pois se trataria de se tomar, em separado, os diferentes registros do dispositivo. Quando eu voltei ao Orkut recentemente, e encontrei as evidências que mencionei, isso se tornou mais claro. Eu não reconheci aquela Lontras com os seus laços. Tinha algumas gravações dispersas, que não formavam um ator-rede. Estava lá todo o percurso, que deveria ter sido apagado, depois do resultado produzido.

A consideração dessa agência distribuída é que me fez aproximar o tipo de etnografia que eu gostaria de praticar a partir do ciberespaço, com o modo de funcionamento das caixas pretas de aviões e locomotivas. As vozes gravadas, certamente, são de humanos. Os dados de performances desses veículos são, certamente, de não humanos. Mas isso não implica, de modo algum, uma relação de sujeito-objeto ou causa e efeito, e o que mais me agrada é que, por si só, eles são elementos que pouco ou nada ajudam a compreender um evento, como um acidente, por exemplo. É apenas com a associação de dados e vozes por meio da inscrição eletrônica de tempo que emerge algo. As pontas – o humano e o não humano – se perdem. Fica o efeito, a associação, a rede. Isso, é assim que eu estou pensando a rede. Há elementos humanos e não humanos que por si só não me dizem nada; eles não estão em posição de sujeito e objeto e o que se produz com eles, em geral, não é uma relação de causa e efeito. Agora, associados, eles constituem um ator-rede. Ela não é um dado, mas o resultado sempre provisório de associações. A provocação que vem com isso reside no desafio de fazer recuperar aqui a nossa capacidade de dar um passo a mais nas descrições, atentando-nos, até o esgotamento, aos muitos atores constituintes desses eventos. Nisso, na perspectiva que passei a adotar, a rede já não estava mais lá – não era um objeto, como na cibernética – não era o que estava em descrição, mas o método para descrever algo. A rede, desde essa perspectiva latouriana é um modo pelo qual podemos ordenar certas experiências (e experimentos), em nossos textos. Ela é um resultado e não um dado: a descrição de uma rede é uma maneira de dispor os rastros deixados por atores no curso de suas ações (Venturini, 2008; 2010; Segata, 2009; 2013; Rifiotis, 2012; Máximo et al, 2012).

A Etnografia, da perspectiva defendida aqui, não toma como diferença essencial o ciberespaço de qualquer outro contexto em que se realize. No mais das vezes, ela se volta contra a produção dessas externalidades ou casos especiais, e ainda assume algumas características peculiares: ela não retrata uma realidade, mas produz uma espécie de imagem de uma associação – não a imagem de indivíduos ou partes que se associem, menos ainda, na busca de causas ou sentidos ocultos dessa associação ou a partir da perspectiva deles ou de seus pontos de origem ou dos contextos que os agregam. Falo da captura de efeitos, do evento, do contingente, o que não tira o antropólogo da cena, já que ele é parte do efeito produzido, especialmente porque todo esse processo se dá sob a forma de tradução. As supostas essências, as purezas, os cálculos, os registros, são transformados na ação. A própria metafísica que dá algum entendimento a tudo isso não permanece intacta, e isso faz a coisa se tornar realmente complicada[3].

Ao antropólogo, nessa via, resta a tarefa de manipular ideias, conceitos familiares, registros, que sejam reconhecidos entre seus pares, de modo a poder exprimir os alheios. A Etnografia é, assim, uma legítima produção laboratorial: ela vem com camadas de estratégias, que fazem aparecer esses efeitos. Conforme bem provoca Strathern:

Nós pensamos nos antropólogos como os típicos criadores de dispositivos por meio dos quais é possível compreender o que outras pessoas acham e em que acreditam. E, claro, como simultaneamente empenhados em construir dispositivos através dos quais se pode afetar aquilo que seu público acha e acredita. Preparar uma descrição requer estratégias literárias específicas, a construção de uma ficção persuasiva: uma monografia precisa estar arranjada de tal maneira que possa expressar novas composições de ideias. Essa se torna uma questão sobre sua própria composição interna, a organização da análise, a sequência pela qual o leitor é introduzido a conceitos, o modo como as categorias são justapostas ou os dualismos são invertidos. Confrontar o problema é confrontar o arranjo do texto. Dessa forma, quando o escritor escolhe (digamos) estilo “científico” ou “literário”, ele assinala o tipo de ficção que faz; não se pode fazer a escolha de evitar completamente a ficção (2013, p. 43-44).

Seja nas Ciências Naturais, seja na Antropologia, a experimentação é um ato de criação: ela produz fenômenos, os estabiliza e com eles refina suas próprias teorias. Seguindo Hacking (2012), o êxito das Ciências Naturais está em controlar fenômenos que na natureza se encontram instáveis, por meio das técnicas e instrumentos disponíveis no laboratório. No mesmo caminho, talvez o êxito da Antropologia seja o de colocar alguma ordem na bagunçada “vida social”, por meio do texto etnográfico. No entanto, cientistas da natureza e antropólogos não são variáveis descartáveis das suas próprias elaborações. A Etnografia, assim, é um evento, um efeito de relações. Trata-se, assim, muito menos de uma experiência do que de uma experimentação, um ato de criação. Nesse caso, a virtude de um pesquisador não repousa na sua capacidade de se colocar distante da sua produção, de se apagar do processo de criação. Ele deve avaliar a sua capacidade de exorcizar a sua presença, e torná-la consciente e explícita no resultado do seu trabalho[4]. A questão é saber até onde estamos dispostos a abrir essa caixa preta e mostrar toda a maquinaria de nossas produções.

__________________________________________________________________________________________________

* Jean Segata é professor do Departamento de Antropologia e do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Tem mestrado e doutorado em Antropologia Social pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), onde também realizou pós-doutorado. Atualmente é pesquisador da Équipe de Recherche “Hommes/Animaux: questions contemporaines” do LAS/EHESS, do Grupo de Pesquisas “Espelho Animal: antropologia das relações entre humanos e animais” do PPGAS/UFRGS e do “Grupo de Pesquisas em Ciberantropologia” – GrupCiber do PPGAS/UFSC. E-mail: jeansegata@gmail.com.

Referências

AGIER, Michel. Antropologia da cidade: lugares, situações, movimentos. São Paulo: Terceiro Nome, 2011.

CLIFFORD, James; MARCUS, George. (eds.). Writing Culture: the poetics and politics of ethnography. Los Angeles: University of California Press, 1986.

CLIFFORD, James; MARCUS, George. (eds.). A experiência etnográfica: Antropologia e Literatura no século XX. Rio de Janeiro: Editora da UFRJ, 2002.

FEYNMAN, Richard. Cargo Cult Science. In: FEYNMAN, Richard. Surely you’re joking, Mr. Feynman: adventures of a Curious Character. 4. ed. New York: W. W. Norton & Company, 2010, p. 338-347.

GOLDMAN, Marcio. Alteridade e experiência: Antropologia e teoria etnográfica. Etnográfica, Vol. X (1), 2006, p. 161-173.

GEERTZ, Clifford. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: LTC, 2013.

HACKING, Ian. Representar e intervir: tópicos introdutórios de Filosofia da Ciência Natural. Rio de Janeiro: Ed. UERJ, 2012.

KROPF, S.; FERREIRA, L. A prática da ciência: uma etnografia no laboratório. História, Ciências, Saúde Manguinhos, vol IV(3), nov. 1997- fev. 1998, p. 589-597.

LATOUR, B.; WOOLGAR, S. La vie de laboratoire: la production des faits scientifiques. Paris: La Découverte, 1988.

LATOUR, Bruno. Le métier de chercheur, regard d’un anthropologue. Paris: INRA Éditions, 2001.

LATOUR, Bruno. Jamais fomos modernos: ensaio de antropologia simétrica. 2ª ed. São Paulo: editora 34, 2009.

LATOUR, Bruno. Reagregando o social: uma introdução à Teoria Ator-Rede. Bauru/Salvador: Edusc/EdUFBA, 2012.

MALINOWSKI, Bronislaw. Argonautas do Pacífico Ocidental: um relato do empreendimento e da aventura dos nativos nos arquipélagos da Nova Guiné Melanésia. Coleção os Pensadores. São Paulo: Editora Abril, 1978.

MÁXIMO, Maria Elisa. et al. A etnografia como método: vigilância semântica e metodológica nas pesquisas no ciberespaço. In: Maldonado, A. Efendy. et al.(eds.). Epistemologia, investigação e formação científica em Comunicação. Rio do Sul: Unidavi, 2012, p. 293-319.

RIFIOTIS, Theophilos. Desafios contemporâneos para a Antropologia no ciberespaço: o lugar da técnica. Civitas: Revista de Ciências Sociais, v. 12, p. 566-578, 2012.

SEGATA, Jean. Lontras e a construção de laços no Orkut: uma antropologia no ciberespaço. Rio do Sul: Nova Era, 2008.

SEGATA, Jean. Entre agentes: a ANT, a antropologia e o ciberespaço. Rastros, v. 2, p. 78-92, 2009.

SEGATA, Jean. A inventividade da rede. Rastros, v. XVI(2), p. 139-149, 2013.

SIMMEL, Georg. The conflict in modern culture and other essays. New York: Teachers College Press, 1968.

SIMMEL, Georg. Conflito e estrutura do grupo. In: FILHO, Evaristo de Morais. Georg Simmel. Coleção Sociologia. São Paulo: Editora Ática, 1983, p. 150-164.

SIMMEL, Georg. O estrangeiro. In: SIMMEL, Georg. Fidelidade e gratidão e outros ensaios. Lisboa: Relógio D’Água, 2004a, p. 133-142.

SIMMEL, Georg. O segredo. In: SIMMEL, Georg. Fidelidade e gratidão e outros ensaios. Lisboa: Relógio D’Água, 2004b, p. 143-154.

STRATHERN, Marilyn. O gênero da dádiva: problemas com as mulheres e problemas com a sociedade na melanésia. Campinas: Unicamp, 2006.

STRATHERN, Marilyn. Fora de contexto: as ficções persuasivas da antropologia [seguido de comentários e respostas]. São Paulo: Terceiro Nome, 2013.

VELHO, Gilberto. O antropólogo pesquisando em sua cidade: sobre conhecimento e heresia. In: VELHO, Gilberto (org.). O desafio da cidade: novas perspectivas da Antropologia brasileira. Rio de Janeiro: Campus, 1980, p. 13-36.

VENTURINI, Tommaso. Piccola introduzione alla cartografia delle controversie. Etnografia e Ricerca Qualitativa, vol. 3, p. 06-36, 2008.

VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. Métaphysiques cannibales: lignes d’anthropologie post-structurale. Paris, Presses Universitaires de France, 2009.

WAGNER, Roy. A invenção da cultura. São Paulo: Cosac & Naify, 2010.

Notas

[1] Para ilustrar essa questão, destaco aqui uma sugestão de Malinowski (1978, p. 36) para a prática da etnografia. Segundo ele, “nesse tipo de pesquisa, recomenda-se ao etnógrafo que de vez em quando deixe de lado máquina fotográfica, lápis e caderno, e participe pessoalmente do que está acontecendo. Ele pode tomar parte nos jogos dos nativos, acompanhá-los em suas visitas e passeios, ou sentar-se com eles, ouvindo e participando das conversas […]. Esses mergulhos na vida nativa – que pratiquei frequentemente não apenas por amor à minha profissão, mas também porque precisava, como homem, da companhia de seres humanos – sempre me deram a impressão de permitir uma compreensão mais fácil e transparente do comportamento nativo e de sua maneira de ser em todos os tipos de transações sociais”.

[2] Trata-se daquilo que Latour e Woolgar (1988) chamam de inscrição literária. Em outros termos, o procedimento de registro da descoberta de um hormônio seria uma espécie de conto, fabricado dentro de um quadro de interesses, que inclui as crenças, os hábitos, os saberes, a tradição dos heróis fundadores e das revoluções. O investimento etnográfico do livro de Latour e Woolgar (1988) trouxe para os Science Studies, uma diferenciação entre “ciência” e “pesquisa”, justificando o uso da palavra francesa faire (faz), em oposição a palavra fait (feito ou fato). Anos mais tarde, em Le métier de chercheur, regard d’un anthropologue (2001), Latour insiste no acompanhamento da pesquisa que, segundo ele, é o momento onde a ciência está em ação, ou seja, onde ela está em produção de dados, que combinados às teorias vigentes, podem chegar a algum novo fato, que pode se constituir em um novo paradigma. Entre algumas diferenciações entre ciência (science) e pesquisa (recherche), para ele, a ciência é “certa”, “fria”, “sem ligação com política ou sociedade”, onde o “fato é aquilo que não se pode discutir” pois já está feito. Enquanto isso, a pesquisa é “incerta, arriscada, quente”, “numerosamente ligada à política e à sociedade”, onde o “fato é aquilo que é construído” ou que está sendo feito. “Os fatos são feitos”. Essa é uma velha provocação de Gaston Bachelard, ligada a uma ambiguidade etimológica da palavra francesa fait: ela tanto pode designar fato como feito. Ou seja, ela serve para descrever “algo que se fabrica” (que pode ser feito), como algo que “não pode ser fabricado, pois já está dado (que está feito, pronto, acabado)”, ou seja, um fato ou uma realidade que se impõe a nós, pois já está feito, é independente e externo à nossa análise. A questão que é interessante é a de que o fato pode ser aquilo sobre o que a ciência “se fabrica”, pois estuda o fato, como aquilo que é fabricado pela ciência, pois ela pode fazer o fato enquanto lugar de pesquisa e descoberta.Trata-se daquilo que Latour e Woolgar (1988) chamam de inscrição literária. Em outros termos, o procedimento de registro da descoberta de um hormônio seria uma espécie de conto, fabricado dentro de um quadro de interesses, que inclui as crenças, os hábitos, os saberes, a tradição dos heróis fundadores e das revoluções. O investimento etnográfico do livro de Latour e Woolgar (1988) trouxe para os Science Studies, uma diferenciação entre “ciência” e “pesquisa”, justificando o uso da palavra francesa faire (faz), em oposição a palavra fait (feito ou fato). Anos mais tarde, em Le métier de chercheur, regard d’un anthropologue (segundo ele, é o momento onde a ciência está em ação, ou seja, onde ela está em produção de dados, que combinados às teorias vigentes, podem chegar a algum novo fato, que pode se constituir em um novo paradigma. Entre algumas diferenciações entre ciência (science) e pesquisa (recherche), para ele, a ciência é “certa”, “fria”, “sem ligação com política ou sociedade”, onde o “fato é aquilo que não se pode discutir” pois já está feito. Enquanto isso, a pesquisa é “incerta, arriscada, quente”, “numerosamente ligada à política e à sociedade”, onde o “fato é aquilo que é construído” ou que está sendo feito. “Os fatos são feitos”. Essa é uma velha provocação de Gaston Bachelard, ligada a uma ambiguidade etimológica da palavra francesa fait: ela tanto pode designar fato como feito. Ou seja, ela serve para descrever “algo que se fabrica” (que pode ser feito), como algo que “não pode ser fabricado, pois já está dado (que está feito, pronto, acabado)”, ou seja, um fato ou uma realidade que se impõe a nós, pois já está feito, é independente e externo à nossa análise. A questão que é interessante é a de que o fato pode ser aquilo sobre o que a ciência “se fabrica”, pois estuda o fato, como aquilo que é fabricado pela ciência, pois ela pode fazer o fato enquanto lugar de pesquisa e descoberta.

[3] Nesse caso em particular, Marilyn Strathern (2006, p. 27, 43-44), já levantou esses problemas, que em suma, dizem respeito a fugir do recalcitrante investimento de procurar nos outros os nossos problemas metafísicos. Nas suas palavras, “o problema é de tipo técnico: como criar uma consciência de mundos sociais diferentes quando tudo o que se tem à disposição são termos próprios. […] Quando se coloca em face de ideias e conceitos de uma cultura concebida como outra, o antropólogo está diante da tarefa de adaptá-lo a um universo conceitual onde haja espaço para elas e, portanto, de criar esse universo”.

[4] Parafraseando Wagner (2010) “o futuro da Antropologia está em sua capacidade de exorcizar a diferença e torná-la consciente e explícita”. Igualmente, como bem assinalou Feynman (2010, p. 342): “o primeiro princípio é que você não deve enganar a si mesmo – e você é a pessoa mais fácil de enganar. Então você tem que ter muito cuidado com isso. Depois de não ter enganado a si mesmo, não é fácil de enganar outros cientistas. Você apenas tem que ser honesto de uma maneira convencional depois disso”.