Introducción

El mundo íntimo y privado del hogar y el externo y público de la calle, están sugestivamente determinados por el intersticio de la figura que representa la imagen del umbral, espacio fundante del fenómeno urbano. Sutil delimitación de realidades complementarias que fundan la ciudad en su versión de habitabilidad: conjunto de experiencias simultáneas de unos con otros en un lugar geográfico debidamente señalado. Si la ciudad no la hace la calle, solamente; tampoco corresponde ceñirla exclusivamente al universo íntimo de la casa. No es el espacio abierto materializado en la plaza pública, ni la aldea rural ni el peristilo interior islámico. De igual forma, no basta con que exista una aglomeración de casas para que haya una ciudad y, al revés, el puro carácter de vida pública es igual de insuficiente. “Uno no habita en cualquier parte sino en un mundo en el que el adentro y el afuera, lo privado y lo público, lo interior y lo exterior están desde siempre en resonancia.” (Mongin, 2006, p. 291). Siendo así, la ciudad es-otra-cosa. La comarca pintoresca, en la que moran muchos bajo una determinada organización funcional, es la intercepción de estas dos experiencias vitales del tránsito incesante del entrar y el salir, y en cuya movilidad el sujeto de la acción acarrea partes de esos mundos.

Porque, así como la intimidad del hogar trasciende la vida adulta del sujeto ciudadano, así también la calle vulnera su privacidad hogareña, ya que cuando éste “vuelve” lo hace con algo más: trae consigo un “trozo de calle”, una anécdota, el agobio del cotidiano citadino. Como en Neruda (2000, p. 186),[1] cuando el padre irrumpe con su existencial pesadumbre el espacio íntimo donde el niño duerme:

De pronto trepidaron las puertas.

Es mi padre.

Lo rodean los centuriones del camino:

ferroviarios envueltos en sus mantas mojadas,

el vapor y la lluvia con ellos revistieron

la casa, el comedor se llenó de relatos

enronquecidos, los vasos se vertieron,

y hasta mí, de los seres, como una separada

barrera, en que vivían los dolores,

llegaron las congojas, las ceñudas

cicatrices, los hombres sin dinero,

la garra mineral de la pobreza.

La escena evoca el encuentro de esos dos mundos que configuran la experiencia urbana: la irrupción de los “centuriones del camino” con la intimidad protectora que abriga el sueño del hijo.[2] Todo lo cual pone en evidencia una singular paradoja: la de edificar la casa para ocuparla, y así disfrutar lo que para Sócrates es su verdadera belleza: su comodidad;[3] pero, simultáneamente, la necesidad de salir a la calle para encontrarse/desencontrarse en esa reciprocidad que crea el acto de habitar la ciudad. “La ciudad inaugura una experiencia singular, en la medida en que favorece la confrontación de cada habitante con cualquier otro.” (Weber, 1987, p. 43).

Los referentes extremos adentro/afuera no constituyen ciudad. Se requiere del cruce que es exclusivo de la cotidianeidad. Si la ciudad no admite completamente el locus amoenus, propio y exclusivo del hogar, tampoco aceptará la imposición absoluta del espacio público externo. Por eso requieren unirse, porque lo interno/externo no son fenómenos aislados, sino que, por el contrario, se desarrollan en una incesante correspondencia que permite definir el hecho urbano en términos de entradas y salidas. En este sentido, la ciudad clásica y mediterránea que es parte del legado urbano latinoamericano, y cuya clave es la plaza, “nace de un instinto opuesto al doméstico” (Chueca Goitia, 1968, p. 9). O, más matizado, en diálogo con él, puesto que el habitar es el punto de llegada del hecho urbano, nunca de una vez y para siempre, sino en construcción dentro de esa movilidad definida entre los marcos referenciales extremos. Habitar es pues un principio natural, primitivo, inherente al buen vivir que se da sólo en un modelo de ciudad, o, mejor, en un paradigma de cultura urbana, que sin descuidar el conflicto intrínseco que lo tensiona, permita crear la propia ciudad, habitable y al mismo tiempo real y posible.

Ha quedado demostrado que el exceso de racionalismo producto de la industrialización llevó a la ciudad a su punto más crítico, al desprecio por la naturaleza. Pero, del mismo modo, ni la Ciudad hidalga de Indias o la comarca medieval premodernas, extremadamente jerarquizadas y excluyentes de los “mancebos de la tierra” (Romero, 2001, p. 78), tampoco condujeron al necesario equilibrio. La ciudad, así, debe nacer del paradigma occidental moderno y de las alternativas contrahegemónicas.

O sea, de una dialéctica centrada en la figura del umbral; ahí donde se produce el contacto entre la casa (íntima, desconocida, privada, particular, segura, amena) y la calle (colectiva, expuesta, púbica, hostil, insegura). Una es de y para sí misma; la otra, de y para con otros. En una habita la familia que es reflejo de la comunidad; en la otra, la comunidad que representa a todas las familias. No obstante, los elementos de este binarismo si bien conforman la ciudad, no constituyen a priori la experiencia urbana, ya que ésta se da en el sujeto que habita un espacio que no es síntesis, sino tensión, roce, fricción, es decir: el umbral.[4]

En la casa tradicional, el umbral se arma en torno al dintel: el punto de apoyo superior que sostiene la puerta principal. Por lo tanto, es aquella zona ambigua que no está ni adentro ni afuera. El sujeto da un paso hacia fuera y sale del umbral a la calle; o bien, da uno hacia dentro y está en casa. ¿Y si se queda ahí, bajo el dintel, dónde está? En una zona neutral que rebasa la realidad. Un área metafísica donde se producen experiencias vitales trascendentales que definen el hecho urbano. El umbral de la casa es el escenario del quiebre vital del ir/volver, como Odiseo, cuyo verdadero valor pareciera no ser el regreso sino el intento eterno por el desexilio y “que o verdadeiro lar está no passado ou no paraíso ou em algum outro lugar, que jamais estamos em casa” (Borges, 2007, p. 53). Es el primer contacto real del niño con un mundo que no-es-su-hogar, sino lo otro, la otredad: desconocida, y a su vez, seductora.[5] En el umbral se lleva a cabo el sentido real de la existencia humana a partir del desgarro entrañable del dolor y la felicidad. Amor y desdicha; risa y llanto; vida y muerte, son experiencias umbrales. Guardan siempre un significado que va más allá del hecho que las produce.

Para el caso es útil el drama de Federico García Lorca, La casa de Bernarda Alba (1945).[6] La ciudad, la casa, los personajes masculinos y en general el espacio externo, incluyendo el Coro que anuncia la llegada de los cegadores y una historia paralela,[7] no están presentes, de manera íntegra o acabada, en el drama lorqueano, ya que el mundo fuera de las cuatro paredes que resguardan el espacio doméstico dictado por Bernarda —y en parte burlado por sus hijas— aparece en forma incompleta, indefinida, borrosa: son figuras que se construyen sólo desde el interior de la casa, por murmuraciones, supuestos, oídas a medias, “…estuvo [Angustias] —dice La Poncia— detrás de una ventana oyendo la conversación que traían los hombres, que, como siempre, no se puede oír” (García Lorca, 1985, p. 93). El mundo exterior, que pueda irrumpir la “decencia” hogareña, al no poderse evidenciar en su integridad, ya que se percibe sólo desde la distancia (incluso en el sermón de la Iglesia o desde las rendijas del portón, o detrás de las ventanas), se reconstruye sólo a partir de la voz de La Poncia (criada vieja, mujer vivida) o del prejuicio de Bernarda. Y así, de manera oblicua, engañosa, las jóvenes hijas de Bernarda armarán su propio mundo, a su antojo, conveniencia o voluntad. Así conocen a los hombres, simbólicamente manifiestos en Pepe el Romano (100 y 135, respectivamente):

Criada. Pepe el Romano viene por lo alto de la calle…

Magdalena. ¡Vamos a verlo! (salen rápidas)

Criada. (A Adela) ¿Tú no vas?

Adela. No me importa.

Criada. Como dará la vuelta a la esquina, desde la ventana de tu cuarto se verá mejor…

MARÍA JOSEFA (anciana, loca, madre de Bernarda, 80 años). [Ante la locura desatada por el héroe] Pepe el Romano es un gigante. Todas lo queréis. Pero él os va a devorar porque vosotras sois granos de trigo. No granos de trigo, no. ¡Ranas sin lengua!

La distancia entre el cuarto femenino y la calle del pueblo —de los hombres, de los gañanes, de Pepe, de aquel mundo prohibido y deseado a la vez— la cubre el tupido umbral de la casa de Bernarda, espacio que sólo se atraviesa imaginariamente, de anécdotas disfrazadas, hiperbólicas, transfiguradas por el tiempo y la memoria de quien las vivió y que no es, por cierto, ninguna de las muchachas.

El mundo que construye García Lorca de la ciudad en que viven encerradas esas mujeres no constituye para ellas la experiencia urbana propiamente dicha, ya que se configura sólo a partir de una mirada cristalizada, mediada por el umbral que separa lo externo[8] de la casa misma, el lugar que ampara, o inútilmente intenta amparar, la decencia, la honra de esas jóvenes sumidas bajo el peso de una tradición hecha a partir de negaciones, y cuyo fin es preservar la apariencia de lo abnegado por sobre la libertad y el placer. Entonces, al no haber esa resonancia recíproca, que reclama Mongin (2006), entre el adentro y el afuera, no hay experiencia urbana: sólo el deseo femenino reprimido entre las infranqueables paredes de la casa. Las hijas de Bernarda, aunque tensionan el umbral no lo cruzan, y, por consiguiente, el intento no basta para hacer de ellas sujetos urbanos plenos. “Muchas veces miro a Pepe [dice Angustias, su enamorada] con mucha fijeza y se me borra a través de los hierros, como si lo tapara una nube de polvo de las que levantan los rebaños” (García Lorca, 1985:128). Y el resto, la contraparte imprescindible, lo construyen desde los retazos que logran hurtarle, hábil, astutamente a la calle y contra la tiránica acción de su madre: “¡mujeres ventaneras y rompedoras de su luto!” (p. 122).

No obstante, ante todo lo dicho, es innegable la presencia de la ciudad en el relato del poeta andaluz, y que lo que en ella sucede no es experiencia urbana. En efecto lo es, porque el sentido último está en las formas de transgredir el umbral, en el deseo irrefrenable de vivir-la-ciudad. En un contexto mayor, el conflicto opera como metonimia de la tensión entre las dos España: la tradicional y la moderna: habitación blanquísima…muros gruesos…cuadros con paisajes inverosímiles de ninfas o reyes de leyenda. La casa de Bernarda Alba viene, así, a presentar un fenómeno sociocultural en tránsito cuya inflexión es la tragedia provocada por la irrupción de la modernidad que afanosamente busca penetrar las paredes de ese espacio íntimo celosamente defendido.

De modo que el umbral es condición de habitabilidad inserta en la vida del mundo cotidiano. Es quien le otorga valor real y simbólico a la experiencia urbana: hecho vital y dinámico permanente.

La ciudad latinoamericana: experiencia dialéctica de los espacios

Con la expansión iberoamericana, la ciudad precolombina recibe el impacto de tres vertientes foráneas. La occidental clásica de la civitas grecorromana, la nórdica anglosajona doméstica y campestre y la del Oriente medio de tradición islámica. En el contacto de estos surge la ciudad habitada, pero no de un encuentro armonioso, sino de una dialéctica marcada por influjos y resistencias.

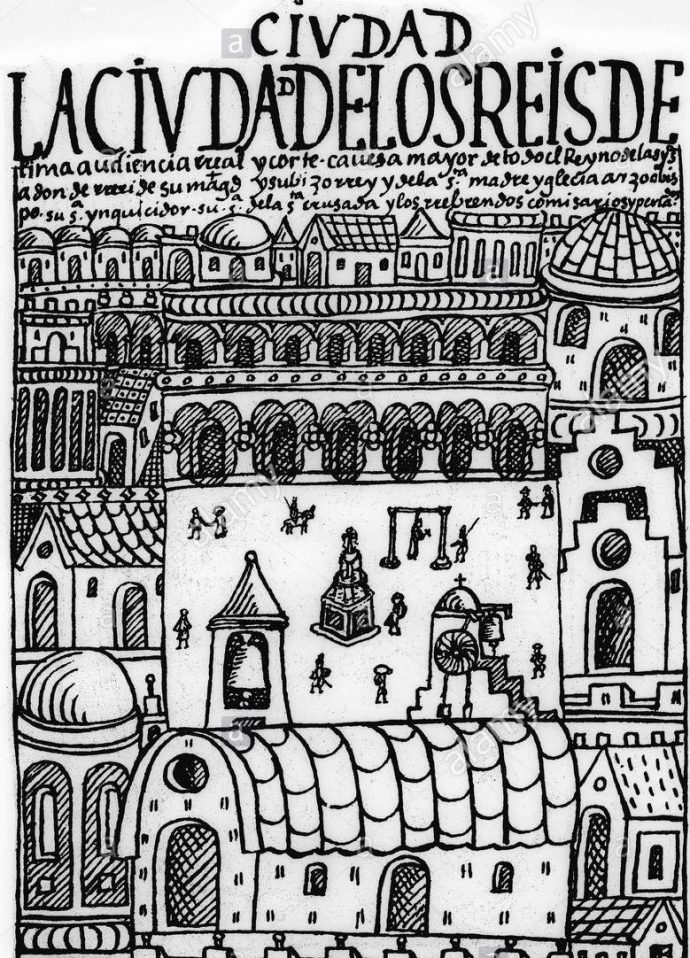

Del mediterráneo llega la polis griega. Es sin duda alguna el modelo más exitoso que se reproduce sin excepción en todo el universo lusohispanoamericano. Con la espada y La Biblia se funda, como acto político, la ciudad que graficará la ocupación del nuevo espacio. “El conquistador arranca unos puñados de hierba, da con su espada tres golpes sobre el suelo y, finalmente, reta a duelo a quien se oponga al acto de fundación” (Romero, 2001, p. 61). Así, en este ritual simbólico queda inscrita la ciudad hidalga que dará origen más tarde al modelo de la ciudad-Estado de carácter público ideado por la Grecia clásica, aquello que Aristóteles llamó una vida noble para un fin noble. Predominó como modelo por proceder de una cultura que pensó la ciudad desde una razón ordenadora,[9] desde un espíritu apolíneo centrado en el ideal del ciudadano ligado estrechamente al espacio que habita.

Tempranamente la ciudad fue objeto de reflexión filosófica. “Los filósofos han pensado la Ciudad; han llevado al lenguaje y al concepto la vida urbana” (Lefebvre, 1973, p. 46). No se trata de una abstracción que dificulte la necesaria condición de explicar el hecho urbano, se trata, al contrario, de una reflexión desde la realidad misma, como experiencia que involucra todo el ser de quien la habita. Este filosofar nace en y con la ciudad y en sus múltiples modalidades, convirtiéndose en actividad propia y especializada. La ciudad se convierte así en epicentro, núcleo del espacio político, sede del Logos y regida por el Logos, y, por lo tanto, referente espacial inequívoco frente a lo otro, al extramuro, a la no-ciudad.

La ciudad fue la “cosa perfecta”. El orden perfecto (cosmos) que en un contexto primitivo ferozmente beligerante se sobrepone sobre la “imperfección” (caos), modelo que reprodujo el conquistador en tierras americanas sobre lo que para él era lo inhóspito y salvaje. Creta es la cuna de una cultura netamente urbana. Sin duda no más grande ni más rica ni más compleja que otras que le precedieron, pero sí dueña de un sentido urbanístico inusitado. Volcado más que a la ciudad, a quien la habita; como conciencia despierta o sensibilidad que, según Joel Kotkin (2007), Sócrates confirmaba diciendo que “los lugares del campo y los árboles nada me enseñan, pero sí la gente de la ciudad” (Kotkin, 2007, p. 65). A diferencia de los filósofos de otros lugares, centrados en la divinidad y en el mundo natural, el griego reflexionó sobre el papel de los ciudadanos a la hora de garantizar la buena salud de la koinonia.[10] “Los ciudadanos, decía Aristóteles, eran como marineros en la cubierta de un barco. Su tarea consistía en asegurar la preservación del barco en el viaje” (p. 66).

Proceso reflexivo y práctico que derivó en la polis griega. Porque ésta constituye el hecho más importante y grandioso de la historia antigua. Se distingue con caracteres propios de todas las restantes formas culturales, de un largo período que se inicia en la Asia central. “En Oriente, si bien había tenido lugar una cultura urbana de notable alto nivel, las ciudades no parecían obedecer al desarrollo de una fuerza vital espontánea de su población cuanto a la voluntad rígida de los gobernantes constructores de ciudades” (Randle, 1994, p. 81). Lo cual quiere decir que de ninguna manera podría afirmarse que el urbanismo griego haya provenido de orígenes autóctonos ya que no fue pensada bajo normas urbanicistas sino en función del sujeto, quien debe conducir, como el barco, el espacio que habita. En este sentido, es una ciudad pensada y hecha en y desde su principal elemento: el ciudadano. Cada uno es responsable que su habitar funcione y que la ciudad navegue, crezca y prospere. Obviamente, se trata de un Estado aún muy excluyente, de una democracia de la no libertad, aunque ello no quita, en este contexto de reflexión, que el propósito haya sido el de erigir, como en efecto se erigió, una ciudad así.

Acá, los orígenes de la polis. Durante los siglos XII al VIII a. de C., termina de formarse la ciudad griega en torno a tres lugares clave: el altar común, la acrópolis y el ágora para el intercambio de mercaderías o ideas. Su formación no obstante no hace tanto una aportación material como moral, puesto que el ágora no es en esencia un conjunto construido, sino “simplemente un espacio vacío, libre, abierto al público, donde se van a reunir los ciudadanos y construir progresivamente las instituciones características de la ciudad-estado griega” (Randle, 1994, p. 91). Esta será la matriz reproducida en la historia de la civilización occidental, centrada en la plaza, el espacio externo y público del encuentro. Porque acá lo principal es el bien común, disponer de un espacio para el libre desarrollo de las actividades propias y necesarias para ser ciudadano. El teatro, el gimnasio, el templo, la estatua, la fuente de agua, no son otra cosa que hitos que ayudan a desenvolver el espíritu urbano en su integridad. El alma ciudadana que se materializará en la koinonia, en el vivir-en-comunidad. Sin embargo, nada de esto hace por sí solo a la ciudad. En el pensamiento griego clásico, el buen vivir no se logra si no es con los otros, en un espacio debidamente adecuado para ello y representado básicamente por el ágora.

Todo esto va moldeando una conducta urbana impulsada por el gestor de la cultura occidental. Desde la polis se proyecta un poder hegemónico que en el transcurso histórico se irá instalando como el único, mejor y verdadero modo de vivir. Nace pues un modelo particular que en base al poder se autoconstruye como universal socavando las múltiples otras realidades que le circundan. Grecia emprende así el proceso colonizador que va a continuar más tarde Roma y por consiguiente la Europa central.

Esta ciudad es eminentemente política. En La condición urbana, Oliver Mongin (2006) afirma que desde el momento en que se evoca la política, la ciudad se vuelve sinónimo obligado de polis, ya que está naturalmente asociada a la invención de la política, afirmando que la politeia se caracteriza por un espacio “público” que da una visibilidad “política” a las relaciones humanas (Mongin, 2006, p. 100-1). Es una puesta en escena en “común”, ligada a la acción de hacerse ver por los demás, en palabra y acto, esto a fin de que cada ciudadano, al distinguirse, multiplique las posibilidades de adquirir la “gloria inmortal”. La pertenencia a un mismo cuerpo, el de la ciudad, “da lugar” a la experiencia de compartir el logos, el intercambio de palabras: algo inmaterial que no tiene necesidad de inscribirse en un lugar preciso. La ciudad griega es recuerdo y preservación de lo grande, palabras y actos. El espíritu de la polis, antes que material y territorial, antes que muralla y antes que ágora misma, remite a los valores de la vida pública, que es una cuestión en principio de voluntad mental, una idea (Mongin, 2006, p. 102).

En este carácter público de la ciudad antigua radica la principal diferenciación con respecto a la ciudad moderna, que desarrolla costumbres privadas de lo público. La polis, en este sentido, no es territorio urbano territorialmente localizado, lo cual habría sido un impedimento de colonización, sino lo que lleva cada ciudadano consigo, la acción y la palabra como elementos potenciales de crear un espacio urbano en cualquier momento y lugar. He ahí el valor que la filosofía política griega le asigna.

Lo mental se va configurando con lo físico, el espacio ideal se va progresivamente reforzando con el espacio geográfico y arquitectónico. Ágora significa reunión y palabra y no designa necesariamente lugar construido, porque su valor está en la representación como “espacio vacío” equidistante de todo; centro que ya no remite a la centralidad de Kratos (personificación masculina de la fuerza y del poder). De modo que impulsada por reformas cívico-militares y por la reflexión filosófica, la polis se convierte en “un universo sin estratos ni diferenciaciones […] La diferenciación social reemplazará pues a la indiferenciación, la división a la unidad” (Mongin, 2006, p. 103-4). Hasta Hipódamo. Porque su pensamiento basado en el damero, que va a afectar tanto la organización geográfica de la ciudad como la organización política de la polis, está en la base de un cambio que atentará ese carácter indivisible de la ciudad, en tanto polis. El espacio cívico anterior que procuraba integrar indiferentemente a todos los ciudadanos será reemplazado por el del damero cuyo rasgo principal es la diferenciación.[11]

El espacio de todos para todos, queda, así pues, estratificado en zonas que separan a los ciudadanos en clases y a la ciudad en áreas urbanas: la de los dioses, la del Estado y la de los individuos. Es posible afirmar que con Hipódamo surge el concepto de barrio, y aunque se arguya que responde a criterios estéticos, lo cierto es que su trascendencia se debe más bien a una cuestión práctica, frente a la tarea de tener que delinear numerosos y extensos espacios urbanos. “La ventaja del damero reside en que permite el loteo fácilmente, lo que no era tan factible en las ciudades de crecimiento espontáneo y sin arreglo a plan” (Randle, 1994, p. 110). Razón que explica la exitosa aplicación en la fundación emprendida por los ibéricos en tierras americanas. De ahí que se piense que no es invento de Hipódamo, ya que lo que él hizo fue normalizar una idea que venía de antiguas culturas prehelénicas, siempre ligada a las conquistas militares. Lo religioso, lo tradicional, lo estético, la higiene e, incluso, el asoleo, quedan siempre, en estos casos, supeditados a estrategias ofensivas/defensivas de dominio militar, a fines prácticos expansivos. Todo lo cual hace que con el nuevo urbanismo hipodámico, espacios como la calle, el centro, el suburbio y el barrio mismo, adquieran desde entonces significación particular. De partida, los barrios aristocráticos, donde se encontraban los viejos santuarios y donde habitaban los eupátridas, y, al otro extremo, los barrios populares, diseminados dentro de los muros de la ciudad, albergaban a la gran población. Se cuenta que las calles eran tortuosas, estrechas e irregulares. “Xenofonte no tenía más que extender su bastón para cerrarle el paso a Sócrates” (Randle, 1994, p. 112). Pero ahí no termina la realidad urbana, más allá, en el extramuro, cerca de la necrópolis, habitaba una población suburbial que no había entrado aún a la lógica de la polis, semirrústicos y fronterizos se alojaban en los arrabales. Aunque fue la polis, desde el ágora, compleja y estratificada, la que rigió cada uno de estas zonas en base a una lógica que también propició el comercio (Weber, 1987, p. 5).

Toda ciudad […] es un “lugar de mercado”, es decir, toda ciudad tiene como centro económico del asentamiento un mercado […] La ciudad, en su origen, y sobre todo cuando se distingue formalmente del campo, es normalmente tanto un lugar de mercado como una sede feudal o principesca: posee centros económicos de dos tipos, oikos y mercado [Marcas autor].

Entonces la ciudad, además de política es comercial. El mercado y la sede administrativa la conforman. “Serían pocos los atenienses que en alguna hora del día no fuesen al ágora por negocios particulares o del Estado, cuando no simplemente para charlar o solazarse” (Randle, 1994, p. 115).

Ahora, si el ágora no designa necesariamente un espacio físico sino reunión y palabra, se puede ir más allá sosteniendo que no recae en sí misma el valor real y concreto, sino en aquello que le rodea: lo definido que hace de ella espacio neutral. Esto es calles, barrios, casas. Todo lo que hace posible su configuración como centro ambiguo. La ciudad no es el ágora, la plaza es sólo la imagen simbólica del peso de una materialidad que le circunda y que recae en la vida cotidiana de su habitante.

La circulación jugará un rol clave en esta nueva mirada. Pero no porque durante la expansión del urbanismo industrial se haya concebido la movilidad como esencial para el desarrollo y crecimiento de la ciudad, sino porque, frente a las necesidades de habitabilidad y de espacio, ante la explosión demográfica, se debió potenciar al máximo el principio de conectividad que permite el tráfico. Los griegos ya lo habían aplicado, y sabían de la urgente necesidad de comunicar cada una de las distintas zonas que componían la polis. Contra la incomunicación de cada zona, la que a su vez era un mundo propio, una frontera desconectada de las otras, debía haber algo que las uniera y conectara entre sí, de lo contrario caerían en un aislamiento que favorecería al desarrollo de una particularidad autónoma. La universalidad del Imperio no concibe este abandono, no podía aceptar la indiferenciación que atentaba directo contra la rigurosa estratificación de un sistema orgánico que se expandía verticalmente sobre todo el dominio territorial. La circulación permite unir las partes indistintas regidas a un único espacio urbano. Cada particularidad refleja en sí misma la ciudad en su conjunto. Esa es la idea. Y aquí sobre el tráfico cobra valor otro elemento: la calle. Urbanistas contemporáneos cuestionan que sea la casa la que domine la ciudad y en su lugar proponen la calle, relegando la habitación a un espacio secundario.

La calle no puede entonces ser evaluada en sí misma sino en relación con la circulación. Aunque se le asigne un valor adicional no reducible sólo al espacio transitable (vías de acceso, circulación, fluidez), la calle es todo el mundo urbano que no es casa, es decir, el espacio externo en cuanto público. Patricio Randle (1994), una vez que detalla dimensiones específicas de las calles de la Grecia antigua, fundamenta lo anterior diciendo que “se puede pensar que la estrechez de las calles tenía sus razones prácticas: el ancho tenía importancia relativa ya que estaban destinadas principalmente al tráfico peatonal. Inclusive estaban destinadas más a la conversación que a la circulación.” (Randle, 1994, p. 151-2). Con todo, la ciudad clásica es la ciudad griega, la ciudad mediterránea, esa que, con palabras de Chueca Goitia (1968:9), citando a Ortega y Gasset, es, ante todo: plazuela, ágora, lugar para la conversación, la disputa, la elocuencia, la política. En rigor, la urbe clásica no debía tener casas, sino sólo fachadas que son necesarias para cerrar una plaza, escena artificial que el animal político acota sobre el espacio agrícola.

Una ciudad sin casas, sólo fachadas. Es la postura extrema de una occidentalización urbana que hallará su contraparte absoluta en el universo rústico, en la ciudad doméstica y campestre asociada al mundo anglosajón. Dentro de esta polarización, que por cierto no es más que referencial, útilmente referencial, se instala la ciudad como legado de una larga tradición que tiene su punto de arranque dentro del conflicto dado entre la experiencia pública y privada del hombre antiguo. La ciudad como fachada es el modelo que asume Chueca Goitia para fundamentar aquello que, según Ortega y Gasset, la ciudad clásica nace de un instinto opuesto al doméstico…, en el sentido que la ciudad es, ante todo, espacio político, el lugar donde se conversa y donde los contactos primarios predominan sobre los contactos secundarios. El ágora es la gran sala de reunión y sede de la tertulia ciudadana, la tertulia política. Un espacio urbano que tiene como clave para el desarrollo de la vida ciudadana el ser “locuaz y parlero, y en la medida que esta locuacidad se pierde decae el ejercicio de la ciudadanía.” (Chueca Goitia, 1968, p. 8). Las ciudades que no entran en esta definición, es decir, la anglosajona y la islámica, al no ser locuaces, son calladas o reservadas, “tienen de vida doméstica lo que les falta de vida civil” (p. 10).

Entonces, lo que de aquí se desprende es que ni casas, ni aglomeraciones humanas, ni concentraciones industriales, ni regiones suburbanas, e, incluso, ni siquiera una civilización (atendiendo experiencias de ciudades precolombinas), equivalen, juntas o por separado, a ciudad, si no existe en ella como elemento central y determinante la plaza. Una suerte de agorafilia que viene a echar por tierra todos los elementos que constituyen, como el ágora misma, la ciudad que se vino configurando hasta hoy.

Ante la cual la ciudad doméstica y callada, la ciudad interior, la ciudad de puras casas y que carece de plaza es una ciudad eminentemente campesina como la ciudad locuaz y civil es eminentemente urbana. La plaza entonces se instala como conditio sine qua non de la urbe, y, por eso, como elemento diferenciador esencial entre ésta y el campo. El campo al no tener ágora, carecería del encuentro dialógico dado en el contexto de la conversación, o sea, de una vida parlera y civil que sólo ostentaría, en este entendido, exclusivamente la ciudad clásica mediterránea.

Pero se ve también que esta distinción no se reduce a lo que concierne únicamente al tema urbano. En un plano más amplio permite distinguir el mundo antiguo del moderno. El hombre antiguo, asentado en un estilo de vida preferentemente agrario, utiliza maneras distintas de comunicarse. La conversación, como la vida toda en su conjunto, están inmersas en la cosmovisión rural que es a su vez rutinaria, circular porque remite siempre al ciclo repetitivo de la naturaleza. Y no sólo porque este acto trascendental, por cierto, no se lleva a cabo en el espacio vacío (plaza), ausente en el campo, sino, principalmente, porque su contenido carece del trasfondo que en la polis es el asunto político, la escenificación cívica, a través del diálogo con el otro, y no siempre conocido, de los asuntos de todos, de la cuestión pública, del bien común, en última instancia, del Estado. Digamos que más allá del contexto, que si rural o cívico, con plaza o sin ella, será el lugar de enunciación el que va a distinguir un tipo de diálogo de otro. Los asuntos del Estado no se dan en el circuito agrario como los contenidos de éste tampoco prosperan en el epicentro urbano. Lo que exige criticar, de un lado, el modo cómo la cultura occidental moderna instala sobre la figura del ágora el ejercicio político como instancia legitimadora de una verdad universal, retórica, letrada, y, de otro, y debido a este mismo orden racional, abogar por lo que éste deja fuera o no valora debidamente y que es el poder inconmensurable de la oralidad.

Respecto a esto último, y sin dejar de reconocer el inmenso aporte del primer urbanismo depositario del pensamiento griego, interesa recuperar también las costumbres y tradiciones antiguas y olvidadas del mundo agrícola. Importa salvar el lenguaje primario de la voz oral. Si el interlocutor urbano es “locuaz y parlero”, el campesino será, por el contrario, monotonal y espontáneo, de espíritu familiar más que público, y de un habla en general carente de aventuras y de asombro (ligado esto estrictamente al sentido novedoso que entrega la ciudad, para no confundirlo con lo mágico y maravilloso que porta el relato oral). Es un acto, como dice Jorge Teillier (2002:86) en su poema “Cuando todos se vayan”, practicado con los mismos amigos de siempre, sentado “en el roído mostrador de un almacén/ para hablar con antiguos compañeros de escuela”. Una relación, dice ahora González Vera (1929, p. 23), entre peones viejos, a esa hora en que “los vecinos sacaban pisos a la acera y aguardaban la hora de la cena”. Para conversar, para llevar a cabo ese acto tan elemental que no se da, porque no podía darse, en la plaza de la ciudad, sino tan sólo en la aldea, en una aldea como Alhué.[12]

Lo que, por otra parte, y como se dijo, permite también pensar que en el ágora no se discute otra cosa que no sea aquello de interés público, concerniente a todos y donde la intimidad, los asuntos domésticos (el cerco, los animales, la cosecha) no tienen lugar, ni interés, a no ser, claro, que involucre a más de una familia, pueblo, comunidad, porque en ese caso media el poder central. La polis griega, en este sentido, deja de lado la dimensión íntima de la existencia humana, instalando la elocuencia como medio legitimador de un cierto ser ciudadano, y tal vez el único capaz de hacerse cargo de la res publica. Promueve así el oficio de charlatán, que contrario al peón viejo es capaz de asociar muchas palabras que maravillan, convencen y seducen.

Porque, en efecto, si bien ahí está la gracia del hombre público, la del aldeano, no carente de elocuencia, está en otro lado. Pero no deja de estar: “Debe andar mi abuelo por los campos recién arados/ hablando con los pinos, espantando gorriones. / Mi abuelo tiene una voz profunda, aprendida del tiempo” (Teillier, 2002, p. 24). Elocuencia otra que ni el razonamiento del civitas grecorromano ni el proyecto ilustrado moderno recogen: el canto, el contacto con la divinidad y la naturaleza, el silencio… La instrucción del niño pasa del hogar a la escuela, de la madre al profesor, ahí se formalizan. La salud familiar queda en manos de la ciencia médica, y entonces hierbas, rezos, mejunjes y prácticas inverosímiles, propias de la tradición oral, se hacen “secretos”, y hasta prohibidos. El amor, y el sexo, se institucionalizan civil, legalmente. Las disputas por tierra (esas por las que los personajes de Rulfo matan) las asume, pues, la justicia, en muchos casos juez y parte. Aparece en todo esto la figura del intelectual moderno, precedido del funcionario público.

Y, sin embargo, la construcción identitaria del sujeto moderno requiere no perder de vista estas dos dimensiones: manejar, de un lado, las herramientas fundamentales que le permiten erguirse como ciudadano de la vida moderna, pero, a su vez, de otro, necesita no descuidar, recuperar y fortalecer su lado íntimo y sensible que la arrogancia del racionalismo instrumental modernizador le anula. Requiere, en consecuencia, para que se constituya en el sujeto autónomo mantener vivas estas dos tendencias formativas, estos hábitos fundamentales, estas esferas esenciales de nuestro vivir en conversaciones, que pese a responder a estadios distintos dentro de la Historia, habitan simultáneamente en el interior. Se es polis como se es casa, como homo urbanus se es homo agris. Ejes referenciales que se cristalizan en lo que Maturana (2008, p. 23) llama “lenguajear”: encuentro dialógico que hace al hombre vivir en plenitud.

No obstante, entre estos dos modelos, el campesino y el civil, aparece un tercero: el religioso. Dispuesto, se dirá, para ser atendido como el prototipo que obedece al proyecto de ciudad que se busca proponer. Sí, porque el modelo de ciudad islámica no se aviene, justamente, ni al logos parlero de la polis griega, ni al ciclo aislado y silencioso del mundo agrario. Se ajusta más bien a una tercera opción que recoge parte de estos dos extremos, pero irreductible a ellos. Una ciudad que bien puede llamarse privada. De eso da cuenta, al menos, el Corán, que en sus versículos 4 y 5 del capítulo XLIX, llamado El Santuario, señala: “El interior de tu casa —dice Mahoma— es un santuario: los que lo violen llamándote cuando estás en él, faltan al respeto que deben al intérprete del cielo. Deben esperar a que salgas de allí: la decencia lo exige” (Chueca Goitia, 1968, p. 12). Esto refleja que el musulmán lleva al extremo la defensa de lo privado, pero, por lo mismo, no debe permanecer durante mucho tiempo en la cárcel que él mismo se ha preparado, de ahí que su vida se escinda en vida de harén y vida de relación. “No puede, pues, hablarse de una plena vida doméstica, ya que ésta se halla constitutivamente dividida. Tampoco cabe decir que domina la vida pública […] ya que existe la vida de harén”. (1968, p. 13). Y en efecto, esto es así porque “la civilización islámica se basaba en una poderosa visión del sentido del ser humano” (Kotkin, 2007, p. 97). La necesidad de unir la comunidad de creyentes constituía un aspecto fundamental del Islam. De hecho, para Mahoma, la ciudad debía ser ese lugar donde los hombres recen juntos. La ciudad como un gran templo de oración y penitencia, tanto dentro como fuera de la casa. Su carácter religioso la determina, desde la propia casa trasciende a todo, impregna todo. Si la ciudad clásica es la suma de un determinado número de ciudadanos, la ciudad islámica será la suma de un determinado número de creyentes.

Y el Islam se extendió al punto que en su máximo apogeo llegó a superar al Imperio romano. Se trata de una irradiación muy particular que, contrario a la expansión occidental, absorbe y asimila muy rápidamente, ya que lo principal en él no era crear nuevas culturas, sino instalar una nueva concepción de la vida, impuesta por una religión rigurosa e inflexible tendiente a un gobierno puritano. De modo que en su desarrollo expansivo, heredado, por cierto, del mundo primitivo oriental, así como de las urbes prehelénicas, lo que distingue a las ciudades islámicas es su semejanza. En ninguna otra cultura se encuentra relación parecida. Las ciudades griegas y romanas eran en general muy diferentes entre sí. Las había regulares u orgánicas, y otras funcionales, producto del azar histórico. Pero de uno u otro modo todas sobresalían con respecto al notable empobrecimiento de la ciudad musulmana. La ciudad islámica es funcional y formalmente un organismo más simple y tosco cuyo universo todo quedaba reducido a las leyes inquebrantables del Corán. Habría pues una regresión ante la polis griega: carece de ágora, de circos, de teatros. Lo único que conservaron estas ciudades fueron las termas que terminaron siendo un espacio importante de encuentro social.

A los rasgos anteriores de la ciudad islámica (privada, hermética y sagrada) habría que añadirle la condición de secreta. La ciudad islámica es una ciudad secreta, indiferenciada, misteriosa y recóndita, que no se exhibe, que no se ve. Sin calles, sin rostro. Otra cosa: si las ciudades no tienen calles, todo se constituye de adentro hacia afuera, negando el espacio colectivo. Contrario a la ciudad occidental que se organiza de afuera hacia adentro, desde la calle, que penetra el espacio íntimo y doméstico. Ahora, si hay calle islámica, esta es aparente, falsa: son callejones sin salida, carentes de la linealidad clásica que conducen de un punto a otro, ya que, al no tener salida, no tienen continuidad, no sirven al interés público sino al privado, al conjunto de casas en cuyo interior penetra para darles entrada. No son calles. Son estrechos pasadizos que se quiebran, se cierran, y aún cuando sean amplias, no son calles, ya que, en rigor, la calle como tal no admite la privacidad, esa condición indispensable que necesita el piadoso musulmán. La calle así se opone porque no sirve al sentido intimista islámico; sí sus estrechos y enrevesados y pedregosos pasajes, los que a su vez tampoco sirven a la ciudad mediterránea para entablar la vida civita. La diferencia entonces entre Toledo y París más que arquitectónica es cultural, incluyen las formas de habitarlas. Porque el intimismo, la privacidad y el ocultamiento, van de la mano con la estructura que la ciudad del Islam ofrece. Pero no por eso no tendrían el carácter urbano. La ciudad islámica fue preferentemente urbana; es más, su oposición al entorno campestre y su apego a la vida urbana, hacen que se asemeje a la ciudad mediterránea y se distancie del modelo rupestre anglosajón. Al punto que es válido afirmar “que todavía es más honda la dicotomía campo-ciudad en el Islam que en cualquier otra cultura” (Chueca Goitia, 1968, p. 70). La oposición de la ciudad musulmana es radical y excluyente frente al campo representado por la vida nómada.

No significa sin embargo que la solución definitiva al problema del fenómeno urbano se halla en la ciudad musulmana, espacio del habitar que no por diferenciarse de los modelos extremos recién vistos vendrá, por eso, a ofrecer el punto intermedio que se busca, la relación dialéctica entre el adentro y el afuera urbano, y aunque aparentemente así se manifiesta, no lo es y esto porque, está dicho, la ciudad islámica responde a un modelo regido por la fe religiosa de un pueblo milenario. La interpretación que ofrece Chueca Goitia es clara. Hay una exigencia superior al extremo que la casa es un santuario y la calle, una necesidad que responde, antes que todo, al respeto de esa vida autopenitente. El hogar de la vida doméstica no es cárcel. En consecuencia, el exterior tampoco debe verse como la liberación de ese enclaustramiento. Todo lo cual no quita, pues, rescatarla en cuanto a un espacio otro que, según lo visto, no es el griego ni tampoco el campesino. Se trata de una ciudad alternativa que por una cuestión de exigencia vital hará, no del ágora ni tampoco del interior de la casa, sino del patio casero, el espacio de la íntima contemplación, el lugar capaz de congregar dentro de sí ambos universos: el relacional como el íntimo (Chueca Goitia, 1968, p. 12).

La vida de harén condiciona la organización de la casa musulmana como un recinto herméticamente cerrado al exterior y, lo que es más, completamente disfrazado. [Allí] todo está imbricado, revuelto y confuso de tal manera que el camouflage resulta perfecto. La vida completamente reclusa, sin apariencia exterior alguna, da lugar a una difícil ciudad sin fachadas. Algo opuesto totalmente a la ciudad clásica, donde el escenario y la fachada eran lo principal.

Tal situación le lleva entonces al musulmán a organizar su vida doméstica en torno al patio, al peristilo o jardín cerrado de tapias y arbustos. De este modo, atempera, acomoda su casa deseada, y no reñida con las leyes del Corán, dentro de la cual podía gozar de las delicias de la vida al aire libre en un espacio estrictamente privado. En su ductilidad habitacional en lugar de enfrentar la calle, la elude, al punto de decir que, en la ciudad musulmana, la calle, en su sentido de exteriorización de la vivienda (fachadas), no existe; como tampoco existe, por mandato divino y por estilo de vida que ya no es el del campesino antiguo, una vida doméstica plena. A causa de ello el musulmán habilita el patio, no le interesa la calle ni tampoco la plaza, porque ese rol lo cumple el patio. Pero como ya no se trata de política sino de religión, su función en la vida social es muy diferente.

De tal forma que ya no se está ante un ágora para la discusión y la dialéctica, sino ante un espacio para la meditación silenciosa y pasiva del tiempo que fluye. Por eso, en lugar de plaza como entidad urbana abierta, los musulmanes, incluso para la vida en común, prefieren de nuevo el patio, donde vuelven a encontrarse encerrados en una actitud de tipo extático-religiosa. El único elemento de la ciudad que adquiere vida y está dominado por el bullicio humano es el zoco, la alcaicería o el bazar. Pero esto obedece ya a una necesidad puramente funcional insoslayable.

Ahora, esto de crear un patio interior parece una solución acomodaticia, que en el fondo no aporta a la solución del problema de la ciudad como punto de encuentro real y efectivo entre la calle y la casa. Más bien opera como camuflaje, espacio simulado de algo que quiere a la vez ser público y privado, sin llegar a constituir al final ninguno de los dos. Se entiende que la ciudad musulmana, como todas las ciudades, obedece a necesidades profundas de su comunidad, a circunstancias espirituales, a condiciones nacidas del entorno físico, al clima, al paisaje, en una frase: a una concepción unitaria. Pero no por eso se tomará acá su modelo como paradigma de la ciudad que configuró el espacio urbano que se ocupa, sin olvidar, por cierto, que muchas de las ciudades hispanolusas son depositarias de esa rica tradición musulmana, que pasó primero por los imperios y luego al subcontinente.

Hasta aquí se ha hecho público el reparo contra aquel estilo de vida exclusivamente exterior, del mismo modo como se rechaza el enclaustramiento doméstico de la casa labriega, y aunque el peristilo islámico pareciera ser la salida, puesto que recrea la calle sin perder de vista la intimidad del hogar, lo es en principio y sólo en principio, ya que el patio, el patio del fondo de la casa, no sólo ofrece un débil simulacro a la experiencia real y concreta de habitar la ciudad; le da la espalda, la niega, la confunde fatalmente. Hace pasar una realidad por otra que no es, porque la vida pública, al igual que la vida íntima, no se viven sino en plenitud, absolutamente.

La vida de patio interior promueve, así, hoy día, una ciudad de apariencias, simulada, una experiencia de vida urbana espuria, y con ella la soledad, el individualismo, la carencia de factores integrales del individuo moderno incapaz de enfrentar el mundo en su complejidad plena. El patio del fondo de la casa (que hoy puede ser tristemente homologable al espacio virtual), es el sustituto pobre y farsante del mundo de la vida cotidiana llevado a cabo en el habitar urbano. El patio del fondo de la casa, en suma, es el recodo protector, cómplice y testigo de la estructura familiar de la sociedad burguesa donde se fragua el carácter de un sujeto que lleva impreso en su interior el desprecio por la calle, la que más tarde ocupará para ordenarla según la lógica adquirida en su formación desvinculada de factores comunitarios y colectivos, egoísta y carente del profundo sentido de solidaridad. Los rasgos identitarios adquiridos al interior del patio del fondo de la casa terminan configurando a un hombre insatisfecho e incapaz de establecer los lazos societales que la vida urbana moderna precisa.

Lo anterior queda retratado en la imagen que nos ofrece José Donoso en su cuento “Paseo” (1960). Relato en que a través de un niño (¿él mismo?) configura los rasgos fundamentales de una sociedad oligárquica decadente. La probidad de una vida que para Matilde —su tía paterna— se reducía a los pleitos aduaneros de sus hermanos abogados y a los problemas de la casa. “Esto, para ella, era la vida”, dice el niño. El resto, lo externo: la magia de los barcos, el ruido alborotado de la calle, no cuentan, “porque mi vida —dice— era, y siempre iba a ser, perfectamente ordenada”. Pero aquí lo más importante, el espacio relegado que modela este carácter. El personaje recuerda (Donoso, 1983, p. 75 y 85, respectivamente):

Cuando yo llegaba del colegio por la tarde iba directamente a la planta baja, y montando mi bicicleta nueva daba vuelta tras vuelta por el estrecho jardín del fondo de la casa, centrado en torno al olmo y al par de escaños de fierro. Detrás de la tapia, los nogales de la otra casa comenzaban a mostrar un leve bozo primaveral, pero yo no hacía caso de las estaciones y sus dádivas porque tenía cosas demasiado graves en que pensar. Y como sabía que nadie bajaba al jardín hasta que el ahogo de pleno verano lo hiciera perentorio, era el mejor sitio para meditar sobre lo que en casa sucedía [Énfasis mío].

Así como la polis griega se erige sobre el espacio vacío del logos, para tratar parlamentariamente el bien común, y así como la ciudad campesina emerge en torno al ciclo de la vida agraria, donde más bien habla la naturaleza, así también la ciudad musulmana está montada sobre la vida privada y el sentido religioso de la existencia. Lo que al fin lleva a no tomar partido por ninguno de estos modelos en forma aislada.

Porque la ciudad que se habita en América Latina no responde ni a una ni a otra, sino que se ajusta al encuentro/desencuentro de los tres tipos de habitar urbano en forma simultánea. Así pues, la ciudad en su devenir histórico acogerá al sujeto de estilo de vida activa, al de vida cíclica y al de vida contemplativa. Luego, la conformación de este sujeto, como ser ciudadano moderno, se mantendrá irreductible a estas formas referenciales hasta acá revisadas. Las hará, pues, suyas en forma indistinta, con más o menos énfasis, dependiendo de sus particularidades culturales en la heterogeneidad de experiencias recogidas de esta larga tradición urbana regional.

* Marco Chandía Araya es doctor en Literatura Hispanoamericana, Universidad de Chile. Profesor UFPA/Campus Abaetetuba. marcochandia@gmail.com. Ha publicado diversos artículos en el área de los imaginarios urbano-porteños del Pacífico sur y el libro La Cuadra, pasión, vino y se fue…Cultura popular, habitar y memoria histórica en el Barrio Puerto de Valparaíso (Santiago de Chile, 2013).

Referencias

BACHELARD, Gastón. La poética del espacio. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 1991.

BENJAMIN, Walter. Para una crítica de la violencia y otros ensayos. Iluminaciones IV. Madrid: Taurus, 1998.

BORGES, Jorge Luis. Esse ofício do verso. São Paulo: Companhia das Letras, 2007.

CHUECA GOITIA, Fernando. Breve historia del urbanismo. Madrid: Alianza, 1968.

DONOSO, José. Cuentos chilenos contemporáneos. Santiago de Chile: Andrés Bello, 1983.

GARCÍA LORCA, Federico. La casa de Bernarda Alba. Santiago de Chile: Andrés Bello, 1985.

GONZÁLEZ VERA, José Santos. Alhué. Estampas de una aldea. Santiago de Chile: Cruz del Sur, 1929.

KOTKIN, Joel. La ciudad. Una historia global. Caracas: Random House Mondadori, 2007.

LEFEBVRE, Henri. El derecho a la ciudad. Barcelona: Península, 1973.

MATURANA, Humberto. El sentido de lo humano. Buenos Aires: Granica, 2008.

MONGIN, Oliver. La condición urbana. La ciudad a la hora de la mundialización. Buenos Aires: Paidós, 2006.

NERUDA, Pablo. Antología poética. Buenos Aires: Planeta, 2000.

ORTIZ, Renato. Modernidad y espacio. Benjamin en París. Bogotá: Norma, 2000.

RANDLE, Patricio. H. Breve historia del urbanismo (La ciudad antigua). Buenos Aires: Claridad, 1994.

RAMA, Ángel. La ciudad letrada. Hanover: Ediciones del Norte, 1984.

ROMERO, José Luis. Latinoamérica, las ciudades y las ideas. Buenos Aires: Siglo XXI, 2001.

TEILLIER, Jorge. Los dominios perdidos. Santiago de Chile: Fondo de Cultura Económica, 2002.

WEBER, Max. La ciudad. Madrid: La Piqueta, 1987.

Notas

[1] “La casa”, de “Yo soy”, en Canto general. Como Neruda, muchos escritores vuelven a esa escena inicial de cuando de oídas construían en el imaginario un mundo que luego conocen y plasman en su obra. Parece ser que es el sentido auditivo pues el que nos pone en contacto por primera vez con el desconocido mundo fuera-de-la-casa.

[2] Muchos escritores vuelven a esa escena inicial de cuando de oídas construían en el imaginario un mundo que luego conocen y plasman en su obra. Parece ser que es el sentido auditivo pues el que nos pone en contacto por primera vez con el desconocido mundo fuera-de-la-casa.

[3] Según P.H. Randle (1994, p. 120), el filósofo griego juzga inútiles las pinturas y otras decoraciones ya que la verdadera belleza estaría en la relación que se establece entre el habitante y su construcción.

[4] Umbral proviene del latino lumbral, cuya raíz es el sustantivo lumen, luz, luz de día. Siguiendo el étymos, lumbral no es luz, sino por donde pasa, o más preciso: donde llega ésta, por donde se filtra la luz del día, lo cual quiere decir que el lumbral no siempre está iluminado, pero tampoco oscuro; antes bien está sombrío, porque umbra es sombra, proyectada por un cuerpo. Umbral es algo entre el reflejo de un cuerpo que se interpone ante la luz y la luz que se cuela ante un cuerpo que le oscurece. Umbral puede representar un espacio más o menos iluminado (sombrío, lúgubre), pero no será nunca la oscuridad absoluta, porque en la oscuridad absoluta no se da nada, y el umbral, al tener algo de luz, es algo, que, sin ser luz propiamente dicha, está afectado por ésta: es sombra, oscuridad iluminada, luz oscurecida, un espacio ambiguo, oxímoron en permanente transformación.

[5] “La casa es el primer mundo del ser humano. Antes de ser ‘lanzado al mundo’ […] el hombre es depositado en la cuna de la casa. Y siempre, en nuestros sueños, la casa es una gran cuna […] La vida empieza bien, empieza encerrada, protegida, toda tibia en el regazo de una casa [En el espacio amado que le permite al niño poseer] verdaderamente sus soledades [entre] la dialéctica del juego exagerado y de los aburrimientos sin causa, del tedio puro. (Marcas autor) (Bachelard, 1991, p. 35).

[6] Léase la primera anotación explicativa antes de comenzar los diálogos de los personajes. El autor nos sitúa en una “Habitación blanquísima del interior de la casa de Bernarda. Muros gruesos. Puertas en arco con cortinas de yute rematadas con madroños y volantes. Silla de enea. Cuadros con paisajes inverosímiles de ninfas o reyes de leyenda. Es verano. Un gran silencio umbroso se extiende por la escena. Al levantarse el telón está la escena sola. Se oyen doblar las campanas. Sale la CRIADA” (García Lorca, 1985, p. 83).

[7] Se trata de un hecho de muerte que cuenta La Poncia, según la cual una muchacha soltera habría tenido un hijo, de padre desconocido, a quien mata a fin de “ocultar su vergüenza”, ocultándolo luego bajo unas piedras, pero unos perros hallan el cuerpo y lo depositan en la puerta de su casa, situación que despierta odio en los habitantes quienes la arrastran calle abajo para lincharla y hacer justicia por sí mismos. Obviamente, el episodio opera aquí como subterfugio de advertencia ante el intento de que las hijas de Bernarda puedan hacer lo mismo. Demarca el espacio exterior, teñido por el macabro escándalo, impúdico y deshonroso, del interior, de apariencia decente y casta, imagen que inútilmente Bernarda intentará mantener. (García Lorca, 1985, p. 122-3).

[8] Ese, para Bernarda, “maldito pueblo sin río, pueblo de pozos, donde siempre se bebe el agua con el miedo de que esté envenenada.” (García Lorca, 1985, p. 90).

[9] “Las ciudades emergían ya completas por un parto de la inteligencia en las normas que las teorizaban, en las actas fundacionales que las estatuían, en los planos que las diseñaban idealmente”. Es decir que, para Rama (1984, p. 1), la ciudad, antes de ser realmente, lo era racionalmente, por medio de una idea o razón que la preconcibe.

[10] Koinonia, que hoy se usa más como concepto cercano a la teología, tiene acá el sentido de recuperar su valor de comunidad, que deriva a su vez de koiné, que también pasó a significar casa, por su directa relación a común. Por otra parte, oikos, es casa, pero ya en el contexto de bienes y personas, como unidad básica de la sociedad, en la ciudad-Estado tradicional.

[11] Modelo que reproducirá en el siglo XIX el Barón Haussmann en París. Es decir, un reordenamiento racional del espacio y con ello el sometimiento y control de su habitante. El damero o modelo haussmanniano responde a esa lógica ordenadora y excluyente (Ortiz, 2000, p. 30).

[12] Alhué: estampas de una aldea [1928], relato que reflejaba la vida provinciana: anodina, indefinida y lenta. En mapudungún, “morada de las ánimas”. Se trata, por otro lado, de reparar en el valor de eso que Benjamin (1998, p. 115) recoge cuando reclama, en “El narrador”, contra la pérdida del hábito de intercambiar anécdotas y prácticas cotidianas, contra esa notoria menguante comunicabilidad de la experiencia que trae consigo la modernidad, a favor de ese acto épico de la verdad. A ese saber expresado en voz baja, a ese antiguo y tan grata costumbre que es la del oficio de platicar.