Resumo: O texto aborda a obra literária de David Foster Wallace na perspectiva das relações do escritor com a mídia e na mídia. Em contos ou no romance Graça infinita, Wallace foi capaz de ler o entretenimento e o tédio que tomam posse da cultura norte-americana finissecular. Em ensaios e entrevistas, esclareceu os modos de detalhar incisivamente suas narrativas ficcionais e não-ficcionais.

Palavras-chave: Ficção norte-americana; mídia; David Foster Wallace.

Abstract: The text deals with the literary work of David Foster Wallace from the perspective of the writer’s relationship towards the media and in the media. In short stories or the novel Infinite jest, Wallace was able to read the entertainment and boredom that took possession of the American culture at the end of the century. In essays and interviews, he explained the ways of detailing pointedly his fictional and non-fictional narratives.

Keywords: American fiction; media; David Foster Wallace.

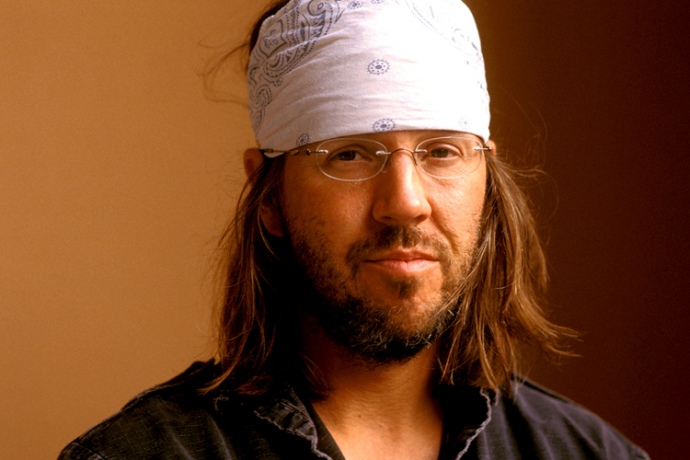

Crédito: Hachette

Lo desconocido es una abstracción; lo conocido, un desierto; pero lo conocido a medias, lo vislumbrado, es el lugar perfecto para hacer ondular deseo y alucinación.

El entenado, de Juan José Saer

Salta aos olhos o romance Infinite jest, de 1996. Graça infinita, que chegou às livrarias brasileiras em tradução de Caetano Galindo no início de dezembro de 2014, é lido, entre outros motivos, para compreensão da sociedade do entretenimento. David Foster Wallace (1962-2008) também é autor de um ensaio animador (e já canônico) sobre ficção e televisão, intitulado “E Unibus Pluram: television and U.S. fiction”. Nele, o escritor examina como a tevê se tornou objeto de valor e de uso para os jovens autores de ficção. Por consequência, vislumbra o espaço e o tempo que o meio ocupa na vida média dos cidadãos norte-americanos. DFW toma a ironia como chave de entrada no universo televisivo.

Em vários outros textos, ficcionais e não-ficcionais, os media entram não apenas como natural cenário da vida finissecular ocidental, mas como tema a ser debatido. No papel de repórter, Wallace pôde observar a engrenagem midiática por dentro. Como ficcionista, criou narradores potentes e interessados na compreensão da mídia, especialmente no que ela é capaz de agendar em torno de seus espetáculos. Além de Graça infinita, a experiência midiática aparece com nitidez nos contos “Little expressionless animals” e “My appearance”, do livro Girl with curious hair (1989), e “Good old neon” e “The Suffering Channel”, do volume Oblivion (2004).

Como entrevistado convocado a falar de seus próprios textos e a dar opinião sobre temas os mais diversos (na imprensa escrita e nos meios audiovisuais), DFW se configura como voz midiática singular. É clara a construção, não necessariamente proposital, de uma figura de escritor, de uma persona e de um personagem, que sempre rouba a cena com inteligência e astúcia. Bandana na cabeça, uma espécie de autoflagelo na postura, constante dúvida metalinguística na mente.

A entrevista é o lócus privilegiado de uma ambivalência que percorre toda a obra. O autor “difícil” se depara com a necessidade de ser “fácil”. No jogo jornalístico transmitido pela tevê ou pelo rádio, publicado no jornal ou na revista, a ausência-presença dos receptores instaura a necessidade básica de se fazer entender por alguém que não se sabe exatamente quem é. O anonimato em larga escala. A fama como valor-notícia. Nessa conquista de território da linguagem comum, entra o que Beatriz Sarlo chama de “el género de la voz y de la autenticidad” (Sarlo, 1995, p. 13). A voz (personificada) confere autenticidade ao discurso. Há aí uma confiança na origem. É o mesmo que diz, e não outro. O pacto da veracidade instalado pelo jornalismo também ajuda a compor o tecido da entrevista e sua ambiguidade.

A autobiografia-ficcional do entrevistado, elevada à categoria de verdade (jornalística) e confirmada pela verossimilhança construída pela voz direta do autor, só tem vez porque submetida a critérios de noticiabilidade. Estar no circuito informacional dos media significa perguntar pelo acontecimento, atravessado pelo extraordinário. DFW soube “acontecer” com seus textos e sua personalidade, ainda que a princípio avessa a exposição, ou porque totalmente autoconsciente. A presença de DFW em entrevistas na mídia faz perceber a literatura como fenômeno que está antes do livro e que vai além dele. Não se lê apenas o objeto, mas também o sujeito que se desdobra midiaticamente. O leitor toma isso em consideração. Há motivos e há consequências. O suicídio de Wallace em 2008, aos 46 anos de idade, é dado incontornável de uma experiência que ganha a mídia para interferir nos destinos literários.

Há vários clichês sobre DFW. O melhor escritor de sua geração. O mais talentoso. O escritor que melhor capturou o espírito do seu tempo. Wallace, intérprete da vida tomada por diversão em larga escala. Podem ser frases de efeito que vendem resenhas e livros. Certo é que há na obra (expandida) de Wallace vasto campo que mostra a invenção de uma teoria da comunicação literária a partir de uma experiência biográfica estreitamente relacionada ao convívio com a tela da televisão.

No prefácio à edição norte-americana comemorativa dos vinte anos de Graça infinita, Tom Bissell elenca quatro “teorias” na tentativa de explicar a longevidade do livro, mais vivo do que nunca. Na primeira, Bissell diz que o romance, sendo sobre um “entretenimento” bélico que escraviza e destrói todos que a ele assistem, “é o primeiro grande romance da internet” (2016, p. xii). A segunda ideia aponta para o fato de que Graça infinita é extremamente inovador no quesito linguagem. Terceira noção: estamos diante de uma obra de personagens, quer dizer, poucos criam características pessoais como DFW: Don Gately, Hal Incandenza, Rémy Marathe, Madame Psychosis e uma leva de figuras marcantes. A quarta e última teoria é categórica ao colocar Graça infinita como o romance de sua geração.

O que mais gostaria de reter do texto de apresentação, entretanto, é o que vem a seguir, a percepção de que, por meio de uma incrível capacidade para notar os detalhes, DFW merece o adjetivo wallaceano. Não da mesma forma como kafkiano, orwelliano ou dickensiano, que descrevem algo externo previamente existente: estado de espírito, situação, decadência civil. Para Bissell, Wallace não nomeou uma condição. Ele criou uma: um “estado de apreensão (em ambos os sentidos) e compreensão” (Bissel, p. xv). E é essa condição que justifica muito do culto ao autor e à obra. Transitar por DFW é mudar para sempre o modo de encarar o mundo real.

Essa tomada de consciência deve se dar numa paisagem cultural naturalizada: os mass media. Estamos no mundo mediatizado, mediado. Por meio de uma linguagem tensa e única, DFW procura estranhar a presença tão natural de marketing, publicidade, cultura pop, arte comercial. Desse mergulho etnográfico em mídia, Wallace retira histórias que levam a uma abordagem curiosa, entre o conforto do reconhecimento e o desconforto da perturbação. Da menina que se sobressai num jogo de perguntas e respostas (Jeopardy!) extremamente popular na televisão à atriz que se prepara para dar uma entrevista no mais importante talk show (Late Night with David Letterman) da mesma tevê norte-americana. Do executivo do mundo da publicidade em monólogo crítico com o psiquiatra sobre as falsidades de sua vida ao jornalista de uma revista disposto a escrever o perfil de um artista que literalmente defeca sua arte, ou melhor – para nosso deleite linguístico informal –, obra a obra.

O padrão claro é individualizar. Olhar as corporações, as empresas, as indústrias, as profissões por dentro. Descreve-se todo o cenário nos mínimos detalhes, pasticha-se a linguagem particular daquele universo (nunca, jamais a paródia), procura-se entender como os sujeitos são afetados pela normalidade de cada um. Na mimetização ao modo de dois argentinos – Manuel Puig (que leu, adorou e divulgou) e Rodolfo Fogwill (que não leu) –, DFW encontrou uma maneira de abalar a estrutura na opção de consciência de fala de personagens-que-vivem-em-linguagem (com direito, claro, ao fantasminha de Jorge Luis Borges) e que estão à procura de um tempo e um espaço fora do campo da ironia.

No desfile atônito de sujeitos, verbos e predicados, a literatura wallaceana pergunta-se o tempo todo se é preciso ser divertido (entertaining) para falar de diversão. É preciso entreter para falar de entretenimento? A pergunta amplia o sentido quando se sabe que a ficção do autor muitas vezes é tida como hermética, para poucos. No caso de Graça infinita, a começar pela extensão. São mais de mil páginas.

É preciso manter uma conversa em funcionamento porque essa é uma luta contra o solipsismo, que tanto inquietou DFW a partir da leitura do austríaco naturalizado britânico Ludwig Wittgenstein. E o outro precisa ser seduzido, para não ficar aborrecido, entediado. Portanto, entreter faz parte do jogo. Mas não é o juiz absoluto do valor da arte literária (nem da vida). Para escapar do seu domínio, há uma regra que atravessa horizontalmente a ficção do autor: a escavação do saber. Para dentro e para fora, em primeira (mais) e terceira (menos) pessoas, com a linguagem que detalha o olhar e faz sintaxe do pensar. Muito além dos textos que também tematizam o entretenimento. E bem antes de sentar para escrever. Também no momento posterior, quando Wallace é levado a falar, em entrevistas, sobre o que escreveu.

Wallace oferece uma fórmula de escape da perspectiva metanarrativa aos moldes do que se convencionou chamar de pós-moderno. Assim, ele foge de falar do próprio texto literário, no que seria a atitude anti-ilusionista, para dizer das histórias que compõem o maravilhoso mundo do entretenimento, porque esse é o espaço em que transita a sociedade norte-americana. Não há, portanto, teoria da narrativa literária apresentada de modo explícito. Temos intertextualidade que se dispõe a fazer a metalinguagem dos meios de comunicação, em particular, como dissemos, a televisão.

Um dado de emoção e um dedo de comédia (graça?) parecem ser outras chaves para compreender a paixão que a obra desperta nos leitores, mesmo os textos não sendo, vale frisar, digeríveis à primeira vista. O afeto e o humor são cruciais para entender como DFW conquistou esse lugar no coração do leitor sem desistir jamais de realizar uma obra consistente, coerente e corajosa dos pontos de vista formal e temático.

Em inglês, a expressão “amusing ourselves to death”[1] é dita como manifestação de uma felicidade extrema na relação com o entretenimento. Estamos “morrendo de nos divertir”. Tomada um pouco mais a sério e, talvez, na dimensão da realidade dos países ocidentais ocupados pela indústria cultural, ela serve a Wallace como metáfora de uma situação corriqueira e ubíqua. Temos como sobreviver a esse predomínio da ideia de que vivemos para a diversão? De que vivemos em função do deus entretenimento? De que nada, ou pouco mais, nos interessa? Em Graça infinita, as respostas não se descolam da noção de vício. Em esportes, em drogas, em entretenimento. A ponto de nos levar, esse último, a morrer de inanição.

Ao afirmar o desejo de contar como era viver na América perto da virada do milênio, DFW não teve dúvida: “Há algo particularmente triste sobre isso, que não tem muito a ver com circunstâncias físicas, ou a economia, ou nada do que é falado no noticiário. É mais uma tristeza ao nível do estômago. Se é algo próprio da nossa geração, eu realmente não sei” (apud Ferris, 2008).[2] Uma dor, portanto, caminha lado a lado com a busca incessante pelo prazer, na vida real e dentro das linhas literárias. Mais uma vez estamos em terreno minado, em que determinações ordenadas coletivamente entram em confronto com a recepção subjetiva para explodir de diversas formas. A vida se deixa narrar como experiência viva.

Objeto, sujeito

“Numa cultura que esvazia você diariamente de sua capacidade para imaginação, para linguagem, para pensamento autônomo, complexidade como a de Dave é uma dádiva”, diz a escritora Zadie Smith[3]

DFW é autor de três romances, tendo um deles sido lançado após a sua morte, The pale king (“O rei pálido”), que apresenta o tédio numa sociedade afluente e supostamente divertida. O primeiro, The broom of the system (“A vassoura do sistema”), publicado quando o autor tinha 25 anos, é resultado de um trabalho de conclusão de curso na universidade, bastante inspirado na queda filosófica por Wittgenstein. The broom já mostra um escritor com acuidade ímpar para os diálogos e uma óbvia contrapartida para o realismo dominante no espírito literário do momento. Na mais longa e mais conhecida das narrativas, Graça infinita, os recursos se ampliam ad infinitum.

DFW tem três livros de contos, um deles traduzido: Breves entrevistas com homens hediondos, originalmente de 1999 e lançado aqui em 2005. Entretanto, o escritor ganhou muito de sua fama em função de textos jornalísticos encomendados por revistas norte-americanas de grande circulação, como Harper’s e Premiere. Uma antologia de reportagens e ensaios foi publicada no Brasil em 2012: Ficando longe do fato de já estar meio que longe de tudo. Tiveram grande repercussão, por exemplo, os relatos sobre uma feira agropecuária no Meio-Oeste dos Estados Unidos, uma viagem de cruzeiro e um perfil do tenista suíço Roger Federer. O tênis, aliás, fez parte da vida adolescente do autor e aparece com força em Graça infinita, parte dele situado numa academia de treinamento desse esporte. É unânime a percepção crítica de que a racionalidade estrutural do jogo de tênis em contraste radical com uma imprevisibilidade emotiva (dependente ao extremo do estado de espírito do atleta, mais do que do momento físico) exerce um fascínio perene no escritor e se desdobra nos textos quase ubiquamente.

Situado numa linhagem da segunda metade do século XX que inclui sobretudo Thomas Pynchon e Don DeLillo, David Foster Wallace articula experimentação e comunicação em linguagem própria, reconhecidamente inconfundível, uma identidade que já viu nascer descendentes nos Estados Unidos e fora deles. Na introdução ao livro de entrevistas Conversations with David Foster Wallace, Stephen J. Burn aponta espectros estilísticos e temáticos de DFW presentes na literatura norte-americana contemporânea realizada por Jeffrey Eugenides (no conto Extreme solitude, por exemplo), por Richard Powers (no romance Generosity) e por Jonathan Franzen (no aclamado Liberdade). Jovens escritores brasileiros como Daniel Galera e Ronaldo Bressane se dizem devotos e devedores da obra. Chegam a dar cursos sobre o autor.

Em 2015, foi publicado o volume The David Foster Wallace Reader, que traz inéditos teaching materials, isto é, material que DFW usava em suas aulas de literatura ou de escrita criativa. Para além do fato de podermos observar a seriedade de DFW em relação ao ofício de ensinar e da evidência de sua paixão paranoica pela gramática da língua inglesa, é interesse notar que a indústria editorial saca a vibração de um nicho curioso de mercado, fundado sobre projeto iconoclasta, mas que se mostra de interesse contínuo, obra que exibe a vida nada tranquila na América (e nos países sob influência), a permanência penetrante da cultura pop em diversas esferas e o papel do escritor de ficção numa sociedade saturada de entretenimento.

DFW consegue encontrar na ficção um meio-termo entre comunicação e experimentação, isto é, abre caminhos para o diálogo com o leitor sem deixar de mostrar a autoconsciência da linguagem. Dessa forma, o autor aponta caminhos de renovação do pós-modernismo literário. Nessa absorção da sociedade contemporânea, particularmente no que diz respeito à onipresença do entretenimento, as noções de tédio e de solidão são componentes também a destacar. Wallace incomoda-se com a falta de resolução feliz para a empatia entre as pessoas, o que as leva aos meios, que não devolvem o afeto necessário, como não poderia ser diferente se estamos lidando com experiência humana indireta. Assim, nos textos de DFW, os jogos de ambiguidade procuram os sentidos de dilemas literários e, por consequência, humanos: fácil e hermético; comercial e artístico; comum e individual; único e ordinário; estranho e familiar; confortável e perturbador; próximo e hostil; sucesso e fracasso; fama e anonimato.

A possível originalidade de DFW na leitura das culturas pop e midiática pode ser estabelecida na comparação destacada com pelo menos outros dois escritores: Puig e DeLillo. Se um dos propósitos de DFW é engajar o leitor imaginariamente e intelectualmente em tempos de inflação informacional, em tempos de baixa concentração, o argentino Manuel Puig, autor de Boquitas pintadas, é o precursor do estabelecimento sem preconceitos de conexões entre literatura e cultura pop, entre ficção literária e mídia. Puig lança as bases formais da abordagem literária sobre os media, dentro das quais DeLillo insere o “ruído branco” da cultura norte-americana, seu barulho incessante e capaz de pautar, por exemplo, a mais privada conversa familiar. Como se Puig desse a forma e DeLillo, o conteúdo. O uso dos diálogos não deve ser esquecido se desejamos perceber as junções no domínio da oralidade típica dos meios audiovisuais.

Se Puig foi capaz de estabelecer pontes estéticas perenes entre arte comercial e literatura de vanguarda, DFW estica esse relacionamento a um ponto de não retorno, com estratégias similares de mediação, mas ainda mais densas. Se DeLillo capta o poder instalado no cotidiano na tentativa de desestabilizá-lo, DFW leva esse approach a um nível intenso de subjetivização (interno) e detalhamento (externo), embrulhados por uma qualidade identificada pelos mais diversos leitores: sinceridade. Característica ou qualidade que se oferece a partir da engenharia de soluções narrativas calculadas para fazer voar o interesse equilibrado sobre ambivalências. Em sua mais famosa entrevista, Wallace atesta o desinteresse por soluções radicais que acabam sendo vazias:

Metaficção recursiva venera a consciência narrativa, faz com que ela seja o assunto do texto. Minimalismo é ainda pior, mais vazio, porque é uma fraude: ele evita não só a autorreferência, mas qualquer personalidade narrativa em tudo, tenta fingir que não há consciência narrativa em seu texto. Isso é americano pra cacete, cara: ou transformar algo em seu Deus e cosmos e aí venerá-lo, ou então matá-lo (apud Burn, 2012, p. 45). [4]

O tema de DFW é a vida que tem o prazer do entretenimento e a concomitante dor da solidão como eixos centrais. Sua opção estética nunca foi colocar o texto acima disso. Mas a autoconsciência também não é capaz de se apagar por completo. O autor está vivo e está aqui, ali, acolá. Do campo maior do entretenimento (que tem a ver com comunicação), passamos pela guerra à ironia (que brota da televisão), para chegarmos ao tédio (que constitui o indivíduo na sua relação com o consumo) e à dor (que se instala na identidade).

No filme O fim da turnê, embasado numa entrevista proposta pela revista Rolling Stone, o ficcional Wallace, interpretado por Jason Segel, é um sujeito dividido entre a participação na vida literária (lançamento, autógrafo, entrevista) e a realização literária stricto sensu. Os diálogos com o jornalista David Lipsky, que fazem mover a trama, apresentam um gesto infinito de tolerância. Nunca de empatia. Se o que interessa ao maior número de pessoas é espetáculo e se não há nada de errado em estar interessado no que é atrativo, o que fazer com a literatura, o que fazer da literatura, para que fazer literatura? David Foster Wallace, mergulhado na experiência midiática de seu tempo, propôs uma rebelião individual.

* Sérgio de Sá é professor adjunto da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília (UnB). Mestre em Comunicação e Cultura Contemporâneas pela UFBA e doutor em Estudos Literários pela UFMG, com pós-doutorado no Programa Avançado de Cultura Contemporânea (PACC/UFRJ), é autor de A reinvenção do escritor: literatura e mass media (Editora UFMG, 2010). Tem ensaios publicados nos livros O futuro pelo retrovisor: inquietudes da literatura brasileira contemporânea (Rocco, 2013) e Possibilidades da nova escrita literária no Brasil (Revan, 2014), entre outros.

Referências

BISSEL, Tom. Everything about everything: Infinite jest, twenty years later. In: WALLACE, David Foster. Infinite jest. Nova York: Back Bay Books, 2016, p. xi-xv.

BOSWELL, Marshall. Understanding David Foster Wallace. Columbia: The University of South Carolina Press, 2003.

BURN, Stephen J. (org.). Conversations with David Foster Wallace. Jackson: University Press of Mississippi, 2012.

COHEN, Samuel e KONSTANTINOU, Lee (org.). The legacy of David Foster Wallace. Iowa City: University of Iowa Press, 2012.

HERING, David (org.). Consider David Foster Wallace: critical essays. Los Angeles: Sideshow Media Group Press, 2010.

MAX, D.T. Every love story is a ghost story: a life of David Foster Wallace. Nova York: Penguin, 2013.

SARLO, Beatriz. “Prólogo”. In: SPERANZA, Graciela. Primera persona: conversaciones con quince narradores argentinos. Buenos Aires: Norma, 1995, p. 11-14.

WALLACE, David Foster. Girl with curious hair. Nova York: Norton, 1989.

WALLACE, David Foster. Oblivion: stories. Nova York: Little, Brown, 2004.

WALLACE, David Foster. The last interview and other conversations. Nova York: Melville House, 2012.

WALLACE, David Foster. Ficando longe do fato de já estar meio que longe de tudo. Tradução de Daniel Galera e Daniel Pellizzari. São Paulo: Companhia das Letras, 2012.

WALLACE, David Foster. Graça infinita. Tradução de Caetano Gallindo. São Paulo: Companhia das Letras, 2014.

WALLACE, David Foster. The David Foster Wallace Reader. Nova York: Little, Brown, 2014.

Notas

[1] Título de livro de Neil Postman, clássico sobre o tema.

[2] No original, em inglês: “There’s something particularly sad about it, that doesn’t have very much to do with physical circumstances, or the economy, or any of the stuff that gets talked about in the news. It’s more like a stomach-level sadness. Whether it’s unique to our generation I really don’t know”.

[3] No original, em inglês: “In a culture that depletes you daily of your capacity for imagination, for language, for autonomous thought, complexity like Dave’s is a gift”.

[4] No original, em inglês: “Recursive metafiction worships the narrative consciousness, makes it the subject of the text. Minimalism’s even worse, emptier, because it’s a fraud: it eschews not only self-reference but any narrative personality at all, tries to pretend there is no narrative consciousness in its text. This is so fucking American, man: either make something your God and cosmos and then worship it, or else kill it”.