Este artigo parte de uma palestra feita a convite da Comissão Científica da SPRJ (Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro) para um evento, “Nuances dos afetos”. Assim, o texto se volta às questões que o evento parecia impor a mim, professora e pesquisadora de literatura. O que seria o afeto na literatura? Quando aconteceria? E, ainda mais produtivo para alguém atenta ao feminismo, o que é e como é ser afetada pela literatura?

De certa forma, este texto se volta também a uma pergunta que aparece, reiteradas vezes, nos escritos e aulas de Gilles Deleuze sobre o filósofo judeu nascido na Holanda, filho de portugueses, Baruch Spinoza: o que pode um corpo? Essa dupla investida – em afeto e corpo – na verdade é única. Ela acontece porque Deleuze está basicamente preocupado com os afetos, com o corpo afetado, com a potência do corpo. A pergunta, colocada de outra forma – do que um corpo é capaz? – é a problemática central da filosofia de Spinoza, segundo Deleuze. “Spinoza não faz nunca ‘moral’, diz, pela simples razão de que não se pergunta jamais que coisa se deve fazer. Ele se interroga sobre o que se pode fazer, sobre a potência. Uma ética tem a ver com a potência, jamais com o dever” (Deleuze, 2010, p. 58).[1]

Outro modo de colocar a pergunta central da filosofia de Spinoza, segundo Deleuze, é: qual é o poder de um corpo de ser afetado? A sabedoria, dizem, só chega com o conhecimento do poder de ser afetado que eu tenho sobre o meu corpo, superando os acasos dos encontros que me causam alegria ou tristeza. Superando as paixões.

Brevemente: Deleuze explica que um primeiro elemento para distinguir a ideia do afeto é que, enquanto a ideia representa alguma coisa, tem “realidade objetiva e formal”, o afeto é todo modo de pensamento que não representa nada, como a esperança, a angústia, o amor (os sentimentos). A ideia, prosseguimos, vem antes, cronológica e logicamente, tem primazia sobre o afeto; para amar, precisamos ter uma ideia daquilo que se ama. Por serem de naturezas diferentes, ideia e afeto são irredutíveis um ao outro.

Deleuze então diz que, para Spinoza, nós somos autômatos espirituais. Não somos nós a ter a ideias, mas são as ideias que se afirmam sobre nós. Assim, estamos constantemente expostos às ideias, mas não só. Estamos também em uma constante variação, “variação da força de existir”, “potência de agir”. Se encontramos alguém que nos faz feliz, nossa força de existir e nossa potência de agir aumentam. Quando encontro alguém que me entristece, a potência de agir é inibida e diminui. Assim, vou de um grau de perfeição (das ideias que os encontros suscitam) a outro. Variação contínua.

O afeto em Spinoza é uma variação contínua da força de existir, determinada pelas ideias daqueles (ou “daquilos”) com quem entramos em relação. O afeto é vida, é uma transição vivida de um grau de perfeição a outro graças às ações das ideias. O affectus é a variação contínua da potência de existir causada pelas ideias.

A alegria de um lado, a tristeza de outro. Alegria e tristeza são paixões fundamentais. “Ideias inadequadas” porque nos deixam à mercê, digamos, dos encontros casuais. Sair do domínio das paixões e entrar naquele das ações, “afetos ativos” e não passivos, demanda o pleno governo da potência de agir. Deleuze (2010, p. 58) pergunta: “se estamos condenados a este mundo, seremos capazes de abandonar os afetos passivos? Conseguiremos ultrapassar o mundo das ideias inadequadas?”

O que eu gostaria de discutir, a partir das lições que Deleuze faz sobre Spinoza (Lezioni su Spinoza), a partir dessa compreensão de afeto como variação da potência de agir e da força de existir, é a relação que a literatura pode estabelecer conosco, que espécie de encontro ela poderia ser ou, se quisermos pensar nos afetos ativos, que tipo de conhecimento podemos produzir a partir da literatura, do encontro com ela.

É evidente que essas são questões sem respostas – e espero não estar estragando o final para ninguém –, a literatura não tem essência nem função intrínsecas e não poderíamos, de modo algum, afirmar que ela necessariamente aumenta nossa potência de agir e nossa força de existir. Mas, então, o que pode a literatura?

Vou me dedicar a um passo da literatura contemporânea que, acredito, discute uma ética da literatura, evoca a potência da literatura, demonstra, de certa forma, que “escrever é também tornar-se outra coisa que não escritor”, como diz Deleuze (2011, p.17). Em um primeiro momento, testemunho a minha leitura, relato minha experiência com uma parte do livro da poeta jamaicana Claudia Rankine, Cidadã: uma lírica americana, e relato minha experiência com o racismo, tema do livro. Em um movimento posterior, disserto sobre uma ética possível para Cidadã. Penso que é através da filosofia feminista, de um pensar feminista sobre o relato, que conseguimos discernir uma ética para a literatura – especialmente, a biográfica –, instituição que parece não se conter em normas, subvertendo leis e deformando continuamente seus contornos[2].

Por um lado, então, há a minha relação com o livro, minha contra-assinatura de Cidadã, e, aqui, já podemos adiantar uma coisa. Esta é uma relação que aumenta minha força de existir, minha potência de agir, e a evidência é este texto mesmo, esta minha comunicação. Fui capaz de produzir, de agir, a partir do livro. A leitura me gerou alguma tristeza, é verdade, mas cá estou eu escrevendo, lendo, dissertando sobre o livro, relacionando-o a outras leituras, expandindo meu… meu o quê? Meu conhecimento, claro. Mas há algo de perturbador nesta minha afirmação. O que perturba é dizer que algo que li e que é extremamente triste me motiva.

A questão sobre uma ética da literatura, ou sobre o que ela pode, é impraticável, impossível, e, ao mesmo tempo, não pode deixar de ser feita, reiteradamente. Se a literatura pode dizer tudo (Derrida), o que ela pode, realmente, dizer? Onde podemos chegar, a que conhecimento a partir do encontro com ela? E, finalmente, na melhor das hipóteses, quando o encontro com a literatura me ensina, se torna uma ideia-noção, segundo Deleuze e Spinoza, quando minha inteligência aumenta, o que posso contra o racismo? Como tornar-me alguma coisa além de leitora de Cidadã?

A parte II de Cidadã é um encontro provocante, ameaçador. Ele começa com a apresentação de um certo Henessy Youngman, youtuber cujo canal discute arte contemporânea. Rankine trata, especificamente, do seu vídeo sobre “como se tornar um artista negro bem-sucedido”. Ela aproveita o vídeo, que, em poucas palavras, sugere que um artista negro deve sempre parecer “raivoso” (assistindo, para isso, “o vídeo de Rodney King enquanto trabalha” [Rankine, 2020, p. 31]), para falar da raiva, mas de um tipo especial de raiva que o vídeo não aborda: “aquela construída através da experiência e da luta diária contra a desumanização”, escreve Rankine (2020, p. 32). Esse tipo de raiva, continua, “responde aos insultos e à tentativa de apagamento apenas para atestar a sua presença, e a energia necessária para provocar, reagir e afirmar é acompanhada por uma decepção visceral: a frustração ao perceber que nenhuma visibilidade vai alterar as formas como o indivíduo é percebido” (Rankine, 2020, p. 32). “Se esse discernimento cria um ser mais saudável, embora mais isolado, você não tem como saber” (Rankine, 2020, p. 33), conclui.

Essa raiva, o afeto-raiva, paixão triste, diríamos com Deleuze e Spinoza, raiva de gente insana, diz Rankine, é o que ela vê aflorar em Serena Williams enquanto assiste à final feminina do US Open de 2009: “Oh meu Deus, ela enlouqueceu, você fala para você mesma” (Rankine, 2020, p. 33).

“Como o corpo de uma mulher negra, vitoriosa ou derrotada, se parece em um espaço historicamente branco?” (Rankine, 2020, p. 34)

Rankine faz uma digressão e relembra, anos antes, quando os detratores – as relações nocivas ou os maus encontros pelos quais passou Serena – tomam a forma da árbitra de cadeira Mariana Alves. Relembra as cinco decisões erradas que tomou contra Williams, tirando-a do US Open de 2004 na semifinal. Bolas boas, como se diz no jargão do tênis, bolas boas que todos podiam ver. Uma delas: uma bola fora da adversária, tão fora que nem o sensor automático capaz de captar o fora incerto acionou: aquela bola fora era fora demais. Williams perde, é eliminada do torneio, mas “mantém a linha” e ganha elogios por seu “autocontrole”.

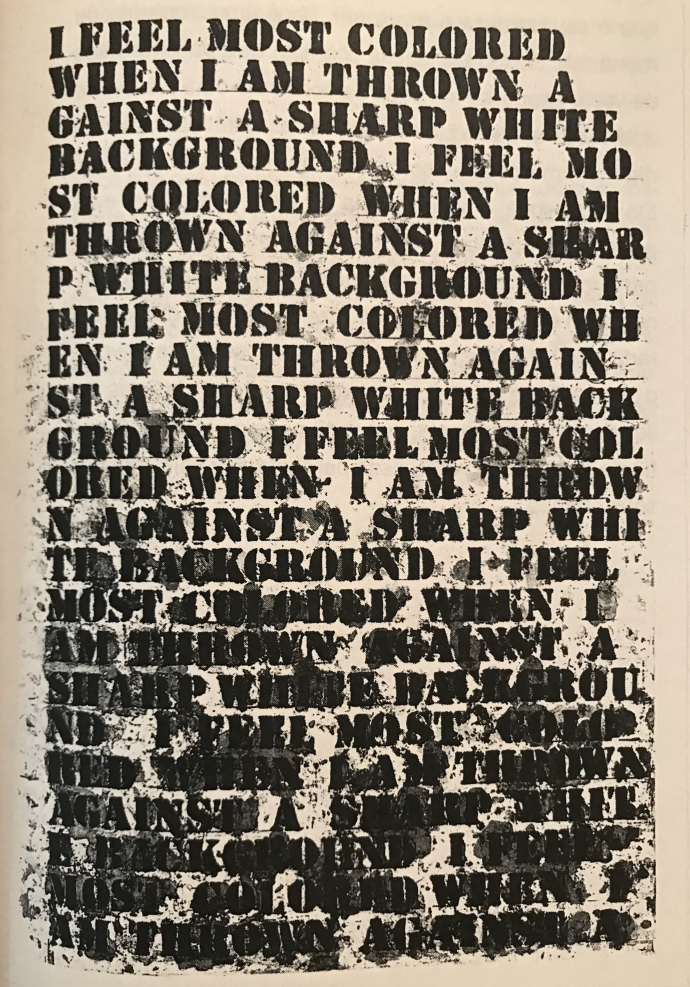

“Embora ninguém tenha dito nada explicitamente sobre o corpo negro de Serena, você não foi a única espectadora a pensar que ele era o que atrapalhava a visão de Alves em relação às linhas” (Rankine, 2020, p. 36). Rankine (2020, p. 34) menciona Zora Neale Hurston: “Eu me sinto mais negra quando jogada contra um fundo extremamente branco”.

Extraído de Rankine, Claudia. Cidadã: uma lírica americana, p. 64-65.

Você se sente ultrajada por Serena.

Mas, diz Rankine (2020, p. 37), “o corpo tem memória. A carroça física puxa mais do que o próprio peso. O corpo é o limite que cada decisão questionável atravessa até a consciência – toda a resiliência ilimitada, convicta e inconfundível não apaga os momentos pelos quais passamos”.

Nosso encontro com Rankine e com Serena Williams está ficando “perigoso”. Estamos nos aproximando demais. Primeiro Rankine nos chama a todo tempo: você, você, você. Agora, essas orações com “nós”. De repente, a coisa toda é conosco, realmente. Nós procuramos os registros de vídeo da semifinal de 2004, lemos uma reportagem do New York Times, assistimos à cobertura televisiva dos episódios controversos em que Serena se mete novamente. Estamos indignadas. Nos sentimos ultrajadas por Serena.

Cinco anos depois, conta Rankine, Serena volta ao US Open. Serena não está jogando bem, mas está no jogo. Então, num momento crítico, a juíza de linha diz que Serena pisa na linha ao sacar. “O quê? O quê! Você está falando sério? Ela fala sério; ela viu uma falta com o pé, uma que ninguém é capaz de identificar apesar dos inúmeros replays” (Rankine, 2020, p. 38). Serena está jogando contra a belga Kim Clijsters.

“Eu juro por Deus que eu vou pegar essa porra dessa bola e enfiar pela porra da sua goela abaixo, tá me ouvindo? Juro por Deus!” Por mais ofensiva que seja a explosão dela, é difícil não aplaudi-la por reagir imediatamente ao ser jogada contra um fundo extremamente branco. É difícil não aplaudi-la por agir naquele momento, por lutar loucamente contra o suposto erro do seu corpo estar posicionado sobre a linha de saque (Rankine, 2020, p. 38-39).

A reação de Serena, agora, é lida como insana. Pelo “momento de alforria”, como coloca Rankine, ela paga com a perda da partida, uma multa de 82,5 mil dólares e um período probatório de 2 anos pelo Comitê do Grand Slam.

Rankine, então, desafia, ou, se quisermos, aprimora a questão filosófica de Spinoza. “O que pode um corpo?” torna-se mais complexo no mundo racista que, infelizmente, é o nosso. Também, por outro lado, se Serena foi acometida pela tristeza, paixão nociva, não podemos dizer que não há, nela, a potência de agir ou a força de existir.

Rankine (2020, p. 39) diz:

é difícil não pensar que se Serena perdeu o contexto ao abandonar todas as regras de civilidade, pode ser porque seu corpo, aprisionado por um imaginário racial, aprisionado pela descrença – que faz parte das regras de ser negra na América – está sendo governado não pela partida de tênis da qual ela participa, mas por um relacionamento fracassado que tinha se comprometido a funcionar de acordo com as regras.

É muito interessante a ideia de que o corpo de Serena Williams entra em uma relação que o desagrega, uma relação triste que, agora assim, olhando desse ângulo, diminui sua potência de agir: Serena foi, efetivamente, retirada do torneio e ficou dois anos em probatório. O que pode, assim, um corpo negro sob o racismo?

Em 2011, Serena volta ao US Open. E, de novo, uma árbitra a penaliza, dizem que dessa vez corretamente. Mas Serena sente. E “de novo” é a expressão que Rankine enfatiza, fazendo com que o peso da repetição também arque nossos ombros. “Cada olhar, cada comentário, cada penalidade equivocada aflora da história, a atravessam, tocando você” (Rankine, 2020, p. 42).

Ao voltar a Henessy Youngman, o youtuber, para comentar um vídeo em que ele explica que suas dicas para que um branco se torne um artista não funcionariam para um negro, Rankine (2020, p. 44) afirma: “qualquer relação entre um espectador branco e um artista negro se torna imediatamente uma relação entre pessoas brancas e um negro que é uma propriedade, o que foi uma situação legalmente autorizada uma vez há um tempo”. E, então, ao retomar Serena e sua vitória na Olimpíada de 2012, Rankine acerta o foco e conta que um repórter britânico diz à tenista em uma entrevista que havia ouvido que sua dança ao comemorar a vitória era a dança de uma gangue. Rankine: “Incrédula, Serena responde perguntando se ela parece um membro de uma gangue para ele. Sim, ele responde. Tudo uma piada…” (Rankine, 2020, p. 45).

O ponto é que Serena se torna mais contida depois de 2012 e até a escrita de Cidadã. Rankine elenca os comentários “elogiosos” que destacam sua maturidade, o fato de estar se parecendo mais e mais a Arthur Ashe (famoso tenista negro), a superação daquilo que pareceu “teimosia e rancor” e que era, na verdade, política: seu boicote, seu e da sua irmã, Venus, a um torneio no qual haviam sido agredidas por gritos e ofensas racistas. Rankine (2020, p. 46) diz: “Assistindo a essa nova e contida Serena, você começa a se perguntar se ela finalmente desistiu de exigir o melhor de quem a cerca”. Essa observação me faz pensar em uma espécie de vantagem que brancos teriam ao conviverem com negros, um privilégio, uma oportunidade. Então, a pergunta spinozista também se declina ao corpo branco: o que pode o corpo branco sob o racismo?

Segundo Rankine, o corpo branco é ambíguo, não é capaz de mais do que a ambiguidade. Duas semanas depois de Serena ter sido escolhida a jogadora do ano pela Associação de Tenistas Profissionais, a dinamarquesa Caroline Wozniack, eleita a melhor no ano anterior, imita Serena em um jogo não oficial.

Extraído de Rankine, Claudia. Cidadã: uma lírica americana. p. 49.

A imagem e a atitude podem ser interpretadas de diversas maneiras, afirma Rankine, mas, nas suas palavras, Wozniack “finalmente deu às pessoas o que elas queriam o tempo todo, ao incorporar os atributos de Serena, e ao mesmo tempo deixar para trás sua ‘aparência de negona raivosa’” (Rankine, 2020, p. 47-48).

Cidadã nos convida a uma leitura, a uma contra-assinatura (Derrida), a uma cumplicidade, se quisermos, difícil de suportar. Por um lado, uma empatia visceral com o corpo negro, a possibilidade mesma de assumir-se negra, corpo negro, Serena Williams, ou a espectadora que a narradora encarna. Por outro lado, uma distância e uma impotência. O reconhecimento do racismo em nós cada uma das vezes em que Serena nos pareceu exagerar. E o reconhecimento de que o conhecimento talvez seja inócuo.

Rankine (2020, p. 32) diz que “nenhuma visibilidade vai alterar as formas como o indivíduo é percebido” e, de repente, para nós, os gritos de Serena Williams em uma das suas controvérsias, já depois de Cidadã, gritos de “não sou ladra, nunca fui”, ou, em inglês, never cheated in my life, fazem ainda mais sentido e esse sentido é terrível. Não pode mais ser uma piada, então, a resposta do jornalista de que ela se parecia uma gangster depois de ter celebrado sua vitória dançando passos de rap na quadra. Era uma piada. Com certeza Serena riu – e eu, de fato, vi inúmeras aparições do comentarista britânico Piers Morgan com Serena em uma relação muito amistosa. Era uma piada, mas era ambígua. A performance do corpo branco.

A ambiguidade do corpo de Wozniack, como coloca Rankine, “real e irreal”, a ambiguidade da sua atitude: homenagem? Só uma piada? Um corpo branco “irreal”, feito com toalhas, imitando um corpo negro; uma brincadeira ambígua. “Há muitos modos de ler a atitude da tenista dinamarquesa”, lembra Rankine. E o resultado é a estranha construção, sintática e referencial, que, segundo Rankine, expressa o desejo branco: “a imagem sorridente da loura e boazinha Wozniack posando como a melhor jogadora de tênis de todos os tempos” (Rankine, 2020, p. 48). Na ambiguidade da brincadeira o que também pode ser lido é a vontade de brancos de que a melhor tenista de todos os tempos não fosse a negra Serena Williams, mas uma branca, “loura e boazinha”.

Depois que aconteceu eu perdi as palavras. Não foi você quem disse isso? Você não disse isso para uma amiga íntima que no início da sua amizade, quando distraída, teria chamado você pelo nome da empregada negra dela? Você concluiu que vocês eram as duas únicas pessoas negras na vida dela. Eventualmente ela parou de fazer isso, ainda que ela nunca tenha reconhecido o lapso (Rankine, 2020, p. 15).

Em outros momentos, “você” é o outro, racista, às vezes homem. Mas não por todo o tempo – não por todo o tempo de um mesmo fragmento:

…ele diz a você que o reitor dele está fazendo ele contratar uma pessoa de cor quando existem tantos grandes escritores por aí. […] Por que você se sente à vontade em me dizer uma coisa dessas? […] Como sempre, você dirige direto passando pelo momento com a expectativa de que retirem o que foi dito anteriormente (Rankine, 2020, p. 18).

As modalidades que “você” assume, as diferentes posições que incorporam, dão conta dessa variação contínua da força de existir, que Deleuze explicava em Spinoza. Somos afetadas e o afeto é vida. Se ler Cidadã inclui uma relação ativa, uma escolha, a eleição deste e não de outro encontro, estamos vivendo plenamente os afetos ativos, aumentando nossa potência de existir. De novo, somos, de certa forma, gratas ao livro de Rankine, à força deste encontro que escolhemos e à energia encerrada nos seus relatos.

Além disso, parece que Rankine também faz uso de uma técnica feminista, de um método alternativo ao solipsismo em que pode incorrer a autobiografia encerrada na enunciação do eu.

O clamor por “você” da narrativa poética de Rankine não estabiliza a leitora – “você” como uma identidade fixa –, fazendo-a experimentar posições diversas e escapar do maniqueísmo do eu versus você, ou eu versus outra. A estratégia, no entanto, não gera mistura. A cada momento, a cada fragmento, sabemos bem quem é “você” e qual é ou quem representa a sua alteridade. Se nos tornamos a narradora, este é um momento preciso, circunscrito, que será superado por uma outra posição, logo adiante. É neste sentido que podemos aproximar Rankine daquela prática narrativa que a filósofa feminista Adriana Cavarero (2011) chama de “ética altruísta da relação”. “Por mais que você seja parecida e consoante, a sua história não é jamais a minha” (Cavarero, 2011, p. 120)[3], afirma. E, ainda, o reconhecimento da outra

não tem uma forma que possa se definir dialética, ou seja, não supera e nem salva o finito no movimento circular de uma síntese mais alta.[4] O outro necessário é, de fato, aqui um finito que permanece irremediavelmente um outro em toda a impermutabilidade, frágil e não passível de julgamento, do seu existir.

[…]

No horizonte do si narrável, o pronome da biografia não é, de fato, o ele/ela mas o você. Aquele que nos relata a nossa história fala a língua do você. Na cena narrativa compartilhada, o destinatário do relato e sua presença vencem sobre o papel clássico, no texto, do protagonista ausente (Cavarero, 2011, p. 120).

A exposição que alcança aquela que participa do relato, relatando-se ou relatando uma outra, necessariamente a insere em uma relação. Não há um “quem” que antecede a relação e que seria anterior ao relato e à exposição. Por outro lado, o que há é um estatuto ontológico do quem que, por ser exposto, relacional e altruístico, se volta inteiramente à exterioridade (Cavarero). Ao invés da repetição do mesmo, de uma identidade que gostaria de vincular-se a uma autoridade promovida pela enunciação do “eu” e da sua suposta interioridade, o relato que obedece à ética altruísta da relação é só exterioridade, depende do contexto e da outra para existir.

O que se vê em Cidadã é, ainda de acordo com Cavarero (2011, p. 114), “uma identidade que é, do começo ao fim, enredada em outras vidas – com exposições recíprocas e inúmeros olhares – e necessitada do relato da outra”. É desta forma que Rankine, como nas observações de Cavarero, desloca um humanismo moderno centrado no homem que não corresponde a um “quem” mas a um “o quê”: o que é homem? E não: quem é o homem?

A pergunta tipicamente feminista, profundamente contextualizada e relacional – “quem é?” –, desestabiliza a velha certeza individualista na qual o outro é, mais ou menos parecido ao mesmo, um ente com o qual se estabelecem regras de convivência (Cavarero), um ente, afinal, anteriormente definido que em nada interfere ou é influenciado pelo mesmo. A resposta à pergunta feminista, então, é estruturalmente instável, dependente da relação a partir da qual alguém é.

A cidadã americana que emerge das páginas escritas por Rankine, a identidade que surge, justamente, da sua lírica, do seu estranho poema lírico [i.e., tradicionalmente, expressão da subjetividade do poeta], clama incessantemente por você, como uma verdadeira condição de existência. Condição altruística na qual nos encontramos, individualmente provocados. É esta ética, acredito, que além de nos fazer deparar com um outro modelo de escrita biográfica, nos permite experimentar posições/identidades diversas, todas necessárias. Através de cada uma – não de todas ao mesmo tempo –, sofremos o racismo, sabendo, no entanto, que esta não é jamais a experiência da poeta. Proximidade e distância. Experiência individual, não individualista. Na convocação da outra, no encontro com Rankine e sua cidadã, me torno alguém diferente do que acreditava ser. E isso não é necessariamente mais confortável: posso ser racializada e racista; vítima, algoz e observadora. Me divirto e me incomodo. Quem sou? Sou aquela que surge da relação; também eu relatada por Claudia Rankine.

* Carolina Correia dos Santos é professora de Teoria da Literatura da UERJ.

Referências

CAVARERO, Adriana. Tu che mi guardi, tu che mi racconti. Filosofia della narrazione. Milano: Feltrinelli, 2011.

DELEUZE, Gilles. Cosa può un corpo? Lezioni su Spinoza. Trad. Aldo Pardi. Verona: ombre corte, 2010.

DELEUZE, Gilles. “A literatura e a vida”. Crítica e clínica. Trad. Peter Pál Pelbart. São Paulo: Editora 34. p. 11-17, 2011.

DERRIDA, Jacques, ATTRIDGE, Derek. “This Strange Institution Called Literature: an Interview with Jacques Derrida”. Derek Atteridge (ed.), Acts of Literature. New York, London: Routledge, 33-75, 1992.

DERRIDA, Jacques. Essa estranha instituição chamada literatura: uma entrevista com Jacques Derrida. Trad. Marileide Dias. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2014 [1992].

FANON, Frantz. Pele negra, máscaras brancas. Trad. Sebastião Nascimento. São Paulo: Ubu Editora, 2020.

RANKINE, Claudia. Cidadã: uma lírica americana. Trad. Stephanie Borges. São Paulo: Edições Jabuticaba, 2020.

Notas

[1] Todas as citações de Deleuze, retiradas do livro em italiano, foram traduzidas por mim.

[2] Faço referência à problematização de Derrida da literatura, exemplificada na entrevista a Derek Attridge, publicada como “This Strange Institution Called Literature”.

[3] Todas as citações de Cavarero são traduzidas do original em italiano por mim.

[4] Impossível não lembrar da evocação que Fanon (2020) faz da dialética hegeliana do senhor e do escravo. Também para Fanon, na relação do branco (senhor) com o negro da colônia (escravo) não há síntese. É trabalho que o senhor quer e não o reconhecimento de quem é o escravo.