Resumo: O presente artigo tem como objetivo compreender o desenvolvimento das relações sociais no âmbito da internet, mais especificamente no contexto da mídia social Facebook, usando como objeto de pesquisa a página Rio Invisível. Para isso, foi utilizada como instrumento metodológico a netnografia em conjunto com análises teóricas sobre a complexidade das grandes cidades. As pesquisas sobre vulnerabilidade e sua influência no silenciamento de memórias de pessoas em situação de marginalidade, procuram verificar o quanto a conscientização dessa vulnerabilidade pode ajudar a modificar a nossa relação com o outro, e como a memória criativa, que se separa de atitudes automáticas e irrefletidas, pode se tornar um instrumento de luta para a modificação do mundo ao nosso redor.

Palavras-chave: Memória social, internet, mídia social, vulnerabilidade, criação.

Abstract: This article aims to understand the development of social relations in the context of the internet, more specifically in the social media Facebook, using the page Rio Invisível as a research object. In this sense, a methodological tool – the netnography – in conjunction with theoretical analyses on major cities and its complexity was chosen. The research on the vulnerability and its influence on the silencing people memories in situation of marginality tries to seek how the awareness of this vulnerability can help changing our relationship with each other, and also, how creative memory, which separates itself from automatic and unreflective attitudes, can become an instrument of resistence to changing the world around us.

Keywords: Social memory, internet, social media, vulnerability, creation.

Introdução

Ao longo dos últimos anos a realidade digital tem tomado cada vez mais espaço na sociedade. As mídias sociais tem sido um exemplo disso. Em 12 anos de existência, o Facebook já conseguiu mobilizar movimentos sociais em praticamente toda parte do mundo. Apesar de ser um ambiente também fértil para boatos, discursos de ódio, e até mesmo ser considerada como fonte de distração excessiva, podemos verificar alguns focos de trabalhos interessantes aproveitando o interesse da população nesse ambiente, para alertar as pessoas para o que elas não veem (ou não querem ver) no mundo que existe fora das telas do computador.

A página “Rio Invisível” é um desses exemplos. Com dois anos de existência e 89 mil curtidas, a página já divulgou cerca de 70 histórias de pessoas em situação de rua na cidade do Rio de Janeiro. Ela tem como propósito a ressignificação da percepção sobre a população de rua da cidade, trazendo suas narrativas sobre suas histórias para a mídia social e compartilhando-as com os internautas que acessam esse espaço. Isso possibilita que memórias inauditas por muito tempo se propaguem pela sociedade e saiam do subterrâneo, como nos aponta Pollak (1989).

Nossa pesquisa tem por objetivo observar como essas relações em meio digital podem influir também na vida offline e no desenvolvimento de possíveis afetos para com as pessoas em situação de rua. Essa análise será feita com inspiração na netnografia, que consiste basicamente numa etnografia online, salvas as devidas proporções, visto que no ambiente digital as pessoas se comportam de uma maneira diferenciada do contato offline, e como atentam Amaral, Natal e Viana (2008), muitas vezes nuances que são captadas pelo elemento gestual da comunicação acabam se perdendo em meio a esse ambiente de palavra, ‘emoticons’, ‘memes’, etc. Então, fazendo uma análise netnográfica da página Rio Invisível, pretendemos alcançar um maior entendimento acerca desses novos fenômenos que ocorrem no âmbito da comunicação no ciberespaço.

Dentro do contexto das mídias digitais, utilizamos o conceito de cibercultura de Lévy (1999), para entender parte do processo de relações sociais online. Dito isso, no presente artigo, iremos discutir também as ambivalências e complexidades das grandes cidades, em que os movimentos e barulhos que anestesiam os sentidos e amortecem os afetos através dos sucessivos choques a que as pessoas das cidades são diariamente submetidas (Benjamin, 2015), banalizam a existência da miséria que rodeia o cidadão urbano. Judith Butler (2009) nos auxilia a trabalhar as questões da vulnerabilidade e a necessidade de desenvolvermos a capacidade de sentir com o outro sua dor e, portanto, dar mais possibilidades de lutar por esse “outro”. A autora nos lembra que existem corpos mais vulneráveis do que outros, e que é admitindo isso que podemos passar a nos importar mais com as pessoas. A questão sobre o “eu” e o “outro” é trabalhada numa perspectiva menos polarizada e mais agregadora, procurando compreender onde realmente residem esses limites, partindo da premissa de que todos somos vulneráveis e precisamos de ajuda e ajudar alguém.

Ao utilizarmos o pensamento de Pollak (1989) sobre essa questão, tentamos relacionar a vulnerabilidade ao silenciamento das memórias de pessoas em situação de marginalidade e a relevância de se ouvir essas histórias para que elas possam disputar visibilidade social também com as memórias oficiais que circulam na sociedade. Para isso, uma análise sobre as redes sociais se faz necessária, visto que é nesse espaço que podemos perceber o desenvolvimento de grupos como o Rio Invisível, que procura, ao tirar essas memórias do subterrâneo, colocá-las em disputa.

A cidade que transborda

A grande cidade oferece tantos movimentos simultâneos para as pessoas, que elas por vezes desenvolvem uma espécie de anestesia, adquirida como uma proteção aos diversos estímulos e choques a que são submetidas. Olham para os sinais, para os prédios, mexem no celular e estão muitas vezes à procura de um aplicativo que as faça mergulhar mais fundo numa realidade “alternativa”. Se alguém levantar os olhos do celular e observar ao seu redor, o que se vê são pessoas apressadas andando por todo lado. Atentos aos sinais quase instintivos de perigo pode-se perceber o medo de movimentos estranhos, pois o outro (quando é visto), parece uma ameaça em potencial. E essa cena descrita acima é tão normal que pode acontecer em qualquer dia, tudo parece habitual nessa configuração da grande cidade. Como nos aponta Velho (2003, p.79), “os trabalhos do grupo de Chicago mostraram que, na grande metrópole contemporânea, encontramos não só um maior número e diversidade de papéis e domínios, como evidentes descontinuidades e contradições entre estes”. Então, ao caminharmos pelas ruas podemos ver pessoas em situações diversas, desde suas misérias até o conforto de estarem prédios suntuosos.

E de dentro dos ônibus, carros, ou no caminho até em casa, lá estão eles: os invisíveis. Quem são eles? Aqueles que fazem da rua sua morada. E eles estão lá, todo dia, mas ainda assim parece que ninguém os vê. Sua presença (ou ausência) é tão banalizada que chega a parecer natural que seja assim, uns vivem com uma casa, com sua família e outros não. Ao descrever o cenário da modernidade, Benjamin (2015) comenta que de certa forma nos acostumamos com essa automatização a que somos submetidos. Esse comportamento quase robotizado, típico dos habitantes das grandes cidades, é mais uma reação ao choque a que somos expostos diariamente. Então, muitas vezes, seguir adiante sem olhar o que há ao nosso redor torna-se uma proteção contra esses choques sucessivos a que somos submetidos. Ainda segundo Benjamin (2015, p. 130), “a vivência do choque que o transeunte tem no meio da multidão corresponde à ‘vivência’ do operário junto da máquina”. Ou seja, assim como os operários trabalhando nas fábricas, o citadino perdeu a capacidade de viver uma experiência, pois tem apenas vivências. A questão é que são tantos ‘choques’ acontecendo, que isso acaba nos preparando para novos choques e vamos por fim nos anestesiando.

Benjamin (2015) apoia-se em Freud para compreender a questão da consciência e da memória. Partindo dessa análise, ele nos aponta que para Freud só se pode entender como memória o que não chega ao nível do consciente. Seguindo esse raciocínio, “ainda segundo Freud, a consciência enquanto tal não registraria absolutamente nenhum vestígio da memória. Teria antes, outra função significativa, a de agir como proteção a outros estímulos” (Benjamin, 2015, p. 111). Isso significa que, como uma forma de defesa, a nossa mente procura tornar o registro da nossa consciência o mais habitual possível, pois quanto mais anestesiados, menos iremos ter efeitos traumáticos decorrentes desses choques.

Ao transportarmos esses conceitos para a questão das grandes cidades atuais é possível perceber que, ao mesmo tempo em que se almeja o novo e se deseja experimentar novas sensações, é preferível muitas vezes se habituar às cenas das ruas. Quando a pessoa em situação de rua é vista por quem não vivencia essa realidade, ou seja, uma pessoa que passa aleatoriamente diante de uma pessoa em situação de rua, aquele é colocado diante de outro ser humano numa situação tão estranha à sua que muitas vezes evita-se olhar do que pensar ou sentir algo sobre isso. Isso não significa que se trate de uma polaridade de “maus” e “bons”, mas apenas uma adaptação às diferentes formas de vida que coabitam a sociedade. A falta de estímulos acaba então por se tornar uma proteção contra algum tipo de afeto que possa surgir desse encontro. Esse tipo de amortização dos estímulos, como nos alerta Bergson (2009), ocorre quando atitudes se tornam automáticas e nossa consciência se retira delas.

Benjamin (1985), ao perceber a pobreza de experiência existente na modernidade, não traz um discurso saudosista. Porém, constata que a tradição vai se perdendo e o conselho dos mais velhos, por exemplo, vai perdendo cada vez mais seu valor. É preciso, para ele, admitir a pobreza de experiência que acomete toda a humanidade surgindo, então, uma nova barbárie. O autor reforça que o que resulta para esse novo é o positivo conceito de bárbaro, dessa pobreza de experiência que “leva-o a começar tudo de novo, a voltar do princípio, a saber, viver com pouco, a construir algo com esse pouco, sem olhar nem à esquerda nem à direita” (Benjamin, 2016, p.87). Ou seja, apesar de um cenário difícil e pobre de experiência, podem surgir possibilidades de reconstrução que em outras circunstâncias não seriam pensadas. Ele nos convida a ser esse novo bárbaro e, a partir de uma “tábula rasa” (Benjamin, 2016), como os grandes criadores fazem, inventar algo novo e impensável anteriormente.

A memória e os vulneráveis

Judith Butler (2009) nos chama atenção para a existência de uma vulnerabilidade inerente aos corpos, mas também nos alerta que alguns corpos são mais vulneráveis que outros; e ainda, que a violação ou morte de alguns desses corpos é mais passível de luto do que de outros. Isso porque, quanto mais afastados nos encontramos de outra pessoa, mais fácil é para nós ignorarmos sua dor. Segundo a autora, em última instância, todos são vulneráveis e é preciso admitir isso para que, de alguma forma, possamos nos compreender como seres humanos como um todo, e por isso mesmo entender que todos importam (ou deveriam). Não que ela proponha um conceito universal de ser humano, mas “uma concepção mais geral do humano, pelo qual estamos, desde o começo, entregues ao outro” (Butler, 2009, p. 57, tradução nossa). Ao contrário, quando ignoramos isso, acabamos mantendo um sistema de pensamentos em que:

Certas vidas estão altamente protegidas, e o atentado contra a sua santidade basta para mobilizar as forças da guerra. Outras vidas não gozam de um apoio tão imediato e furioso, e não se qualificariam inclusive como vidas que “valham a pena” (Butler, 2009, p. 58).

Então, muitas vezes não sabemos o que se passa com o outro, porque ao ignorarmos a existência dessa vulnerabilidade que nos cerca, não nos permitimos sequer o luto pela sua morte, já que são mortes que não fazem diferença, e acabamos também por ignorar o seu sofrimento cotidiano. Afastar a condição de “irreal”, de espectral, em que as pessoas em situação de rua se encontram é um caminho para o desenvolvimento de uma outra consciência acerca delas e nos colocar em uma posição menos passiva diante da sua situação de vulnerabilidade. Butler (2009, p. 57) nos convida a “elaborar o luto e transformar a dor como um recurso político”, e com isso, desenvolver uma identificação com o sofrimento do outro.

Ferenczi (1992) também compreendeu, ao longo de seus estudos psicanalíticos, que, na verdade, a base do trauma reside não exatamente na experiência do sofrimento em si, mas acima de tudo, na maneira como este é recebido por aqueles que fazem parte da vida do traumatizado. Ou seja, quando alguém sofre descrédito, não é compreendido como sujeito, e sofre então um aniquilamento subjetivo. No caso específico de Ferenczi, ele trabalha com traumas infantis, especialmente com relação a abusos sexuais. Mas podemos pensar em quantos grupos que vivem à margem da sociedade também sentem os efeitos da desconsideração de sua fala, e até da sua própria existência. Isso porque, como Butler (2009) salienta, apesar de todos sermos vulneráveis, podemos perceber que uns são mais do que outros. E então, daí em diante, a autora alerta para uma triste realidade: todos os dias, nas favelas, nas ruas, nos países em guerra do Oriente Médio, ou na África, morrem milhares de pessoas inocentes, mas, nos acostumamos tanto com isso, que as notícias quase nunca provocam comoção. Então, eis a pergunta que Judith Butler se faz, e nos insta a pensar:

De que modo nossos marcos culturais para pensar o humano põem limites sobre o tipo de perdas que podemos reconhecer como uma perda? Depois de tudo, se alguém desaparece e essa pessoa não é nada, então o que, e onde desaparece, e como pode ter um lugar de luto? (Butler, 2009, p. 59).

Ou seja, nossa própria cultura coloca limites sobre até onde podemos ir no reconhecimento de uma perda, e além de tudo, que algumas pessoas não são nem consideradas pessoas para que se possa sentir suas perdas. As pessoas em situação de rua são mais um exemplo disso. Muitos cidadãos morrem todos os dias vítimas da violência urbana, mas quando se analisa a ênfase que certos grupos recebem ao vivenciar uma perda, é possível perceber que, poucas vezes a perda de um morador de rua é noticiada ou compreendida como importante o suficiente para ser passível de luto. Isso porque é difícil sentir a dor da perda quando não se conhece quem são e o que suas perdas realmente significam para a sociedade.

Pollak (1989) compreende bem esse processo de silenciamento de grupos quando se encontram em situações-limite. O autor faz uma análise crítica acerca do conceito de memória coletiva estudado por Halbwachs (2004), o qual entende a memória coletiva como coesiva e não como instrumento de coerção. Para Halbwachs, que era contemporâneo e simpático às ideias de Durkheim, a memória coletiva chegava ao seu ápice de coesão quando pensada numa nação inteira. Ou seja, as memórias dos grupos têm o poder de mantê-los unidos, e para isso era preciso que essas memórias não possuíssem discordâncias, caso contrário elas não seriam coletivas. Isso se dava desde uma dupla de amigos até um país inteiro. Pensar então numa memória nacional era entender que um povo possuía memórias comuns que os identificavam como provenientes de tal nação.

Ainda, Pollak (1989) entende que nessa concepção de memória, ficavam de fora muitos grupos que não se viam representados por essa dita memória oficial e coletiva. Ele vê nos depoimentos orais a possibilidade de os grupos marginalizados poderem construir e protagonizar as transformações e fatos da sua própria história, e afirma que:

Ao privilegiar a análise dos excluídos, dos marginalizados e das minorias, a história oral ressaltou a importância de memórias subterrâneas que, como parte integrante das culturas minoritárias e dominadas, se opõem à “Memória oficial”, no caso a memória nacional. Num primeiro momento, essa abordagem faz da empatia com os grupos dominados estudados uma regra metodológica e reabilita a periferia e a marginalidade. Ao contrário de Maurice Halbwachs, ela acentua o caráter destruidor, uniformizador e opressor da memória coletiva nacional. Por outro lado, essas memórias subterrâneas que prosseguem seu trabalho de subversão no silêncio e de maneira quase imperceptível afloram em momentos de crise em sobressaltos bruscos e exacerbados. A memória entra em disputa (Pollak, 1989, p. 4).

Com ajuda das redes sociais, as memórias subterrâneas das pessoas em situação de rua podem entrar em disputa com as memórias que estão oficialmente sendo lidas, vistas e ouvidas nas instituições que tradicionalmente guardam e divulgam os documentos memoriais, Segundo o autor, “os rastros desse trabalho de enquadramento são os objetos materiais: monumentos, museus, bibliotecas etc.” (Pollak, 1989, p. 11), isto é, espaços que materializam o enquadramento de memórias, que se caracteriza por ser um elemento importante tanto para manter as fronteiras sociais como também para manter as estruturas sociais coesas.

Então, o silêncio, como o autor bem coloca, não necessariamente significa um esquecimento, mas muitas vezes a falta de um interlocutor, e a “voz” chega novamente quando encontra um momento em que a possibilidade de ser ouvida aparece. A falta de interlocutor é um fenômeno bem comum na vida das pessoas em situação de rua, que frequentemente têm suas histórias e sua própria existência ignoradas. Segundo Pollak (1989) essa memória marginalizada é denominada memória subterrânea e, quando existe a oportunidade de trazê-la para o âmbito da sociedade, é possível colocá-la em disputa com a memória dita coletiva.

As redes e os rastros

Segundo Castells (2000), a criação da Internet em 1960, pela Agência de Projetos de Pesquisa Avançada do Departamento de Defesa dos Estados Unidos (DARPA), teve o objetivo de, em caso de guerra nuclear, impedir os soviéticos de destruir ou capturar o sistema norte-americano de comunicação. O tempo foi passando e essa ferramenta ganhou outras funções além das que motivaram a sua criação. Hoje podemos entender esse espaço como parte integrante da nossa vida social:

O resultado foi uma arquitetura de rede que, como queriam seus inventores, não pode ser controlada a partir de nenhum centro e é composta por milhares de redes de computadores autônomos com inúmeras maneiras de conexão, contornando barreiras eletrônicas (Castells, 2000 p. 44).

Ou seja, a partir desse modelo de comunicação, a rede não teria mais um centro de expansão, mas certa horizontalidade, tendo ao longo dos anos chegado ao modelo de Internet que possuímos hoje. Segundo Castells (2000), é em meio a esse mundo de mudanças confusas e sem controle, que grupos tão fragmentados tendem a reagrupar-se a partir de elementos que os identifiquem como semelhantes. E essa identidade tem se tornado a principal e algumas vezes a única fonte de significado, nesse período caracterizado por esse constante esfacelamento das estruturas e organizações.

O Facebook é uma rede social e traz em si a característica de formações de grupos dentro de um mesmo espaço heterogêneo. Nele, é possível reagir às publicações fazer comentários, compartilhar as publicações e também publicar. Em meio a todo esse mundo de informações, pessoas e páginas, o “Rio Invisível” surgiu no Facebook em setembro de 2014 e continua seu trabalho até hoje, contando com 90 mil curtidas, o que significa que esse mesmo número de pessoas pelo menos soube da existência do projeto, ainda que só tenha visto alguma postagem somente uma vez. Segundo a própria descrição da página, o Rio Invisível tem como objetivo “ressignificar a população em situação de rua no Rio de Janeiro e repensar o modelo de cidade”.

Para isso, cada postagem conta com uma fotografia (autorizada pela própria pessoa) de uma pessoa em situação de rua junto à sua narrativa. Algumas vezes, é feita uma filmagem, e sempre há uma narrativa escrita que a acompanha a postagem. E desse momento em diante todas as pessoas que acessam o Facebook, têm a possibilidade de conhecer histórias de pessoas que quando vistas na rua são em geral ignoradas. Pela própria característica do Facebook, essas postagens são constantemente compartilhadas e comentadas e, portanto, também as histórias dessas pessoas.

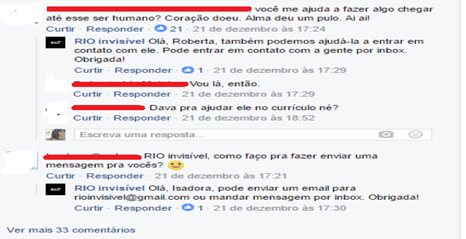

No exemplo acima, a postagem teve 655 reações. As chamadas “reações” contemplam: surpresa, tristeza, raiva, alegria, amor e a mais antiga delas, o sinal positivo de “curtir”. Nesse caso, foram 364 curtidas, 274 manifestações de tristeza, 12 de surpresa e 5 de amor, além de 35 comentários e 92 compartilhamentos. Ao ver esse exemplo, é possível compreender o caráter de rede da internet. A história do senhor Hélio pôde ser vista e replicada uma série de vezes para muitas pessoas em diferentes lugares. Em alguns comentários é possível ver manifestações de interesse em acessá-lo para além das telas do computador, o que é bastante interessante, pois se trata de um movimento de olhar para a história dele através de uma tela de computador e se sensibilizar a partir daí para talvez tomar alguma atitude fora dela.

Com exemplos apresentados, é possível perceber, por parte dos internautas, uma sensibilização que pode ou não resultar em atitudes mais ativas diante de pessoas nessa situação. Sendo ou não aprofundada, uma relação de proximidade com essa pessoa acaba se formando ali no contato com a página. Pierre Lévy (1997) auxilia a compreensão das novas possibilidades vindas através do ambiente virtual que transformam as interações sociais. E no caso da página Rio Invisível, essas interações tem a função de despertar sensibilidade nas pessoas que a acessam.

Além disso, para Lévy (1999), o virtual não significa o oposto do real, mas na verdade, ele opera num espaço-tempo distinto, no qual não existe um polo físico específico, funcionando por meio de um dispositivo que pode ser acessado de qualquer lugar, a qualquer hora. Dessa forma, ao fazer um paralelo com a página Rio Invisível, pode-se perceber que o espaço online e offline se encontram, já que as histórias contadas são de pessoas que estão fora da rede social e o tempo, por sua vez, não tem a mesma dimensão que o cronológico, sendo possível acessar essas histórias a qualquer momento.

Segundo Lévy (1999), o meio digital é “universalizante não totalizante”, e isso só é possível porque o ciberespaço seria capaz de dissolver a “pragmática da comunicação, que desde a invenção da escrita havia reunido o universal e a totalidade” (Lévy, 1999, p. 118). Isso porque se trata de um ambiente que permite uma comunicação interativa das coletividades humanas e contato das comunidades heterogêneas (Lévy, 1998). Essa característica possibilita a construção das páginas em conjunto com os diversos internautas que as acessam, já que estas só podem se manter realmente através das interações que existem dentro delas, utilizando-se de uma comunicação mais transversal. Caso contrário, elas não cumprem seus objetivos.

Castells (2013) nos alerta que as mudanças sociais são emocionalmente motivadas, e passam por algumas etapas, como medo, raiva e entusiasmo, que é exatamente quando é possível atuar de maneira concreta, e nesse momento a união de pessoas entusiasmadas se transforma num “coletivo consciente”. Não seria diferente no caso do movimento iniciado pelo Rio Invisível. São pessoas que usam de sua liberdade para tentar modificar uma realidade. Essa extensa rede virtual tem transformado as comunicações, e com base em “redes horizontais de comunicação multidirecional”, há também a emergência do que o autor denomina “autocomunicação em massa” (Castells, 2013). Isso quer dizer que os novos movimentos sociais, para o autor, se constroem de forma horizontalizada e em redes e assim não mais necessitam de uma comunicação que venha de um centro para os demais, e sim a partir da possibilidade de cada um poder contribuir em algum aspecto.

Para Bergson, a consciência nos possibilita criar o futuro a partir das experiências do passado. Segundo ele, a matéria é submetida às leis da natureza que não são passíveis de mudança. Mas a consciência sim é passível de modificações. Segundo Bergson (2009, p.13), “a matéria é necessidade, consciência é liberdade”. Mas embora sejam diferentes, uma é intrínseca à outra. Isso porque, para ele, “a vida é precisamente a liberdade, inserindo-se na necessidade, e utilizando-a em seu proveito” (Bergson, 2009, p. 13). Então, ao agirmos como autômatos, não permitimos que a consciência exerça sua liberdade e, portanto, negamos a nossa capacidade de criar e de experimentar de fato a vida e o mundo que nos cerca. A criação só é possível na brecha desses movimentos habituais e quando nos permitimos isso, exercemos nossa liberdade. Então, ao tomarmos consciência das coisas ao nosso redor, saímos dessa anestesia e temos a possibilidade de sentir. Talvez, num movimento consciente e voluntário de olhar nos olhos do outro, começamos uma verdadeira revolução interna. Como nos coloca Butler (2009, p. 67) “a partir da consequente experiência de perda e fragilidade, surge a possibilidade de construir outro tipo de vínculo”. Parece então que o desenvolvimento da empatia através de formas alternativas de compreensão do poder e da memória é um caminho possível para o desenvolvimento de afetos sobre o outro.

É no processo criativo que temos possibilidade de ver o mundo mudar. E através de uma tela de computador, existe um espaço possível para o desenvolvimento da empatia, e podemos perceber isso lendo os comentários e compartilhamentos da página Rio Invisível, que evidencia a sensibilidade das pessoas que acessam essas histórias. Como afirma Bergson:

Mas criador por excelência é aquele cuja ação, sendo intensa, é capaz de intensificar também a ação dos outros homens e também de ativar, generosa, focos de generosidade. Os grandes homens de bem, e mais particularmente, aqueles cujo heroísmo inventivo e simples abriu para a virtude de caminhos novos, são reveladores de verdade metafísica (Bergson, 2009, p. 24).

Considerações finais

Retomando as palavras de Bergson, a partir do processo criador se torna possível intensificar focos de generosidade, que possibilitam mudanças positivas no mundo. E o Rio Invisível encontrou uma forma de provocar alguma mudança, ou ao menos, uma possibilidade de reflexão usando um meio alternativo, procurando colocar em evidência os diversos discursos que povoam a questão das pessoas em situação de rua. Ao dar a possibilidade de fazer com que as memórias e experiências das pessoas marginalizadas sejam ouvidas e vistas, a exposição dos relatos nessas páginas torna possível também que outros indivíduos se sensibilizem com suas perdas, e principalmente, que entendam suas ausências como sendo reais (Butler, 2009). É preciso então, apontar não apenas para uma memória coletiva, mas também que seja possível expandir nossa capacidade de coletivizar os sentimentos do cuidado e, como consequência disso, sentimentos de aproximação com os problemas dos outros, saindo do fechamento em nós mesmos e nos conectando com o outro.

*Maria Thereza Monteiro Pereira Sotomayor é mestranda em Memória Social pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e trabalha no Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro. Graduada em Arquivologia pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. E-mail: therezasotomayor@gmail.com

** Vera Dodebei é professora titular da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Doutora em Comunicação e Cultura e docente e pesquisadora no Programa de Pós-Graduação em Memória Social -PPGMS.

Referências

AMARAL, A.; NATAL, G.; VIANA, L. Netnografica como aporte metodológico da pesquisa em comunicação digital. Famecos. Porto Alegre v.20. Dez\2008 <http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/famecos/article/viewFile/

4829/3687.AcessadoAcesso> Acesso em: 10 jan. 2017.

BENJAMIN, Walter. Experiência e pobreza. In: O Anjo da História. .2 ed. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2016.

BENJAMIN, Walter. Sobre alguns motivos na obra de Baudelaire. In: Baudelaire e a Modernidade. 1 ed. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2015.

BERGSON. Henry. A Consciência e a vida. In: A energia Espiritual. São Paulo: wmf/Martins Fontes, 2009.

BUTLER, Judith. Vida precaria: El poder del duelo y la violencia. 1 ed. Buenos Aires: Paidós Argentina, 2012.

CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. 8 ed. São Paulo: Paz e Terra, 2000.

CASTELLS, Manuel. Redes de indignação e esperança: movimentos sociais na era da internet. Rio de Janeiro: Zahar, 2013.

FERENCZI, Sándor. Confusão de língua entre os adultos e a criança (1933). In: Obras completas. Psicanálise IV. São Paulo: Martins Fontes, 1992, p. 97-106.

HALBWACHS, Maurice. Memória Coletiva. São Paulo: Centauro, 2006.

LÉVY, Pierre. Cyberculture. São Paulo: Editora 34, 1999.

LÉVY, Pierre. A nostalgia do totalitarismo: difusão de informações pelo ciberespaço ameaça as castas intelectuais. In: Folha de São Paulo, 1998. Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mais/fs14069804.htm Acesso em 17 Jun. 2017

POLLAK, Michael. Memória, esquecimento, silêncio. Estudos Históricos, vol. 2, n. 3, Rio de Janeiro, 1989.

VELHO, G. Projeto e Metamorfose: Antropologia das sociedades complexas. 3ª ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003.

Notas

[1] São memórias que ficam à margem, ou seja, não são consideradas dentro do escopo das memórias coletivas oficiais e só podem sair dessa condição quando podem ser apresentadas publicamente, seja pela situação política vigente, ou quando elas querem ser ouvidas, caso contrário, elas permanecem na obscuridade.