Resumo: Luís Capucho é uma voz singular da literatura e da música brasileira das últimas décadas. Este artigo busca apresentar algumas questões centrais de suas canções e de seus livros, observando elementos temáticos, como o universo maldito e a representação dos cinemas pornográficos, da masculinidade, do homoerotismo e da figura materna, bem como os procedimentos formais de transfiguração do real realizados em sua obra. Assim, refletiremos sobre a relação entre o sagrado e o profano, e o arco luminoso que o artista constrói com suas palavras.

Palavras-chave: Luís Capucho; Cinema Orly; canção popular; literatura LGBT.

Abstract: Luís Capucho is a unique voice of literature and Brazilian music of the last decades. This article aims to present some central questions of his songs and books, observing thematic elements, such as the cursed universe and the representation of the pornographic cinemas, masculinity, homoeroticism and the maternal figure, as well as the formal procedures of transfiguration of the real in his work. Thus, we will reflect on the relationship between the sacred and the profane, and the luminous arc that the artist constructs with his words.

Keywords: Luís Capucho; Cinema Orly; popular song; LGBTliterature.

“Qual costuma pintar Íris teu arco/ No dilatado Céu, quando aos Solares Raios se opõem os líquidos chuveiros:/ Nele brilham mil cores diferentes,/ Mas não podem os olhos enganados/ Discernir onde as cores se terminam:/ Parecem na união, que elas são uma;/ Porém têm (não sei qual) certa diferença,/ Quanto mais vão buscando as tênues orlas,/ Cambiando-se as tintas”(Ovídio)

Primeira luz: a voz capucho

Em 2016, o artista e pesquisador Bruno Cosentino me convidou para fazermos juntos um projeto de audição e entrevistas com artistas da cena musical brasileira contemporânea. Surgiu, assim, a série Escuta, que passou a ser realizada no Núcleo da Canção do PACC[1] da UFRJ. Para a primeira edição, Cosentino sugeriu o nome de Luís Capucho, que eu não conhecia até aquele momento. Na ocasião, escutamos seu álbum Poema maldito.

Luís Capucho aceitou participar do Escuta, mas ficou reticente de como seria se colocar naquela situação, de fazer uma entrevista longa, gravada e com público. Capucho pediu, então, que eu enviasse as perguntas antes, para que ele se preparasse, alegando sempre um receio de não conseguir organizar as ideias com fluidez no improviso. Atendi ao pedido e enviei o roteiro que eu e Isabela Bosi havíamos organizado.

Pouco depois, Capucho me enviou uma mensagem, dizendo que não havia compreendido uma das perguntas. Acontece que o disco começava por uma canção chamada “La nave va”. Convicto de que estava fazendo uma questão inteligentíssima, perguntei da relação do compositor com o cinema de Fellini, já que o álbum se iniciava com uma nítida intertextualidade com o filme homônimo do diretor italiano, de 1983. O fato é que ele desconhecia em absoluto o tal filme. A letra não era dele, mas de Manoel de Barros, segundo me explicou.

Minha amizade com Capucho creio que nasceu desse equívoco. Na entrevista, ele quis falar sobre o filme (que não viu) e de como a sinopse que contei a ele era reveladora de uma coisa do disco. A entrevista, porém, não foi fácil. Lembro-me das longas pausas que ele fazia em diversos momentos e das reiteradas vezes em que se queixou sobre a dificuldade em ordenar o pensamento. Em muitas perguntas que eu formulei, acreditando estar sendo profundo, recebi respostas lacônicas. Em outras, aparentemente banais, obtive respostas bonitas e imprevistas. Em uma delas, eu perguntava sobre a questão da marginalidade, do que representava estar “na beirinha” (como diz a “Música de sábado”) e ele me respondeu que as palavras são essa beira, esse estar no limite da possibilidade de expressão, de comunicação. Essa resposta lançou grande luz sobre a própria entrevista, mas também sobre sua obra e, por fim, sobre sua enigmática figura.

* * *

Luís Capucho é um daqueles artistas cuja história de vida é fundamental para compreender a obra. O artista nasceu em Cachoeiro do Itapemirim no Espírito Santo (tal como Roberto Carlos), em março de 1962. Filho único, foi criado apenas pela mãe, com quem se mudou em 1974 para Niterói, no estado do Rio de Janeiro[2]. Lá se graduou em Letras na UFF nos anos 1980.

Sua produção musical, no entanto, começou a ser registrada somente a partir da década de 1990, com o álbum Antigo, que apesar de gravado ao vivo no Café Laranjeiras no Rio em 1995, só foi lançado em 2013. O disco apresenta canções emblemáticas como “Máquina de escrever”, “Mamãe me adora”, “O amor é sacanagem” e “Maluca”. Desse trabalho, saíram algumas gravações de artistas de visibilidade, como a versão de Cássia Eller para “Maluca” (no álbum Com você … meu mundo ficaria completo,de 1999), e a de Pedro Luís e a Parede para “Máquina de escrever” (em Astronauta tupy, de 2004).

Vale registrar também que Pedro Luís e Rodrigo Campello produziram em 1996 o álbum coletivo Ovo – novíssimos, que contava com a gravação prévia de “O amor é sacanagem” de Luís Capucho, além de reunir outros compositores, alguns dos quais parceiros do artista, como Marcos Sacramento e Suely Mesquita. Após esse momento embrionário, vieram mais três discos autorais: Lua singela, em 2003 (que traz a canção homônima, além de gravações inéditas de “Sucesso com o sexo” e “A vida é livre”, bem como as regravações de “Máquina de escrever” e “Maluca”); Cinema Íris, em 2012 (com outras tantas canções significativas, como “A música do sábado”, “Cinema Íris”, “Eu quero ser sua mãe” e “A expressão da boca”) e, por fim, Poema maldito, em 2014 (que conta com músicas como “Poema maldito”, “Mais uma canção de sábado”, “Meu bem” e “Cavalos”).

Cabe pontuar, neste momento, que um dado biográfico é de extrema relevância para a compreensão da trajetória e da estética do compositor. Em 1996, Luís Capucho foi acometido por uma neurotoxoplasmose, que se desenvolveu em função da baixa imunidade decorrente do vírus HIV. Com isso, Capucho ficou em coma durante um mês, e o quadro teve consequências significativas em sua coordenação motora e em sua fala. Essas sequelas impactaram, portanto, diretamente o exercício da composição e do canto do artista. Sua voz tornou-se mais grave e áspera, o que não deixa de ter consequências estéticas (e existenciais) relevantes, na medida em que os traços particulares de sua nova dicção acabaram gerando uma consonância com o espírito “marginal” que caracteriza sua produção artística.

Note-se ainda que o episódio permite dividir sua produção musical, de modo que apenas o álbum Antigo (gravado em 1995) apresenta o registro de sua voz antiga, mais lisa e fluida, enquanto os discos Lua singela (2003), Cinema Íris (2012) e Poema maldito (2014) já apresentam sua nova dicção, áspera, esforçada e, sobretudo, mais densa que a anterior. Em seu programa A voz humana,da Rádio Batuta (em 2016), Eucanaã Ferraz incluiu a canção “Poema maldito” de Luís Capucho no episódio “A voz dos marginais”[3]. No texto de introdução, o apresentador cita um fragmento do livro Mamãe me adora, em que Capucho explica:

Minha voz é muito estranha, por causa da minha incoordenação motora. Tenho dificuldade para pronunciar os fonemas e a força que preciso fazer para dizê-los, incham-me as veias do pescoço. Também para que elas saiam é necessária muita concentração e, desse modo, as palavras ficam lentas, explicadas, com a pronúncia exagerada pelo esforço em dizê-las. E embora saiam explodidas, altas, roucas e arranhadas, são sempre minuciosas em sua pronúncia.

Em seguida, Eucanaã conclui:

A voz de Capucho casa-se exemplarmente com sua música, como se não houvesse sequer separação entre elas. Pode-se pensar em roucos, como Tom Waits ou Leonard Cohen. Penso em Nelson Cavaquinho, na sua aspereza pungente, que como em Capucho, faz inseparáveis canto, composição, instrumento, palavra e vida.[4]

A observação acima faz lembrar os versos de “A expressão da boca”, nos quais Luís Capucho afirma que “a expressão da boca define a pessoa”, “conduz aos outros movimentos dela”, “dá sentido para os olhos”, “centraliza o sentimento”, “revela a pessoa no momento/ e também revela a pessoa mais completamente/ a pessoa fora do momento” e conclui: “é onde sopra o espírito”. A palavra emite-se, portanto, na confluência entre a vida e a voz, encontra no instrumento musical seu suporte, ganha integridade e revela um corpo e um espírito. Arco entre o mundo interior e o mundo exterior, a voz também se desenha em um lugar na beira, e é elemento relevante do processo de transfiguração do real empreendido por muitas de suas canções.

* * *

Além das canções, Luís Capucho também é autor de livros em prosa. Note-se, em primeiro lugar, que as consequências motoras do coma impuseram, incialmente, uma dificuldade para o exercício de composição musical. É justamente neste momento que Capucho migra para a literatura, lançando o livro Cinema Orly (em 1999). Só em 2003 (sete anos após o incidente), ele retornou à música, com Lua singela. O disco seguinte, nove anos depois, foi Cinema Íris, de 2012, curiosamente, um álbum diretamente vinculado ao universo de seu livro de estreia. Nesse intervalo, continuou a desenvolver sua obra literária, com Rato (em 2007) e Mamãe me adora (em 2012). Encerram a linha cronológica o álbum Poema maldito,em 2014, e o livro Diário da piscina,em 2017, consolidando sua dupla inclinação à literatura e à canção popular.

É importante também ressaltar que os livros herdam do universo de sua canção uma proximidade muito estreita entre a arte e a vida, buscando, em microcosmos cotidianos, um espaço onde se encenam as questões humanas (do desejo, do amor, do sexo, da angústia, da doença e da morte), bem como a estranheza do mundo (e do estar no mundo). Isso se relaciona diretamente a uma espécie de pulsão do olhar, que parece à vontade no exercício de transfigurar a vida banal, acentuando seu estranhamento, desdobrando as imagens, dotando-as de uma força paradoxal de materialidade sublime. Na mesma esteira, sua poética (nos livros e nas canções) dá protagonismo a corpos e a espaços, que se projetam e se contaminam reciprocamente.

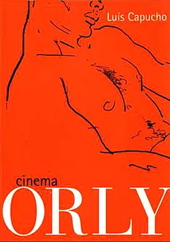

A partir disso, podemos compreender melhor os quatro livros publicados pelo autor. O primeiro, Cinema Orly (1999), é uma espécie de registro autobiográfico, que oferece um retrato dos cinemas pornográficos do centro do Rio e dos personagens que o frequentavam. Em seguida, publicou Rato (2007), livro ficcional (mas com evidentes traços autobiográficos) que conta a história de um rapaz e sua mãe em uma espécie de casa de cômodos, em que se alugam vagas para rapazes. O terceiro, Mamãe me adora (2012), conta uma viagem entre Rio de Janeiro e Aparecida do Norte em que, mais uma vez, aparecem elementos da vida do autor – a homossexualidade, a recuperação do corpo, a presença da mãe e seu processo de decadência física e morte. Por fim, Diário da piscina (2017) conta o funcionamento cotidiano das aulas de natação nas quais o autor-narrador buscava se recuperar das sequelas motoras do já citado incidente.

Por fim, vale notar que a aproximação entre a arte e a vida, para além de seu lastro romântico e de sua vizinhança com a literatura beat e com os poetas malditos da modernidade, também encontra ressonância no cenário pós-moderno, no qual o rompimento das fronteiras entre o público e o privado, a valorização das narrativas à margem, a centralidade do lugar de fala e das questões identitárias e, por fim, a consciência do corpo como espaço político dão o tom das discussões estéticas, sociais e políticas. Por isso, o sempre tensionamento entre o autobiográfico e o ficcional (que atravessa toda sua produção literária) e o protagonismo da questão do corpo (e, com ela, do desejo, da homossexualidade e, com grande ênfase, da masculinidade) formam traços notáveis de suas obras.

Segunda luz: o cinema pornô

A produção literária e musical de Luís Capucho aparece profundamente marcada pela sua experiência nos cinemas pornográficos do centro da cidade do Rio de Janeiro, com destaque para o Cinema Orly, o Cinema Írise, em menor escala, o Cine Rex. Na verdade, podemos localizá-los temporalmente na esteira do processo de crise dos cinemas de rua; nos anos 1980, diante da retração do mercado, muitos deles aderiram à programação pornográfica (que era mais barata) e aos shows de strip-tease, atraindo um público majoritariamente masculino e popular. Esses espaços também ficaram conhecidos como “cinema de pegação”, nos quais as experiências homoeróticas, a presença das travestis e da prostituição encontravam espaço, na penumbra das salas e do mundo social, para se manifestar.

Fontes: https://cinemagia.wordpress.com/2013/10/16/cinemas-antigos-orly-e-rex-centro-rj/ e https://medium.com/resvistaverum/cine-%C3%ADris-uma-experi%C3%AAncia-cinematogr%C3%A1fica-intrigante-eaa60bd8b1da

O Cinema Orly, como muitos outros cinemas do tipo (incluindo o Cine Rex), fica na Cinelândia, nas proximidades de onde atualmente está o Teatro Rival, o Bar Amarelinho e a Câmara dos Vereadores. O cinema é de 1934, mas recebeu o nome de Orly apenas em 1974, estreando sua programação pornográfica, como se disse, nos anos 1980, tal como ocorreu ao Cine Theatro Íris, que fica na rua da Carioca (em frente ao extinto Cine Ideal), próximo à Praça Tiradentes. O Íris é ainda mais antigo, de 1909, mas só recebeu este nome após uma reforma em 1921, que lhe deu sua ornamentação art nouveau.

O nome Cine Íris vem do fato de que havia um painel da deusa homônima em sua entrada. Íris, na mitologia grega, é a mensageira de Hera (e comunicação entre os deuses e os mortais, ligando o céu à terra) e personificação do arco-íris (em função do rastro multicolorido que deixava ao cruzar os céus). As luzes e as cores do cinema, bem como sua natureza comunicativa, ajudam a dar sentido à relação (para além de os filmes fazerem a ligação entre o olimpo dos astros e estrelas do cinema e a plateia de mortais). Vale lembrar que, posteriormente, na virada dos anos 1970 para 1980, o arco-íris se consolidou como símbolo dos movimentos LGBTs, acrescentando mais uma camada de sentido na interseção entre o cinema e a entidade.

Esses dois cinemas, em especial, vão inspirar duas obras-irmãs: o livro Cinema Orly (1999) e o disco Cinema Íris (2012), que, tomados em conjunto, permitem algumas miradas esclarecedoras sobre a obra de Luís Capucho. Em especial, podem revelar os ambientes underground que permeiam o universo do compositor “maldito”, e atravessam alguns de seus temas mais recorrentes, mas também alguns de seus recursos estéticos, como a pulsão do olhar, a transfiguração da realidade e a aproximação entre o sagrado e o profano, o sublime e o vulgar, enfim, o céu e a terra, cindidos e ligados por sua expressão luminosa.

Fonte: https://www.luiscapucho.com.br/

Cinema Orly – que ganhou em 2005 o Prêmio Arco-Íris de Direitos Humanos –é uma espécie de livro de memórias sobre a experiência do narrador enquanto frequentador do Cinema Orly. O caráter autobiográfico do livro se confirma segundo o conceito de “pacto autobiográfico” proposto por Philippe Lejeune: observamos uma identidade explícita entre autor e narrador, que é marcada de diversas formas. Nesse sentido, sabemos que o enunciador é um cantor e compositor (são citadas oito composições suas, vinculadas à experiência do cinema, entre elas “O amor é sacanagem”, “Cinema Orly”, “Íncubos” e “Savannah”), que foi criado só pela mãe e que não conheceu seu pai, e que, no momento da escrita, encontrava-se “claudicante, impossibilitado de tocar violão e com a voz do homem elefante”, em evidente referência às sequelas motoras do coma.

Na narrativa, o Orly é descrito como um espaço de culto, pertencimento e autodescoberta, onde as regras de interação social e os valores morais aparecem em registro bem diverso do mundo exterior. Em outro aspecto, trata-se de um microcosmos onde se projeta determinado ciclo social, pertinente a determinado tempo e espaço histórico, com descrições férteis para miradas de ordem sociológica ou antropológica, mas também para reflexões acerca da formação das subjetividades, das identidades de gênero e dos comportamentos sexuais.

Esse ambiente, em que a sexualidade (e, em especial, o homoerotismo) pode ser exercida de modo mais livre, apresenta-se como espaço do possível, onde se dá a realização consciente de fantasias eróticas e de desejos inconfessáveis. Por outro lado, interessa notar que nesse espaço projetam-se corpos entre as poltronas, que diante da pouca luz e do anonimato, e das conversas muito furtivas, transformam-se todos em imagens, virtualizam-se em pleno terreno do real. A materialidade inconteste dos corpos em exibição e fruição sexual é justamente o que dá uma dimensão transcendente aos seres, que existem para além de se pensarem.

Há ainda mais uma camada de interesse que se vincula ao fato de que há também nesse narrador uma ideia fixa, paralela à da realização do desejo homoerótico. Trata-se da projeção de um namorado, isto é, da possibilidade de dar fim à solidão, que também atravessa todo o livro. Esse desejo aparece aqui como marca subjetiva do narrador e como questão humana, mas também como resultado de uma questão contextual, uma vez que a perseguição contra os afetos gays incide diretamente sobre a dificuldade de relação desses sujeitos.

O livro apresenta uma introdução e seis capítulos, sempre com títulos alternativos: 1) “Os répteis ou O parquinho ou Paus pra toda obra”; 2) “Desconcerto para edipiano e orquestra ou Evolução de amor no trapézio ou O namorado”; 3) “Hotel para cavalheiros ou Traíra ou A festa em que ganhei cestinhas”; 4) “Ainda o namorado ou Os eliminados ou O fugidio périplo da bicha baleira em dia de folga”; 5) “No meu bairro ou O matador ou Renan”; 6) “O templo não para ou A lei do eterno retorno ou Parte final”.

A variação de títulos, que remete vagamente ao exercício clariceano de “A quinta história” ou de A hora da estrela, é, antes de tudo, um procedimento de iluminação. A realidade transfigura-se conforme a incidência maior de luz sobre um fato ou outro. Veja-se, por exemplo, que o primeiro título começa com a evocação dos répteis (animais rastejantes e algo repugnantes), remetendo a um processo de animalização dos frequentadores do cinema; muda logo para o título algo infantil “o parquinho” (metáfora-eufemismo para espaços de “diversão”) e, por fim, termina com o trocadilho malicioso, oriundo da expressão popular “paus pra toda obra”, evocando o objeto de desejo mais adorado ao longo do livro. O exercício se repete nos outros títulos, sempre obscurecendo o elo que dá sentido ao conjunto de nomeações. Observam-se neles a reiteração da procura pelo “namorado”, questões de amor e sexualidade, espaços de entorno e, por fim, a jornada cíclica do narrador no Orly.

O primeiro capítulo do livro começa com dois fragmentos bastante ilustrativos. O primeiro diz:

Há muito que não vou ao Orly assistir a um filme pornô e pagar um boquete. Ver na tela homens jovens nus com paus grandes, pernas abertas, muito grandes e gostosas, e sacos onde se pressente a umidade e o odor, deixando o nosso peito incandescido e a respiração inflamada. […] Sacos peludos sobre a pele gordurosa, que continuavam em paus engordados pela excitação, que ao invés de me trazerem à lembrança a imagem silvestre de um animal, de um sátiro, faziam com que eu tivesse reminiscências provocadas pelos meus sonhos mais românticos, de quando ainda eram pueris e eu achava possível que meu corpo voasse (Capucho, 1999, p. 17).

O livro começa, portanto, marcando um distanciamento temporal entre o momento da enunciação e os fatos narrados, transferindo a narrativa para o espaço da memória. A forma crua e sem pudor com que se narram, em detalhes, as práticas homoeróticas, com especial ênfase no sexo oral e na masturbação, é um tipo de registro que atravessa todo o livro. O cinema e o sexo, dentro ou fora da tela, apresentam-se como espetáculo de imagens, odores e sensações, que se representam tanto em sua beleza erótica, como também em sua atmosfera grotesca de suor, fumaça e sujeira, formando um conjunto obsceno em que o horror e a maravilha conjugam-se em vez de se dividirem. Do mesmo modo, a aproximação entre o universo pornográfico e os sonhos românticos também impede que se delimitem as cores da pureza e da promiscuidade. Na sequência, o narrador afirma:

No Orly sente-se que somos répteis milenares, e então, a vida na penumbra do porão, do cinema, com sua camada de concupiscência em torno de tudo, é mais espessa: a luminosidade, o movimento, o oxigênio, o odor, tudo é mais espesso, porque os sentidos se aguçam (Capucho, p. 17).

O segundo parágrafo apresenta “a vida na penumbra do porão”, apontando não só para a questão da baixa luminosidade, como também para o fato de o Cinema Orly ser numa espécie de subsolo e, portanto, literalmente um underground, um mundo escondido que serve de exílio para os que o frequentam. Isso reforça também uma atmosfera de realidade paralela, provocada não só pela antítese em relação ao “mundo lá fora”, mas também pelo próprio aguçamento dos sentidos, que dá “espessura” ao ambiente. No conjunto da descrição, o Cinema Orly aparece como ambiente marcado pela luz dos filmes moderando a escuridão da sala, acentuada pela neblina de fumaça, que torna mais denso o cheiro abafado de suor, sexo e cigarro.

Assim, o livro que se abre falando sobre as cenas na tela, imediatamente se volta para seu assunto principal, isto é, o que se passa na contratela, entre as poltronas do cinema. Aqui, o sexo geralmente heterossexual da pornografia (em que homens másculos performam uma sexualidade viril) refrata-se na plateia a partir da experiência homoerótica, que não deixa de carregar em si o culto narcísico e falocêntrico da masculinidade, que é um dos assuntos centrais do livro, e também tema de destaque nas canções de Luís Capucho.

Logo no segundo parágrafo, o ambiente espesso, habitado por répteis, já nos conduz a uma transfiguração, que nos põe diante de uma realidade alternativa, em que o espaço promove a metamorfose das criaturas, envoltas em uma atmosfera de pertencimento. A escolha dos répteis reforça o ambiente pegajoso e os olhos dilatados, em corpos que se arrastam, escalam e se esfregam entre as poltronas. Vale lembrar que nessa classificação biológica se enquadram as serpentes (tão simbólicas do universo do pecado original) quanto os lagartos e as lagartixas, com seus corpos adaptáveis à temperatura do ambiente, sem falar nos camelões, símbolos máximos, no reino animal, da capacidade de transformação adaptativa. De resto, o adjetivo “milenares” também funciona como chave de interseção entre os sentidos abertos pela sexualidade (tanto em seu caráter homoerótico, como em seu exercício promíscuo), que se apresenta tão pré-histórica quanto os dinossauros. O “parquinho” do título é também um parque jurássico, escondido em sua realidade fantástica.

A narrativa se segue sempre em exercício cíclico do “eterno retorno” ao Cinema Orly, numa busca incessante de prazer sexual e de transitividade amorosa (conjugados na reiterada procura de “um namorado”). A cada volta, novas descrições acrescentam camadas de complexidade ao texto, que segue essa espiral, apresentando um mosaico de personagens que definem e são definidos pelo ambiente. Em dado momento, o narrador condensa essa profusão de corpos de homens:

Havia homens muito velhos, mancos, com uma das pernas decepadas, muito gordos com barrigas enormes, homens maravilhosamente altos e magros. Muitos masculinos, muitos femininos, jovem com carisma, com charme, com cara de hospício, homens de bigode, de barba, imberbes, antipáticos, nojentos com cara de idiotas, louros, morenos, negros, mulatos, cabeludos, carecas, homens banguelas, fedidos, com nariz grande, homens robustos, mignons etc. (Capucho, 1999, p. 23).

Esse fragmento é especial, sobretudo, porque faz o vínculo mais literal entre o livro Cinema Orly e a faixa-título do disco Cinema Íris. A letra divide-se em dois focos, começando pela “moça que faz strip-tease no Cinema Íris” e depois, voltando-se para a plateia, onde focaliza o mosaico de homens, claramente transposto do fragmento supracitado do livro. Assim, temos uma primeira parte que diz: “A moça que faz strip-tease no Cinema Íris/ sabe deixar o tempo pra trás/ ela avança o corpo nu/ e o tempo escoa na beira do rio/ seus movimentos voltam-se suspensos no som/ enquanto homens masturbam-se na neblina do cinema”. Esse último verso permite a transição do foco para os homens:

Homens sentados assistem,

Velhos mancos com uma das pernas decepadas

Homens muito gordos, com barrigas enormes

Homens maravilhosamente magros e altos

Muitos masculinos

Muitos femininos

Jovens com carisma, com charme

Com pernas muito gostosas abertas

Aqueles tinham caras de veados

Homens com caras cabeludos

Homens com caras de bigode

Homens com caras travestidos

Homens com caras de hospício

Homens com caras de mal

A semelhança entre as passagens da letra e do livro gera uma confluência entre os dois cinemas que, a despeito de suas particularidades, fundem-se em sua ambiência de neblina e sexualidade, contemplada tanto em relação ao espetáculo do palco (ou da tela), como principalmente, o espetáculo das poltronas. Mais uma vez, a coordenação entre homens belos e horrendos, masculinos e femininos, formam um conjunto imagético aprazível em sua diversidade, unificada pela captura simultânea.

Vale lembrar também que a imagem da dançarina também aparece em outras canções de Luís Capucho, desde antes do disco Cinema Íris. Curiosamente, a primeira gravação do disco Antigo,de Luís Capucho, já fala sobre o universo dos cinemas pornográficos do centro da cidade, dando centralidade à atriz e stripper Savannah, que veio a se suicidar em 1994, um ano antes do show que deu origem ao CD. No livro Cinema Orly, a letra é citada na íntegra, pouco após um comentário sobre a dançarina.

Na canção, seu nome é repetido a todo momento no início dos versos, jogando luz sobre a dançarina, chamando atenção para si e para sua história. Ao longo da letra, as roupas são dados fundamentais da composição da personagem (“luva justa, preta ou branca, ou de cetim”, “dança sobre os saltos/ bico fino de cristal”, que culmina com “capa anágua sutiã baby doll”). Curiosamente, são justamente as roupas a serem tiradas que ajudam a compor o corpo sedutor que promete se revelar.

O corpo, aliás, é revelado também em seu ágil movimento, que se imprime na forma ligeira de cantar os verbos coordenados (“Savannah gira, abre, fecha, cresce, dança, diminui”), reproduzindo o exato movimento da stripper. Há também um misto sagrado-profano em sua adjetivação como “deusa” e “coquete”, seguido imediatamente por um registro privado, íntimo, que transfigura a dançarina e a humaniza, posta em seu estado de solidão, de desejo de transcendência afetiva. A rápida transição da dança pública ao sentimento privado desenha a personagem entre a luz e a sombra, do cinema e da vida, projetando-lhe a dualidade das criaturas marginais. A melancolia do desfecho trágico (“imagina tudo acabado”) parece não enfraquecer a dança mas sublinhar a própria precariedade da juventude, da beleza e da vida, o que, contraditoriamente, torna-a mais bela.

No mesmo disco há ainda a canção “Romena” (parceria com Suely Mesquita) em que aparece nova referência a uma dançarina: “Eu vi uma menina romena dançando break/ deliciosa uma mínima romena dançando break”, ao que se segue o refrão “Eu quero ter as maravilhas do mundo/ quero viver nas maravilhas do mundo/ quero comer as maravilhas do mundo/ eu quero ser as maravilhas do mundo”.

As repetições do final das estruturas “romena dançando break” e “maravilhas do mundo” encerram os versos, encontrando na repetição do movimento final de cada verso o movimento da dançarina. Seu corpo se constrói, para além do break, pelo adjetivo “deliciosa” e pelo adjetivo “mínima”, que reverbera no substantivo “menina”, acentuando-lhe o traço de juventude e de beleza. Veja-se também a variação e a gradação entre “ter as maravilhas”, “viver nas maravilhas”, “comer as maravilhas” e “ser as maravilhas do mundo”. Assim, começamos no desejo de acesso às maravilhas do mundo, que passam a ser um espaço onde se vive e também uma coisa que se come, o que aqui se desdobra entre o sentido sugestivamente sexual e a própria ideia de ingestão, de introjeção por meio do olhar que devora a juventude e a beleza. Por fim, o ser que tem, está e come as maravilhas contamina-se e torna-se ele próprio as maravilhas do mundo.

Terceira luz: as imagens e o sagrado

Ainda sobre o Cinema Orly, penso que seja importante destacar agora três outros elementos, de algum modo, relacionados: a virtualidade, a masculinidade e o sublime. Em primeiro lugar, há uma recorrência no livro em afirmar que, dentro do cinema, todos se transformavam apenas em imagens. Em dado fragmento, uma batida policial faz com que se acendam as luzes do cinema:

Mesmo porque os veados nada mais são do que abstrações de homens. Um veado é apenas um nome social para um homem que prefere outro homem na cama. Assustados com o corte repentino no nosso ambiente de sexo, estávamos concretamente homens. Com o cinema em funcionamento, éramos outra vez abstratos, e o pau comia (Capucho, 1999, p. 24).

Veja-se que, se os “veados” são apenas “abstrações” de homens, não é a condição concreta do sexo biológico que revela a sexualidade, mas o abstrato desejo de se relacionar com outros homens. Curioso também pensar que aqui, a homossexualidade aparece enquanto performance, tal qual as imagens na tela, e o acender das luzes encerra o espetáculo e devolve ao mundo “real”. Em outras passagens, afirma-se: “[no Orly] Todos poderíamos ser apenas uma imagem, sem alma.” (p. 63) e, páginas depois, “No Orly, éramos todos anônimos, nem mesmo a vendedora de balas tinha um nome pra mim. Éramos apenas uma imagem e estava descobrindo como isso era bom” (p. 73). Nesses dois fragmentos, o interessante é pensar como, no Orly, sem nomes e sem histórias, em meio a conversas curtas, os frequentadores do cinema estavam protegidos enquanto imagens – era isso que lhes garantia a liberdade necessária para concretizarem o que desejavam ser.

Para além dessa questão da virtualidade, temos também que pensar sobre o problema da masculinidade que atravessa todo o livro. Nos parágrafos finais, o narrador relata que, quando criança, observava um rapaz lindo de vinte anos, sobre o qual afirma: “Para mim esse rapaz era o símbolo da virilidade adulta e sonhava ansioso que eu completasse vinte anos para, enfim, estar possuído da graça de ser um homem”. E conclui:

Pois o Orly trouxe-me, antes do tempo pensado, essa masculinidade adulta tão esperada, embora não passasse de uma bicha. […] No Orly, não era uma bicha feminina nem masculina. Para mim, esse nada que eu era, a ausência de formação de imagens sensuais no meu espírito era a masculinidade, contribuía para ela meu corpo, minhas roupas, meus pelos, minha voz (Capucho, 1999, p. 140-141).

Se pensarmos o romance (tal como Lukács), como uma trajetória em que o herói existe para conquistar sua essência, é fundamental pensar que a masculinidade se revela, nesse fragmento, como ponto de chegada dessa conquista. O livro Cinema Orly refere-se, portanto, a uma representação da homossexualidade masculina e, sobretudo, da masculinidade homossexual, impulsionada também por um processo de identificação narcísica. E esse exercício só se torna possível exatamente no espaço em que os homens podem se converter em imagens abstratas sob uma forma masculina (“corpo”, “roupas”, “pelos” e “voz”).

Por fim, esse momento sublime de realização do desejo de ter e de ser a coisa desejada (as maravilhas do mundo), aparece em vários momentos do Cinema Orly, não raro ganhando contornos sagrados. Vejam-se as duas citações:

A masculinidade, representada por um caralho, era tudo que eu queria possuir, que eu invejava, que achava bonito, como se eu fosse uma mulher, como se eu fosse uma criança, um anjo, um bicho, uma ave e do que mais gostava era ir ao cinema Orly e, sendo tudo isso, ver minha imagem refletida em sua lagoa, como na história de Narciso, ou de Eros e Psiquê de Fernando Pessoa” (Capucho, 1999, p. 20).

Essa superioridade masculina, a violência e a rudeza com que os homens fodiam, fazia-me pensar no que há de mais delicado, exatamente, como a força violenta das águas produz eletricidade e a eletricidade produz luz, que não é um objeto, mas faz parte do mundo das coisas delicadas e nos é difícil saber de que material é feito seu corpo (Capucho, 1999, p. 96).

O primeiro fragmento reforça a ideia de projeção entre o desejo e a coisa desejada, tanto na referência ao mito de Narciso, como também no “Eros e Psiquê” de Fernando Pessoa, onde a princesa adormecida espera o infante que a despertaria e, no final, descobre que “ele mesmo era a princesa que dormia”. No segundo fragmento, a idealização de uma “superioridade masculina”, marcada pela virilidade, é representada pela violência das águas, que produz eletricidade (em algumas passagens do livro, o prazer do homem que recebe o sexo oral é descrito como um corpo eletrificado pelas sensações) e esta, por sua vez, produz a luz, a luminosidade, a iluminação. Da sombra à luz, do partido ao pleno, do profano ao sagrado, o texto de Capucho vai representando, sob o signo de Narciso, a fruição livre do prazer que conduz o sujeito à sua emancipação, à sua essência.

Por isso, vale pensar também em fragmentos em que o narrador comenta a dimensão divina da experiência homoerótica: “Antes de beijar um homem, achava que vê-lo nu, aberto, os pelos amaciando a atmosfera, saco e pau escancarados junto ao tufo de pentelhos era encontrar Deus” (p. 73). Não por acaso, há muitas referências ao longo do texto que aproximam o cinema Orly a uma igreja ou um templo. Na própria letra de “Cinema Orly”, citada no livro, afirma-se: “o Cinema Orly/ de terça a terça/ de dez às dez/ abre as portas para os fiéis/ seja uma igreja seja um cinema/ o Orly me beija”.

Essa aproximação entre o prazer e o sagrado, que se reforça pela posição de joelhos na qual se reza ou se realiza o sexo oral (já explorada imageticamente pela Madonna de “Like a prayer”), percorre todo o livro por meio de uma espécie de culto falocêntrico, que aparece também em algumas letras de Capucho como “São flores” (“que inferno e que céu/ que diabo de tesão doido em mim/ que tudo são deuses/ os rapazes são deuses pra mim/ que tudo são flores/ os caralhos são flores pra mim/ os deuses com flores/ são flores pra mim/ que horrores-maravilhas”).

Tal arco luminoso entre o divino e o humano, o narrador nos comunica em outra passagem do livro:

Isso me faz pensar nas pinturas renascentistas católicas, onde Cristo, Maria, Maria Madalena, Verônica, ou os anjos, os apóstolos, todos têm cara de prazer ou desejo sexual que se parece muito com a expressão de dor. Tem uma pintura que chama a atenção, porque Cristo, deposto da cruz no chão, com sangrentas feridas sob a coroa de espinhos, nas mãos, nos pés, tem a fisionomia de alguém que, numa cama, sofre de amor ou de prazer. Cristo está lindo nos braços de Maria que também sofre, olhando para o seu pau escondido sob aquela fralda branca. Maria também está linda (Capucho, 1999, p. 100).

Impressiona no fragmento a capacidade descritiva do autor, que praticamente pinta a imagem com palavras. Capucho, por meio da palavra “pau”, tão obscena à referência de Cristo (ainda mais diante da piedade de Maria), devolve ao supliciado seu corpo sensível e humano, escondido por trás da manta (aqui despida por meio da palavra “fralda”). Cristo e Maria estão lindos no que revelam de sagrado e de profano que reside nos corpos que gozam e penam. Isso tudo faz pensar tanto na definição de Mathilda Kóvac sobre o livro de Capucho (“O Cinema Orly é sua via crucis do corpo e do espírito num templo da Cinelândia”), como também em George Bataille, refletindo sobre o erotismo por meio do Êxtase de Santa Teresa ou da expressão de gozo na fotografia do supliciado chinês. A dor e o prazer como expressões dos corpos conectam-nos a todos a nossa dimensão mais humana e, portanto, mais sagrada.

Quarta luz: a transfiguração do real

Convém agora refletir mais detidamente sobre os procedimentos estéticos que permitem a Luís Capucho promover a isso que venho chamando de “transfiguração do real”. Comecemos pela canção “Poltrona”:

Não digo que é só sonhar

Mas nessa poltrona

Me sinto assim um astronauta

Um tapuia e uma princesa

Eu fico assim meio sereia

Meio reumático, paralítico

Assim, meu corpo na poltrona

Enquanto voam passarinhos

Enquanto flores morrem na janela

E a poltrona

Como a cama, como a nave, como o altar

Como o trono, como o mar

Oh, poltrona!

Oh, poltrona!

Oh, poltrona!

Eu não sei viver, não sei viver

Sem teu calor

Eu não sei sonhar, não sei sonhar

Sem ter você

Minha cabeça no seu braço

E meu corpo no seu regaço

Alto do chão

A poltrona que dá título à canção remete a um espaço de inércia, no qual descansamos e, por vezes, assistimos a alguma coisa. A partir desse espaço “parado” é que o sujeito sonha, ou seja, move-se em meio a uma realidade alterada. Vale notar como a ideia da viagem para além, anuncia-se desde o signo do “astronauta”, que é coordenado ao “tapuia”, à “princesa” e, depois, à “sereia”, conduzindo-nos a personagens do imaginário infantil, que, além de se fixarem como imagens, projetam também seus correspondentes cenários de fantasia. A poltrona, por fim, também se transmuta, tornando-se “cama” (espaço do sono e do sonho), “nave” (espaço celeste onde viaja o astronauta), “altar” (símbolo do rito sagrado e da experiência mística), “trono” (que se vincula à princesa) e “mar” (onde vivem as sereias).

Cabe sinalizar que a “poltrona” apresenta também uma interseção com o universo do próprio cinema. Os versos finais da letra permitem essa leitura, na medida em que o sonho precisa de outro sujeito que o dispare. Veja-se que “minha cabeça no seu braço/ e meu corpo no seu regaço/ alto do chão” possibilitam o deslocamento para o universo capuchiano dos cinemas pornográficos e da transfiguração do real que neles se consubstancia. Do chão ao alto, do repouso do colo físico à experiência sonhada, Capucho volta a realizar seu processo de transformação.

Esse processo pode ser encontrado em uma série de outras canções do autor. “La nave va” que abre O poema maldito, embora tenha letra de Manoel Gomes, também se comunica com esse processo. O título, que poderia se traduzir do italiano como “o navio vai” (e que curiosamente toca a proximidade etimológica entre nave e navio ao aparecer em uma canção em português) dá centralidade à janela como esse ponto de deslocamento da realidade por meio das imagens: “eu olho a nave pela janela voando/ e eu parado olhando a nave voando/ nave bela sofisticada e que me leva a outros mundos”.

A janela aqui, tal como a poltrona na canção anterior, permite o processo de viagem para outros lugares, ainda que o sujeito se afirme parado. Vale pensar como a janela é justamente um espaço de beira, de limite, entre o sujeito que olha e o objeto olhado; e a canção é o veículo da viagem, as palavras também postas à beira. Na letra, o deslocamento da nave para a janela, aparece nos versos “janela, objeto comum vulgar/ que não me leva a lugar nenhum/ mas é por causa dela que eu viajo na nave/ é ela que me leva/ é ela que é bela/ eu aprendi a amá-la através dos anos”.

A canção reverbera também em “Parado aqui” (“O céu estava azul/ o sol tão brilhante/ e eu aqui parado penso, onde vai minha cena”). A letra vai sendo construída em um crescente, em que sujeito pensa “onde vai a semana com tanto acontecimento, com o homem, com a mulher, com a árvore na calçada, com a sombra da árvore na casa…”. Outra vez, o eu-lírico inerte vai capturando o real em movimento. A letra segue anaforicamente: “o céu estava azul, o sol tão brilhante,/ o beija-flor voar/ o céu das janelas abrir/ o céu da árvore crescer da sombra da árvore”. O paralelismo sintático é atravessado por uma transfiguração do céu, que passa a ser um para o beija-flor, outro para a janela e outro para a árvore. Trata-se de uma poesia do olhar, mas de um olhar pensante, que usa a organização sintático-semântica para variar focos e transformar o real no exato momento de sua captura.

Assim, poderíamos elencar como recursos formais recorrentes na obra de Capucho: a centralidade de verbos vinculados aos sentidos (especialmente, “olho”, “vejo”, “ouço” e “escuto”), o registro pictórico de um ambiente no exato momento de sua metamorfose, a coordenação sintática de substantivos ou adjetivos (produzidos não raro por uma sequência de símiles ou metáforas que vão se testando diante do ouvinte), rupturas semânticas ou mesmo sintáticas que deslocam o real e, por fim, um apurado controle da captura das cenas (que se expressa por meio de aproximações ou distanciamentos de foco, variações de iluminação, dualidade entre a inércia e o movimento).

Na representação das cidades, podemos pensar em exemplos, como “Lua singela” e “A vida é livre”, ambas de Lua singela. Na primeira, uma espécie de vampiro se anuncia na primeira estrofe, buscando sangue para se alimentar. Então, afirma, “vocês estão muito mais lindos/ pelas ruas da cidade/ subindo pra os apartamentos/ indo pras suas casas”, enquanto a voz poética reclama: “eu não tenho nada pra comer/ eu vou morrer de fome/ eu não tenho onde morar/…/ Vou andar sem destino/ dormir sob as marquises”. Esse olhar desejante e desabrigado se lança sobre os homens na cidade e, no final, conclui a paisagem: “no céu negro de estrelas/ a lua enorme caindo atrás da cidade/ ê, lua singela!”. A montagem da cena cria, portanto, três núcleos imagéticos: o vampiro desabrigado (na rua), os homens se dirigindo para suas casas (os apartamentos) e, em apenas três versos, um céu negro e estrelado envolve o cenário urbano em uma operação vangoghiana. A lua que era “enorme” atrás da cidade, torna-se singela em seu movimento poente, contaminando toda a cena a partir desse olhar desabrigado.

Em “A vida é livre”, é a vez do mar ser pintado em verso por Capucho: “a vida é livre/ as ondas batendo na praia/ elas vêm com força/ parece que empurram a cidade pro alto/ parece que querem isso”. A imagem potente das águas empurrando a cidade pro alto (note-se como o caráter verticalizante da cidade ganha sentido aqui a partir de um impulso da natureza), torna-se representativa da própria liberdade da natureza, e portanto, da própria vida. Na sequência, céu, vento, mar, montanhas, luz, aves voando, peixes mergulhando, enfim, o espetáculo da imanência de tudo, da liberdade de tudo, levam ao verso “a vida não para de chegar/ e eu já não tenho medo”. O sujeito, incluso no movimento das coisas, partícipe da beleza das coisas, se integra ao cenário que observa e transforma, atribuindo sentido à vida que chega pela contemplação natureza.

Por fim, valeria indicar como essa pulsão do olhar atua na emblemática canção “Maluca”, que se abre exatamente com um convite para olhar, em uma cena matizada pela chuva e pela tristeza: “num dia triste de chuva/ foi minha irmã que me chamou pra ver/ era um caminhão, era um caminhão/ carregado de botões de rosa/ eu fiquei maluca/ por flor tenho loucura, eu fiquei maluca”. O gesto de olhar (e o encanto com a beleza) provoca a ruptura do dia triste (mas não da chuva, que continua a incidir sobre o dia). A canção se completa:

Saí

E quando voltei molhada

Com mais de dúzias de botão

Botei botão na sala, na mesa, na tv, no sofá

Na cama, no quarto, no chão, na penteadeira

Na cozinha, na geladeira, na varanda

E na janela era grande o barulho da chuva

Da chuva

Eu fiquei maluca

Eu fiquei maluca

O interessante é perceber o próprio sujeito lírico feminino capturado entre a chuva e a as rosas (vale também observar a ambiguidade da oração “quando voltei molhada”, que evoca o registro feminino da excitação). Sujeito e ação se fundem pela proximidade fonética entre “botei” e “botão”, que abrem uma sequência de termos coordenados que transfigura o espaço caseiro convencional que os substantivos evocam – a cama, o quarto, o chão, a penteadeira, a cozinha, a varanda e a janela (ao que vale observar também a mudança de cômodos, intensificando o espalhamento da beleza). A janela é agora o elo para o fechamento do ciclo, retornando à imagem (e, especialmente, ao som) da chuva e da iluminação dessa personagem que ficou “maluca” (e não mais triste em meio a um dia chuvoso). É bonito notar também como é justamente a expressão poética o veículo da transformação: é o compositor Capucho que distribui, com a voz, flores em uma casa num dia chuvoso – as flores, a casa e a chuva, todas feitas de palavras.

Quinta luz: Mamãe me adora

Outro aspecto importante para compreender a obra de Luís Capucho é a representação da mãe em seus livros e canções. Como já disse, a figura da mãe aparece nos romances Rato (em que o rapaz se muda com a mãe) e Mamãe me adora (que conta a viagem com a mãe para Aparecida do Norte). Antes de tudo, a mãe aparece aqui como interseção entre romance e vida, dado autobiográfico e representação literária. Para além disso, a figura materna, estritamente ligada ao feminino, surge como fonte rica de representações, não apenas sobre o gênero, mas sobre a própria experiência da vida e do tempo, da decadência física e da morte. Nas canções, além das referências em “Música de sábado” (“eu ando com mamãe na lua cheia”) e “Mais uma canção de sábado” (“agora que não tem mais mamãe para me proteger”), a imagem da mãe ganha centralidade em “Mamãe me adora” e “Sua mãe” (de Antigo) e, por fim, em “Eu quero ser sua mãe” (de Cinema Íris).

Em “Mamãe me adora”, a letra joga com as relações edipianas desde os primeiros versos: “mamãe me adora/ profundamente ela me quer/ mais do que quis outros homens/ que ela também amava/ que ela também devorava”. Na segunda parte, o espelhamento com a figura materna, começa por “eu também sou feliz com homens/ como os que amou mamãe” e segue por uma lista de “homens que são/ cheios de tesão/ como diabos/ homens que são/ como aparição/ como nossa senhora/ homens que são belos e bons/ sentados, homens em pé/ fortes, feios, gordos, galantes, machos, motoristas, rudes, ruins/ delicados, generosos, gentis/ bravos, brutos, crespos,/ lisos, presos, soltos/ suaves, sofisticados, simples/ soldados, ciganos, pedreiros, patrões… mamãe me adora”.

No canto, Capucho enfatiza mais lentamente o verso reiterado “homens que são…”, enquanto desliza pelos predicativos, formando novamente uma coordenação de imagens masculinas muito semelhante àquela que já discutimos ao relacionar o fragmento de Cinema Orly à canção “Cinema Íris”. Assim, a discussão sobre a homossexualidade e a masculinidade aparecem já aqui, antes das duas obras, projetando a figura materna como dado importante da formação dessa subjetividade e de seus desejos.

Em “Eu queria ser sua mãe”, novamente as coordenações sintáticas e as anáforas vão desenhando a figura materna, na qual o sujeito se projeta (“eu quero ser sua mãe/ feito ela ser tão bom/ feito ela ser macio/ feito mamãe ser o seu prumo”). A mãe surge aqui como aquela que cuida, veste, arruma, zela, protege (“te fazer vestir a camisa”, “te fazer calçar os chinelos”, “e não esquecer o guarda-chuva”, “pentear os seus cabelos”, “cortar as suas unhas”). A subida do tom em “quero te pegar no colo” (junto ao crescente do desejo), aterrissa em “te colocar na cama”, permitindo a virada para um universo de ambiguidade mais claramente incestuosa – “brincar no seu corpo pelado” e, por fim, “te lambuzar com o meu doce”.

O processo de transfiguração da relação com contornos homoeróticos (que é um dado externo à canção, mas que lhe é pertinente enquanto peça de um conjunto de produções de Capucho) chega ao auge nos versos finais, quando o próprio doce do sujeito contamina seu parceiro, que passa a ser alvo iminente do perigo, da degradação, da destruição (“e ficar matando as baratas (as formigas) que venham te comer”. Assim, o sujeito (projetado na mãe), para que o lar se mantenha em ordem, cumpre seu ciclo de doçura, ameaça e proteção.

Sexta luz: Poema maldito

Em 2009, Ney Matogrosso gravou o álbum Beijo bandido, que se tornou DVD em 2011.Aparentemente, o adjetivo do título desencadeou um processo reflexivo no intérprete, que, nesse mesmo ano, anunciou seu desejo de fazer um disco só com compositores “malditos”, entre os quais destacava Itamar Assumpção, Jards Macalé, Jorge Mautner e Luís Capucho. Do nosso autor, chegaram a Ney as canções “Céu” e “Cinema Íris” como possibilidades. Note-se que, em 2011, os discos Cinema íris e Poema maldito ainda não haviam sido lançados. Em fevereiro de 2011, o jornal O Globo publicou a reportagem “O ‘lendário’ e ‘maldito’ Luís Capucho lança disco e livro e é gravado por Ney Matogrosso”, ajudando a reforçar a imagem de maldito a Capucho, e dando visibilidade ao disco Cinema íris e ao livro Mamãe me adora, ambos lançados, como se sabe, no ano seguinte.

O fato é que Ney desistiu da ideia do disco, conforme registrado na imprensa a partir do final de 2016. No entanto, seu aval ajudou a trazer Luís Capucho para um espaço de maior visibilidade e, ao mesmo tempo, acabou sugerindo um viés de leitura de sua obra por meio do predicativo de marginal. O próprio Capucho se apropriou desse gancho, quando em 2014 lançou o disco Poema maldito, curiosamente transfundido do poeta para o poema a condição maldita.

Os termos “maldito” e “marginal” são férteis no sentido de compreendermos melhor tanto aspectos contextuais como também estéticos que se vinculam diretamente a esses termos. Em primeiro lugar, vale observar como a origem das palavras nos ajuda a inferir os sentidos primários desses termos. Assim, “maldito” é aquele vinculado ao maldizer, isto é, aquele sobre quem se fala mal, aquele a quem se desaprova a forma de existir e a forma de se expressar. Já “marginal” é aquele que se encontra à margem, isto é, aquele que não flui o caminho tradicional e que, por isso, é posto à parte. O termo, evidentemente, pode ser vinculado também àqueles artistas que estão à margem da produção mainstream, da visibilidade das grandes mídias, que estão postos para fora da cena, obscenos que são.

A ideia do poeta maldito também pode ser vista a partir de sua conotação romântica, especialmente na virada do século XVIII para o XIX, quando o culto à subjetividade e a auratização do “gênio” levaram à idealização dos poetas como visionários, assinalados e amaldiçoados, que conseguem ver e sentir além, tornando-se incompreendidos. O poeta desviante num universo de vida intensa, degradação física, loucura, entorpecimento, idealização da morte, e até numa certa atmosfera satânica, iriam contribuir para essa formulação. No final do século XIX, a poesia moderna francesa revisitou o mito do poeta maldito, especialmente em torno de poetas como Baudelaire, Rimbaud, Verlaine e Mallarmé.[5]

Já o termo marginal pode ser mais bem compreendido na linha histórica da virada dos anos 1960 para os 1970, ao que evidentemente contribui a algo esdrúxula contemporaneidade entre o apogeu da ditadura civil-militar e o auge do influxo dos movimentos contraculturais no país. Nesse contexto, Frederico Coelho nos chama atenção para a profusão do rótulo no Brasil da época, quando se começa a falar em “imprensa marginal”, “poesia marginal”, “cinema marginal” e, por fim, em compositores marginais, isto é, os músicos “malditos”, como Jards Macalé e Luiz Melodia.

É também de grande importância pensar que a marginália apresenta vínculos estreitos com a tropicália, compondo um dos intercruzamentos mais férteis para a cultura brasileira na virada dos anos 1960 para os 1970. A incorporação da marginalidade urbana, do desbunde, das posturas libertárias em relação ao sexo e às drogas, a valorização da juventude e do narcisismo e a centralidade do corpo e das lutas identitárias seriam refletidas também nas buscas estéticas do período. Vale lembrar que Luís Capucho se mudou para Niterói, ainda adolescente, exatamente nos anos 1970, tendo vivido direta ou indiretamente os influxos desse momento histórico e estético. Convém também lembrar do disco coletivo Ovo,de 1996, que se pretendeu associado a uma ideia de “retropicalismo”. Talvez, a inclusão de Capucho nesse conjunto sinalize menos uma associação direta com o universo tropicalista do que uma relação estreita com o universo marginal que lhe faz interseção.

A obra de Capucho dialoga com esses sentidos, não apenas ao representar o espaço underground dos cinemas pornô do centro, mas também as criaturas marginais, que carregam consigo a tensão entre o sagrado e o profano, a luminosidade e a escuridão. Além disso, o signo do poeta maldito (ou marginal) parece sempre abrir seus sentidos no tempo (em um processo de ancestralidade de personagens malditos) e no espaço (em um processo de mitificação de lugares alternativos onde vivem, se encontram, gozam e se exilam os marginais). Em canções como “Música de sábado”, “Mais uma canção do sábado” e, evidentemente, “Poema maldito”, encontramos exemplos desse conjunto simbólico.

A “Música de sábado”, que abre o disco Cinema Íris, é uma parceria com a artista Kali C, e trata de um sujeito que se afirma “na beirinha”:

Poucos fazem como eu faço

Que estou sempre na beirinha

Daqui pra lá não existe mais fundo

Daqui pra lá não existe meu mundo

Daqui pra lá é o fim

É a maluquice

Eu ando com mamãe na lua cheia, na noite vazia

Uma jovem bicha triste

Mendiga um trocado pra comer biscoito

Penso um pouco

Olhando para o mar, olho pro vazio, olho para mim

Olho pro rapaz sentado esperando

Olho para o fim

O sujeito da canção já começa se colocando em um espaço de exceção – fazer o que poucos fazem, estar sempre na beira ou, se preferirmos, à margem. A palavra “beira” parece ser ainda mais interessante, não apenas porque demarca um espaço fundo e limítrofe, que encerra os limites do mundo daquele indivíduo. Assim, o sujeito à beira torna-se também um sujeito sempre em perigo, sempre próximo ao fim, ao risco de perder seu mundo. Esse misto de gauchismo e precariedade acabam por defini-lo. A maluquice, evidentemente, reverbera à imagem da “beira” (vale lembrar a célebre frase de Estamira – “Eu sou a beira do mundo”).

A imagem da mãe (e da lua) volta a aparecer em “Eu ando com a mamãe na lua cheia, na noite vazia”, ao que se segue o verso “uma jovem bicha triste”. É curioso como esse verso “uma jovem bicha triste” é cantando logo na sequência do verso anterior, dando impressão que se trata de um predicativo do sujeito da canção. No entanto, a sequência nos leva a entendê-lo sintaticamente como sujeito do verbo “mendiga” no verso seguinte. A confusão, permitida pela oralidade da canção e pela construção da palavra cantada, não deixa de funcionar como registro empático entre o sujeito e a bicha triste que mendiga para comer.

Nota-se também na mesma canção a pulsão do olhar, que tanto caracteriza a expressão de Capucho, o que se observa na reiteração dos verbos “olho” (como em “olho pro rapaz sentado esperando”), “vejo” (como em “vejo calças arriadas no banheiro do Rex”, em nova alusão ao universo dos cinemas). Nos versos “tomo os remédios e continuo/ da beirada vê-se o céu aberto”, a margem abre-se também no sentido da enfermidade e, portanto, da beira da vida, isto é, da experiência da própria precariedade da vida. Apesar de conseguir ver o céu aberto, é notável também que o limite é tênue para aqueles que vivem (e ainda mais para aqueles que vivem à margem). A música completa um arco de caminhada que termina em sua própria casa – “ando até minha casa/ a música do sábado à noite/ me derrete sozinho na cama”.

Assim, a solidão encerra a canção configurando-se como um último registro da beira – o inclinar-se para fora no arriscado desejo da transitividade amorosa. Interessante por fim, registrar a ambiguidade do verbo “derreter”, tão afeito às experiências de sexo (evocando o suor), das drogas (do entorpecimento) e da música (vinculada ao sábado, dia do ócio e do prazer), em contrapartida à solidão da cama, isto é, um gesto de derreter-se que pressupõe a dissolução do sujeito, seu risco de desaparecimento, seu estado à beira.

Essa canção é bom preâmbulo para compreendermos a chegada do disco Poema maldito em 2014, que condensa alguns vetores da obra de Luís Capucho. Vale começar chamando a atenção para a escolha da capa, produzida por Felipe Castro a partir de sugestão do jornalista João Santos. Na fotografia, Capucho aparece deitado no chão, de olhos fechados, de braços abertos, com o violão sobre si. A referência é nitidamente o estandarte de Hélio Oiticica de 1968, que traz a imagem do bandido Cara de Cavalo, amigo do artista, que foi morto pela polícia à época. Completa a obra a inscrição “seja marginal seja herói”, reforçando a relação daquela geração com o universo da marginalidade urbana e com a auratização dos personagens à margem do sistema.

Gonzalo Aguilar, ao comentar o estandarte de Oiticica, nos chama atenção também para a proximidade entre a posição de Cara de Cavalo e o apóstolo Pedro, crucificado de cabeça para baixo, na representação de Michelangelo no século XVI, o que reforça ainda mais a santidade maldita do personagem em sacrifício e redenção, bem como as aproximações entre o sagrado e profano que tratamos. Vale, por fim, observar a curiosa inversão dos braços de Capucho e do bandido – enquanto este apresenta os braços para baixo (mais próximos dos de Pedro) e que parecem mais rígidos e presos, aquele os apresenta mais para cima (mais próximos dos de Cristo), e parecem mais frouxos e relaxados, como quem entrega o corpo à cama, livre e despojado.

Fontes: https://www.luiscapucho.com.br/; http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra2638/bandeira-poema; https://pt.wahooart.com

O disco apresenta duas canções que são pertinentes a nossas reflexões e que, curiosamente, não têm letras originais de Luís Capucho, embora tenham sido compostas em proposital sintonia com seu universo. A primeira delas é a “Mais uma canção de sábado” de Alexandre Magno, que inventa uma espécie de continuidade da “Música de sábado” de Capucho, como também de alguns de seus temas e procedimentos construtivos. A música começa na cama, com o sujeito acordando “babado” e “tarado” de saudade (vale lembrar que a “Música de sábado” termina com o sujeito que “derrete sozinho na cama”). A mãe que aparece na primeira canção (“eu ando com mamãe na lua cheia, na noite vazia”) agora já se configura como ausência (“agora que não há mais mamãe pra me proteger”). Mais uma vez também a janela aparece como núcleo de observação de um real transfigurado – “as coisas belas não sabem onde se esconder”, como se quisessem ou devessem fazê-lo. Assim, as coisas belas tornam-se “frágeis”, “corajosas” e “nuas”, expondo-se sem medo de sua beleza. A descrição subsequente da segunda parte continua a ilustrar processos construtivos semelhantes, nos quais “móveis”, “facas”, “livros” e “plantas” completam o cenário, vendo e sendo vistas pelo sujeito.

A letra se segue com a reiteração dos versos “vagando pelas ruas e avenidas/ você não pode mais se esconder de mim/ você está em todo lugar”. Veja-se que, se a primeira canção começa em movimento na rua e vai até a cama parada; aqui fazemos o caminho inverso – da cama para a sala e desta para a cidade. A transfiguração do real também presentifica o objeto do desejo amoroso (motor da saudade), que surge como todas as coisas belas que não podem se esconder. A crescente batida do violão e o canto visceral de Capucho nesses momentos de refrão condensam o tom desesperado e assertivo com que se busca, no campo do real, uma beleza que está mais que presente no campo imaginário.

O caráter marginal aqui se sustenta mais claramente pela relação direta com a canção anterior, ainda que se possam encontrar algumas referências nesta própria letra, como o sujeito desejante e solitário que vaga pelas ruas, a cabeça consumida por uma ideia totalizante, que se espalha por todo lugar. Aqui, é impressionante tanto a congruência da letra com o universo capuchiano como a apropriação que Capucho faz dessa letra, tornando-a sua, como faz com tudo que canta.

A música que dá título ao disco Poema maldito tem letra de Tive, mas é inspirada em uma história vivida por Capucho em uma praia de Icaraí. Convém citar a letra inteira:

Estou na praia com um sujeito aleijado

Que busca intimidade comigo

Ele tem os braços atrofiados

E isso faz com que ele se pareça um louva-deus sagrado

Estamos conversando

Ele me diz que vive só

E que prefere assim

Porque gosta de se deitar no sofá

A ver filme pornô

Eu disse: sou o Luís Capucho e escrevi o Cinema Orly

E tenho namorado

Em todo caso ele me chama pra beber

E ver filme pornô na sua sala

Então, se aproxima e trata de sentar-se do meu lado

Mas não sei como aconteceu

Ele caiu no chão

Ele caiu no chão

Com movimentos estranhos que não entendo

Fico um tempo a reparar que não vai se levantar sozinho

E vou embora dali

E o abandono em sua agonia de inseto moribundo

É curioso pensar que essa letra toda se passa no solar espaço da praia. No entanto, os dois personagens ali postos, tal como o diálogo que travam entre si parece contaminar o cenário e, portanto, mais uma vez transfigurá-lo. Primeiramente, o “sujeito aleijado” e solitário que gosta de ver filme pornô já se apresenta como encontro inusitado. A letra, porém, observa seus “braços atrofiados” e o aproxima da imagem de um “louva-deus sagrado”. O inseto acaba por concentrar o paradoxo entre a estranheza de sua forma (para além de sua precariedade) com o caráter sagrado que adquire ao aproximar-se do louva-deus e de seu gesto.

O convite para ver o filme pornô (e o próprio flerte homoerótico), aliás, evoca o universo dos cinemas pornográficos e, assim, as obras-irmãs Cinema Orly e Cinema Íris, devidamente conectadas discursivamente ao presente álbum, condensando o caráter marginal-maldito do compositor. Dessa vez, porém, o verso “E tenho namorado” abre-se em dois sentidos – a negativa da intimidade buscada pelo sujeito, e a própria evocação redundante da busca de um namorado que atravessa todo o Cinema Orly. Com isso, o poeta, de fato, aparece aqui menos maldito que o poema, dando sentido ao deslocamento do título. Já o outro personagem insiste no jogo da sedução, mas acaba se desequilibrando e caindo (o que é repetido na canção), de modo inesperado para o sujeito lírico que, outra vez, observa a cena.

O mais curioso é o esvaziamento de qualquer sensibilidade piedosa por parte do enunciador. Onde esperamos uma oferta de ajuda, um gesto solidário de socorro, encontramos uma indiferença crua, que simplesmente assiste à queda e à impossibilidade de se levantar (tal como se vemos insetos caírem invertidos e não conseguirem se recolocar). A agonia do sujeito aleijado parece realçar, em seu sacrifício, seu caráter sagrado. E a aparente indiferença que poderia nos chocar na cena é facilmente explicada: tal como os répteis do Orly, o personagem havia se convertido em imagem.

Sétima luz: Homens flores

Bruno Cosentino, que me apresentou Luís Capucho, é um importante intérprete de sua obra, tendo gravado belamente as canções “Homens flores” no disco Babies,de 2016, e “Eu quero ser sua mãe” em Corpos são feitos pra encaixar e depois morrer,de 2017. Nos últimos anos, assisti muitas vezes a shows dos dois juntos ou ao menos fazendo participações um no show do outro. Neste ano de 2018, Cosentino fez um espetáculo com canções de Ney Matogrosso e incluiu no repertório “Cinema Íris”, como forma de provocação-homenagem. Ney e Capucho estavam na plateia.

Seria necessário outro trabalho para abordar as relações entre o universo desses dois artistas, embora pareça claro que a questão do corpo seja central para as duas obras. Nos dois últimos álbuns, Bruno Cosentino também explora o jogo entre o masculino e o feminino, em frequentes deslizamentos que aparecem nas letras, no canto, nos figurinos e também na postura cênica do artista. Conversamos muitas vezes sobre a questão da masculinidade e como ela aparece na obra de Capucho, e como ela poderia ser levada também para outros lugares. Tais elementos se consolidaram, afinal, como vetor importante no conjunto dos artistas da música brasileira contemporânea que exploram a questão do gênero e da sexualidade em suas múltiplas conjugações.

Quando conversávamos sobre isso, Bruno Cosentino pensava um nome novo para seu show, que abarcaria majoritariamente as canções de Babies e Corpos…, que são também uma espécie de obras-irmãs no conjunto de sua produção. Eu sugeri Homens flores, que é o título da parceria de Marcos Sacramento com Luís Capucho, que começa dizendo: “os mundos são mais belos/ quando olhados pela janela/ e as colinas estão repletas de homens fortes”. Na sequência, versos paralelos se atravessam de modo especular, alternando o pronome coesivo e interferindo na imagem: “e eu olho pra elas [eles] porque elas [eles] são o mundo inteiro/ e eu olho pra elas [eles] porque elas [eles] são meu terreno/ onde eu vou plantar/ homens flores, flores homens”.A letra me parece uma chave de leitura poderosa para compreender a obra de Luís Capucho. Novamente vemos aqui as janelas, os homens e as flores. E, sobretudo, o exercício de transfiguração do real que tratamos aqui. A imagem quase classicista de uma colina “repleta de homens fortes” dá centralidade aos corpos masculinos em sua fusão com o cenário. A pulsão do olhar também aparece aqui e é um deslizamento que provoca a subversão da cena – ora as colinas são o mundo inteiro, ora os homens são o mundo inteiro, o que faz confluir o humano e o natural em uma imagem totalizante. Na sequência, os homens e as colinas passam a ser um terreno, onde é possível plantar flores homens e homens flores.

O terreno misto de natureza e humanidade é justamente aquele que permite o híbrido entre as flores e os homens (vale lembrar o verso “caralhos são flores” da outra canção). A flor, curiosamente, em geral, é representada como signo do feminino, muito embora sua forma, seu caule, e a forma que se projeta no espaço poderia também ser vista sob a chave do masculino. De todo modo, o embaçamento entre esses signos permite o nascimento de uma coisa outra, que é homem e flor, e que reflete esse espelhamento na própria inversão dos termos, fazendo das duas palavras, ora substância (substantivo) ora característica (adjetivo). Além disso, é comovente a imagem que transforma os homens em uma coisa (bela e delicada) a se plantar (e a se colher com os olhos). É desse modo que Luís Capucho, homem-flor, nos revela a beleza e traça seu arco iluminado, que sai de sua palavra-voz, a vida.

* Rafael Julião é professor substituto de Literatura Brasileira na UFRJ, onde fez seu mestrado sobre Cazuza e o doutorado sobre o livro Verdade tropical de Caetano Veloso. É também coordenador do Núcleo de Estudos da Canção do PACC e autor do livro Infinitivamente pessoal – Caetano Veloso e sua verdade tropical (2017).

Referências

AGUILAR, Gonzalo. Poesia concreta brasileira – as vanguardas na encruzilhada modernista. São Paulo: Edusp, 2005.

BATAILLE, George. O erotismo. Belo Horizonte: Autêntica, 2014.

CAPUCHO, Luís. Cinema Orly. Rio de Janeiro: Interlúdio, 1999.

CAPUCHO, Luís. Mamãe me adora. Rio de Janeiro: Edições da Madrugada, 2002.

CAPUCHO, Luís. Rato. Rio de Janeiro: Rocco, 2007.

COELHO, Frederico. Eu brasileiro confesso minha culpa meu degredo – cultura marginal no Brasil das décadas de 1960 e 1970. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010.

HOLLANDA, Heloísa Buarque de. Impressões de viagem. São Paulo: Brasiliense, 1980.

FERRAZ, Eucanaã (org). Poesia marginal – palavra e livro. São Paulo: IMS, 2013.

LEJEUNE, Philippe. O pacto autobiográfico – De Rosseau à internet. B.H.: Editora UFMG, 2008.

LUCÁKS, Georg. A teoria do romance: um ensaio histórico-filosófico sobre as formas da grande épica. São Paulo: Duas Cidades; Editora 34, 2009.

PEREIRA, Carlos Alberto M. O que é Contracultura. São Paulo: Brasiliense, 1983.

PEREIRA, Carlos Alberto M. Retrato de época: poesia marginal anos 70. Rio de Janeiro: FUNARTE, 1981.

ROSAI, Nathália. Sou o sol: uma investigação heliotrópica da experiência extática em Georges Bataille. Revista Nures, ano III, número 21, maio-agosto de 2013.

SKYLAB, Rogério. O sublime na obra de Luís Capucho. Disponível em: http://godardcity.blogspot.com/2015/04/o-sublime-na-obra-de-luis-capucho.html. Acesso em dez 2018.

Sites pesquisados:

https://www.luiscapucho.com.br/

Notas

[1] Programa Avançado de Cultura Contemporânea, que funciona na Faculdade de Letras da UFRJ.

[2] Em dada passagem de seu livro Cinema Orly, Capucho afirma: “Na mesa de bar, contei-lhe também a minha história. Tinha uma boa história, quer dizer, eu gostava dela e ele comprazia-se em ouvir-me contar que não tinha conhecido meu pai, era filho único, fora criado sozinho com minha mãe com quem vivia até então numa casa com quintal, cachorros, gatos, bicicleta, televisão, sofá e um pé de carambola” (CAPUCHO, 1999, p. 39).

[3] Os outros artistas que compõem o programa “A voz dos marginais” são Bingo Gazingo, Daniel Jandek, Shooby Taylor, Åke Sandin e Bob Vido.

[4] http://radiobatuta.com.br/programa/a-voz-dos-marginais/

[5] É emblemática nesse sentido a coletânea de Paul Verlaine, de 1884, que se chama justamente Les poètes maudits.