O convite do Museu de Arte do Rio para A costura da memória, retrospectiva de Rosana Paulino com 140 trabalhos recolhidos ao longo de 25 anos, ofereceu ao público uma “conversa de galeria” com a artista e os curadores da Mostra, Valéria Pícolly e Pedro Nery, na sua abertura.

As pessoas presentes na tarde de 13 de abril de 2019 mostravam duas linhagens de apreço: estavam no MAR galeristas, curadores, críticos, professores e pesquisadores das artes que atuam no Rio de Janeiro, atestando a importância da artista no campo, em todos os sentidos privilegiado, das artes visuais; a expressiva maioria do público interessado na conversa, entretanto, era composta por jovens negros, principalmente por mulheres negras, atraídas pela oportunidade ainda rara de compartilhar, no espaço nobre de um museu, um acontecimento que indubitavelmente lhes diz respeito: o trabalho pessoal e coletivo da “costura da memória” – um desafio cotidiano para a população negra brasileira.

Com muito mais pessoas do que cadeiras disponíveis no vão livre do Museu, mais de dois terços dos presentes se acomodou com naturalidade pelo chão e ouviu atentamente a exposição gentil e didática da artista. Rosana Paulino é uma mulher de voz pausada, falou de si e de sua arte como indissociável de um exílio estético, da experiência de crescer no exterior dos cânones da beleza que se aprecia e de estudar, ao longo de anos, um arquivo de imagens no qual não se enxergava; destacou seu interesse pela “manualidade” (como diz), que aprendeu na família de mulheres, do fascínio, desde criança, pela caixa com os retratos da família e, mais longamente, explicou como “a fotografia negativou todo um grupo social” e organizou o seu trabalho em três “linhas de pesquisa”: o que é ser mulher, o que é ser uma mulher negra e, mais recentemente, a vida, como a biologia a constituiu. Foi longamente aplaudida.

Aberta a palavra ao público, muitas mãos negras se levantaram imediatamente, mas a palavra foi concedida a um senhor branco bem vestido, cercado por outras pessoas ligadas ao meio artístico predominantemente brancas, numa ilha de cadeiras na ponta frontal esquerda, próxima à entrada da sala.

Falava o curador, crítico e historiador da arte Paulo Herkenhoff, que foi o primeiro Diretor Cultural do MAR, onde estávamos. Sobre seu trabalho no MAR declarou, em entrevista ao jornal A Tarde em 2016, em tom de balanço de gestão, “que museus precisam produzir esforços de inclusão. Ter acessibilidade conceitual – seja através de textos de parede ou do trabalho de mediadores (…).”[1] Em Manobras Radicais[2] publicado em 2006, Herkenhoff e Heloisa Buarque de Hollanda haviam apresentado a obra de Rosana Paulino valendo-se de fortíssima imagem-objeto, a “gargalheira”, para simbolizar os constrangimentos a que o campo artístico submete o olhar e a sensibilidade dissonante da artista negra (Herkenhoff; Hollanda, 2006).[3] Em 2016, o crítico publicou também Mulheres do Presente, a clareza entre as sombras, onde reúne obras de artistas dos últimos 50 anos, com o intuito declarado de rasurar os limites instituídos da história da arte brasileira. No ano seguinte, em 2017, foi curador da “Invenções da Mulher Moderna, para além de Anita e Tarsila”, no Instituto Tomie Ohtake, em São Paulo, que expôs a trajetória de mulheres que desafiaram convenções e limites nos séculos XIX e XX no Brasil, no campo estético ou social, resultado de pesquisa desenvolvida por décadas.

Este perfil me parece capaz de legitimar e dimensionar a intervenção mediadora do crítico e curador na “conversa de galeria”, elogiosa a propósito da exposição que estava sendo inaugurada e, principalmente, minuciosa, didática e retrospectiva, ao traçar uma nobre genealogia de mulheres artistas brasileiras até Rosana Paulino.

Decorridos os primeiros minutos da intervenção que só os próximos ouviam com clareza por conta da péssima acústica do ambiente, a inquietação se espalhou e cresceu no público. Provavelmente poucos ali sabiam quem falava e menos da metade o ouvia, mas a fala prosseguia, olímpica e bem fundamentada, enquanto do público, sem agressividade mas com vozes cada vez mais firmes, ouvia-se o pedido: ‘a pergunta!’, ‘por favor, a pergunta, senhor!’ Dispensava-se – com clareza e bons modos – aquela mediação.

O episódio não foi grave, mas é emblemático dos nossos dias e da emergência incontornável na cena artística, política ou intelectual de um outro regime de distribuição das vozes e do protagonismo. Nada mais compreensível do que aquela disputa pelo espaço de fala entre o público que queria perguntar (queria ouvir a artista), e a voz autorizada do crítico-curador, convicta da urgência de legitimar e expor, aos presentes, a posição destacada da artista no cânone das artes visuais no Brasil.

Dito de outra forma, a tensão na antessala da mostra resultava do completo desencontro entre, de um lado, a premência do acontecimento atual, a exposição da obra de uma mulher negra que se deseja conhecer, ou com quem aquele público predominantemente jovem e negro, pleno de inquietações politicas e estéticas, deseja aprender, e por isto compareceu à “conversa da galeria” antes de entrar na exposição, e, do outro, a voz da autoridade e a força da sistematização intelectual, da regularidade do acontecimento, ou seja, a sua apreensão crítica e historiográfica dentro do sistema de correlações e hierarquias que compõe o campo das artes visuais. Para uns, a maioria, a oportunidade singular, extraordinária, de se ver, de encontrar na obra o próprio corpo, em um regime de imagens diverso da sequência de visões de si imposta no cotidiano do racismo, que os desqualifica e violenta; principalmente, a chance de partilhar, por todos os espaços do Museu, corpo e memória. Para o campo das artes, o reconhecimento da artista, a apreciação técnica e a sua inserção numa série (arte brasileira contemporânea), através de uma subsérie identificada pelo gênero (mulheres artistas), certamente silenciado seu fulcro: arte negra ou, ao menos, arte afro-brasileira.

A intervenção da artista ao final do pronunciamento foi breve e fez uma recomendação cabal: agradeceu comovida a homenagem e se dirigiu ao público, para dizer que todos devemos aprender a ouvir o que os outros precisam dizer, acrescentando após brevíssima pausa retórica: todos devemos também saber quando podemos falar.

Rosana Paulino (São Paulo,1967) é artista visual, educadora, curadora e, como a maioria dos artistas negros e negras de sua geração, tem formação acadêmica e titulação específica na linguagem que trabalha. É doutora em Artes Visuais pela ECA, a Escola de Comunicação e Artes da USP, e especialista em gravura pelo London Print Studio. A isto se deve parte da sua atividade paralela e permanente de reflexão sobre a própria obra. Outra instigação forte para mediar com assiduidade o próprio trabalho, creio, é política, dada a triste excepcionalidade da fruição das artes visuais negras pela maioria a população brasileira. A exposição das suas “costuras da memória” no MAR teve como subsídio, além da conversa introdutória, a exibição, numa pequena sala, de vídeos sobre a obra e de muitos depoimentos da artista. Este artigo trará, em coerência, sempre que possível, a palavra de Rosana Paulino ao lado das minhas.

Eu queria lidar de forma mais

contundente com o fato de ser negra,

e isso a fotografia me dava.

Rosana Paulino

Com suportes e técnicas diversificados e às vezes pouco convencionais, Rosana Paulino faz esculturas, desenhos, gravuras, aquarelas, bordados, colagens, fotografias e instalações, usando materiais triviais da jornada familiar de uma classe média racializada, pobre e urbana – argila, retalhos de tecidos, fios, linhas, lãs, contas, velhos retratos. Nisso podemos ler a sua inscrição numa forte perspectiva de gênero. Na manipulação desses resíduos da vida cotidiana e sua transformação em obra está a “manualidade” das mulheres com quem conviveu, à qual se referiu na abertura da exposição e destaca sempre que é necessário explicar o próprio trabalho.

Na tradição ocidental do valor, artefatos e materiais são também hierarquizados por gênero: agulhas, linhas, tecidos, tesouras, costuras, bordados e cerâmicas estão associados às mulheres e ao âmbito artesanal e doméstico, assim como pinceis, canetas, óculos, papel impresso e qualquer engenho de reprodução de imagens estão associados aos homens. Tanto os objetos artísticos possuem “gênero” quanto a grande divisão artístico-cultural moderna separou e hierarquizou, com eficaz sistema classificatório, as ‘artes maiores’ como a pintura ou a escultura, onde prevaleceram os homens e nas quais vida pública, sentimentos nobres, privados ou coletivos, e abstrações são expressos, em contraste simétrico com as ‘artes aplicadas’, ‘baixas’ ou ‘menores’, que não derivam do cérebro ou da imaginação, e sim das mãos e da necessidade, as ‘artes manuais’, por consequência delegadas às mulheres, presas ao corpo, ao domus, aos afetos, ao bem estar.

Desde os anos de 1970, mulheres artistas, instigadas pelo feminismo, operam contra as práticas de discriminação de gênero e impõem ao campo dominante das galerias e museus, como realização artística, objetos como obras têxteis ou bordados, referidos à vida doméstica e vistos como essencialmente femininos.

“Bastidores”[4], trabalho de Rosana Paulino datado de 1997, como algumas de suas intérpretes têm já apontado, também é herdeiro da operação artístico-feminista da insurreição dos materiais; vale-se de pedaços de tecidos claros, bastidores, linha e agulha. Entretanto, a série tem forte antagonismo com a domesticidade das toalhas de mesa, guardanapos e pequenos tecidos bordados, retirados por Miriam Schapiro[5] de seu contexto familiar de classe média americana e exibidos como obras de arte, em uma mostra tornada um marcador emblemático.

No trabalho da artista brasileira a rasura e a dimensão racial se impõem. Rosana Paulino imprime em tecido retratos 3×4 de mulheres negras da família e no pano tensionado, enrijecido pela moldura do bastidor, sutura, com pontos grosseiros, desordenados, sobrepostos e agressivos, seus olhos, bocas, garganta. A manualidade rompe os limites do doméstico, da vida familiar e da história pessoal, para servir à denuncia de violências passadas e presentes, desde a imagem insistente da escrava Anastácia, atada a uma máscara de flandres, às fotografias de jovens negros apreendidos e amarrados, a boca colada com fita adesiva para não gritarem, que a mídia nos exibe. Nos rostos rasurados – ou suturados, como faz questão de repetir –, compõe seu grito contra a continuidade nunca resolvida das práticas escravistas e a aliança eficaz, ativa, entre racismo, violência de gênero e feminicídio no país.

Afirma Rosana Paulino, como propósito de sua arte,

pensar em minha condição no mundo por intermédio de meu trabalho. pensar sobre as questões de ser mulher, sobre as questões da minha origem, gravadas na cor da minha pele, na forma dos meus cabelos. gritar, mesmo que por outras bocas estampadas no tecido ou outros nomes na parede. este tem sido meu fazer, meu desafio, minha busca.[6]

A artista pode ser inserida em uma periodização pouco explorada entre nós, intelectuais acadêmicos brancos. Os nomes na parede mencionados no trecho citado acima são uma alusão a seu trabalho anterior, a instalação “Parede da memória”, o primeiro com reconhecimento amplo, em 1994, no auge dos anos finais do século XX.

Nascida em 1967 em São Paulo, a artista cresceu entre aos impactos da emergência – na cena artística, no debate político e nos meios de comunicação – de movimentos, grupos artísticos e demandas políticas da população negra brasileira. Marcam o ‘espírito da [sua] época’ a consolidação do grupo editorial Quilombhoje, de escritores que estavam publicando desde 1978 os Cadernos Negros; a fundação do Geledés, Instituto da Mulher Negra (1988), por Sueli Carneiro; a Maria Mulher, organização de mulheres negras criada em 1987 e seguida de outros coletivos surgidos do I Encontro Nacional de Mulheres Negras, também em 1988, no calor do debate sobre o Centenário da Abolição. Trata-se de um contexto de lutas em que se multiplicavam as organizações das mulheres e o movimento feminista passava a ser criticado pela dominância branca e de classe média das suas militantes; no plano da cultura musical ocorre na mesma década o surgimento do RAP, um fenômeno político-musical naquele momento encabeçado pelos Racionais MC’s (1989), que alardearam os assassinatos de jovens negros e pobres nas periferias brasileiras e o nexo entre racismo, miséria e violência. A década de 1990 foi também o momento das discussões sobre globalização, identidade e multiculturalismo, quando o termo diáspora passou a designar simultaneamente projeto político, projeto estético e projeto acadêmico, para confrontar e transvalorar as noções de raça, identidade étnica, território e cultura nacional.

“Parede da memória” é uma instalação composta por Rosana Paulino a partir de 11 fotografias de família, impressas em tecido para formar pequenas almofadas quadradas de cerca de cinco centímetros, costuradas a mão, com delicado ponto dente de cão ou ponto caseado, usado nas costuras domésticas antes da popularização das máquinas Singer; os pequenos objetos com corpo e rosto se multiplicam em milhares de unidades. São como patuás que compõem uma “parede” e tem simbologia relevante para a cultura afro-brasileira como elemento de proteção. Para Rosana Paulino, a obra diz a quem a observa:

você pode ignorar um desses elementos, uma dessas pessoas nas ruas, mas não pode ignorar essa quantidade de pares de olhos sobre você (…). Colocando essas onze fotografias de família dentro desse formato, é como se eu colocasse o meu grupo étnico sob o cuidado, sob proteção. É como se eu protegesse toda a minha ancestralidade[7]

Mas a dimensão afro-religiosa da ancestralidade visível neste trabalho – em contraste com parte significativa da produção de artistas negros e negras entre nós – não é central, não é temática, embora constitua uma espécie de tangência, frequentemente a ‘sustentar’ obras da artista ou a organizar os elementos que as compõem, como uma sintaxe compartilhada.

Rosana Paulino reconhece a influência de artistas afro-brasileiros anteriores a ela, mas diz ter buscado um caminho mais coerente com o seu contexto social.

As artes visuais negras no Brasil historicamente são muito ligadas ao religioso – desde o Barroco ao Modernismo e, em alguns casos, ainda hoje. Acho que esse campo de produção do religioso era de certo modo permitido aos sujeitos negros. (…) No meu caso, que venho da periferia de São Paulo, da Freguesia do Ó, e que ouvi Racionais MC’s na adolescência, qual é a herança negra que estava ao meu redor? Não era a dos cultos afro-brasileiros. Isso obviamente não é nenhuma crítica a esses artistas. Quero enfatizar que não estou imersa nesse universo como eles estavam. Então, como me encontro? Quais são as minhas referências?[8]

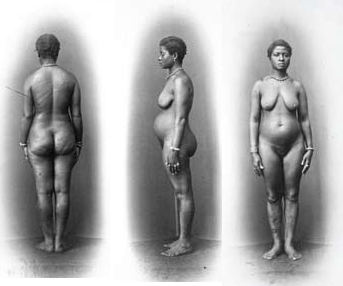

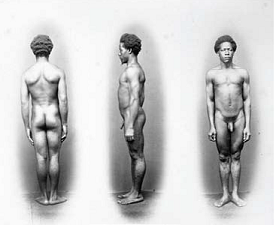

Em 2010, historiadores da USP organizaram no Centro Universitário Maria Antonia, em São Paulo[9], a exposição intitulada Rastros e raças de Louis Agassiz: fotografia, corpo e ciência; Fotografias da Expedição Thayer de Louis Agassiz, que no mesmo ano foi incorporada à 29ª Bienal de Artes de São Paulo e exibiu, pela primeira vez no Brasil, 40 das cerca de 200 fotografias que estão sob a guarda do Peabody Museum, da Universidade de Harvard. Essas fotografias permaneceram por muito tempo inéditas ou com circulação restrita, provavelmente devido a seu conteúdo constrangedor: são retratos nus, de corpo inteiro, da população africana do Rio e de tipos mestiços da população de Manaus.

Recupero esta informação porque, como Rosana Paulino – embora com intensidade e amplitude obviamente diversas – também a mim impactou em 2010 a visão da crueza minuciosa dos registros racialistas do final do século XIX, contemporâneos, aliás, aos prognósticos do Conde de Gobineau[10] que esteve no Rio de Janeiro na mesma década que Agassiz e igualmente privou da intimidade com o Imperador Pedro II e a elite pensante brasileira.

O zoólogo suíço Louis Agassiz esteve no Brasil entre 1865-1866. Defensor do poligenismo e da teoria da degeneração das raças, veio para conhecer o que denominava um “paraíso racialista”. Pretendia recolher provas materiais tanto de exemplares das diferentes raças que conviviam no país quanto da degeneração racial produzida pelo seu “mulatismo”. Contratou no Rio de Janeiro o fotógrafo Augusto Stahl – “Photographo da Casa Imperial” – e lhe encomendou daguerreótipos de africanos escolhidos como amostras de “tipos raciais puros”. As fotografias foram feitas de acordo com as demandas de registro científico e fisionômico de negras e negros, retratados despidos, de frente, de costas e de perfil.

O registro fotográfico é contemporâneo tanto ao auge da exploração colonial no século XIX e da demanda de conhecimentos que a subsidiasse quanto de uma nova compreensão de ciência, fundada na materialidade das evidências, quanto, ainda, da urgência da apropriação, classificação e controle da diversidade dos corpos e das diferenças entre normalidade e anormalidade. Capaz de congelar o imprevisível através da fixação de imagens do que se desejava conhecer e difundir, o registro visual produziu documentos cruéis da diferenciação e da inferiorização do outro, objeto da conquista colonial e da exploração escravista. Muitos corpos nus foram registrados por Stahl numa sequência de imagens que parece fazê-los girar diante dos olhos do observador, favorecendo uma visão circular, ininterrupta, que os priva de toda intimidade e segredo.

Rio de Janeiro, 1864 (Coleção Louis Agassiz)

São fotografias de corpos negros obrigados a pousar contra um fundo liso, sem qualquer acréscimo que possa ancorá-los em alguma forma de humanidade. Este é o paradoxo e a potência perversa das imagens feitas por Augusto Stahl, para comprovação das teses racialistas de Agassiz: dissociados das formas próprias do existir (postura corporal individualizada, referências de espaço, vestuário, adereços, paisagem), os corpos negros de mulheres e homens retratados parecem hipertrofiar a semelhança das partes reconhecíveis e comuns a todo corpo humano, acintosamente expostas, e, ao mesmo tempo, fundar uma instransponível distância e diferença, com a negação cabal de sua humanidade e individualidade. “Quem os contempla hoje se defronta acima de tudo com a sua inquietante vulnerabilidade e tristeza” (Cunha, 2014).

Escrevi a frase final do período acima há alguns anos, para uma palestra que fiz sobre as imagens de pessoas negras que nos foram legadas por viajantes estrangeiros do século XIX, fortemente afetada pela série Agassiz. Esta repercussão em mim, que provavelmente se faz sentir em todos que as contemplam, é a via, o caminho de que disponho para vislumbrar a violência do impacto sofrido por uma mulher negra diante das fotografias. A propósito, disse Rosana Patrício: “Quando eu me deparo com aquelas imagens, eu falo: vou estudá-las porque elas me causam um incômodo profundo”[11].

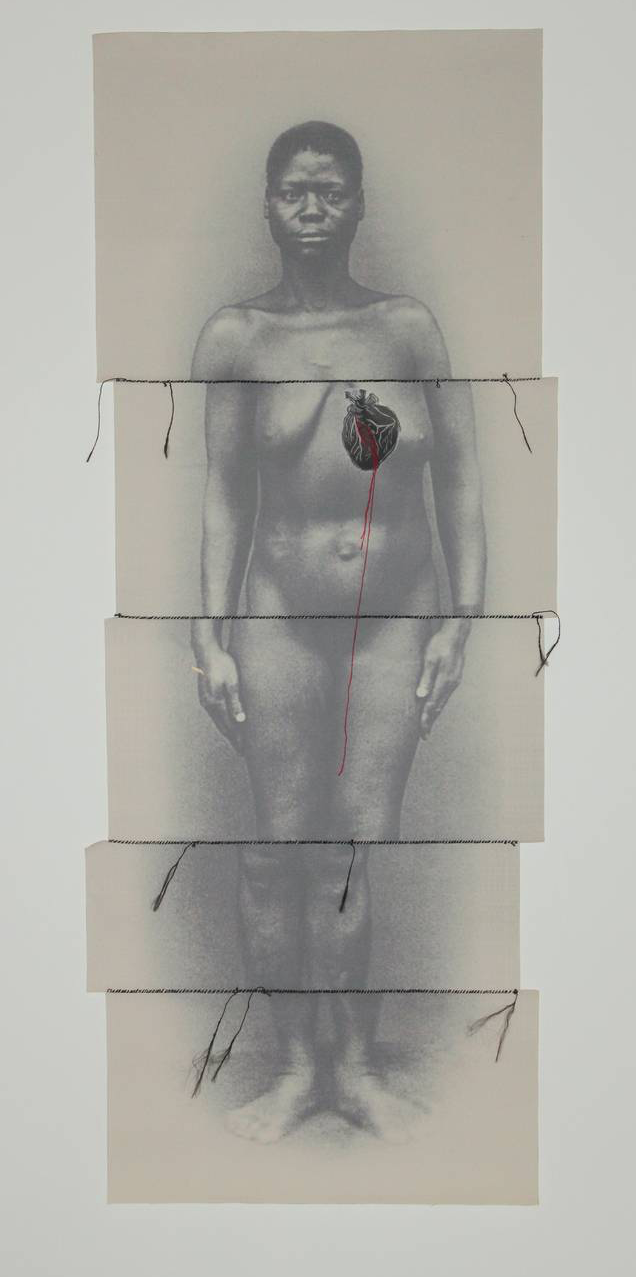

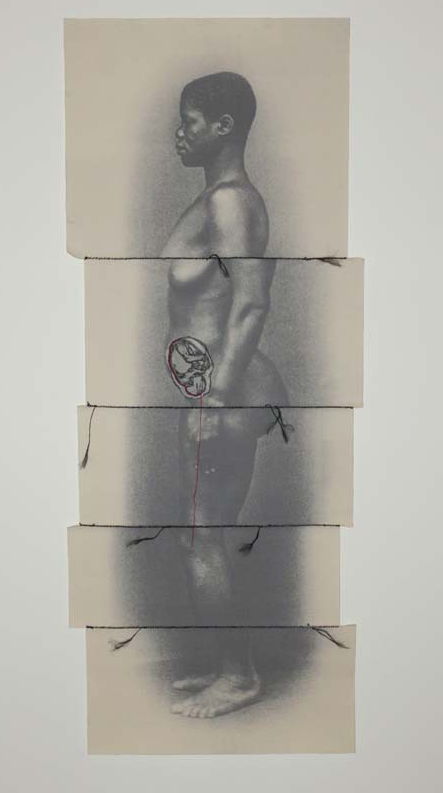

As fotografias da coleção se tornaram parte de diversos experimentos da artista e resultaram, três anos depois, nas imagens que compõem Assentamento (2013), um ponto de inflexão na sua obra, que marca um deslocamento da memória familiar expandida para a exploração e o confronto com memória racial instituída – ou do “racismo científico”, como diz – compondo uma perspectiva radicalmente outra, a meu ver inédita, para a articular memória e ancestralidade.

Os assentamentos integram o universo litúrgico e ritual mais restrito dos cultos afro-brasileiros. Embora sumariamente referidos como ‘representação’ de um orixá na fisicalidade do mundo, na perspectiva matriz iorubana o assentamento (igbá) é um continente (originalmente seria uma cabaça) com os conteúdos específicos da divindade. Ao mesmo tempo, o assentamento é território e é ponte, elo, ligação entre mundos, depositário da continuidade àiyé-òrun, em práticas religiosas que, alerta Machado (2018, p.48.), “envolvem visões de mundo em que o material e o imaterial, o visível e o invisível não se dão como domínios separados um do outro, mas como imanentes entre si”.

Assentamento[12], instalação concebida por Rosana Paulino, é formada por múltiplos elementos e linguagens e, como em sua montagem original, ocupou um espaço exclusivo da retrospectiva tanto na Pinacoteca de São Paulo em 2018 quanto no MAR em 2019: um permanente ruído de mar, pequenas fogueiras armadas sobre paletes no chão, onde pedaços de braços se misturam a gravetos, e telas que exibem vídeos com imagens de mar. Em meio a esta composição visual e sonora estão, em total destaque, três reproduções de fotografias da coleção Agassiz que registram uma mesma mulher.

Várias intervenções foram feitas sobre as fotografias, ampliadas até alcançarem o tamanho real (a artista conta que se colocava de pé ao lado da mulher nua, até que chegasse a um tamanho satisfatório). Algumas reproduções foram cortadas horizontalmente e remontadas – suturadas grosseiramente – com fios e pontos ásperos, sem que as partes do corpo tivessem a continuidade original, o que impõe às imagens um suplemento de deformação e ressalta, grifa, a sua agressividade. Mais uma vez, o trabalho de Rosana Paulino evoca a continuidade da violência sobre os corpos de mulheres negras que é urgente interromper, mas, ao mesmo tempo, é preciso resgatar e reelaborar, para construir a própria memória. “Para entender como esse país é assim, eu vou naquelas imagens, mas não basta ir até a imagem do Agassiz. Tenho que saber todo o contexto histórico. E a partir dele criar uma imagem que rebata essa narrativa que foi feita”, ela afirma.

Rosana Paulino é uma mulher negra, como milhões de outras mulheres negras brasileiras, cuja existência está histórica e existencialmente conectada aos corpos de africanos escravizados, fotografados despidos de roupas e de humanidade por um naturalista europeu no século XIX, imbuído da convicção científica em sua inferioridade e de sua perversa contribuição à composição racial da população do Brasil, através da mestiçagem. A grandeza do trabalho desassombrado da artista está em nos assegurar – em nos fazer ver – que esse acervo da barbárie ocidental é também uma efetiva e palpável ancestralidade, com a qual nós, brancos e negros, precisamos lidar, em diferentes perspectivas de apreensão.

|

|

|

Como em “Parede da memória”, na minuciosa transformação dos retratos de família em patuás, amuletos de proteção que aproximam o fiel de seu orixá e, portanto, estão no domínio dos relicários, das relíquias – da religação – , na instalação Assentamento se encontra o mesmo ímpeto ou o mesmo fundamento, para a proposição visual do elo, da religação com a ancestralidade e elaboração de um memorial, que tem três vértices: formas rituais africanas, corpos negros escravizados plasmados pelo racialismo e a potência autoral e atual da elaboração da memória. Um assentamento, quando contemplado entre as “Pedagogias das encruzilhadas” por Luiz Rufino,

“vigora e ressignifica a vida (…), imanta e reverbera as energias que lhe foram consagradas, afetando diretamente aqueles que com ele estabelecem relações. Lá [no assentamento] se estabelecem e se potencializam os vínculos entre os tempos presentes e os tempos ancestrais” (Rufino, 2018, p.13).

Assentamento e outros trabalhos posteriores de Rosana Paulino se distinguem no panorama da arte visual afro-brasileira contemporânea, mais frequentemente alimentada por dois planos referenciais: a reconstrução diaspórica da ancestralidade africana através da tematização da experiência e da iconografia religiosas afro-brasileiras, ou, em outra vertente, as vivências negras em confronto direto com as violências do racismo e da exclusão secular da população afro-diaspórica. A obra de Rosana Paulino, sem se deixar conter em qualquer dessas duas vertentes composicionais, agrega-as de modo original. A religiosidade de matriz africana lhe oferece estruturas de composição, uma sintaxe negra reconhecível, mas, desde Assentamento [13], o foco ou o cerne dos trabalhos está na dimensão mais eficaz e, paradoxalmente, menos abordada do racismo: seu fundamento na epistemologia moderna, como estruturante do conhecimento ocidental e da própria ocidentalidade, como ciência no século XIX, e estruturante da biopolítica eugênica peculiar aos estados nacionais modernos até o presente.

O trabalho de intervenção plástica que Rosana Paulino realiza nos abomináveis daguerreótipos de Augusto Stahl constituem um gesto perlaborativo de alta potência reversiva. A artista visual recupera as imagens como memória de uma violência que está inscrita, enquanto memoria étnico-racial, em seu corpo de mulher negra, e as reelabora, rasura os arquivos do racialismo e do racismo, corta, desmonta, costura, remonta, sem deixar que se restaure a integridade visual. Principalmente, desenha sobre as imagens plasmadas. Do presente, a artista insere breves narrativas ou tênues figurações de vida – um coração que sangra, um útero, um pequeno feto, raízes – que instalam, nos corpos negros fotografados, signos do que lhes foi retirado. Rosana Paulino sem atenuar ou contemporizar a violência extrema da qual descende, gesta a própria ascendência, como se realizasse um movimento simultaneamente maternal e filial, traz para perto de si, acolhe os corpos nus bestializados e os abraça, cuida, cura, concedendo-lhes e a si mesma, com delicadíssimos traços e bordados em lã macia, o que desde sempre lhes é recusado: coração e útero, interioridade, afeto, linhagem e raízes. Este é o seu assentamento.

“Eu sou artista visual. Não sou da literatura, da história, da sociologia. Então trabalho isso através de imagens”, afirma Rosana Paulino. Disse também, na “conversa de galeria” na abertura da exposição do Mar, que “trabalha na chave da homeopatia, onde uma imagem cura outra”.

* Eneida Leal Cunha é professora da PUC-Rio.

Referências

ANTONACCI, Célia Maria. Rosana Paulino: enunciações poéticas e arte africana contemporânea. Rebento, São Paulo, n. 6, p. 272-291, maio 2017.

CUNHA, Eneida Leal. “Negras imagens”. XII International Congress of the Brazilian Studies Association (BRASA), London: King’s College, August 2014.

HERKENHOFF, Paulo; HOLLANDA, Heloísa Buarque. Manobras Radicais. São Paulo: Centro Cultural Banco do Brasil, 2006.

MACHADO, Felipe. “Da terra como do mundo: candomblé e pensamento simbólico representativo”. In. Dança e ritual: do sagrado ao cênico. (Tese de Doutoramento) Rio de Janeiro; PUC-Rio, 2018.

RUFINO, Luiz, Revista Periferia, v.10, n.1, p. 71 – 88, Jan./Jun. 2018.

[1] Entrevista com Paulo Herkenhoff publicada no caderno “Muito”, do jornal A Tarde, Salvador, 16/11/2015, com o título “Museu fechado à elite não serve ao Brasil, diz Herkenhoff”. Disponível em https://atarde.uol.com.br/muito/noticias/1726923-museu-fechado-a-elite-nao-serve-ao-brasil-diz-herkenhoff

[2] O livro deriva da exposição coletiva com o mesmo título, com curadoria dos autores, realizada entre agosto e outubro de 2006 no CCBB de São Paulo, que reuniu trabalhos de 60 mulheres artistas, entre elas, Rosana Paulino.

[3] Chamava-se gargalheira a coleira de ferro ou madeira com que se castigavam escravos; no presente é uma coleira de pregos usada para controlar cães, que lhes impede a livre movimentação.

[4] Bastidores, imagem transferida sobre tecido, bastidores de madeira e linha de costura, 30 cm de diâmetro, 1997.Este, como todos os demais trabalhos de Rosana Paulino referidos aqui estão disponíveis para visualização online e podem ser localizados pelo título e respectiva data.

[5] Em Anonymous Was a Woman, Miriam Schapiro (1976, Brooklyn Museum, New York) escolheu uma série de objetos consideradas inferiores, por pertencerem ao âmbito do feminino e do doméstico, e os exibiu como objetos artísticos.

[6] Site da artista. Disponível em http://www.rosanapaulino.com.br/blog/2009/07/ Acesso em março de 2019.

[7] Rosana Paulino, depoimento a Nexo, para série de matérias “sobre colonização, diáspora, escravidão, raça e gênero”, realizada por Juliana Domingos de Lima (2018) Disponível em https://www.nexojornal.com.br/expresso/2018/12/27/Como-entender-o-Brasil-a-partir-de-5-obras-de-Rosana-Paulino. Acesso em março de 2019.

[8] Vitor Rosa. Conversa com Rosana Paulino: O corpo é uma questão política”. C&America Latina.Disponível em http://amlatina.contemporaryand.com/pt/editorial/researcher-and-artist-rosana-paulino/. Acesso em março 2018.

[9] A exposição foi parte da programação do Ciclo Roger Casement: Viajantes na Amazônia dos Séculos XIX e XX, coordenado pelas Profas. Laura Izarra e Maria Helena Machado.

[10] O diplomata francês Joseph Arthur Gobineau (1816-1882), autor do Essai sur l’inégalité des races humaines (1855), esteve no país em missão diplomática entre 1869-1870 e publicou, em 1874, o artigo intitulado “L’émigration au Brésil”, onde postulava a urgência da vinda de imigrantes arianos capazes de sanear a mestiçagem e assegurar a sobrevivência da população, segundo ele destinada à extinção em cerca de dois séculos.

[11] Rosana Paulino, depoimento transcrito por André Reina em “Sutura da arte no tecido social”. Disponível em https://medium.com/revista-bravo/rosana-paulino-e-a-sutura-da-arte-no-tecido-social-brasileiro-9bdb7f744b4e . Acesso em março 2019.

[12] Assentamento, impressão digital sobre tecido, desenho, linóleo, costura, bordado, madeira, paper clay e vídeo. Dimensão variável, 2013.

[13] Veja-se, por exemplo, O amor pela ciência (impressão digital sobre tecido e costura, 29 x 58 cm, 2016) e Atlântico vermelho (impressão digital sobre tecido, recorte, acrílica e costura, 127 x 110 cm, 2017), entre outros.