E talvez somente essa criatura híbrida, esse não-lugar em que a potência não desaparece, mas se mantém e dança, por assim dizer, no ato, mereça ser chamada de “obra”.

Giorgio Agamben[1]

Nenhuma vida pertence inteiramente a si mesma, mas existem aquelas que se tornam um emblema. É o caso de Pagu. Musa da Antropofagia, escritora, mãe, militante comunista, feminista avant la lettre, sua imagem reflete desejos e contradições não apenas de uma época, mas de uma longa luta, e sua trajetória tem sido objeto de algumas retomadas e releituras. Há, porém, um período praticamente intocado: a temporada que passou em Paris, entre os anos de 1934 e 1935, época em que frequentou os meios surrealistas e militou no Partido Comunista francês sob o pseudônimo de Léonie.[2]

Em 2019, fui a Paris para pesquisar, para um pós-doutorado, a temporada francesa de Pagu. Inicialmente, seria um trabalho intitulado Uma mulher com profissão, em contraponto ao livro do ex-marido Oswald de Andrade, Um homem sem profissão sob as ordens de mamãe. Depois, acabou se tornando um romance, uma forma híbrida entre romance e ensaio, biografia e autoficção, relato e delírio.

*

Para uma pesquisadora e escritora, Paris é a terra prometida. Além da beleza mítica, além das ruas e passagens que evocam a cada passo o imaginário de escritores e pintores amados, além da história espreitando a cada esquina, além do mundo vivo que continua a se desdobrar em mais e mais camadas, há os arquivos.

Os arquivos, com sua lógica e distribuição insondável, mais histórica do que lógica. Se o princípio é alfabético, a distribuição é geralmente errática e dispersa. Os arquivos revelam o percurso errante dos documentos, de mão em mão, de fundo em fundo, de instituição a instituição. E não se oferecem facilmente. Há neles muitos nomes inclassificados, submersos no oceano indiferente de outras vidas.

Os arquivos, com suas normas e protocolos variáveis, seus armários com fechaduras diferentes, suas pastas transparentes. Fascinantes, como descritos por Arlete Farges, em Le gout de l’archive, eles nos desafiam, nas palavras de Marguerite Yourcenar, a “perseguir através de milhares de fichas a atualidade dos fatos, tentar devolver a mobilidade, a maleabilidade a esses rostos de pedra”.[3]

Hoje ostento nove carteirinhas como pequenos troféus.

*

Em busca de arquivos sobre Pagu na minha temporada em Paris, encontrei documentos inéditos e fatos desconhecidos que indicaram certas imprecisões na sua até então conhecida biografia. Esses fatos reorganizaram algumas ideias sobre o mito Pagu. Mergulhei em sua autobiografia precoce, a carta-confissão que escreveu ao companheiro Geraldo Ferraz enquanto esteve presa na ditadura Vargas, e reli atentamente outros de seus textos. O romance Pagu no metrô é o resultado dessas descobertas e releituras, ao mesmo tempo a narrativa de um processo de pesquisa e o resgate de uma vida. Ou de muitas vidas.

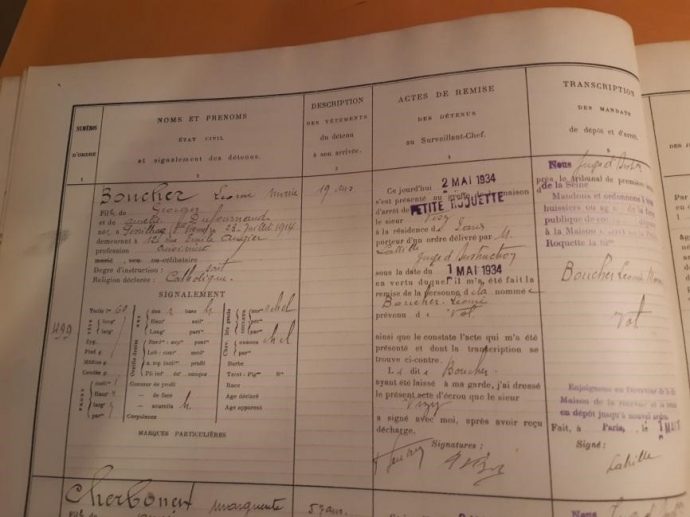

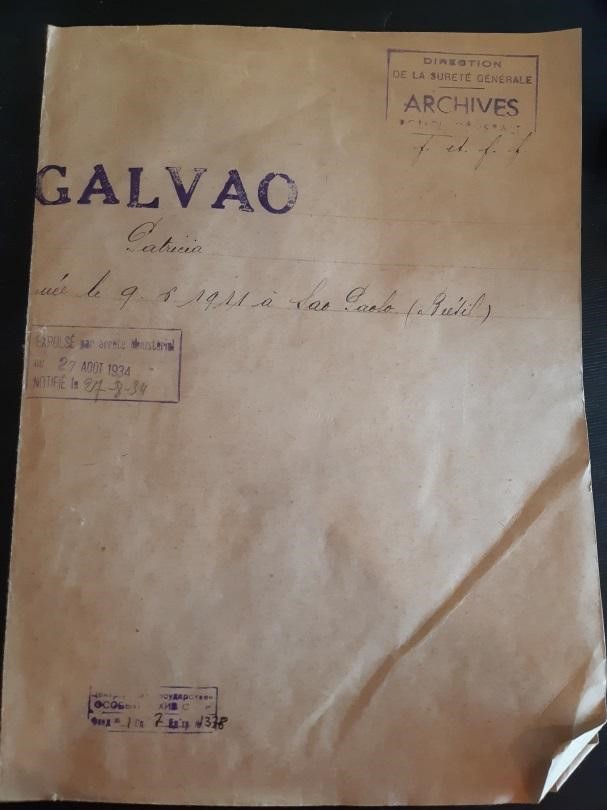

Pagu foi uma mulher de múltiplas facetas e muitos nomes: Pagu, Zazá, Mara Lobo, Solange Sohl, Pátsi, e, em Paris, Léonie Boucher. Seria preciso encontrar, sob Pagu, Patrícia, e de Patrícia, como num caleidoscópio que a cada giro forma novas imagens, desdobrar outras mulheres. Até chegar a nós.

*

Escrever implica um trabalho de edição radical. É preciso escolher o que será dito e em que ordem (e, com isso, o que não será dito), selecionar as palavras, segundo sua sonoridade e força plástica (e assim excluir outras tantas), imprimir um ritmo de sons e de acontecimentos, de suspenses e revelações, optar por um estilo (ou estilos), no imenso glossário (ou parque de diversões) da pós-modernidade.

Em Pagu no metrô, se acrescentava um desafio suplementar: o de reunir, em pelo menos dois níveis (o da pesquisa e o do pesquisado), fato biográfico, ficção e ensaio, sem que um gênero enfraquecesse o outro. Muitas vezes, romances-tese correm o risco de se tornarem romances de tese, ou teses com pontos de fuga ficcionais. Pagu no metrô não deveria ser nem uma tese nem uma narrativa histórica, mas o percurso polifônico de uma busca. A grande vantagem do romance é que ele pode conter tudo: a polifonia está na sua origem mesma.

Uma lista de camadas do livro poderia ser assim:

A narrativa da pesquisa e reflexão sobre o processo (sob uma forma próxima à do romance policial)

Os comentários sobre os documentos encontrados

As análises dos textos de Pagu

Os relatos biográficos de Pagu

Os relatos autoficcionais de Adriana

As narrativas de viagem

Os relatos de manifestações políticas

O comentário geográfico-histórico

A digressão metalinguística

O delírio surrealista (com pastiches de Zazie no metrô e de A cantora careca).

Desde o início, o título do romance se propõe uma síntese de vozes. Pagu no metrô é a Pagu de 1934 e 1935; é também Adriana no metrô de Paris, percorrendo a cidade em busca dos arquivos; e é também Zazie, a menina abusada (em seu duplo sentido), do romance de Raymond Queneau, que deseja mas não consegue andar no metrô de Paris. Metrô, por sua vez, é não só a abreviação para os trens metropolitanos, mas também o radical grego que significa útero. Para coroar, a coincidência da greve e do título do livro: como no romance de Queneau, o último capítulo de Pagu no metrô se passa durante a longa greve dos transportes que marcou o final do ano em Paris.

Talvez o resultado possa ser descrito com a fórmula lapidar dos Irmãos Goncourt, sobre as relações complexas entre história e romance, entre ciência e ficção: “a história é um romance do que foi, o romance é a história do que poderia ter sido”.[4]

*

Para dar uma ideia do tom (dos tons) do livro, digito a palavra “arquivos” no sistema de busca do computador. Os seguintes trechos aparecem:

I

Em busca de Patrícia, vou até os arquivos de polícia. Estação Hoche, quase no final da linha 5. Hesito ao me apresentar. Chercheur ou chercheuse? Professeur ou professeure? Ainda não me sinto à vontade na língua francesa e me deslumbra que a mulher pequenina, que faz minha carteirinha e explica como encomendar os arquivos, entenda minhas perguntas.

Em breve entrarei num mundo à parte. Enquanto o texto impresso é carregado de intenção e dirigido a um público, o arquivo contém traços brutos de vida, de narrativas que não pediram para ser contadas; pelo menos não daquela forma. O arquivo não escreve páginas de história: indiferente, ele descreve num mesmo tom administrativo o irrisório e o trágico. Vítimas, suspeitos, criminosos, feridos e doentes, personagens ordinários raramente visitados, flutuam em filas infinitas, num oceano de silêncios, sem esperança de que alguém um dia os resgate.

II

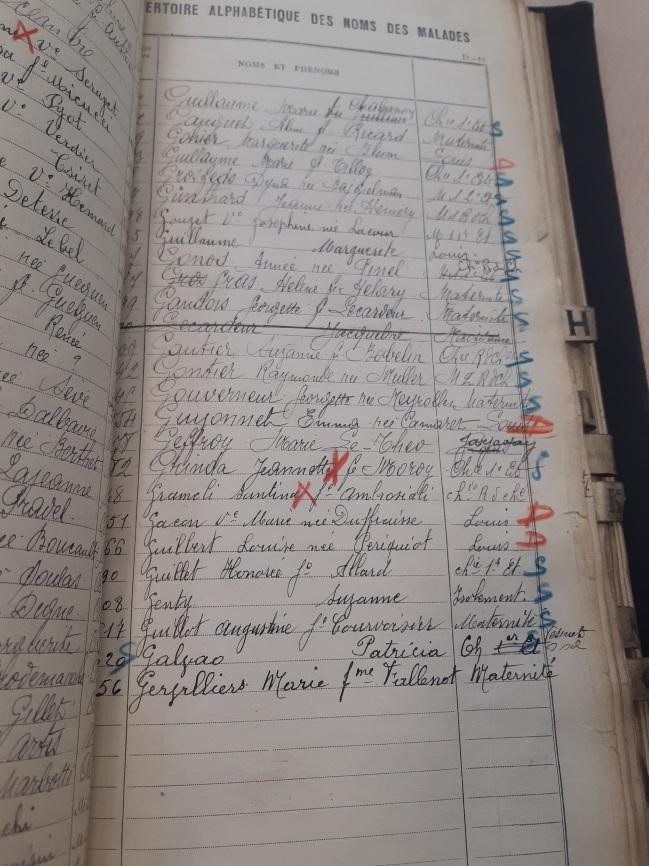

Voltei ainda algumas vezes ao arquivo dos hospitais de Paris, em busca de alguma outra internação de Pagu, talvez em consequência da violência policial em manifestações de 1934 ou 1935. Mas não achei mais seu nome, nem o de Léonie Boucher.

Encontrei:

alguns Bouchet e Bouché, Jeanne e Louis Boucher;

na letra G, muitos Girard e Giraud, alguns Godard;

muitas Jacquelines e Jeannes, poucas Léonie, nenhuma Patricia;

algumas Desirée, nome que me faz sonhar;

uma Adrienne, o nome mais próximo do meu que achei.(É neste momento que descubro o significado das letras misteriosas: D, decedée, falecida, e S, survecue, sobrevivente. Uma avalanche de mortas parece então tombar em cima de mim).

III

Bóris, com seu nome e aspecto russos, me ajuda a fazer a busca nos Arquivos: os inúmeros dossiês pessoais não estão informatizados, mas as listas de nomes foram digitalizadas e podem ser acessadas alfabeticamente. Selecionamos a letra G e Bóris me deixa percorrer os sobrenomes, não mais organizados alfabeticamente, mas em uma ordem aleatória. Quando, alguns minutos depois, encontro o nome Galvao Patricia quase solto um grito. Ali está ela, à minha espera.

*

Ou eu poderia ter escolhido outra palavra. Por exemplo, a palavra “mulheres”. É que fazer um palimpsesto de Pagu implicou também um diálogo com as imagens e vozes de outras mulheres e suas representações, histórias de sofrimento e lutas, mas também de ideais e de vitalidade. Entre essas mulheres, as personagens do romance Parque industrial, a parricida Violette Nozière, e a Zazie de Raymond Queneau. Das 38 ocorrências, transcrevo estas:

I

Posso imaginar como Patrícia se sentiu. Como muitas mulheres, também perdi um bebê. E tive outros, como Patrícia teria depois o seu. Rudá, seu menininho de cabelos dourados, com seu pijaminha, o polegar deformando a boca e a outra mão atrapalhada nos cabelos. Aquele que ela queria esmagar no seu seio, aquele que não devia conhecer aquela ternura criminosa.

II

Uma mulher escreve furiosamente deitada em um catre. É Patrícia, que ri e chora enquanto escreve. Nas páginas do livro que se chamará Parque Industrial, convoca como personagens os homens e mulheres com quem conviveu quando se instalou numa vila operária, em 1932. Outros perfis se insinuam, vindos da vizinhança da sua infância no Brás, onde morou numa casa modesta nos fundos da Tecelagem Ítalo-Brasileira.

III

Esta noite, sonhei com um estranho cortejo. Sob uma chuva fina dispersa pelos uivos do vento, caminhava uma fila de mulheres, algumas bem agasalhadas, outras tremendo de frio e fome. Helena Wrobel de olhar perdido, as mendigas Parisot e Chevalier, a “fazedora de anjos” Esther Eita Perelman, a ateia Dufay. No final da fila, um pouco afastada das outras, Léonie Boucher trazia a cabeça coberta.

IV

Quando eu tinha 14 anos, a palavra feminismo evocava mulheres brutas queimando sutiãs, como bruxas. Algumas usavam botas pesadas e eram chamadas de sapatão. Mas havia as moças que tinham aproveitado para libertar os seios sob vestidos esvoaçantes. Eu usava vestidos indianos e cortava minhas blusas Hering para aprofundar o decote em V.

(Ser liberada era ter o direito de posar nua para uma revista masculina, entre páginas de entrevistas com homens inteligentes que poucos liam.)

V

Na Madeleine, acompanhamos a lavagem das escadarias e os festejos junto ao carro das Mulheres da Resistência. Brasileiras coloridas erguem bem alto os rostos de Carolina de Jesus, de Simone Veil, de Maria da Penha, de Pagu, de Marielle junto aos seus. Os rostos se misturam num só cântico.

*

Mas se a cada momento contamos e recontamos nossas próprias vidas, assim como as daqueles que nos cercam ou afetam, as narrativas são também feitas de fraturas e de silêncios. É nesse espaço silencioso que se travam as grandes batalhas.

A palavra estupro, por exemplo.

I

Eu poderia começar o livro por algumas frases, atravessando a narração como lâminas:

“O primeiro fato distintamente consciente da minha vida foi a entrega do meu corpo. Eu tinha doze anos incompletos”.

“Não houve a menor violência de Olympio, nesta posse provocada por mim”.

“Porque com o amor veio o gosto amargo da repulsa pelo sexual”.

“Mesmo naquela época, tinha medo do teatro em que podia me fazer personagem”.

Toda escolha é também um teatro. Mas há peças verdadeiras e falsas, fracas e fortes, peças que carregam vida e sangue e peças que apenas repetem.

(Na segunda parte da sua vida, Pagu se apaixonará perdidamente pelo teatro.)

II

Quando eu era criança, assistia a uma série de televisão que se passava no Velho Oeste americano. Não me lembro do nome. Eu ficava impaciente, esperando que aparecesse uma mulher. Que interesse podia ter um monte de cowboys fumando e trocando tiros? Quando apareceria uma mulher de vestido e rosto lindo? Achava sem graça uma história que não tivesse uma peripécia amorosa. Quando finalmente aparecia uma mulher, quase sempre um cowboy tentava agarrá-la enquanto ela falava não, não.

III

Uma das páginas mais doídas da carta que Patrícia escreve a Geraldo na prisão é a que fala do período em que finalmente sente o amadurecimento sexual, logo após o nascimento de Rudá. Foi quando começou a compreender que o ato sexual poderia ser mais do que “uma dádiva carinhosa do meu corpo ausente”. Nesse momento, sofre uma enorme decepção. Na sala de um hotelzinho de Campinas, Pagu tinha sonhado refazer as relações com Oswald (“se ele fosse um pouco mais ternura e um pouco mais meu”), e encostou a cabeça no seu ombro, gesto que ele uma vez repelira como sinal de exibicionismo íntimo mas que agora acolhia carinhosamente. Abraçados, subiram ao quarto. Na cama, Patricia pela primeira vez procurava e sentia o prazer. A resposta de Oswald veio como uma chicotada brutal, a de uma “oferta de machos”: “Você quer gozar com o empregadinho que traz o café? Não é verdade que o deseja?”

(O empregadinho tinha “uma cara redonda de bobo, cheia de saliências de pus”.)

IV

Pagu conta que, para conseguir informações importantes para o Partido, se entregou a Ademar com toda a consciência da sujeira e podridão. Durante todo aquele dia, observando a boca obscena e os óculos imorais do homem, sabia que estava se prostituindo, mas se deixara arrastar estupidamente, até explicitar o negócio: ele deveria antes responder algumas perguntas. Fazia muito frio e, quando Ademar a deixou com o nojo de um freguês de bordel, Pagu tremia dentro dos restos de um roupão. Dias antes havia assinado um documento do Partido sem conhecimento do texto.

É que o silêncio tem sido há muito tempo o território feminino por excelência. São inúmeras as escritoras, das Georges (Elliot e Sand) até J. K. Rowling, que tiveram de publicar sob o manto da masculinidade. Outras verteram seu talento em escritas da intimidade, em diários e cartas, ou inventaram fluxos de consciência como espaços de liberdade.

No caso de Pagu, enquanto Parque industrial foi publicado com o pseudônimo de Mara Lobo por exigência do PC que a tutelava, é ainda por um homem que a sua carta-confissão vem a público; além do mais, para meu desgosto de pesquisadora, interrompida justamente no momento em que relataria a temporada de Paris. Tenho a tentação de imaginar a cena delirante: Geraldo enciumado, destruindo o que foi vivido por Patrícia na França, parte de um mundo em que o machismo se recusa a morrer.

Hoje, da mulher que escreve parece se esperar seja uma escrita brutalista (“masculina”), seja uma escrita da intimidade (“feminina”), seja uma narrativa “neutra” em que se denunciam relações de opressão. Sair dessas expectativas implicaria o risco do estranhamento, do silenciamento?

O desafio, em Pagu no metrô, foi o de me lançar a uma escrita multifacetada, exploratória, multigênero, que põe clichês em movimento ao mesmo tempo por meio da emoção e da ironia. Que este seja mais um episódio de conquista das nossas vozes.

* Adriana Armony é escritora, professora do Colégio Pedro II e doutora em Literatura Comparada pela UFRJ, com pós-doutorado na Sorbonne Nouvelle. É autora de quatro romances, entre eles Judite no país do futuro e A feira, e organizadora de uma coletânea de contos.

[1] Giorgio Agamben, « Do livro à tela. O antes e o depois do livro », in.: O fogo e o relato. São Paulo: Boitempo, 2018.

[2] Este artigo é uma adaptação da conferência proferida em 23 de janeiro de 2020 na Universidade Sorbonne Nouvelle (Paris 3), sobre a escrita do romance Pagu no metrô, com previsão de publicação em 2021/2022 pela Editora Nós. A tradução francesa do livro está prevista para o final de 2021. Os documentos reproduzidos pertencem aos seguintes arquivos, respectivamente: Archives AP-HP, Archives de Paris e Archives Nationales.

[3] Marguerite Yourcenar, « Carnet de notes des Mémoires d’Hadrien », In.: Mémoires d’Hadrien, Paris, Gallimard, 1974, p. 332.

[4] Edmond e Jules de Goncourt, Idées et impressions, Paris, G. Charpentier & Cie, éditeurs, 1887, p.96.