Reunimos aqui quatro textos que hibridizam formas diversas de “escrita em primeira pessoa” – a crônica, a carta, o diário, o ensaio pessoal –, cada um obedecendo a diferentes pactos com o leitor, entre a confissão e a ficção, a observação do cotidiano e a anotação pessoal. Em comum, os textos falam da preocupação com o isolamento em meio à pandemia da Covid-19.

VALÉRIA PENA

Clara Figueiredo

No dia 20 de março de 2020, a mulher de 33 anos sentou-se na varanda de seu apartamento, acendeu um cigarro e montou a equação. Escolheu um caderno sem pautas. As dúvidas e inseguranças seriam transpostas para as linhas frouxas e tortas do próprio punho. Escreveu pouco, mas animou-se com a resolução. No dia 10, percebeu que era nos pronomes pessoais que esbarrava. E se não fosse uma, se fossem muitas. Oscilava entre a terceira e a primeira pessoa. No dia 5 da quarentena, a mulher revisitou todas as suas personagens. Não era Ana Cláudia. Não poderia ser a mulher da casa bola. Não era ela. Tampouco seria eu. No dia 9, dobrou a aposta. Apostou na primeira, mas deixou em aberto a segunda. A segunda, aquela lá. Eugênia. Eugênia simbolizava todos os seus medos. Tremeu. Fechou o caderno. Entrou debaixo da mesa para se esconder de Eugênia e lá ficou. Na noite dia 30, a mulher percebeu a inversão. Não era vá, era vem. Por aí não, por aqui. Ao tentar trilhar uma estrada própria ela inverteu os termos. Segura de não acompanhar ninguém, trilhou a mesmíssima estrada. Ludibriada pela inversão da perspectiva perpendicular. A mulher não escreveu por muitos dias. No dia 22 de isolamento social, a mulher se descobriu míope. Fazia exatamente uma semana que dormia e acordava com a imagem de um relógio, o som de disparos e a sensação de rachaduras. No dia 25, a mulher abriu o calendário e contou. Vinte e cinco dias. Quis ter uma pistola. Quis atirar no primeiro relógio que encontrasse. Eugenia financeira. Eugênia! Tem-se falado em eugenia financeira, gritou Valéria para que a outra escutasse. No dia 34, a mulher escreveu sem cabresto. Não admitiu, mas estava tomada pelo medo. No dia 35, a mulher escreveu sobre o corpo. Aquele de ossos afiados. Aquele que já não suportava mais. É que a pele estava cada dia mais fina. Gasta. No dia 44, a mulher revisou todas as suas personagens. Um som de bolero invadiu a casa, entrou pela varanda. No dia 45, a mulher escreveu na transversal. Fumou três maços de cigarro. Dormiu rouca de tanto falar. Eugênia não respondia. Valéria gritava. A mulher fez um motim com todos os móveis do quarto. O quarto ficou vazio. A sala cheia. Cama, abajur, guarda-roupa, sofá, mesa, cadeiras, livros, prateleiras, espelhos, televisão, controle remoto, tapete, computador, cadernos, lápis, canetas, tudo no mesmo lugar. O dia 45 amanheceu frio. A mulher escreveu sobre o frio e o fio. No dia 50, a mulher escreveu sobre sua pobreza onírica durante o período de isolamento social. Na madrugada do dia seguinte, ela acordou às 3 horas da manhã. Aterrorizada, acendeu a luz da cabeceira e se escondeu debaixo do cobertor. Ficou ali, até o dia amanhecer. Ao meio dia, a mulher sentou em sua varanda e não conseguiu escrever. Dormiu por cinco dias seguidos no sofá, com a televisão ligada. Foram noites difíceis, de sono intermitente. Fragmentos de pesadelos retornavam durante o dia. Eugênia. Era sempre Eugênia. No dia 58, Valéria quebrou todos os espelhos de sua casa e dormiu um sono pesado. Foi a primeira noite bem dormida. Outro dia, as três mulheres sentaram-se novamente à mesa. No meio do almoço, aquela lá tirou uma calculadora do bolso. Valéria começou a gritar. A mulher correu para debaixo da mesa e tapou os ouvidos com as duas mãos. Dias depois, ela se livrou de todas as superfícies reflexivas de seu apartamento. Sentou-se na varanda e acendeu um cigarro. Levantou-se de sobressalto e correu para dentro de casa. Colou jornal nos vidros da janela. Não suportava mais ser observada. Já fazia mais de um ano que tinha perdido as contas. A mulher se movimentava sempre mais devagar. Dormia e acordava com o som de disparos. Mamãe sempre dizia para não confiar em ninguém. Ninguém não poderia dar cabo daquela lá. Valéria estava mais e mais transtornada. Eugênia ria pelas beiradas. Era necessário matá-la. A mulher passava o dia inteiro com a televisão ligada. Esperava o momento em que ela também ficasse rouca. Na falta de superfícies reflexivas, eram os vultos que se manifestavam. Se não fosse domingo ela tacaria fogo na casa. No dia 76, agarrou-se ao nome e decidiu matar. Um calafrio quente percorreu sua coluna vertebral. Oscilava entre a terceira e a primeira pessoa. Escondeu-se pela última vez debaixo da mesa. Atormentou-se com o homicídio doloso. Valéria já não dormia ou comia. Estava completamente absolvida com suas angústias e pensamentos. Dizem que os pronomes são sinônimos de algo em função do nome. Em função do nome, a mulher abandonou tudo. Deixou a porta aberta e correu até que os ossos pontiagudos perfurassem a carne.

*

Dia 4. Sempre detestei a escrita em primeira pessoa. A mão dói. A cabeça dói. Essas foram as minhas primeiras palavras. Não deixo de pensar que a escrita de um diário é torta. Perde-se a visão do todo. Restam as dúvidas.

Dia 5. Irrito-me com a grafia. É que nunca aprendi a pegar no lápis direito. Primeiro o lápis, depois a caneta. O corpo foi se ajustando. Demorei mais de vinte anos para descobrir que escrevia errado. A mão direita ostenta calos de uma vida escrita errada. Escrever sempre foi com o corpo, aquele entortado pela escrita. Narcisista ela segue e se enreda por caminhos próprios. Irrito-me com a falta de prumo. E se escrevesse na terceira pessoa, se falasse daquela lá. Penso em Valéria Pena. Valéria Pena terá pulso forte. Ainda ontem tinha tudo esquematizado. Ela se chamaria Valéria Pena. Escreveria um diário. Registraria os tempos difíceis, certa da chegada do novo. Como é fácil ter certezas em terceira pessoa. Ainda que a mão doesse, não seria a sua.

Dia 6. Tudo começou com um vírus subnoticiado do outro lado mundo. Aos poucos, o que parecia um boato foi ganhando visibilidade e consistência. Primeiro na China, depois na Itália, por fim aqui, em São Paulo. Algumas pessoas começaram a evitar aglomerações. Eventos foram cancelados. As notícias eram confusas, chegavam aos poucos. Em menos de três meses, praticamente todas as capitais do globo terrestre adotavam medidas de isolamento social. Quarentena, termo comumente usado para designar o isolamento social por inicialmente quatorze dias. Em menos de quatorze, começou-se a falar em três meses. Em menos de um mês, falava-se de um ano e meio.

Dia 7. Penso na quarentena como suspensão. Todos os meus trabalhos foram cancelados.

Dia 8. Pergunto-me sobre o sal e o papel higiênico. Chegado o anoitecer do primeiro dia de isolamento social, ao mesmo tempo e sem prévio acerto, ocorreu que em vários supermercados de São Paulo decretou-se o desabastecimento de sal e papel higiênico. Dizem que o vírus perdura por 4 ou 7 dias na superfície do papel.

Dia 9. Em poucos dias já não terei mais o que escrever. Um pouco porque é difícil encontrar a própria voz. Um pouco porque o ser humano parece habituar-se às situações mais improváveis. Os dias transcorrem. Caminho no escuro até a sala, percebo que não estou sozinha.

Dia 12. No décimo segundo dia, Valéria Pena fazia tudo em todo lugar. Tudo no mesmo lugar. Na varanda, os vasos de plantas deram lugar a uma cadeira retrátil, um banquinho, um abajur e um binóculo. Às onze horas da quinta-feira, a cadeira fazia as vias de um divã. Todas as outras horas e dias era observatório, sala de estar e escritório. Dois metros quadrados, no segundo andar.

Dia 13. Valéria Pena acordou com fôlego. Leu todas as notícias da última semana. Fez algumas anotações e continuou. Valéria Pena carregava consigo um afeto por fotógrafas e guerrilheiras do século passado. Seu próprio exército invisível.

Dia 15. No décimo quinto dia, Valéria Pena escreveria algo a respeito das constantes terminologias militares. Refletiria sobre política internacional e medidas de controle social. Moscou entrou em lockdown. A ex-união soviética aderiu a um sistema de controle social eletrônico. Calafrios. Na Itália, uma mulher foi multada ao levar sua tartaruga para passear. Da noite para o dia, um vírus invisível foi identificado. Todos em casa. Aqueles que puderam se trancaram em casa. Dizem, que após Outubro de 1917, muitas crianças receberam o nome de Outubro. Após janeiro de 1924, muitas crianças foram batizadas de Lênin ou Ninel (Lênin ao contrário). Os nomes apontavam um uso novo da linguagem, a serviço da construção. Me pergunto sobre o nome dos nascidos durante a pandemia.

Dia 17. Valéria Pena carregava consigo toda a esperança do mundo. O problema é que, quando a gente empresta algo que não tem de sobra, fica em falta.

Dia 18. Seria interessante registrar o maior número de informações, descrições e detalhes. Seria interessante sintetizar as principais reflexões e medidas políticas.

Dia 22. Faz mais de uma semana que durmo e acordo com a imagem do relógio, dos disparos, das rachaduras. Abril de 2020, estado de calamidade pública global. Termos como “eugenia financeira” e “crime de lesa-humanidade” popularizam-se entre os segmentos mais críticos da sociedade. Já se fala em 118.459 mil mortes na escala global.

Dia 15. Me sinto confusa. Angustiada. Parece que estamos para sempre presos naquele fim de tarde. A noite não chega, o dia não amanhece. Na vitrine da padaria, a placa anuncia: às 19 horas, liquidação de sonhos, bombas e carolinas!

Dia 18. No dia 16 de março, me tornei míope. O tempo dos relógios e calendários parece sempre mais vazio.

Dia 28. Me marcou muito uma fala sobre luto e necropolítica. Pergunto-me sobre os novos métodos de controle e opressão. O trabalho remoto. A diluição entre o tempo livre e o tempo produtivo. A uberização da vida. Processos intensificados e radicalizados.

Dia 27. Em meados de 1930, cada cidadão russo tinha o dever de zelar pela revolução. Entre as atribuições da noção de “responsabilidade social”, estava a delação daqueles que adotassem qualquer comportamento “antirrevolucionário”. “Antirrevolucionário”, termo arbitrariamente para justificar expurgos, delações e vigilância social dos pares. Ontem, Valéria disse que durante os primeiros dias da quarentena, de dentro de seus apartamentos, moradores da região de Santa Cecília fiscalizavam, vaiavam e atiravam ovos em transeuntes do Minhocão. Valéria caminhava em círculo e gesticulava enquanto falava.

Dia 26. Valéria disse que, a cada nove veículos, sete são motoboys. Disse que alguém disse que os motoboys serão os grandes heróis da quarentena. Disse que os heróis geralmente morrem no final da história. Valéria quis tirar a prova. Passou a noite de sábado tomando nota da varanda de casa. A cada seis veículos, cinco eram motoboys.

Dia 22. Penso numa mulher magra, cadavérica, carregando um saco preto. Ela entra nas casas quando todos dormem e substitui os relógios por outros de aparência igual, porém descompassados. O descompasso é mínimo, imperceptível. Desavisados, aqueles que têm seus relógios trocados se deparam, no curso de poucas semanas, com o tempo vazio dos relógios. Atordoados, atiram.

Dia. 48. É preciso dar cabo de Eugênia.

Dia 34. Faz 34 dias que entramos para dentro de casa e nunca mais saímos. Parece que foi ontem, que foi ano passado. De lá pra cá, toda vez que quero saber em que dia estamos, pego um calendário e uma calculadora. Cada vez mais faço contas. Talvez os números indiquem alguma saída. Justo os números. Aqueles lá, 165.939 mortes.

Dia 35. É preciso se movimentar lentamente.

Dia 36. O céu amanheceu pesado. O silêncio ausente. As britadeiras, as serras elétricas, as motos, os helicópteros, as metralhadoras, os aviões, os sinais de alarme.

Dia 60. Hoje Eugênia veio almoçar. Falou dos números, provavelmente para irritar Valéria. Ela agora só anda de moto. Depois da visita de Eugênia, quis tocar fogo na sala, mas era domingo.

Dia 76. É necessário fazer alguma coisa. Valéria ficou rouca. Eugênia ri descontrolada.

Dia 80. É necess/….

Dia 82. A mão dói. A cabeça dói. Mamãe sempre dizia, se você quer que algo seja feito, faça você mesmo.

Dia 83. Inútil planejar. Eugênia sumiu. Valéria emudeceu.

Dia 84. Se não fosse domingo, eu tacaria fogo no apartamento.

Dia 86. Por dez horas ininterruptas, refizemos a mesma equação errada na expectativa de resultar-se exata.

* Clara Figueiredo é doutora (2018) e mestre (2012) em Arte Visuais (ECA/USP). Codiretora e roteirista do curta The Sound of the Sea, premiado no Los Angeles Movie Award (LAMA; 2020). Participou de seminários, publicações e exposições no campo das artes, história, fotografia e literatura.

CORPO OPERÁRIO

Tiago Silva

Tem certos dias

Em que eu penso em minha gente

E sinto assim

Todo o meu peito se apertar

Porque parece

Que acontece de repente

Feito um desejo de eu viver

Sem me notar

Igual a como

Quando eu passo no subúrbio

Eu muito bem

Vindo de trem de algum lugar

E aí me dá

Como uma inveja dessa gente

Que vai em frente

Sem nem ter com quem contar

São casas simples

Com cadeiras na calçada

E na fachada

Escrito em cima que é um lar

Pela varanda

Flores tristes e baldias

Como a alegria

Que não tem onde encostar

E aí me dá uma tristeza

No meu peito

Feito um despeito

De eu não ter como lutar

E eu que não creio

Peço a Deus por minha gente

É gente humilde

Que vontade de chorar

Vinícius De Moraes e Chico Buarque, “Gente humilde”

São cinco horas e cinquenta minutos de uma manhã em março de 2020. Minha irmã levanta-se para se arrumar e ir para o trabalho, ao mesmo tempo em que ouço vozes e passos apressados na rua. Eu sei de quem são: trata-se das palavras e dos pés dos operários e das operárias do bairro periférico em que minha mãe mora, em uma cidadezinha no interior do Rio Grande do Sul. Estou aqui desde o início do mês, quando tudo começou. Como meio de evitar aglomerações diante de uma pandemia mundial, tive todas as minhas temporadas, atividades artísticas e apresentações teatrais na capital canceladas e, por conta disso, vim passar um tempo na casa de minha mãe, sem saber que esse período de reclusão se estenderia exponencialmente. Estou aqui há quatro meses e, durante todo esse tempo, convivo com trabalhadores e trabalhadoras das fábricas de calçado locais. São vizinhos de minha mãe e pessoas que não tiveram o privilégio de ficar em quarentena nem um dia sequer. É por isso que reconheço de imediato os seus passos, já que, todos os dias, às cinco horas e cinquenta minutos da manhã, grande parte das famílias já está indo para a sua labuta diária. Incluindo minha irmã mais velha que, mesmo saindo de casa às seis horas e dezoito minutos – um pouco depois dos primeiros deixarem suas residências – também já está de pé nesse horário.

Embora a minha família seja composta majoritariamente de operários, que trabalharam a vida inteira nas fábricas locais, eu tive a chance de estudar, fazer graduação, pós-graduação e me tornar artista, professor e pesquisador. Mas não, isso não tem a ver apenas com vontade, sacrifício e esforço pessoal. Eu sou a exceção, não a regra. Estar em casa, confinado e trabalhando remotamente, enquanto observo minha irmã mais velha sair para trabalhar todos os dias, no meio de uma pandemia com consequências gravíssimas, é a prova mais concreta disso. Tudo em minha volta me fala sobre os lugares socialmente demarcados que ambos ocupamos. Sinto-me culpado por estar aqui, recluso e seguro, enquanto homens e mulheres dessa rua saem para trabalhar. Encostam-se. Aglomeram-se nas paradas. Lotam os ônibus. Aproximam-se para executar suas tarefas cotidianas. Sinto-me culpado e sei o porquê. Eu também deveria estar lá fora. Eu também deveria estar de uniforme. E eu não deveria ter ganho uma bolsa de estudos há 10 anos. Não deveria ter estudado mais do que o imprescindível. Não deveria ter subvertido o espaço que, culturalmente, deveria ser meu. É isso que o contexto que observo me diz. É isso que ele diz para essas pessoas, diariamente: se proteger dentro de suas casas durante o dia não é um luxo que lhes seja permitido.

“Parece que o corpo operário é imune ao vírus”, digo para minha irmã, quando ela retorna do trabalho, já no fim da tarde. Ela faz um gesto como quem diz que o corpo não é imune, mas a necessidade sim. A necessidade de comer, ter internet, pagar conta de água e luz. A necessidade de seguir. A necessidade de sobreviver. Tomamos café juntos e conversamos sobre o nosso dia. Minha mãe está presente. Como ela é uma pessoa idosa, pertencente a um grupo de risco, eu e minha irmã nos preocupamos em não pegar a doença e passar para ela. Desse modo, tomamos todas as precauções possíveis: saídas apenas sendo estritamente necessárias para ir ao mercado, banco e afins. Também não deixamos que nossa mãe saia de casa sob nenhuma hipótese e nem permitimos que os demais familiares nos façam visitas. Mas existe um domínio sobre o qual nosso cuidado não é suficiente: o emprego de minha irmã. Nele, são oito horas e quarenta e oito minutos diários de exposição e contato com outras pessoas, mesmo com os devidos cuidados que a empresa alega tomar. Todavia, ainda que saibamos do perigo iminente, não há o que fazer. Não temos dinheiro suficiente para nos mantermos seguros sem que ela saia para trabalhar. Ela tem um filho e o sustenta sozinha. E, ainda que tivéssemos condições por um determinado período, ela não deixaria de cumprir suas obrigações. O trabalho, ainda que insalubre, lhe dá autonomia, segurança e dignidade. Concede garantias para o futuro. Para ela e para todas as famílias operárias aqui do bairro. Todos sabem disso. E agradecem por seu emprego.

À noite, após um dia exaustivo de trabalho, todos estão seguros assistindo televisão no conforto de seus lares. No telejornal nacional, apontam-se os números dos mortos pela covid no Brasil. São dados que evidenciam uma realidade mórbida que se agrava a cada dia. No bairro de minha mãe, não demorou até que a doença chegasse. Já em abril, foram notificados os primeiros casos. Em maio, muito mais. Em junho, casos notificados, subnotificados, internações e óbitos. E, de repente, a pandemia tornou-se algo que, pouco a pouco, foi delineando-se com pessoas próximas, estampando-se em rostos conhecidos. Com uma velocidade implacável, um universo que nos parecia tão distante bateu em nossas portas. E, com as mortes por conta do vírus na cidade, não havia mais como negar: a ameaça à vida era assustadoramente real e presente. Porém, mesmo com ela, nada mudou por aqui. O corpo operário seguiu produzindo lucro oito horas e quarenta e oito minutos por dia. E que agradecesse por isso, se dizia, já que foi poupado da alta taxa de desemprego que tomou de assalto um país fragilizado pela peste.

Com o advento da bandeira vermelha na região, impondo um rígido sistema de fechamento dos espaços públicos, o lazer dos operários e operárias, sobretudo nos fins de semana, também se modificou. Já não era mais possível ir passear no centro, comer em lancherias, beber cerveja no barzinho com os amigos, levar as crianças para brincar nas praças ou tomar chimarrão no parque até anoitecer. O confinamento para a classe operária do bairro onde minha mãe mora, portanto, veio depois, impondo-se em suas horas de folga e obrigando-os a ficar em casa no único momento em que lhes era permitido sair. Sendo assim, não é raro ouvir conversas aleatórias na frente das casas, expondo a dificuldade da situação de quem trabalha muito, mas se diverte pouco. “O novo normal não é igual pra todo mundo”, resume minha mãe, diante de uma rua vazia.

Desde março, no entanto, acontece uma reciprocidade mútua interessante por aqui, mesmo diante de todas as dificuldades atravessadas. Houve, durante algum tempo, uma organização muito bem articulada para comprar produtos essenciais exclusivamente dos moradores locais e dos mercadinhos do bairro ou de suas proximidades. Com a escassez de produtos que atingiu esses estabelecimentos no início de junho, contudo, esse acordo se flexibilizou um pouco e as famílias dirigiram-se para outros pontos de venda, no centro da cidade. As compras de comerciantes locais, entretanto, seguem firmes e fortes. Todos se ajudam e a economia local se fortalece. Também houve, entre março e abril, um mutirão de senhoras mais velhas – dentre as quais minha mãe faz parte – para cuidar de crianças que não tinham onde ficar quando escolas e creches municipais foram abruptamente fechadas. Pais e mães não tinham com quem deixar seus filhos naquele momento e, até acharem um lugar, crianças de diferentes idades ficaram sob os cuidados de suas vizinhas, mulheres que fizeram a diferença em uma nova realidade que não mandou aviso prévio para existir.

Não obstante, também foram organizadas e distribuídas sacolas básicas com alimentos para quem não é operário e nem operária, mas desempregado ou trabalhador informal com atividades canceladas. A fome não espera, todos sabem disso. E, especialmente no início da pandemia, uma solução como o auxílio emergencial do governo era algo distante e impensável. Para alguns, inclusive, que tiveram o benefício negado ou que até hoje estão em análise, essa ajuda ainda é longínqua. Hoje, no entanto, muitos já conseguiram se reerguer, mesmo que aqui na cidade estejamos enfrentando o momento mais crítico desde que a pandemia começou. Soluções criativas como a venda de comida na entrada das fábricas, o reparo de objetos quebrados de vizinhos e o reforço escolar para crianças pequenas foram algumas das alternativas para colocar dinheiro na mesa. Mais uma vez, tudo se resolveu entre iguais que sabem das necessidades alheias e se unem para diminuí-las. Afinal, quem aqui nunca passou por elas?

“Se ajudando a coisa vai. Só a morte não tem solução”, vive dizendo a minha mãe. E ela tem razão, embora o momento seja, de fato, intimidante. Os últimos dias têm sido cada vez mais silenciosos no bairro e isso me deixa com a sensação de que algo pode ter se perdido pra sempre. De que esse bairro onde vivi na infância já não existe mais. Isso porque, o som mais característico de minha quarentena nesse lugar é o barulho do ônibus que traz a classe operária de volta para suas casas às 18h, todos os dias. Os outros sons desapareceram. De manhã, nem sempre eu escuto. É muito cedo e, às vezes, eu estou dormindo profundamente. Mas, no fim da tarde eu sempre ouço, já que o transporte passa exatamente na rua onde minha mãe mora. É, portanto, um ritual diário: o barulho alto do ônibus às 18h para, em seguida, ser estabelecido um silêncio sepulcral nas ruas. Nada de crianças correndo umas atrás das outras, jogando bola no campinho ou andando de bicicleta enfileiradas e aos gritos, como era comum de se ver. A explosão da vida operária resignou-se em acontecer no interior de cada casa.

Quando tudo isso passar, minha memória afetiva guardará o barulho do ônibus e o silêncio que se sucedia a ele, tomando todos os poros de minha pele. Os passos de homens e mulheres vestidos com seus uniformes, enquanto tantas pessoas estavam protegidas dentro de suas casas – incluindo eu mesmo – também me acompanharão pelo resto da vida. São sonoridades sintomáticas, que refletem um mundo sobre o qual alguns falam e outros vivenciam. Isso me faz pensar que há lugar de fala, mas, sobretudo, de experiência. Eu sei falar sobre o que estou vendo, eu venho desse mundo, mas é a minha irmã que abre o portão às dezoito horas e alguns instantes, todos os dias. É a minha irmã que trabalha oito horas e quarenta e oito minutos de segunda à sexta. É ela que é operária, mãe e ser humano que se preocupa em não passar nenhuma doença para quem está convivendo com ela durante o isolamento social. É ela quem carrega essa responsabilidade, esse peso diário nas costas.

E, como ela, muitos operários e operárias aqui do bairro também se sentem assim. Eu sei. Eu presencio essa angústia. Crianças asmáticas, adultos em grupo de risco, pessoas idosas: todos convivendo com quem sai diariamente para trabalhar. É inevitável. Não há o que fazer. “A gente entrega nas mãos de Deus e segue a vida”, disse uma vizinha para minha mãe, ainda no início do confinamento, quando não conseguiu mais marcar uma consulta médica por conta da covid. E, seguir a vida como pode e como dá, tem sido o que todos nós temos feito por aqui. Cada um a seu modo, vamos levando e existindo em um mundo que já não conhecemos mais.

“Parece que o corpo operário é imune ao vírus mesmo”, minha irmã me disse sorrindo alguns dias atrás, enquanto agradecia por ainda não ter pego a doença. “É a tua força de mulher batalhadora que afasta ele”, eu respondi, enquanto nos observávamos fundo nos olhos, calando. Não precisamos dizer mais nada durante a janta, porque ambas as constatações se bastavam e se retroalimentavam em suas definições. Tínhamos medo, mas também tínhamos um ao outro. Agora são quatro e trinta e sete da manhã e minha irmã dorme no quatro ao lado, enquanto eu finalizo o último parágrafo desse relato. Daqui a pouco ela vai acordar, vai colocar o uniforme, vai pegar o ônibus e vai para a fábrica trabalhar mais oito horas e quarenta e oito minutos. Acho que ficarei acordado para tomar café com ela, lhe dar um abraço e lhe desejar um bom dia de trabalho.

Sapiranga, Rio Grande do Sul. 3 de agosto de 2020.

* Tiago Silva é mestre em Processos e Manifestações Culturais pela Universidade Feevale. Licenciado em História pela mesma universidade. Acadêmico do Bacharelado em Direção Teatral pelo Departamento de Arte Dramática da UFRGS. Dramaturgo, diretor e artista pesquisador no Coletivo Nômade de Teatro e Pesquisa Cênica, Porto Alegre (RS).

DÊ UM “JOINHA” LÁ MINHA PATROA!

Lucia Helena Alfaia de Barros

Todas as manhãs eles se encontram. Para chegar, enfrentam até duas horas de percurso em ruas de intenso movimento. Repartem as esperanças e o calor de um dia ensolarado, dividem sonhos e o dinheiro para um lanche “completo”: coxinha de frango com suco de abacaxi. Para alguns, a primeira refeição do dia.

A calçada dos casarões antigos do Largo do Redondo, confluência das ruas Nazaré e Quintino Bocaiúva, em Belém, é o lugar de estabelecer as metas. Nesses casarios, as janelas são adornadas por pequenos vegetais que dividem com os pombos, as eiras e beiras do imóvel e escutam as histórias desses homens, oferecendo singelo abrigo àqueles que acordaram para mais um dia de labor. Quando abertas, arejam os pensamentos daqueles que derramam a força de seu trabalho no suor das pedaladas extensas.

Os bike-entregadores aguardam a abertura de restaurantes e lanchonetes que estendem todos os dias faixas com números de contato para os pedidos. Entregas necessárias para sobreviver ao “pandemônio” com adaptações de vendas através da telefonia móvel, rápidas como um click, para o envio do cardápio e apreciação dos produtos. No novo normal, os entregadores são a fachada luminosa dos empreendedores e seguram seus empregos nas palmas de suas mãos.

A quantidade de contas para pagar reflete a demanda de trabalho que será realizado nos sete dias consecutivos. O objetivo é unânime: sobreviver. De um lado um vírus modificando o cotidiano de pequenos e grandes comerciantes; de outro, entregadores de lanches, almoços e remédios teclando seus aparelhos móveis para saber o menor percurso para maior rapidez. Revisam freios, rodas, marchas, e no guidão um pequeno retrovisor avisa a distância que deve ser mantida entre os carros. Seus celulares são adaptados de forma que a visualização do GPS os leve o mais rápido possível a seus destinos.

Poucos exibem a conquista veloz: a motocicleta. Objeto do desejo para garantir o menor tempo de entrega para o melhor produto. No contexto viral, locadoras de motos consignadas distribuem as parcelas e oportunizam o financiamento do sonho, distribuem panfletos nos pontos dos entregadores indicando que o desejo das cilindradas é possível, basta querer trabalhar e ser um ótimo profissional, vontade que arranca suspiros de cada olhar e atiça a imaginação.

Sonhos à parte, acordam com um aceno, sabem que a hora do almoço é também o momento de maior volume de entregas. Com as marmitas organizadas, bloquinhos de endereços e máquinas de cartão a postos, a segunda maratona do dia é iniciada. Tênis antiaderentes são encaixados nos pedais velozes, a audição é treinada para ouvir além das buzinas dos carros, os assobios dos colegas sinalizando mais entregas, olhos afoitos percorrem o retrovisor, o GPS, e desafiam a velocidade dos pensamentos; marchas são trocadas ao menor sinal de engarrafamento, e as mensagens instantâneas avisam quando os desvios devem ser feitos.

Campainhas e interfones são canais de comunicações com seus destinatários. Ao tocá-los passam pelo crivo das câmeras dos condomínios, são despidos pelo olhar dos porteiros e aguardam pacientemente na calçada para a entrega do pedido. Quando entram, saguões e garagens conectam o virtual ao real e, com isso, os desejos dos clientes são saciados. Aptos para a entrega necessitam cuidar da aparência para que a curtida dos consumidores pelo aplicativo lhes garanta a permanência na função.

O giro pela urbanidade se intensifica e as manobras fogem do forte sol sob a sombra das frondosas mangueiras, ou encaram o calor líquido da temperatura da cidade. E assim trabalham os entregadores de aplicativos, homens em sua maioria, com sonhos e esperanças levadas em caixas coloridas sobre as costas, sinônimo de pedidos feitos e números cadastrados para a execução do serviço. Giram como os algarismos e se deslocam por todos os cantos da cidade, identificados pelas cores e símbolos de suas mochilas. Diminuem a fome e saciam os desejos de outras pessoas com um cardápio expresso variado, e engolem sua vontade de comer multiplicada pelos centímetros dos sanduíches e quilograma das marmitas levadas.

Trabalhadores de longos períodos agrupam-se pelas redes sociais e informam aos interessados a empresa ascendente e suas normas. São vistos cotidianamente em frente a bares, lanchonetes, padarias e, nestes tempos de pandemia, ocupam grades e muros de grandes supermercados. São cifras que reproduzem o mercado de trabalho e a má remuneração. São vidas, são entregadores de bike que dependem do gesto indicativo para continuar suas pedaladas, e quem sabe manter a sua alimentação e de seus familiares.

* Lucia Helena Alfaia de Barros é discente do Programa de Pós-Graduação em Diversidade Sociocultural do Museu Paraense Emílio Goeldi e integrante do Movimento de Contadores de Histórias da Amazônia (MOCOHAM).

DIÁRIO

Rayi Kena

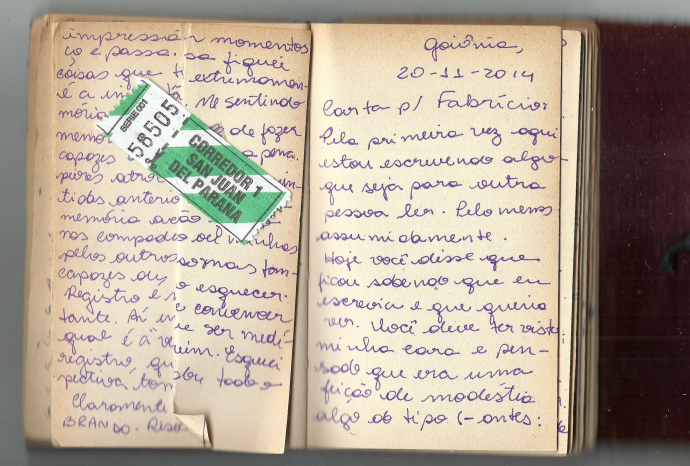

Goiânia,

20/11/2014

Carta p/ Fabrício:

Pela primeira vez aqui estou escrevendo algo que seja para outra pessoa ler. Pelo menos assumidamente.

Hoje você disse que ficou sabendo que eu escrevia e que queria ver. Você deve ter visto minha cara e pensado que era uma feição de modéstia, algo do tipo (– antes: tá tocando “O trem azul” do Clube da Esquina no meu celular no momento, você tem cara de quem gosta do Clube da Esquina). Voltando, nada a ver com modéstia: eu apenas não tenho nada escrito. Vou te mandar uns três textos meus que já elogiaram e taí: é essa minha produção.

Eu ainda não sei se vou te entregar esse diário por isso escrevendo isso aqui mais como uma outra folha de confissão.

Ainda não sei o motivo de estar te escrevendo isso. Como se funcionasse como uma introdução ou uma justificativa.

Eu sempre quis escrever, se eu tiver coragem de te entregar e você ler tudo, vai ver em algumas partes como eu me sentia em relação a escrever. Principalmente quando li o Cap 34 do Jogo da amarelinha do Cortázar (antes de te conhecer, na verdade).

Eu queria ser capaz de mexer com os outros apenas com palavras escritas, sabe? Mesmo sem saber o que signifique realmente isso. Mas acho que seja: fazer arte sincera.

Uma das minhas frustrações é que sempre quando escrevo eu penso no outro. Num outro que leria e iria achar foda, num outro que descobrisse algo em mim que eu mesma não sei. Eu tento demais escrever sem pensar no outro. Ser sincera. E eu sempre falho e paro de escrever. Ou coloco como uma desculpa para apenas nem começar a escrever. Eu sei que nesse momento você tá fazendo o papel do outro e por isso tô aqui me perguntando muito se te entrego ou não esse diário.

Menos pelas confissões (que são muitas), mais pela pretensa sinceridade que pra mim grita e fica falsa no final das contas.

O que faz um escritor foda ser foda, sabe?

Ele se considerar foda, acreditar naquilo e passar pra frente e acabar convencendo os outros? Ou ser lido? Se menosprezar, autocriticar, melhorar e aí publicar? Mas publicar (ainda que em blog) não é ter fé em si mesmo já? Se considerar digno…

Eu tenho preguiça de ler, sabe? Do básico. Eu quero saber, sentir tudo o que Cortázar, Dostoiévski, Georges Perec, Márquez sentiram e saber por que eles são fodas sem ler! Eu tenho de mim por isso. rs. Eu queria andar logo, pular a parte, a ÚNICA parte que eu tenho certeza que esteve presente em todos gênios que é ler pra caralho.

Enfim, a ideia de te entregar isso surgiu porque é a minha única coisa escrita que talvez tenha chegado perto do que eu considero sincero.

Tem muita coisa aleatória de um jeito que me agrada. E muita confissão também.

Na verdade esse diário é meu analista. Se você ler chegar a acontecer, vai ver que são coisas de anos e que são nada mais que momentos (às vezes nem marcantes) registrados. Felizes, tensos, tristes ou de preguiça mesmo.

Momentos que eu não queria deixar passar. E isso tá me influenciando a não querer de entregar. Porque tem coisas que eu nem lembro e não combina com a ideia de te passar algo “literário” como eu imagino e apenas atravessa o limite do ridículo e da intimidade. rs.

E do mesmo jeito que não sei se chegará a sequer sair das páginas dessa carta, caso sim e caso leia, acho que também é cabível pedir para não compartilhar com ninguém HAHA! Pelo menos da “academia”, porque o que tá me levando a ter essa ideia de te deixar ler é a imagem que eu tenho de você (que não é de Satã nem de moralista) e essa é a minha permissão.

É uma invasão de privacidade que eu permiti e premeditei. E não é nada de mais, é pra mim porque é a minha vida, mas não é nada de mais e por isso que seria melhor ser uma análise compartilhada apenas entre nós. (…)

É um diário, não é uma história. Tem mais de dois anos, e dá pra ver a pessoa se tornando diferente, no caso eu. Quando imagino te entregando e você lendo… vi você ficando intrigado com as pessoas que você nem conhece ou sabe se sequer existe.

Tô me perguntando se tô sendo invasiva comigo mesma, superestimando algo, errado em mostrar isso p/ um “desconhecido” (mas já mostrei para outras pessoas também, eu tenho um conceito de segredo muito relativo, aberto rs).

Bom, se eu chegar a te mostrar mesmo, se você chegar a ler mesmo acho cabível fazer essas considerações acima e dizer, também, que não espero nada com isso. Ou eu até espero, caso não estaria te mostrando. Mas é uma expectativa infrutífera.

Não quero que saia nada daqui.

29/04/2020

Eu não sei se falei da pandemia por aqui ainda. Acho que não. Entrei em isolamento no domingo dia 15/03. Me lembro bem (não costumo me lembrar bem de nada) porque saí na sexta-feira (que era 13).

Fui ao Fundão numa reunião do PACC e depois de lá fomos beber num bar na Vila Isabel. Um mundo de gente pegando ônibus. Isso parece tanto outra realidade paralela agora.

Depois ainda fui para o Escritório ver o show do Kartas. Ficamos lá até sei lá que horas. A conversa do vírus existia e começava a ser falada o tempo todo. No PACC, no bar, no Escritório… Eu já tava andando com um álcool em gel mas não queria dizer muita coisa.

No sábado ainda fui a praia com minha cunhada, já muito receosa de estar fazendo besteira (pq estava).

Fomos à praia, acho que Lê dormiu aqui de sábado p/ domingo. Lembro de termos brigado no sábado.

Sei que a partir de domingo não saí mais. Depois de sei lá quantos dias fomos eu e Bruna ao Mundial. Acho que a outra segunda (23) sei lá… Desde então só saio para fazer compra no supermercado mesmo.

Dia 7/04 foi o aniversário da minha mãe. Estava péssima. Queria tanto ter passado lá…

Na Semana Santa, no domingo de Páscoa, Lê me buscou p/ almoçar com a família dele. Ainda que furando a quarentena eu precisava demais (mais do que eu sabia) daquilo. Foi um respiro da minha saudade familiar. É engraçado pq olhando retrospectivamente é o tipo de coisa que eu realmente gosto. De escutar histórias das famílias… Ver as piadas… Enfim… Gosto muito… Me deu uma energizada.

Hoje, dia 29/04/2020 temos 5 mil mortos pela Covid-19 oficialmente (estima-se que há pelo menos o dobro de casos fatais, na realidade).

A primeira morte foi dia 17/03/2020.

Ontem o Bolsonaro falou “E daí?” pra essas mortes. E hoje, assim como certos dias, a certeza do desamparo bate mais forte junto com o medo da morte aleatória de alguma pessoa querida. Não quero enterrar ninguém. Não irei, com fé em Deus.

Os dias estão passando mais rápido eu acho… Abril nem vi direito. Tenho medo por maio e junho.

O Lê me disse “o que podemos fazer é nos manter bem”. E ele está certo… O que fazer…

04/05/2020 (rabiscado para aparecer melhor o 4)

Ontem a noite, acho que pelas 2h da madrugada, fui deitar depois de várias doses de Gilmore Girls e as cortinas da minha janela estavam abertas dando para ter uma vista do Rio de Janeiro incrível.

1º é isso. Eu tenho uma vista incrível. Isso é muito louco por si só já, às vezes nem acredito, ou na verdade tento não dar a devida moral, o devido peso para minha vista senão fico louca. Louca pelas chances, pelo privilégio mesmo. Eu vejo o Cristo, as montanhas… Tudo… Aí de madrugada, acho que nunca tinha prestado tanta atenção por causa das cortinas, elas sempre ficam fechadas nessas horas tardes… Enfim, eu tava na sala e fui pro meu quarto, vi minha janela grande aberta (na verdade os vidros estavam fechados, o que estava aberta era a visão, a vista em si mesma), enfim… Eu olhei pros prédios iluminados e o Cristo. E o silêncio…

As luzes em sua maioria amarelas quentes. Algumas brancas… É difícil transcrever porque estava muito bonito. O céu escuro estava limpo, só com um azul bem escuro mesmo, sem nuvens… (mirante do pasmado).

Algo do tipo… Nessas horas cai um pouco a ficha que estou morando no Rio, que saí de Goiânia. Na verdade não é “cair a ficha”, porque não é exatamente sobre isso. É diferente, é uma sensação de “awareness” / consciência… Eu estou basicamente destrinchando o que seria o sentimento de cair a ficha haha… Tipo… Eu morei em Goiânia, morei no Rio, morei em Nice…

E em nenhum dos três lugares eu senti “outsider” ou uma estrangeira… Assim… Obviamente é diferente cada lugar, mas a real é que se eu tivesse os meios ($$); eu acho que conseguiria me adaptar tranquilamente em qualquer lugar… Não sei se isso está saindo como gostaria que saísse, acho que está ficando arrogante, exibida… Mas a coisa é diferente, não é sobre minha “capacidade de adaptação”, é sobre o fato que eu não sinto tão diferente assim em lugares extremamente diferentes um do outro… Como se passar o resto da minha vida em Nice ou em Goiânia fosse “a mesma coisa”, não a mesma coisa, mas… como se tivesse o mesmo efeito em mim, sabe?

Aí vez ou outra vem um sentimento relacionado ao lugar, de que não: está longe de ser a mesma coisa…

Longe é um exagero estilístico meu, no fundo nem acho que seja tão longe assim… Mas a questão principal é essa sensação que bate de vez em quando como me bateu horas atrás… De olhar pela janela e perceber profundamente na alma que aquilo ali jamais seria possível se eu continuasse em Goiânia.

E que eu saí de lá… Que eu me movimentei… Eu lembro de pensar “Estou no Rio… Eu moro no Rio de Janeiro”.

Isso, se eu mudar pra onde quer que seja a partir de agora, sempre estará na minha biografia, fará parte da minha história, da minha vida. Fico pensando muito que minha vida não está caminhando e muito porque não produzo como a maioria das pessoas… Sei lá… Sou muito parecida com meu pai nesse aspecto: um medo constante de fracassar, e uma vontade de fazer bem feito / perfeito logo de primeira… Receita p/ a não execução da criatividade…

Mas mesmo assim, vou caminhando nos meus passos lentos e imperceptíveis para a maioria das pessoas… Para mim mesma, principalmente…

Acho que é isso. Acho que não é tanto “cair a ficha” por estar no Rio de Janeiro, mas uma sensação sobre minha pessoa, sobre minha caminhada, que envolve uma das vistas mais bonitas do mundo. Sério, que vista…

Agora eu vou fazer coisas de casa porque já são 15h38. Levantei 14h e fiz vários nadas… Haha… Espelho do sucesso…

Beijinhos.

Na verdade hoje é 4/05. Me enganei. Tempo na quarentena é uma doidera.

Você está num vagaroso barco para a China…

mantenho a cortina fechada

apesar da vista verde

a janela aberta

retém tanto

quanto tudo contém.

esmiuçado à sorte o osso

sem noites perdidas de sono.

* Rayi Kena é doutoranda do Programa de Pós Graduação em Ciência da Literatura da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).