A literatura de testemunho e gêneros correlatos, tais como biografias e autobiografias, dominam o processo de construção da memória da ditadura militar instaurada no Brasil em 1964 e que perdurou até o final dos anos 70. São dezenas de narrativas dos que lutaram contra a ditadura ou foram por ela perseguidos, presos, supliciados, exilados, ou por causa dela perderam amigos, pais e irmãos. Uma produção incessante que continua até nossos dias, mais de meio século após o golpe.

Falam de si, de sua experiência, e falam pelos que não sobreviveram à ditadura ou sobre ela não conseguem falar. Testemunhas participantes, não meramente contemplativas, dos eventos que relatam, o que é uma característica demarcadora do gênero. Suas narrativas frequentemente atingem a fronteira do impensável, do que não se pode expressar por palavras.

O gênero está associado aos eventos traumáticos do século XX, em especial as duas grandes guerras e o Holocausto. É a escrita dos vencidos, dos derrotados, dos que perderam. Embora de natureza essencialmente pessoal, desencadeia processos de construção da memória coletiva ao evocar um passado traumático que a sociedade dos vencedores frequentemente faz por esquecer ou ocultar. Uma escrita naturalmente contra-hegemônica.

Os estudiosos da literatura de testemunho apontam como duas de suas características principais a ênfase no registro factual e histórico e a sinceridade dos relatos, que devem ser entendidos, no entanto, como exercícios da memória, com todas as armadilhas disso decorrentes. Uma escritura também memorialista.

Os estilos são em geral singelos e desprovidos de ambições estéticas. Não obstante, carregam na indignação contra iniquidades e atrocidades cometidas. E um forte compromisso com uma ética humanística. O apelo comum implícito nos testemunhos é o de que “nunca mais” se repita o que aconteceu.

Com frequência, o narrador expressa rancor e vergonha pelas humilhações sofridas e, mais sutilmente, sentimento de culpa por ter sobrevivido ou por não ter feito mais ou melhor por seus companheiros ou familiares mortos ou desaparecidos. É uma literatura de catarse. Tem, muitas vezes, função terapêutica, de elaboração de um trauma ou busca de sua superação.

As obras mais notáveis dessa literatura são justamente as marcadas pela função terapêutica, tais como É isso um homem, de Primo Levi, considerada paradigmática do gênero. Entre nós destaca-se Memórias do Esquecimento, de Flávio Tavares. Diz ele que tinha pesadelos recorrentes que só cessaram depois de escrever seu testemunho.

Na primeira fase dessa produção numerosa, predominaram entre nós os que chamo de livros-exílio. Com a instauração da ditadura, o exílio será a primeira vivência traumática de intelectuais, acadêmicos, pesquisadores e ativistas políticos, cassados, despojados de direitos políticos, demitidos de seus empregos ou na iminência de serem presos. E não eram dezenas e sim centenas de exilados, certamente passando da casa dos mil e quinhentos.

Memórias do Exílio, de Arthur José Poerner, foi publicado em Lisboa em 1976. Nos dois anos seguintes surgem Tempo de Ameaça, de Rodolfo Konder, cujo subtítulo é “(autobiografia Política de um Exilado)”, o primeiro tomo das memórias de Gregório Bezerra, exilado na União Soviética, onde permaneceu até a Anistia, em 1979, e Querida Família, de Flávia Schilling.

Livros-exílio refletem em primeiro lugar o espanto por se verem repentinamente afastados de seus amigos e famílias, destituídos de seus empregos e desprovidos de uma renda do trabalho. São narrativas de travessias, algumas longas e sem retorno, outras repletas de peripécias. Expressam carências, dificuldades de sobrevivência e de adaptação, e obviamente nostalgia e saudade. Alguns, como Bezerra, voltam a vivências anteriores ao trauma que os levou ao exílio e até à primeira infância, no intuito de melhor entenderem o sentido tomado por suas vidas.

O exílio seguirá habitando a literatura de testemunho pelos anos afora, mesmo nas obras em que o tempo mais longo vivido não é do exílio, como em Um Gosto Amargo de Bala, de Vera Gertel, publicado em 2013. O último livro-exílio que me chega às mãos é de 2024: Encontrar seu Lugar, de Bernardo Boris Vargaftig, minucioso testemunho das perseguições sofridas por intelectuais e cientistas assim que se instaurou o golpe de 64. Esse médico e biólogo passou os quarenta anos seguintes de sua vida em instituições de pesquisa da Europa, entre elas o Instituto Pasteur.

Com a anistia no horizonte, vai se dar uma nova onda de literatura de testemunho. Em 1979 surge O que é isso companheiro, de Fernando Gabeira, que provoca um frisson por romper com os dogmas da esquerda. Nos anos seguintes sucedem-se Camarim de Prisioneiro, de Alex Polari, e Os Carbonários, de Alfredo Syrkis, Tirando Capuz, de Álvaro Caldas, Guerra é Guerra, de Índio Vargas, e Pedaços de Morte, de Flávio Koutzii. Predomina nessa fase a denúncia das atrocidades da ditadura. Mas, já está presente a autocrítica da luta armada.

Mais de uma década depois surgiria uma segunda onda de autobiografias, começando pela coletânea de 32 depoimentos de militantes presos no Presídio Tiradentes. Seguem-se a autobiografia de Dom Paulo Evaristo Arns, Da Esperança à Utopia, e O Baú do guerrilheiro, de Ottoni Fernandes Junior, Por um Triz, de Ricardo Azevedo, Minha Vida de Terrorista, de Carlos Knapp, O Assalto aos céus, de Takao Amano, Resistência atrás das grades, de Maurice Politi, Percursos Irregulares, de Carlos Botazzo, O cão morde a noite, de Emiliano José. Em 2022, Roberto Elizabetsky publica Um dia esta noite acaba, que se detém em episódios decisivos da época, entre eles o do justiçamento de Boilesen, o empresário envolvido com a repressão.

É como se cada um que passou pelos cárceres da ditadura, ou amargou o exílio, ou perdeu amigos e parentes, sentisse a necessidade de se explicar. São confissões, ajustes de contas, algumas consigo mesmo, outras com filhos e netos, que conheceram pais e avós como pessoas, mas não como personalidades políticas. E há as que dirigem aos espíritos de companheiros mortos ou desaparecidos.

Talvez se tivesse ocorrido desde cedo um acerto de contas coletivo sobre as atrocidades da ditadura, nem todos teriam necessidade de fazer seu acerto pessoal. A tragédia que foi nacional e coletiva, acabou se manifestando, na elaboração histórica, como um sem-número de tragédias pessoais e familiares.

Antonio Candido aponta três características dos relatos dos presos do Presídio Tiradentes: nenhum de seus autores se coloca como vítima, todos tentam ser sinceros e todos escrevem num tom de “eloquência discreta”.

São narrativas de sobrevivência na dor: “Escrever sobre fatos tão dolorosos como a prisão, tortura, anos afastado da sociedade é muito doloroso. Pior ainda quando se assiste, da prisão, impotente, ao assassinato de tantos companheiros de luta”, escreve Ottoni na apresentação de suas memórias.[1]

Alguns relatos são terríveis, porque terríveis eram os métodos da repressão, poucas vezes igualados na história. Muitos foram levados à loucura ou suicidaram-se anos depois, alguns já no exílio, suas psiques irremediavelmente despedaçadas. Vários vivem até hoje no exílio, e há os que vivem numa espécie de exílio mental, não conseguindo se libertar das sequelas psíquicas da tortura e da perda de companheiros mortos e desaparecidos. “Mais de quarenta anos depois, essas lembranças ainda causam arrepios e lágrimas”, diz o deputado Adriano Diogo, presidente da Comissão da Verdade da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, também ex-preso político, numa breve memória recém-publicada.[2]

Ressalto a brutalidade de tudo isso porque ela explica talvez a ausência de ambições literárias nessa produção autobiográfica. É como se não se pudesse fazer poesia com coisa tão sórdida. Theodor Adorno já questionara, em 1949, se era possível fazer poesia após Auschwitz. No estilo, que Antonio Candido educadamente chama de “eloquência discreta”, a eloquência está nos fatos, a discrição está no estilo.

Irmã da autobiografia é a biografia escrita por amigos, parentes, ex-companheiros ou admiradores dos biografados, também numerosas na produção da memória da ditadura. Caracterizam-se pela técnica do jornalismo investigativo, com pesquisa de arquivos e entrevistas com familiares, amigos e companheiros dos biografados. São homenagens aos biografados. São livros-lápides.

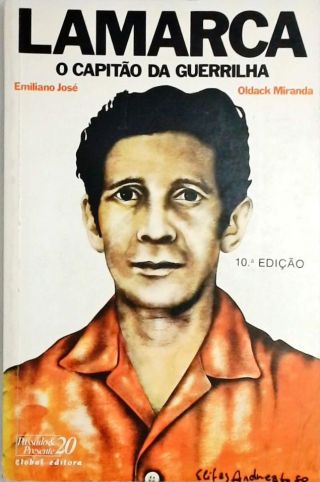

Uma das primeiras é a de Lamarca, O Capitão da Guerrilha, pelos jornalistas Oldack Miranda e Emiliano José, de 1980. O Revolucionário da Convicção, biografia de Joaquim Câmara Ferreira, foi publicada por Luiz Henrique de Castro e Silva em 2010. A mais recente é a do principal líder da luta armada, Carlos Marighella, pelo jornalista Mario Magalhães, publicada em 2012. Também nesse ano foi publicada Antes do Passado, em que Liliane Haag Brum reconstitui a trajetória, até a morte, do seu tio Cilon Brun, desaparecido no Araguaia.

Há três biografias dedicadas ao jornalista Vladmir Herzog, escritas por seus colegas de ofício: o Dossiê Herzog, de Fernando Pacheco Jordão (1979), Vlado, 30 anos, de João Batista de Andrade, um roteiro de filme na forma de livro, e As duas guerras de Vladmir Herzog, de Audálio Dantas, publicado no ano passado, prêmio Jabuti.

Também homenagens são as biografias do líder de esquerda de Belém do Pará, Pedro Pomar, escrita por Luiz Maklouf e outros, e de Ricardo Zaratini escrita por José Luiz del Roio.

Renato Martinelli publicou talvez a mais tocante dessas biografias de amigos, a de Márcio Leite de Toledo, fuzilado pela própria organização a que pertencia, a ALN, por suspeita falsa de ter se tornado informante, tema já abordado por Jacob Gorender no antológico estudo da luta armada contra a ditadura, Combate nas Trevas, de 1987, mas que havia permanecido um tabu.

Em 2012, Cristina Chacel publicou a história do desaparecimento de Carlos Alberto Soares de Freitas e no mesmo ano saiu Um Homem Torturado, a biografia de Frei Tito, que se suicidou no exílio, escrita por Leneide Duarte Plon e Clarisse Meireles. Em 2015, é publicado Cova 312, de Daniela Arbex, história do militante Milton Soares de Castro, integrante da guerrilha de Caparaó.

A última que nos chega é Tempo dos Cardos, de Celso Horta, publicada em 2023. Cardos são uma espécie espinhosa de cactos. O livro investiga o mistério do desaparecimento de João Leonardo, um dos últimos militantes da MOLIPO e mergulha na história da própria MOLIPO e seu massacre pela ditadura.

Quase livros-lápide são as biografias que homenageiam militantes ainda vivos, entre elas Flávio Koutzii, biografia de um militante revolucionário, de Benito Bisso Schmidt, e a recentíssima José Genoíno, uma vida entrevista, de Silvio Kotter e Nicodemo Sena. Ambas têm base em longas entrevistas com o biografado.