Em 2013, assisti na televisão o depoimento de uma mulher, ex-guerrilheira na ditadura militar do Brasil, que me impressionou muito. Ela contou que, em 1971, havia se afastado da militância política, por diversas questões, inclusive por pressões familiares. Eram os anos Médici, os anos de chumbo. Um dia, ela estava voltando para casa quando foi interpelada por dois policiais do DOPS. Há muito tempo ela não fazia uma ação de militância, o seu rosto e o seu nome não eram conhecidos pela repressão, por isso, ela procurou manter a calma. Eles revistaram a sua bolsa e não encontraram nenhuma arma, panfleto, livro, nada “subversivo” no sentido político. Encontraram, porém, uma cartela de pílula anticoncepcional. Ela foi presa e torturada por isso.

Na época, eu já havia começado a escrever o romance, O Corpo Interminável. Já havia lido entrevistas e depoimentos de mulheres que participaram da resistência contra a ditadura militar no Brasil. Em todos havia a consciência e a denúncia de que ser mulher levava os torturadores a práticas mais abusivas e cruéis de violência. Nos porões, homens e mulheres eram torturados, mas “as mulheres foram submetidas de formas mais intensa à tortura sexual, como os estupros, as mutilações, inclusive com animais vivos” (Teles, 2015). Eu já estava consciente da barbárie que aquelas mulheres haviam enfrentado, já estava muito nauseada e horrorizada, mas o depoimento de uma jovem presa e torturada por causa de uma pílula anticoncepcional em sua bolsa me levou a outro lugar de repugnância e de reflexão.

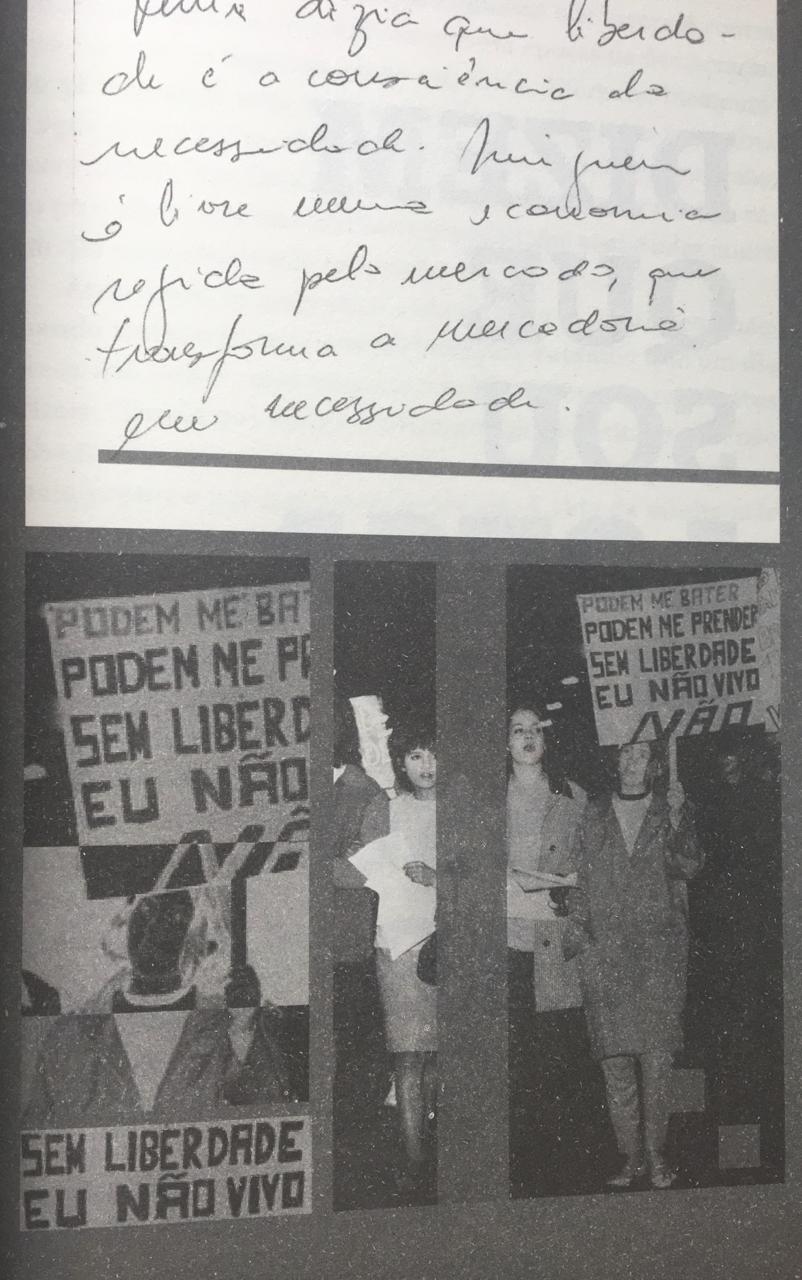

Um lugar histórico, ou coletivo, não apenas de um recorte definido no tempo, como se a violência contra as mulheres na ditadura militar nas décadas de 60 e 70 pudesse ser justificada pelo calor e horror da época, com início, meio e fim fincados em datas específicas. E sim um coletivo atemporal, no sentido de que há procedimentos e marcas de opressão que persistem no decorrer do tempo, das histórias, se intensificam, se ajustam, se transformam e permanecem. No caso, permanecem atuando nos corpos das mulheres. Lembro de Silvia Federici (2023), em Calibã e a Bruxa: “Enquanto na Idade Média as mulheres podiam usar métodos contraceptivos e haviam exercido um controle indiscutível sobre o parto, a partir de agora [século XVI] seus úteros se transformaram em território político, controlados pelos homens e pelo Estado”. Se o domínio da mulher sobre a maternidade, a gravidez e, consequentemente, a sua sexualidade e desejo foram, de certa forma, recuperados ou reconquistados na segunda metade do século XX, há ao menos quatro séculos de uma misoginia profunda instaurada na consciência humana e na mentalidade estatal, que trata o corpo feminino como um território político. Os policiais que prenderam e torturaram a jovem que tinha uma cartela de pílula anticoncepcional na bolsa carregavam essa misoginia construída no decorrer dos séculos, e a puniram com a violência correspondente. Essa jovem, como todas as mulheres pertencentes àquela geração, da revolução sexual, pagaram um preço alto nos porões por suas escolhas pessoais e políticas.

Durante o processo da escrita do romance, tentei inúmeras vezes transcrever a situação da jovem da pílula anticoncepcional para o livro, como fiz com outros relatos de guerrilheiras, que me inspiraram diversas passagens e cenas, mas não consegui. Talvez eu tenha suposto, a princípio, que seria menos difícil fazer isso do que as outras passagens, que continham, de forma geral, a ameaça iminente, a consequência ou a própria violência física descrita. Hoje compreendo que não consegui por haver nesta cena uma carga simbólica muito grande e sofrida para nós, mulheres. A cena contém em suas camadas muitas instâncias da misoginia: a violência contra a liberdade, o desejo, o prazer, o amor, a maternidade domesticada, a gravidez, a liberdade de ação pessoal e política, é uma síntese assustadora da apropriação e exploração do corpo feminino. “A mulher, em sua perigosa proximidade com a natureza, é identificada no mundo como recurso e riqueza, que deve ser dominado para o desenvolvimento da civilização”, diz Claudete Daflon (2022), que estabelece em seu livro O meu país é um corpo que dói, a relação entre a objetificação do corpo feminino e as “diferentes formas de extrativismo fomentadas na modernidade”. Essa relação exploradora do “feminino equacionado ao corpo biológico, e este, por sua vez, reduzido à utilidade e tratado como um aparte, seriam dotados de uma humanidade menor”.

A violência contra a mulher não era apenas a decorrência de uma situação social e política, era a decorrência de uma desvalorização da vida feminina, uma humanidade menor. Outra certeza se estabelecia de um modo mais orgânico, que amalgamava a visão estética do livro com a minha própria experiência como mulher: a escrita deste livro não poderia ser realizada por caminhos intelectuais, de fora para dentro, trazendo o tema para uma perspectiva criativa e formal, elaborada mentalmente, ou por meio de uma narrativa mais tradicional e linear, teria que ser uma escrita de dentro para fora, uma escrita do corpo.

“Não existe separação entre vida e escrita”, Gloria Anzaldúa (2024) disse no ensaio Falando em línguas: uma carta para as mulheres escritoras do terceiro mundo, sugerindo aquilo que eu havia compreendido de maneiras diversas durante a escrita do meu romance: há uma conexão orgânica entre a vida e a escrita. “O perigo ao escrever é não fundir nossa experiência pessoal e visão do mundo com a realidade, com a nossa vida interior, nossa história, nossa visão. O que nos valida como seres humanos, nos valida como escritoras.”

Durante o processo de escrita do meu romance, eu só li mulheres. Fui aos poucos criando um campo de força estética literária ao meu redor de escritoras que, de alguma forma, haviam vivido em tempos de repressão social, e escrito sobre essas experiências, antes, durante ou depois. Eu comecei a buscar e a perceber como as experiências pessoais delas diante desses tempos afetava, atingia, impactava e se materializava em suas narrativas. A leitura que eu havia feito de Anzaldúa me acompanhava: a conexão entre a vida e a escrita pode se desdobrar em diversas manifestações artísticas e caminhos estéticos. Considerando que várias forças atuam dentro de um processo criativo, a própria experiência de quem escreve – vendo essa experiência como a forma de viver no mundo, de estar, pensar/sentir/reagir ao ontem, ao futuro, ao aqui e agora – é também uma força criativa, conectada, por sua vez, de algum modo, às decisões estéticas tomadas pelos escritores (de forma consciente ou inconsciente) em uma obra literária. Experiência pessoal e estética estariam assim relacionadas.

A escritora italiana Natalia Ginzburg escreveu num dos seus ensaios uma frase que volta e meia retornava à minha mente. “Nunca seremos gente sossegada.” Esta frase foi escrita no texto O Filho do Homem, um ano após o fim da Segunda Grande Guerra. Ginzburg perdeu o marido, torturado e assassinado pelo regime nazista, dois anos antes de escrever este texto. “Jamais se esquece a experiência do mal”, ela disse. “Quem viu as casas desabando sabe muito bem quanto são precários os vasos de flor, os quadros, as paredes brancas.” Para ela, para a sua geração de escritores, não se podia mais viver nem escrever negando a precariedade da vida, disfarçada sobre uma falsa aparência de solidez, assim como é falsa a ideia de que, de alguma forma, a controlamos. “Nós não podemos mentir nos livros, nem podemos mentir em nenhuma das coisas que fazemos, e talvez este seja o único bem que nos veio da guerra. […] Nós estamos perto da substância das coisas” (Ginzbur, 2015, p. 68).

Eu estava no meio do processo da escrita do livro e o texto de Natalia Ginzburg me fez olhar de forma diferente para o que eu estava escrevendo. O Corpo Interminável, no início, era um livro sobre a memória. Um rapaz tenta resgatar a história da mãe, uma guerrilheira desparecida na ditadura militar. Mas o que ele encontra nessa tentativa de resgate? Quase nada, rastros, restos, peças, partes, é impossível recompor o quadro, nem a história pessoal nem a coletiva. A história pessoal estava corrompida pelas relações, sentimentos, perdas, a História coletiva estava corrompida pelo Estado, pela brutalidade, pelo silenciamento. E havia um entrelaçamento: a história coletiva impactava a pessoal, e a pessoal também impactava a coletiva. Então, o livro não podia ser sobre a memória, como se fosse possível resgatá-la, descrevê-la, mas sobre a perda violenta dessa memória. A violência do estado, a violência da cumplicidade, a violência do silenciamento, a violência sobre os corpos das pessoas, a violência exacerbada sobre os corpos femininos, eram muitas violências. Muitas vezes, eu me senti paralisada por essa percepção. Incapaz de colocar em palavras, numa forma literária, todo esse universo devastador que emergia a partir das minhas leituras e pesquisas.

No texto “O meu ofício”, Natalia Ginzburg (2015, p. 73) conta o início de sua experiência com a escrita, ainda muito jovem, e como pensava que o que ela escrevia eram histórias corriqueiras e cotidianas, “nada a ver com cultura”. Geralmente, os seus protagonistas eram masculinos, e ela se esforçava para escrever como os escritores que lia, cheios de uma linguagem irônica e cruel para com a vida e com o mundo. Natalia entendeu que aquela era a forma de reação apropriada na literatura. “A ironia e a maldade me pareciam armas muito importantes ao meu alcance; achava que me seriam úteis para escrever como um homem, tinha horror que percebessem que eu era uma mulher pelas coisas que eu escrevia. Fazia quase sempre personagens masculinas, para que fossem o mais possível distantes e separadas de mim” (Ginzburg, 2015, p. 82).

A leitura dessa passagem da Natalia Ginzburg foi perturbadora, contraditória. Se em “O filho do homem” ela cobrava dos escritores um comprometimento literário e estético com o seu tempo, dizendo frases como “Nós não podemos mentir nos livros, nem podemos mentir em nenhuma das coisas que fazemos […] Nós estamos perto da substância das coisas”, em “O meu ofício”, ela confessava que ao escrever se distanciava de si mesma, tinha horror de ser reconhecida como uma mulher pela sua escrita. Nas frases seguintes, ela desenvolve ainda mais essa forma de escrita que aprendeu distanciada do feminino (e de si mesma, e do próprio corpo): “Eu me tornara bastante hábil em esquadrinhar um conto. […] escrevia contos secos e lúcidos, bem conduzidos do início ao fim, sem desarranjos, sem erros de tom”.

Natalia Ginzburg havia internalizado a escrita do ponto de vista masculino, rejeitando a sua própria visão de mundo, a sua própria experiência no mundo como mulher. A fala dela revela os elementos da narrativa feita pelos homens de sua época, ao menos, pelos escritores da sua estante: “lúcida”, “seca”, ou seja, racional, controlada, organizada de modo a descrever e a reproduzir o mundo dado pelo sistema patriarcal. É preciso esclarecer que, nesta parte de “O meu ofício”, a escrita se refere à sua vida antes da Segunda Guerra e, em “Os filhos do homem”, ela se refere a depois da guerra. E pela diferença das perspectivas dos dois textos em relação à escrita, há contradições fundamentais, é dedutível que a escritora passou por experiências profundas e transformadoras nesse período. Em “Os filhos do homem”, ela fala especificamente da guerra como experiência de ruptura com um modo de viver, de escrever, de estar no mundo, mas em “O meu ofício”, a experiência transformadora é outra: a maternidade.

Natalia conta que quando teve os filhos ficou totalmente envolvida com eles, e parecia impossível voltar a escrever. Algo que comprova como a autora estava condicionada à estrutura patriarcal. Antes de ter filhos, escrevia como homem. Depois de ter filhos, havia se “tornado” uma mulher (ser mãe não deixa escapatória neste caso), então todo o tempo teria que ser dedicado aos filhos (como o patriarcado ditava) e, por isso, não podia escrever (ela só se permitia fazer isso antes, quando podia escrever como um homem). No entanto, um movimento subterrâneo acontecia na escritora enquanto cuidava dos filhos e não escrevia, um movimento feito da sua experiência da gravidez e maternidade, que havia transformado não só o seu corpo, mas também a sua visão do mundo. O que a motivava anteriormente lhe parecia, de repente, opaco e sem graça, e o que começava a estimular a sua imaginação eram outras coisas muito diversas. Descobertas que faziam parte da experiência que a maternidade lhe trouxe, mas não necessariamente diziam respeito especificamente a ela, mas vinham de um saber que essa experiência havia gerado. “Eu recomeçava a escrever como alguém que nunca tinha escrito, […] as palavras estavam como que lavadas e frescas” (Ginzburg, 2015, p. 84).

Penso que Natalia parou de lutar contra o feminino a partir do momento em que o mundo masculino lhe trouxe diversas decepções: as literárias, como contos lúcidos, impecáveis e secos, um modo de escrever que com o tempo se tornou para ela infértil; a humana, como a guerra e os seus desdobramentos devastadores; e o lugar domesticado (e não apenas doméstico), desvalorizado, da maternidade no patriarcado. “A minha personagem principal era uma mulher. Agora não desejava mais escrever como um homem, porque tinha tido meus meninos e a sensação de saber muitas coisas sobre o molho de tomate, e também parecia que as mulheres sabiam sobre seus filhos coisas que um homem nunca poderá saber. Ainda que não as colocasse no conto, sempre era bom que soubesse disso para o meu ofício: de um modo misterioso e remoto, isso também servia ao meu ofício” (Ginzburg, 2015, p. 84). Neste caso, a maternidade apesar de atuar como o plano cumprido do patriarcado dentro do sistema capitalista, pode agir também, em outro nível, como uma forte experiência da mulher com o próprio corpo, e, ao invés do esperado, que seria aprisionar ainda mais a mulher nessas exigências e demandas, pode servir como um despertar da consciência em relação à própria vida e lugar no mundo. No caso da Natalia Ginzburg, serviu também para uma valorização da experiência do feminino, o avesso do que lhe ditava a sociedade, assim como uma forte experiência da sua potência criativa.

No meu caso, escrevi grande parte do meu romance durante a gravidez e, depois que o meu filho André nasceu, amamentado. O corpo à flor da pele, à flor do mundo, em contínua transformação. Na época, quando eu contava para as pessoas que estava escrevendo sobre a ditadura, a tortura e a violência contra as mulheres guerrilheiras, geralmente me perguntavam preocupadas como eu conseguia escrever sobre aquilo estando grávida, mas na verdade era o contrário, era justamente porque estava grávida que conseguia escrever um romance sobre este tema. Não há nenhuma romantização nisso, a gravidez é uma experiência brutal, sofrida, prazerosa, íntima com o nosso corpo, que nos tira do mundo racional cartesiano de forma definitiva, ao menos foi assim que senti. Ao ler e escrever durante a gravidez e amamentação, ao entrar em contato com os depoimentos das guerrilheiras que foram torturadas, às vezes grávidas, às vezes amamentando, ou, se não grávidas nem amamentando, expostas e ofendidas sexualmente em todos os sentidos, no corpo violentado, estuprado, menstruado, pois todas as violências narradas tinham como alvo o corpo da mulher, não tinha como não sentir em meu próprio corpo o embate que se dava entre a opressão e a liberdade, a criação e a destruição, a morte e a vida.

Junto a isso tudo, outro processo acontecia, fora do meu corpo, que me atingia em todos os sentidos, inclusive fisicamente: o Brasil.

Eu comecei a escrever o romance em 2011, data que não ao acaso coincide com a CNV, iniciativa do governo Dilma Rousseff, e, por conta de diversas interrupções por causa de outros trabalhos, terminei em 2018, uma semana antes do terrível segundo turno que elegeu Jair Bolsonaro como presidente do Brasil. Entre 2011 e 2018, dois fatos muito importantes aconteceram na minha vida pessoal e na vida do país. Engravidei em 2014, meu filho nasceu em 2015, eu o amamentei até 2017, enquanto escrevia grande parte do romance. Em 2016, o segundo acontecimento: o golpe que derrubou a presidenta Dilma Roussef, que levou o Brasil ao pesadelo e horror em que estamos hoje. Então, este era o cenário: enquanto escrevia o livro sobre guerrilheiras torturadas, desaparecidas e mortas na Ditadura Militar no Brasil, escutava os berros das pessoas nas ruas pedindo a volta da Ditadura Militar, ao mesmo tempo que amamentava o meu filho. Um entrelaçamento de coisas tão diferenciadas e indizíveis, um cruzamento do horror do passado e do presente com o imenso amor aflorado na gestação (o que ele carrega de esperança também), todas as experiências da gravidez e da maternidade à flor do corpo ainda, as expectativas, o futuro, e tudo acontecendo de forma tão bruta, material, na vida, nas ruas, no corpo, na escrita, que provocou em mim uma paralisia, um bloqueio criativo de vários meses.

Volto às constatações ditas no começo do texto. Se a violência contra a mulher na ditadura não era apenas uma decorrência de uma situação social e política específica, mas de uma desvalorização da vida feminina construída como uma humanidade menor, como disse Claudete Daflon, no decorrer do tempo, iniciada especialmente a partir do século XVI, como pontuou Silvia Federici, essa construção permanecia na sociedade e se revelava de forma assustadora nos pedidos de retorno à ditadura escutados nas ruas em 2016. Foi também em 2016 que o atual presidente do Brasil exaltou o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, um dos principais torturadores da Ditadura, em pleno congresso nacional, antes dar o seu voto para afastar a então presidenta Dilma Rousseff do seu cargo. Dilma, como Lúcia e Amelinha, foi uma das militantes torturadas pessoalmente pelo coronel Ustra.

Durante a minha paralisia criativa, aumentava a percepção e a certeza de que eu não podia mais escrever da mesma forma, ao mesmo tempo, tudo parecia insuficiente diante da realidade do Brasil naquele momento. Eu olhava para o Brasil, para o passado do nosso país, para o meu corpo, para o meu filho, para o livro, e intuía que havia algo em todas aquelas experiências que eu ainda não havia materializado na escrita. Ao menos, não da forma como eu vislumbrava intuitivamente que deveria ser, uma forma atingida pelo cruzamento de tudo aquilo. No entanto, uma transformação acontecia, sem que eu a percebesse de imediato. E ela tem a ver com as palavras de Anzaldúa no início deste texto. “Não existe separação entre vida e escrita”. E eu sentia isso como uma verdade sendo gestada na minha visão de mundo, de país, de literatura, nos meus sentimentos, no meu corpo e na minha escrita.

O escritor argentino Julio Cortázar tem um livro chamado Teoria do túnel, no qual ele reflete sobre a sua formação de escritor. Cortázar saiu da Argentina antes do golpe, e foi proibido de voltar enquanto durou a ditadura. Neste livro, ele questiona a literatura tradicional, especialmente a do século XIX, dizendo que ela é incapaz de acessar as profundezas e complexidades da vida e do ser humano. “A literatura tradicional não havia atingido uma extensão capaz de cobrir as mais sutis, as mais profundas e remotas intuições humanas? A linguagem que permite a Proust sua introspecção, a Dostoiévski suas decidas ao inferno, a Henry James seu bordado de sentimentos, não é já um instrumento ilimitado e talvez ilimitável?” (Cortázar, 1998, p. 52).

Cortázar responde que não. Para ele, mesmo o irracional em Proust aparece racionalmente traduzido. Dostoiévski desce ao inferno com a narrativa protegida e sob controle. Henry James descreve sentimentos sem se aproximar esteticamente deles. Essa reflexão de Cortázar lembra bastante o que Natalia Ginzburg disse a respeito da escrita masculina, do modo que ela se esforçava para escrever como um homem. Mas dificilmente Julio Cortázar entraria neste assunto, por motivos óbvios. Para ele, assim como para muitos escritores, a questão do gênero passa longe das reflexões voltadas à estética literária. Cortázar se referiu à conhecida e antiga relação entre o tema e a forma questionando o quanto a subjetividade dos personagens e o universo temático do livro poderiam impactar e modificar a sua forma, a sua materialidade estética. A questão da relação entre vida e escrita não entra também plenamente no questionamento do escritor argentino, como encontramos na Gloria Anzaldúa. Cortázar aponta a literatura tradicional como limitada para expressar as dimensões humanas, é verdade, mas sem distinguir o quanto essa forma de escrita foi engendrada pelo discurso racional e científico herdado do Iluminismo. Uma estética patriarcal, portanto. Já Anzaldúa e Ginzburg destacam na literatura tradicional ou realista o discurso masculino, que se tornou majoritário e dominante, estabelecendo regras de linearidade, ordem e lógicas narrativas, que aprisionam as dimensões mais profundas das experiências e da imaginação.

A minha primeira percepção foi a que eu tinha escrito até aquele momento, em 2016, olhando apenas para trás. Para a memória silenciada da ditadura militar, para a violência praticada no passado. A linguagem estava formada a partir dessa matéria da memória. Uma memória partida, impossível de ser recuperada em sua completude. Nesse sentido, já havia a estrutura lacunar, sem linearidade, sem encadeamento lógico, que fugia do realismo, das descrições dos fatos e das lógicas cronológicas e históricas. Portanto, não era uma estrutura narrativa tradicional. Qual era o problema da perspectiva memorialista então? Após a leitura dos textos da Natalia Ginzburg entendi: o problema da memória como núcleo da narrativa, neste caso, era que trazia a realidade, mesmo da memória, como dada, pronta para o leitor. Era uma visão que não unia totalmente a experiência à escrita, como sugeria Anzaldúa. Os personagens Daniel e Melina olhavam o passado da ditadura como memória trágica e sofrida, mas não como algo que poderia se repetir. Eles não se sentiam em risco. Não estavam atingidos, em seus corpos, em suas presenças no mundo. Até 2016, eu também não me sentia em risco. Quando comecei a escrever em 2011, eu olhava para o romance como um resgate do passado, e não como um passado que assombrava o presente. Quando engravidei, em 2014, imaginava que era possível um país mais democrático para o meu filho. Só quando escrevi, em 2016, escutando os apelos na rua de retorno à ditadura enquanto amamentava, que senti concreta e literalmente o monstro do passado se aproximando do presente. O chão tremer. O chão da democracia que de algum modo eu já considerava garantida, como muitos brasileiros. O medo dessa proximidade, desse horror, o abismo, o tremor, nada disso estava no livro, em sua forma, matéria, e precisava estar.

Os personagens precisaram olhar para os traumas herdados, as sequelas, os silenciamentos, os bloqueios emocionais, olhar para seus corpos, seus desejos, suas vitalidades e sonhos para o futuro. É possível ter um futuro digno e feliz quando não se conhece o passado? O próprio passado e o passado de seu país? É possível ter um futuro digno quando se vive num país (num mundo) onde não se reconhece o valor da vida e da humanidade de todos, e no caso do livro, especialmente das mulheres? Os personagens precisavam ter essas questões e conflitos em seus pensamentos e em seus corpos, e o livro precisava também ter essas questões e conflitos em seu pensamento e em seu corpo, quer dizer, na linguagem.

Outra percepção e transformação estética foi em relação à personagem da Julia, mãe de Daniel, a guerrilheira desaparecida. Nas primeiras versões, ela era uma personagem visível no livro, tinha presença e corpo. Só depois da paralisia criativa, só depois de todos os cruzamentos das experiências vividas me atingirem completamente que eu entendi que Julia deveria ser uma ausência no livro. Quando retirei todas as passagens que ela aparecia como personagem, com seu corpo e a sua voz, o que resultou foi um grande buraco no livro, um grande vazio. Eu não podia mais preencher este vazio com a presença da Julia, era a sua ausência que tinha que estar ali presente. A partir daí o livro se modificou completamente, porque tudo que foi escrito depois disso foi a partir dessa ausência. E vieram as outras mulheres. Os fragmentos das guerrilheiras anônimas apareceram neste momento. E as presenças das experiências das guerrilheiras tornou o romance não apenas a história de uma guerrilheira, mas de todas, saindo da perspectiva pessoal para coletiva. Neste processo, assumi esteticamente algo que estava apenas sugerido nas primeiras versões do livro, que era intuitivamente a busca por uma escrita fora do discurso patriarcal capitalista. Claro, eu já o rejeitava, por ele ser parte dos sistemas geradores das ditaduras, violências, misoginias e a mais diversas explorações. O romance se fez ,a partir daí, de narrativas partidas, interrompidas, incompletas, incapazes de entregar aos leitores o resultado de uma investigação, apenas o processo dos esfacelamentos e perdas, da luta e da necessidade de afirmação da vida, terminando em estado de suspensão, em uma pergunta para o futuro. Uma narrativa mais movida pela procura da linguagem do que por sua apresentação e afirmação. Caminhar na direção oposta da narrativa gerada pelo patriarcado na escrita seria também agir contra essa opressão, seria um gesto de revalorização da vida feminina, de suas experiências e de suas perspectivas, de virar ao avesso os modos de fazer, de ser, de escrever dominantes, e ressignificar a linguagem como resistência.