Arquiteto e doutor em urbanismo pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Sérgio Magalhães é professor do Programa de Pós-Graduação em Urbanismo da FAU/UFRJ e diretor-presidente do comitê executivo do XXVII Congresso Mundial de Arquitetos. O evento, que ocorreria em julho de 2020 e nesta edição escolheu o Rio de Janeiro como capital mundial de arquitetura, foi adiado para 2021 devido à pandemia do coronavírus. Sérgio Magalhães foi secretário municipal de Habitação do Rio de Janeiro (1993-2000) e secretário de Estado de Projetos Especiais do Rio de Janeiro (2001-2002). Em uma conversa no dia 9 de março de 2020, o arquiteto revê os modelos de desenvolvimento urbano das últimas décadas, principalmente no Rio de Janeiro.

Heloisa Buarque de Hollanda: Sérgio, sabe o que seria legal, só para a gente ter um chão? Seria você dizer o que é cidade.

Sérgio Magalhães: A cidade é o lugar onde as pessoas têm a chance de se encontrar entre os diferentes. E isso é desde a origem. Lá no comecinho, muitos pensavam que a cidade resultava das necessidades econômicas. Hoje já está comprovado que resulta de outros tipos de necessidade. No caso, talvez, religiosas. E ela se mantém com isso, a cidade tem vitalidade quando oferece essa possibilidade.

HBH: Isso se perdeu?

SM: Em alguma medida, se perdeu. É interessante, porque o movimento moderno de arquitetura, que tem a sua base no final do século XIX, mas sobretudo na primeira metade do século XX, ante o grande desafio da cidade grande industrial, com as desigualdades gigantescas que tinha, passou a entender que a sua tarefa seria produzir cidades da igualdade. E, nessa cidade da igualdade, de certo modo, o espaço urbano não faria muito sentido, porque, se somos todos iguais, essa necessidade de interação se reduz. E, se examinarmos a cidade moderna, a cidade modernista de Le Corbusier sobretudo, e depois, digamos, a Brasília do Plano Piloto, nós perceberemos que temos áreas livres, temos jardins, mas pouco espaço, o que corresponde a esse ideário. Isso também foi apropriado muito facilmente, depois, pela especulação imobiliária no mundo todo.

HBH: O quê? Essa cidade da igualdade?

SM: O modelo da falta de espaço. Mas a da igualdade também, porque, se botar todos os iguais dentro dos seus condomínios fechados, não precisa. Em certo sentido, a cidade perdeu isso.

Perdeu também porque elas têm, hoje, muitos guetos pobres. Eu estive, na semana passada, em Campo Grande, fazia anos que eu não ia para lá. E o que me impressionou, além da decadência urbanística muito grande, foi a relativa naturalização daquela decadência, vista como algo normal. As pessoas não se dão conta de que não é necessário viver desse jeito, porque morar e viver lá é uma perda de energia brutal. Lá, na Baixada e nas outras cidades brasileiras. Não é só no Rio de Janeiro. As cidades grandes brasileiras estão em um processo muito triste.

Eu fui ver os “Pibinhos”, os PIBs anteriores, peguei os últimos sessenta, que é a série histórica que tem no IBGE, de 1961 para cá. E é impressionante, porque nas duas primeiras décadas desse período, de 60 a 80, as taxas somadas ano a ano chegam a 90%, o que dá uma média de 4,5% ao ano. E de lá para cá, nas quatro décadas seguintes, elas somam 18%. As quatro décadas são 18%, enquanto as duas primeiras somam 90%, o que dá uma média de 0,45%, um décimo do PIB per capita que houve nas duas primeiras décadas. E o interessante é que essas duas primeiras décadas correspondem ao final do período de grande explosão demográfica urbana, que começou pelos anos 40 e 50 e vai até o final dos anos 70. Então, nesse período de grande explosão demográfica urbana, o PIB cresce dez vezes mais do que nos anos seguintes, em que a explosão desaparece e a tendência das grandes cidades é a estabilidade demográfica. No Rio de Janeiro sobretudo. O Rio é a metrópole brasileira que menos cresce demograficamente desde os anos 80. E tende à estabilidade.

A ONU-HABITAT acabou de publicar um conceito que eu achei muito interessante, acho que vai ser muito útil. Um conceito chamado capital espacial. Esse capital espacial é correlacionável com o capital humano, capital financeiro, capital político. Ele é um conjunto de indicadores, mais de vinte, como questão de saneamento, de meio ambiente, entre outros, que dão um número que designaram por este termo: capital espacial. E o interessante é que eles, antes de divulgarem, fizeram um trabalho empírico em algumas cidades, cerca de vinte cidades. E esse trabalho empírico demonstrou que há uma correlação direta entre capital espacial elevado e desenvolvimento econômico elevado. E uma correlação direta entre capital espacial baixo e desenvolvimento econômico baixo.

Beatriz Resende: O saneamento entra junto nisso?

SM: Entra, entra tudo. Esses indicadores são muitos. O que nós, arquitetos, intuitivamente, dizemos sempre é que a cidade é essencial para o desenvolvimento, e agora há um indicador científico, digamos, para ajudar nisso. Essa estatística nossa, brasileira, de um PIB baixo em quarenta anos, corresponde a essa deterioração do sistema urbano brasileiro, que é um patrimônio gigantesco por conta do tamanho da população urbana, e, ao mesmo tempo, é uma degradação contínua. Todos nós sabemos o que significa, não vivemos, mas sabemos o que significa uma pessoa morar nesses lugares que nem são tão longe e trabalhar no Centro, na Zona Sul, e gastar quatro, cinco horas por dia. E voltar para lá por uma rua sem calçada, sem iluminação adequada. Que estímulo tem para a educação? Que estímulo tem para o aperfeiçoamento profissional?

HBH: Eu estava pensando, porque você começou a dizer que a cidade é um encontro. O que tem de encontro nessas faixas capitais, nessas periferias, é gigantesco, porque é uma sobrevivência, você faz uma rede de solidariedade e de encontro que é gigantesca.

SM: É, eu acho que tem, e isso está associado, no meu ponto de vista, com a autoconstrução. O Brasil tem 80% das casas que produziu sem financiamento, sem crédito nenhum. Tudo o que os governos construíram, tudo o que os bancos financiaram, a Caixa Econômica, bancos privados, institutos, tudo somado dá 20%.

A grande maioria das pessoas, eu pergunto sempre, tem essa consciência, mas as pessoas pobres, sem financiamento, sem acesso, e tendo que morar, elas constroem. Ao construir, elas levam um período longo e com enorme sacrifício. Isso constrói uma subjetividade, eu imagino. E quando essa subjetividade é compartilhada com outras situações equivalentes, cria-se ali um vínculo que dá uma identidade para aquele lugar, e que, portanto, se contrapõe, de certo modo, às exigências do capitalismo moderno, que pede para que as pessoas tenham uma mobilidade espacial absoluta, disponíveis para estarem em qualquer lugar a qualquer momento. Ele exige, e os Estados Unidos é campeão nisso, que a pessoa, ao mudar de emprego, possa mudar de estado, possa mudar de país, mas vai morar em um lugar muito parecido com o que morava antes. As casas são padrão, a comida é a mesma, os hotéis são iguais. O país oferece o anódino para que todo mundo possa estar em qualquer lugar sem ter sentimentos de pertencimento.

Essa ideia de pertencimento, na cidade, fica muito reduzida. Nesses lugares mais pobres, onde há uma relação diferente, o espaço público tem valores mais fortes do que onde ele é de ninguém. Eu acho que a cidade ainda vai precisar ter uma retomada disso.

HBH: Nova York conseguiu.

SM: É, Nova York conseguiu. E quando as pessoas daqui viajam, as pessoas que não dão bola para o convívio na cidade, elas vão procurar o quê? Elas vão procurar lugares onde elas caminham, e ficam encantadas com isso. A pessoa mora em um condomínio fechado, mora na Barra da Tijuca, mora no Plano Piloto de Brasília. A pessoa viaja para essas cidades à procura do que é de fato urbano.

HBH: Sérgio, qual seria o projeto, hoje, para a cidade do Rio?

SM: Hoje eu tenho a convicção de que o papel da Prefeitura original, o papel das municipalidades na origem, se perdeu entre nós. As cidades foram concebidas, desde a modernidade, depois que deixou de ser feudo, com a responsabilidade de orientar como ocupar o território. Como ocupar o que é público e como regular o que é privado. E nas nossas cidades, no Rio sobretudo, isso já foi perdido. Primeiro, considerando que no caso da favela seria provisório, transitório. Assim, já deixava ali sem controle. Sem controle urbanístico e, portanto, sem serviço. E depois isso foi crescendo, a cidade foi se expandindo, a cidade perdeu muito em densidade. É uma crise anunciada que se a gente não tomar uma decisão agora vai ser mais complicado.

HBH: O que é perder em densidade?

SM: É o seguinte. Quando o Rio deixou de ser capital, em 1960, ele tinha a cidade ocupada por 16 mil habitantes por km². Nesse momento, a cidade era estruturada por bondes e trens. Assim, as linhas de trem e as linhas de bonde eram o lugar preferencial para as pessoas terem a moradia e o trabalho. E elas eram o lugar onde as pessoas se concentravam. A partir dos anos 60, o trem foi abandonado, a população era de 3 milhões e o trem carregava, aproximadamente, um milhão por dia. Agora, quando houve a concessão, ele carregava 150 mil pessoas e a população tinha mais do que dobrado. E os bondes foram eliminados. Dessa forma, o rodoviarismo permitiu que a cidade se espraiasse, já não faria mais sentido aquela estrutura, que era mais rígida, pelos trilhos. E, com isso, dos 16 mil habitantes por km² em 1960, nós chegamos ao final do século XX com menos de 10 mil. Perdemos quase 60% de densidade. E a região metropolitana chegou a 6.500. O que nisso tem de ruim é que as áreas novas não têm acompanhado as infraestruturas necessárias. E o estado, a Prefeitura, não tomou conta. A função original dela ficou muito reduzida nas áreas formais anteriores. Com isso, teve toda a consequência que conhecemos hoje da bandidagem, da milícia, do tráfico, que, com a política ausente, o espaço é tomado. Isso é um dado. Para que a cidade tenha mais vitalidade, é preciso retomar os territórios. Pronto! Só que agora estamos ante um desafio mais complicado, porque parou o crescimento demográfico. O Brasil não cresce mais, o país todo, e o sistema urbano também não, que é 85% da população. E o Rio especialmente. O Rio está com 12 milhões e vai continuar assim.

BR: A média de nascimento é de um filho por família.

SM: Aí tem um problema mais complicado. Ainda que a população não cresça, e não crescerá, o número de domicílios vai aumentar mais do que a metade do que tem hoje. Hoje nós temos, na região metropolitana, 4 milhões, e nós vamos ter 6 milhões.

HBH: Por quê?

SM: Porque a família diminui de tamanho. E como a família diminui de tamanho, cada família é um domicílio. A população é de 12 milhões, e tem, em média, três pessoas por domicílio, são 4 milhões de domicílios. Ao final dos anos de 2030, nós vamos ser 12 milhões, se não diminuir, e vamos ter duas pessoas por domicílio. Então, em vez de 4 milhões, nós vamos ter 6 milhões. Se nós tivermos o mesmo modelo de ocupação do território que nós tivemos nesses últimos sessenta anos, que é expandir para onde não tem nada, nós vamos aumentar a miséria e reduzir mais a densidade, isso é um dado horrível. E tem um dado complementar péssimo também, que é, se a população é a mesma e se ela se desloca para a periferia, ela diminui nos lugares consolidados. Assim, os bairros consolidados, que têm qualidade, perdem população e, portanto, perdem vitalidade.

BR: O Centro, por exemplo?

SM: O Centro tem uma razão louca, que foi a proibição de construir casa e apartamento durante trinta anos. E esse desejo de ter cidades monofuncionais. Mas, agora, independente disso, o Centro vai continuar vazio, mas os bairros consolidados bons, se não houver uma reversão no modelo, o que é complexo, eles vão perder gente. Copacabana já teve 300 mil, hoje tem 150 mil. Ipanema perde, Leblon perde. As pessoas acham que é melhor ter menos gente, mas é pior. E não só é pior porque esse bairro perde vitalidade, mas porque aquele fenômeno que você falou antes vai se agravar, o recurso vai ser o mesmo ou menos. Para atender mais, mesmo que seja pouco, ele deixa de atender onde está atendendo hoje. A cidade toda perde. E o Rio de Janeiro, especialmente, fez uma política inédita, ninguém no mundo fez essa política, nem quando Nova York, nos anos 60, entrou em decadência. O que Nova York fez? Consolidou o centro.

HBH: Gentrificou tudo?

SM: Não gentrificou, não. Nova York construiu o World Trade Center. Em volta dele construiu o Financial Center. E aos poucos a cidade foi se recuperando. Paris também não gentrificou com o Haussmann.

HBH: Como não gentrificou?

SM: Porque aumentou a população. Não diminuiu, aumentou.

HBH: A Prefeitura incentivava a remodelação sem custos e botava a pessoa para fora.

SM: Individualmente, ocorre, mas, estatisticamente, não. Então, no caso do Haussmann, por exemplo, que dizem que gentrificou, Paris tinha um milhão de habitantes quando ele começou, e quando ele terminou, vinte anos depois, tinha 2 milhões. Tinha 800 mil pobres quando começou, em um milhão, e 1,2 milhão quando ele terminou, em 2 milhões. É claro que você está em um sistema em que você vende a sua casa por necessidade. Não vai conseguir algo equivalente naquele lugar ou próximo daquele lugar nas condições que você tinha. Vai para longe ou vai para o aluguel, não tem como repor aquilo. Mas, agora, o conjunto, a estatística, não diz isso. Enfim, nós estamos com essa questão urbana, que não é só no Rio de Janeiro, são todas as cidades brasileiras. E não são só as cidades brasileiras, o modelo é quase universal. É preciso haver uma mudança de paradigma, que só vai se dar com a conscientização sobre o problema, e não com a naturalização da desgraça.

HBH: A periferia está começando a ascender socialmente, já foi mais rápido e agora está desacelerado, mas a gente vê muitos na universidade. Essas pessoas vão para onde?

SM: Eu não sei se isso é assim mesmo, porque também aumentou muito a população na periferia. E tem estudos que mostram que, há duas gerações, os avós eram analfabetos, os filhos são alfabetizados e os netos já têm curso superior.

Bom, eu acredito que essa ascensão do neto na educação em relação ao avô – o Sennett mediu isso em Boston, naquele livro A corrosão do caráter, o [Peter] Collins também – não é um fator local, é um fator histórico.

HBH: Você pode falar um pouco mais sobre essa diferença?

SM: Isso é um fator histórico que o mundo acompanha. Ao você fazer a relação entre as coisas, não há progresso. Na casa da minha avó não tinha energia elétrica, na casa do meu pai teve e na minha tem internet. Estou fazendo uma hipótese. Se você perguntar para a minha avó se melhorou a vida. Claro, não tinha energia elétrica e agora tem. Mas todas as cidades passaram por isso e nós não passamos na dimensão que precisaríamos passar. Nesse sentido, nós estamos evoluindo menos do que o mundo evoluiu. A percepção pode melhorar individualmente, mas, no contexto, não.

BR: Esse exemplo da água que você deu é muito bom, a questão do saneamento. Quase metade da população não tem, o Brasil não tem saneamento.

SM: Isso é um absurdo. E se você vai para a Baixada, lá a água é absolutamente intermitente. Às vezes [o morador] passa duas semanas sem água, qualquer que seja a qualidade dela, não tem. E, do ponto de vista do desconforto, isso custa energia. Isso custa dinheiro, porque a água comprada em galão é mais cara do que a água encanada. O gás custa mais caro, porque a dominação territorial impõe um preço com sobrepreço. O aluguel custa mais caro. A venda do imóvel paga uma percentagem mais alta. Então, há todo um grau de perdas que a população pobre passa que está naturalizada para ela e está oculta para nós. Nós estamos absolutamente à margem disso.

HBH: Você diria que há um impacto forte da educação na cidade, no urbanismo? Uma política educacional melhoraria a cidade? Como?

SM: Sim, eu acho que sim. Seria um absurdo eu achar o contrário. Acho que a educação é essencialmente consciência. A educação faz ver as coisas de um modo diferente, dá para comparar as coisas, dá para ver as diferenças. Pressupõe-se que a educação seja para isso. É importante para a cidade, para a vida, para o país. Agora, o que eu falei antes, sobre a naturalização dessas dificuldades da periferia e essas dificuldades estarem ocultas para nós, na Zona Sul, nos bairros melhores, bem servidos, isso é um absurdo. E isso eu acho que a educação, tanto aqui quanto lá, tem que fazer a diferença.

BR: Essa falta de consciência aparece, inclusive, no momento das eleições, porque saneamento, projetos como esse de água, não dá voto.

SM: Eu acompanho, há uns vinte e tantos anos, mais ou menos, eleição por eleição. Nunca o tema da cidade entrou na pauta. Em nenhuma eleição, seja federal, estadual ou municipal. Nunca. Só entra educação, saúde e segurança. E fofocas entram muito também.

Agora, por exemplo, nós estamos em uma cidade como o Rio de Janeiro, que eu sempre considero que tem que ser vista em sua dimensão metropolitana, dos 12 milhões. Ela não tem, desde que acabou com a FUNDREM [Fundação para o Desenvolvimento da Região Metropolitana do Rio de Janeiro], no governo Moreira Franco, há trinta e tantos anos, nenhum sistema de planejamento. E no município do Rio de Janeiro, há muitos e muitos tempos, eles desconstruíram, também, o sistema de planejamento. Se você pegar as regiões metropolitanas brasileiras, uma ou outra tem alguma coisa incipiente. Essa noção de planejar está abandonada. Você vai para as grandes cidades do mundo e isso é algo forte.

BR: A mobilidade urbana também. A rede de trem é basicamente a mesma desde sempre.

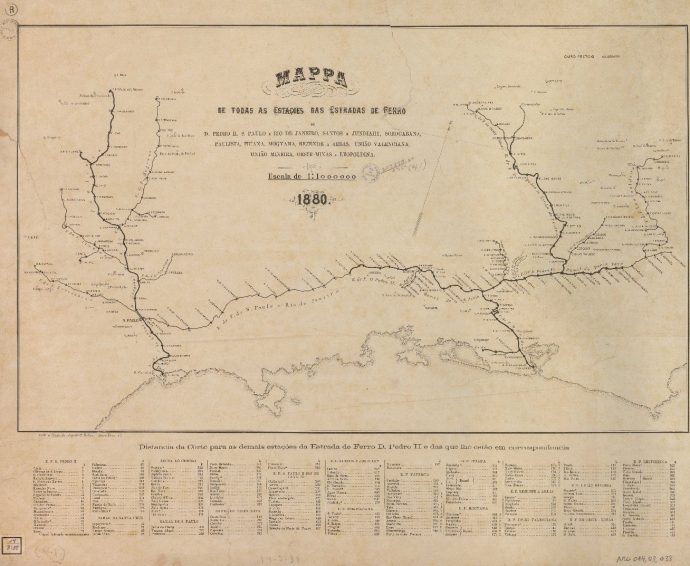

SM: De tudo, vou mostrar para vocês no mapa. Aqui está o centro da cidade, daqui saem três linhas de trem. A primeira é a Leopoldina, que vai para a Baixada, em direção a Caxias. A outra, que é a Deodoro, que vai até o final, até Santa Cruz. E, depois, a intermediária, que é auxiliar, e que vai em direção a Nova Iguaçu. Essas três linhas de trem estão sucateadas. Elas têm uma possibilidade de se transformarem em metrô por um preço baixíssimo. Você vai ver as estações como estão, não têm o menor conforto, não têm a menor possibilidade. Elas estão lá desde os anos não sei quanto e continuam. Agora, quando foi feita a Olimpíada, em Deodoro tinha um foco de Olimpíada, depois tinha no Engenhão, no Maracanã e no Sambódromo. Isso tudo somado dava mais público do que o que construíram na Barra. O que fizeram? Só melhoraram as estações diretamente vinculadas a esses quatro lugares. As outras 24 estações ficaram do jeito que estavam. No entanto, se você transforma essas linhas por um preço vil em metrô, você passa de 500 mil passageiros por dia para, pode-se chegar, 2,5 milhões. Dois milhões e meio, [ou seja,] você atende a 70% da região metropolitana. E vou dar um preço, só para ser generoso com os que tomaram a decisão, isso poderia ser resolvido por menos de 3 bilhões de reais. Eles gastaram 10 bilhões para fazer, daqui para a Barra, o metrô linha 4. E ainda têm orgulho de dizer que é a maior linha do mundo. Um metrô de linha única, que não tem rede. Que metrô é esse?

Essa falta de planejamento faz com que o governador do estado, na mesa dele, decida com o empreiteiro por onde vai passar o metrô. Foi o que foi feito e declarado, tanto pelo Sérgio Cabral quanto pelo dono do metrô.

BR: E não abriu a da Gávea.

SM: Não abriu a da Gávea porque já não interessava mais, já tinha feito o serviço que precisava fazer, que era botar o túnel, que é a coisa mais barata que tem. Dá maior rendimento e é mais fácil de fazer. Então não é a falta de dinheiro, mas não há um planejamento que passe de um governo para o outro.

HBH: Sérgio, e sobre o encontro? Para onde foi na cidade? Como se recupera a sociabilidade?

SM: Ela mudou muito. Ela tem vários outros instrumentos que não havia antes. A parte tecnológica, que eu não tenho dúvida que é importante. As informações que vêm por outros canais, como televisão, rádio, e que na cidade convencional original não tinha. Isso tudo acresce, enriquece, mas, ao mesmo tempo, ela é muito canalizada. Tanto que esses sistemas de rede social, como o WhatsApp, dão uma chance enorme para a briga, porque quando não se está frente a frente não há entonação. Então, de certo modo, é um instrumento de sociabilidade e tem [os seus problemas], não estou culpando-o.

HBH: O que está acontecendo nesses espaços como praça Mauá? Esses lugares que seriam as praças, lugares do encontro. Essa função foi recuperada?

SM: A praça Mauá melhorou extraordinariamente. Nela, com certeza, embora a praça Mauá seja uma relação em que a pessoa vai lá para ver o museu e coisas assim, mas, de qualquer modo, é muito mais enriquecedora do que era antes. Isso eu não tenho dúvida. E vai melhorar.

HBH: E o Porto Maravilha?

SM: O Porto também. Acho que o grande legado foi derrubar aquela perimetral.

HBH: E os projetos de edifícios ali? De residências?

SM: É um projeto de quinta categoria. Um projeto urbanístico, no século XXI, que é absolutamente convencional, repete o que estava lá, perdeu uma oportunidade gigantesca.

HBH: Como deveria ser?

BR: Também tem o fator Odebrecht, que inclusive criou a sede ali, um prédio que hoje está vazio.

SM: O fator Odebrecht é o fator corrupção. O Porto deveria ter um desenho urbanístico contemporâneo, o que não teve.

HBH: Como é o desenho contemporâneo?

SM: Primeiro, não é monofuncional, tem que misturar funções. Depois, sob o ponto de vista do espaço, também, porque não se pode criar grandes edificações e não dar uma relação conveniente com o espaço público vizinho. Há inúmeros exemplos mundo afora. Aqui no Rio mesmo, quando houve a Olimpíada, nós convencemos o prefeito, que na época era o Eduardo Paes, a não levar tudo para a Barra, fazer a vila de mídia no Porto. E fizemos um concurso [para selecionar terrenos] de 17 hectares, [encontramos] mais ou menos 110 locais capazes de ser ocupados. Dezessete hectares seriam para esse projeto, que envolveria 5 mil unidades habitacionais, mais escritórios, hotel, centro de convenções. Foi feito o concurso e foi uma maravilha de resultado, foram quatro vencedores. Hoje a qualidade urbanística ficou evidente, era uma coisa muito superior, [mas] aquilo mixou, não foi para a frente, porque a especulação imobiliária para a Barra é absolutamente desenfreada.

Em segundo lugar, para hipervalorizar o que eles queriam fazer, eles colocaram edifícios de cinquenta pavimentos, quinze edifícios de cinquenta pavimentos. Naquela ocasião não havia nenhum edifício de cinquenta pavimentos no Brasil. Hoje tem em Camboriú, mas não tinha. E eu falei para ele, tive uma reunião com ele e com o secretário, eu disse: “Olha, prefeito, eu não sou contra edifícios de cinquenta pavimentos, cem, duzentos, não estou falando sobre isso, mas acho que é temerário, não havendo nenhum edifício de cinquenta pavimentos, projetar cinquenta, e esses cinquenta serem a base desse desenvolvimento.” Aí o secretário de urbanismo disse: “São cinquenta pavimentos, mas não é obrigatório ter, pode ficar menos.” Então, você acha que você vai vender e a pessoa vai construir menos? Conseguiu vender o projeto todo para a Caixa Econômica. E a Caixa Econômica, então, criou o tal do Cepac [Certificado do Potencial Adicional de Construção], e, com ele, a Caixa Econômica ficou com um mico na mão, que hoje é um gorila, porque não tem economia urbana para fazer aquilo ir para cima. O que teria de habitação não paga o preço dos Cepacs. Então, ou a Caixa Econômica vai ter que chegar em um momento de reconhecer o prejuízo ou vai ficar isso indefinidamente. E se, por acaso, o [projeto] for construído, não vai acrescentar nada, porque vai continuar um modelo monofuncionalista.

BR: E o gabarito foi alterado mesmo?

SM: Não, o Rio de Janeiro tem uma peculiaridade que ainda prevalece em alguns bairros, que é o continuum construído, seja de quatro pavimentos, como era em Ipanema, seja de oito a doze, como é em Copacabana, ou no Centro, naquela zona do Agache. E isso determina um tipo de cidade. Nos anos 60, para depois, se achou que isso era muito impositivo, muito autoritário. E que deveria ser responsabilidade de cada produtor de edifício ter o melhor edifício possível. A legislação praticamente aboliu esse continuum construído e deu autonomia para o lote. Isto é, o lote mede 20×50, então se afasta aqui e lá e constrói o edifício solto. Esse edifício solto é de muito interesse para a especulação imobiliária, e São Paulo começou a ser o manancial disso. Esse modelo urbanístico paulista é hoje hegemônico no Brasil. Nas cidades brasileiras, se sobrevoarmos elas, podemos ver um edifício alto que não tem nada a ver com o entorno. E até que ponto isso tem a ver com a política brasileira? Até que ponto o continuum construído e a definição do espaço público como orientador das construções têm a ver com um certo grau de interação com a política? Ou, do outro lado, como o espaço público, sem ser definidor daquela condição, mas sendo subalterno à iniciativa privada do edifício, tem a ver com a política do toma lá dá cá, com a política do seja o que bem quiser, com a política do indivíduo? Essas coisas não são soltas. A arte, a cultura, a arquitetura, a política, a economia. Elas estão no seu tempo. Eu acho que o Rio de Janeiro perdeu essa condição. E não foi vantajoso para o país.

BR: Eu gostaria que você retomasse essa questão referente ao espírito carioca, que você já falou que pode renascer.

SM: O espírito carioca é isso. Ele é construído no espaço público. Aí também tem um fator de muito interesse que é que, até o final do século XIX, o mar era um lugar chato, um lugar perigoso, cheio de doença, o lugar do lixo. As cidades em geral eram construídas de costas para a água. E o Rio também. Quando o mar passou a ser um lugar de prazer, que a cidade se volta para ele, surgiram aqueles resorts na França, na Itália. No caso do Rio de Janeiro, com Pereira Passos, ele constrói a relação viária entre o Centro e a Zona Sul, que estava em expansão, mas ele não constrói essa relação viária, que seria o razoável, aproveitando os caminhos existentes e alargando-os. A rua do Catete, Marquês de Abrantes, entre outras. Ele constrói a via Beira-Mar, como a constrói definindo a praia como local público e livre, de acesso geral. E Copacabana, que nos primeiros momentos não tinha isso, passou a ter. Então, ao criar esse sistema, ele criou um espaço público de interação totalmente livre, que é a praia. Um lugar onde as pessoas se despem e seus símbolos originais se perdem. Assim, cria-se uma subjetividade também especial, cria-se um espírito especial, que ainda tem força e que foi capaz de fazer com que as praias brasileiras fossem, por lei, públicas. Nós podemos ter praias não públicas, mas é uma contravenção. O Rio é a metrópole mais importante à beira-mar, o ano todo disponível, e a praia é um lugar democrático, não tenho dúvida. Ela hoje está muito loteada, mas continua sendo um lugar democrático. Isso constrói um espírito diferente.

Outra questão, também, para o Rio de Janeiro, e Pereira Passos tem a ver, é que as cidades constroem as suas identidades a partir de situações [que acontecem] aos poucos. Se a gente identificar Paris hoje, nós vamos identificar pela Torre Eiffel. Paris tem 2 mil anos, a Torre Eiffel tem cento e poucos. Se pegar Nova York, a imagem ambiental dela é do século XX, que são os arranha-céus. O Rio de Janeiro tem a identidade coletiva determinada pelos grandes elementos geográficos ao longo de toda a história. E as construções se associam a esse fenômeno geográfico e entram em simbiose, sobretudo depois que é construída a Beira-Mar, porque a relação passa a ser muito mais clara entre o que está de pano de fundo e a cidade que se coloca junto ao pano de fundo.

A identidade carioca é também uma situação muito peculiar, porque, da Zona Norte toda até a Zona Sul, você é pontuado por referências que são permanentes, que não mudaram ao longo de cinco séculos. E isso se passa de uma geração para a outra de um modo efetivo. O espírito carioca tem peculiaridades que são difíceis de encontrar em algum outro lugar, porque se somam a esses elementos permanentes, que constroem, ao mesmo tempo, a imagética da cidade e da metrópole, espaços que têm uma qualidade ímpar. Não é só a rua, não é só a praça Mauá, é o espaço livre da praia. Isso a gente valoriza pouco, de certo modo. A gente naturalizou.

* Beatriz Resende e Heloisa Buarque de Hollanda são editoras da Revista Z Cultural.