Este artigo analisa a representação de narrativas utópicas e distópicas na literatura contemporânea brasileira, com foco, especialmente, no romance Tupinilândia, de Samir Machado de Machado. O objetivo é discutir como as utopias autoritárias, associadas à modernização conservadora, à exploração da terra e à “transição à democracia”, se entrelaçam com discursos distópicos na construção de uma narrativa nacional. A obra literária Tupinilândia será analisada a partir de uma temporalidade estendida das “utopias autoritárias” que, mesmo após a ditadura e até a contemporaneidade, se mantêm e se refazem.

A obra de Jaime Lauriano tem se preocupado, há algum tempo, em pensar e discutir as narrativas sobre as quais se fundam a história deste país. Um desses exemplos é O Brasil (2014), no qual reúne, em vídeo, matérias de jornais e propagandas oficiais difundidas principalmente durante o período da ditadura militar, de forma a observar e questionar como a propaganda atuou na construção e manutenção de um discurso ufanista. O Brasil “feito por nós”, conforme definem os governos militares, passa principalmente pelo reforço de premissas como desenvolvimento, nacionalismo, pátria, nação, “bom” cidadão, família, união e paz, além de toda uma imagética pertencente ao mito da “democracia racial”[1]. O campo semântico não é tão distinto daquele do último governo de Jair Bolsonaro. Na arte de Lauriano, as propagandas em que se exalta um nacionalismo exagerado e um controle total sobre as narrativas do país são recortadas por e entre matérias de jornal que demonstram as formas de censura e “excepcionalidade” praticadas a partir dos Atos Institucionais. A frase final do vídeo, “a paz se faz com quem ama o mesmo chão”, aponta para outra premissa problemática: a paz só pode existir com base em um nacionalismo, um mesmo “amor” e chão, dividido com, mas, sobretudo, imposto aos cidadãos.

A ideia de paz, lembra Carlos Fico (1997) no livro em que trata exatamente da análise da propaganda política que o regime militar brasileiro produziu, é central. Junto da paz estão outros tópicos relacionados ao campo do otimismo, ou seja, “exuberância natural, democracia racial, congraçamento social, a harmônica integração nacional, […] a alegria, a cordialidade” (Fico, 1997, p. 147). As propagandas ofereciam, de acordo com o historiador, a percepção de um acesso da população ao projeto desenvolvimentista dos militares e estabeleciam o que seriam as “bases morais” e os “valores brasileiros” que deveriam, então, formar o que entendiam ser a “identidade nacional”. Esse país, formado sobre essas bases, em comunhão, poderia, então, caminhar em direção “ao futuro”. Acima de tudo, a frase final implica que não pode haver paz se há uma divisão desse mesmo chão nacional, excludente e binário, que parte de um “amor” que exalta a família, a pátria, as forças armadas, mas também o discurso do “descobrimento” e da “miscigenação”, questões que o artista insiste em retomar neste e em tantos outros trabalhos, de forma a questionar o discurso de “fundação”, de “descobrimento” ou de “democracia racial” no país.

Se é verdade que as utopias libertárias às quais muitos dedicaram suas vidas nos anos 1960 e 1970, assim como uma certa avaliação dessas utopias no presente, a construção de um discurso utopista, por parte do conservadorismo, que trata similarmente de um “mundo dos sonhos”, de construir ou imaginar outro mundo, nada mais claro do que as utopias conservadoras e fascistas da extrema direita dos últimos anos. Conforme defende David Bell (2017),

[s]e mobilizando em torno de entendimentos nostálgicos, essencializados, racialmente exclusivos e não históricos de “Bom lugar”, supostamente sob a ameaça de “outros” — pessoas de cor, judeus, feministas, migrantes, queers, “gender non-conformers”, “babacas”, “esquerdistas” —, que são considerados como tendo sido empoderados pelas ramificações mais liberais da democracia liberal capitalista (relativa liberdade de movimento, reformas limitadas em torno de gênero e sexualidade), tal utopismo oferece visões de uma vida boa baseada em valores “tradicionais” associados ao lugar em questão. Promete “tornar a América grande de novo”, como diziam os bonés de Donald Trump. (Bell, 2017, p. 51)[2]

A pretensa criação desse lugar “maravilhoso” nas utopias da extrema direita se relaciona, em geral, de acordo com Bell (2017), ao conceito de nação. Nesse sentido, os “outros” seriam aqueles distinguíveis, diferentes, “incompatíveis culturalmente”. Esse utopismo conservador, então, seria afetivo, ou seja, organizaria a sensação de “falta de lugar” associando-se à noção reacionária de espaço que supõe unidade e/ou homogeneidade. No caso do Brasil dos anos 60, de acordo com as propagandas recuperadas por Lauriano (2014) e Fico (1997), o projeto de país utópico da ditadura militar visava uma eliminação da diferença, do outro — o comunista, aquele que não se adequava ao “Brasil feito por nós” e à “pátria”, berço do controle absoluto e autoritário.

Percebe-se, portanto, que os conceitos de “utopia” e “distopia” são relacionais e dependentes, portanto, de uma posicionalidade, conforme demonstra Gregory Claeys (2016), que argumenta, por exemplo, que a “utopia da Alemanha [nazista] era a distopia de todo o resto”. Podemos também pensar na Utopia de More, que, como lembra Bell (2017), apesar de lidar com a “utopia fundadora”, trata substancialmente de ocupação colonial. Similarmente, no caso do projeto de país da ditadura militar brasileira, a utopia pretendida (distopia para muitos) ou a “utopia autoritária” (D’Araujo; Soares; Castro, 2014) tinha como projeto o controle total e completo, a homogeneidade cultural, o monopólio da violência, o conservadorismo moral e o aprofundamento da exploração do trabalho e da natureza.

Além disso, como afirma Quinalha (2017), essa “utopia autoritária” tinha a pretensão de “totalidade e de alcance absoluto em todas as dimensões da vida social”. Não se tratava, de acordo com o autor, apenas de uma forma de governo que tinha como objetivo suprimir direitos e liberdades, mas de um projeto que “se abate sobre os corpos social, político, individual como um verdadeiro laboratório de subjetividades para forjar uma sociedade à sua própria imagem” (Quinalha, 2017, p. 28)[3]. Para tal, era necessário um aparato amplo, complexo e funcional, o que fez com que a repressão política e moral se desdobrasse em diferentes contextos e estruturações. Qualquer oposição a esse projeto de “grandeza do Brasil” só podia ser eliminada.

O projeto utópico da ditadura, entretanto, não dizia respeito apenas ao controle, à censura e à repressão, mas também a um processo de modernização intensa e conservadora pelas vias das características anteriores, conforme define Renato Ortiz (2014). A ditadura buscou um desenvolvimento acelerado da economia durante o “milagre econômico”, uma “intensa industrialização e urbanização da sociedade brasileira, uma reorganização do Estado, bem como a emergência de uma tecnocracia que dinamiza e regula as forças produtivas”, ou seja, “um conjunto de medidas que aprofundam a consolidação do que se denominava capitalismo tardio” (Ortiz, 2014, p. 226). Tratava-se, podemos dizer, de um projeto conectado com as disputas daquele tempo histórico: blocos econômicos, visões de mundo, ou “utopias de massas”, nos termos de Susan Buck-Morss ([2000]2018), comunismo e capitalismo, golpes e respostas revolucionárias, ditaduras e resistências na América Latina. Daí também a importância de ler, como demonstra Buck-Morss (2018), a construção das utopias de massa como o sonho do século XX, ou seja, “a força ideológica que conduziu a modernização industrial em ambas as formas capitalista e socialista. O sonho foi, ele próprio, o imenso poder material que transformou o mundo natural, investindo os objetivos produzidos, industrialmente, e os ambientes construídos de um desejo político e coletivo” (Buck-Morss, 2018, p. 15).

É preciso recuar um pouco no tempo, entretanto, observando atentamente à proposta de Jaime Lauriano, não se pode dizer que a violência da fundação da nação e sua proposta de “civilização”, baseada na barbárie, começou na ditadura, mas é muito anterior: estruturou-se no genocídio da população indígena e se construiu pela força de trabalho do povo negro escravizado, além de um certo discurso sobre a “democracia racial”. De acordo com Ortiz (2014), o projeto de modernização conservadora abarca vários períodos da nossa formação histórica e atravessa a nossa história. Se é verdade que, lembra Fico (1997), a ditadura “consolida e ressignifica a convicção de que vivíamos uma época superadora do atraso” (Fico, 1997, p. 84), é possível embarcar em uma perspectiva anterior que atravessa a nossa história e que tem como fundo um projeto de “longa duração” que quer construir e manter essa visão otimista do país, apagando e ignorando, ao longo do tempo, todos os problemas que supostamente podem ser resolvidos de forma mítica. Nesses processos, inventava-se uma nação que não existia, mas, sobretudo, uma nação para a qual era preciso lutar, exterminar, excluir.

Essa temporalidade, também percebemos, não se esgota com o projeto ditatorial. A “utopia autoritária”, então, mesmo depois do seu suposto fim, encontrará novos caminhos, “pós-transição”. É isso que defende Idelber Avelar (2003) em Alegorias da derrota: não houve uma oposição direta entre as ditaduras e os processos de redemocratização, já que as classes dominantes latino-americanas realizaram o que ele chamou de “transição epocal”, uma transição a saída da ditadura e de uma lógica “nacional” para um cenário complexo de inserção do Brasil na lógica capitalista de acumulação global. A ditadura teria, então, aberto caminho, de muitas formas, para a inserção do Brasil na ordem capitalista global e na estruturação neoliberal da economia, inclusive impedindo qualquer avanço contrário a essa lógica: matando, perseguindo e expulsando todos aqueles que se opunham, ou que poderiam fazê-lo, no futuro. O argumento de Avelar (2003), então, é de que a “transição epocal” não trata exatamente do momento posterior, mas da própria ditadura que, com o suposto retorno da democracia, nos manteve no lugar onde a ditadura nos deixou. A transição, afirma o teórico, seria apenas do Estado ao mercado.

Se a teoria de Ortiz (2014) não se enquadra necessariamente na proposta de Avelar (2003), ele também defende que, quem sabe, podemos dizer, o fim da ditadura militar tenha sido menos uma transição e mais uma “conquista”. Para o teórico, a ditadura possibilitou a modernização requerida pelo regime, alicerçando no país o capitalismo tardio e situando-o no mercado mundial de consumo e produção. O regime, assim, unindo formas de crescimento econômico, modernização e repressão, funcionou perfeitamente para as elites conservadoras que foram as principais favorecidas pelas políticas de Estado, antes e depois.

É o que também defende Ludmer (2013) ao perceber, no contexto da Argentina dos anos 2000, “a utopia realizada do neoliberalismo” na América Latina, um lugar cuja “posição global” se situa sempre no contexto de “atrasados”, incompletos, “instalados em outra situação e em outra história” (Ludmer, 2013, p. 22). O desenvolvimento, portanto, seria a forma de capturar o tempo histórico e estar de acordo com o tempo do capital e do império, de maneira a devolvê-lo como sentido de “progresso”, a serviço da biopolítica do tempo na América Latina, ou seja, “o corte do tempo como regime histórico faz com que a América Latina nunca esteja completa, que seu ser seja sempre remetido ao futuro, sendo essa uma das ideias-chave de nossa posição global” (Ludmer, 2013, p. 22).

Tupinilândia (2018), de Samir Machado de Machado, quem sabe, é um dos romances que mais se dispõem a analisar as formas da “utopia autoritária” no contexto histórico recente do Brasil, suas formas de reatualizações, sua relação com o passado e com o futuro, o mercado e o “progresso”: trata-se de uma espécie de ficção científica, romance de aventura e/ou distopia. Não é o primeiro (ou único) romance relacionado à temática da ditadura com um teor distópico: podemos pensar em Não verás país nenhum (1981) e Zero (1974), de Ignácio Loyola Brandão, e, mais recentemente, nas obras Sob os pés, meu corpo inteiro (2018), de Márcia Tiburi, e Meu corpo ainda quente (2020), de Sheyla Smanioto[4]. Na obra de Machado, um dos personagens principais é um parque de diversões e/ou cidade e/ou complexo de shopping center chamado Tupinilândia, construído no norte do país, perto do Xingu e da Transamazônica. O parque, inspirado na Disneylândia e na Fordlândia[5], projetado pelo magnata e empreiteiro João Amadeu Flynguer, incorpora a figuração do Brasil como “país do futuro”, o lugar da “utopia nacional” via consumo.

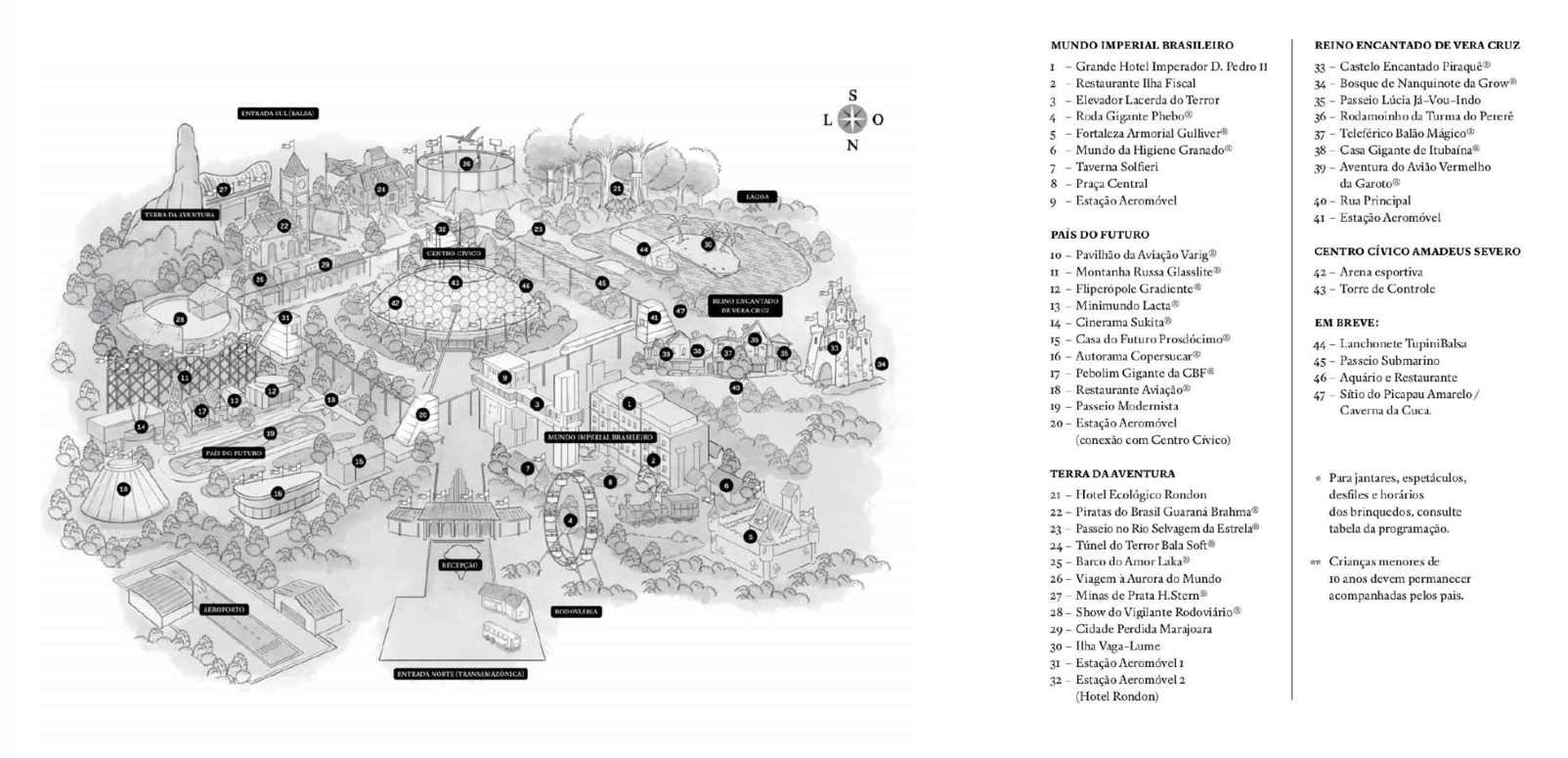

O livro é dividido em duas partes principais. Na primeira, intitulada Versão Brasileira e dividida em subcapítulos, constam títulos de distopias como 1984, Admirável Mundo Novo e Não verás país nenhum. O texto também faz uso de diferentes linguagens: matérias de jornal, diários, mapas, áudios transcritos, além de mencionar diferentes mídias criadas dentro do universo de Tupinilândia: bonecos, histórias em quadrinhos, tecnologias.

Conhecemos João Amadeus Flynguer a partir de um perfil feito para uma revista, escrita por Tiago Monteiro, jornalista e filho de um desaparecido político, e publicado no Reader’s Digest, agora impresso no romance. Filho de um americano, Amadeus Severo, vai para o Brasil fazer a sua fortuna em diversos ramos: usinas, móveis, tecnológicas e entretenimento. A fortuna advém desse momento inicial da família, que soube “aproveitar” as condições no Brasil para explorar a terra. Especialmente, o início de toda fortuna se deu na compra de cachoeiras por toda a Região Sul, necessárias para o desenvolvimento de hidrelétricas. O personagem, que havia lutado contra os nazistas, tinha completo desprezo pela ideologia genocida alemã e, no Brasil, isso se traduzia também no desprezo ao “autoritarismo pragmático e modernizante” do Estado Novo, representado pela ideologia própria da Ação Integralista Brasileira. O desprezo se estendia aos comunistas, claro. É já nessa matéria, portanto, que somos introduzidos à história e à ideologia do grupo, que se tornam importantes na narrativa: “nazistas e integralistas tinham cada qual sua visão autoritária de nacionalismo, mas faziam ações políticas conjuntas”; ainda, “convergiam na visão de mundo totalitária, no desejo de poder e imposição da força, e no antissemitismo” (Machado, 2018, p. 26)[6].

A narrativa segue, então, no contexto da dita transição brasileira, com o que chama de a “década perdida”: a passagem do governo militar para o civil. Faz questão de construir esse momento a partir de dois fatos paradigmáticos: o atentado à bomba na OAB, em 1976, e a tentativa de atentado do Riocentro, em 1981. No primeiro capítulo, a voz do narrador principal apresenta as tentativas de impedimento de qualquer avanço na dita transição: “o país caminhava para a abertura política. A economia, ‘para o abismo dos empréstimos do FMI’. A saúde pública, ‘para a epidemia da AIDS’, ainda assim, atentados à bomba vinham sendo uma constante nos últimos anos, desde que os militares anunciaram o processo de abertura política” (Machado, 2018, p. 37). Nesse momento, a investigação sobre atentados está sendo feita por um amigo de Tiago Monteiro, também jornalista, chamado Alexandre Gomensoro, que quer ter acesso à família Flynguer para questionar uma suposta atribuição dos atos à Vanguarda Popular Revolucionária (VPR) que, por sua vez, de acordo com seus conhecimentos, já não estava mais na ativa havia mais de uma década. A informação que possuía, então, era a de que os atos faziam parte de uma rede ampla que tentava impedir o retorno dos civis por parte de um grupo de insatisfeitos no Exército, bem como de um grupo de integralistas chefiado pelo personagem fictício do general Newton Kruel, na época, chefe da Agência Central do Serviço Nacional de Informações (SNI). Kruel, agora afastado do SNI, teria sido designado interventor de um município recém-criado no interior do Pará, considerado área de segurança nacional e chamado “Amadeus Severo”. O projeto, até então sigiloso, parecia se tratar de uma nova hidrelétrica. Entretanto, a tentativa de pesquisar o que acontecia no lugar foi impedida: o jornalista foi encontrado morto.

O momento parecia, para o magnata Flynguer, uma virada no contexto brasileiro: “os tempos estão mudando, um novo começo para esse país, um começo do qual gente como ele não faz parte, um começo para quem vê o futuro, como nós, e que não vive no passado” (Machado, 2018, p. 59). É diante disso que planeja a construção de Tupinilândia, nos anos 1980, e busca arquitetar esse parque de identidade nacional a partir de símbolos também nacionais, conforme demonstra o nome. Para o magnata, o “controle da narrativa” era o que definia a política, seja pela capacidade da Rede Globo em controlar o real – que ele se referia quando dizia “se não passou na Globo, nem aconteceu” (Machado, 2018, p. 80) –, seja para estruturar a forma de dizer e de contar sobre o parque. É para isso que cria também um gibi com o mesmo nome, de forma a tornar os visitantes atentos às questões propostas pelo parque: é necessário, agora, “reconstruir a narrativa nacional”. O objetivo é ter o parque e a nova narrativa prontos para a próxima eleição: “um marco de uma nova era para o país. Uma era de otimismo e modernidade. Uma época de belezas” (Machado, 2018, p. 72). O projeto de modernidade era também central, dado que o parque seria a personificação dos ideais do futurismo de Marinetti: “um canto ao amor e ao perigo, ao hábito da energia, o movimento agressivo, o salto mortal, a beleza da velocidade” (Machado, 2018, p. 72).

O romance insere os diários de João Amadeus e o processo de definição das muitas simbologias do parque. Para começar, era necessário que essa utopia (distópica) fosse construída no Brasil “profundo”: treze quilômetros quadrados próximos a Altamira, no Pará, na margem sul do Xingu, perto da Transamazônica, o que permitia um bom acesso e trazia uma “aura romântica” para o projeto. Usaria apenas “empresas nacionais” como apoiadoras e fornecedoras. Além disso, para essa recriação, seria necessário levar a modernidade e a civilização para esses lados: hotéis, transportes, hospitais para turistas, funcionários que lá morariam, sempre isolados no parque de diversões. O parque era, além disso, tomado por muita tecnologia de controle: tudo se via, se sabia e se controlava, desde a música, a temperatura, os vídeos e o som. O maquinário, trazido dos Estados Unidos, era a única estrutura “não nacional”. A utopia é, então, descrita, em oposição ao mundo fora dali, pelo narrador:

[e]m Tupinilândia, tudo sempre daria certo, pois fora planejado para ser assim, para sufocar a alegria do samba, o sabor das frutas e a rapidez de seus ritmos, aquela tão sutil e oculta tristeza brasileira, tristeza que nascia do sentimento de fracasso pela miragem do progresso do país do futuro, um futuro que projetava constantemente à sua frente e fugia para longe na mesma velocidade com que se corria atrás dele. Em Tupinilândia a realidade cinzenta de inflações e desmatamentos descontrolados, dívidas externas e generais antipáticos, oligarcas grosseiros e celebridades vulgares seria trocada por outra versão da realidade, com seu colorido hiper-realista de gibi, onde tudo funcionaria perfeitamente, tudo seria sempre feliz e animado como num programa infantil onde todos teriam direito a prêmios. Tiago sorriu com a conclusão de que, no final das contas, aquilo era uma coisa genial: se Tupinilândia já não existisse, seria preciso inventá-la. E foi o que João Amadeus Flynguer fez. (Machado, 2018, p. 105)

Na estação de boas-vindas, formada por uma “rodoviária futurista” de onde sairiam os ônibus, direto de um dos maiores empreendimentos da ditadura, a Transamazônica, entregava-se o mapa ilustrado do parque – inserido ao final do romance como paratexto. Eram cinco parques temáticos: País do Futuro, Mundo Imperial Brasileiro, Centro Cívico Amadeus Severo, Reino Encantado de Vera Cruz e Terra da Aventura. Neles, são misturadas uma série de referências: imperiais, coloniais, autoritárias e, principalmente, “nacionais” ou, ao menos, da história hegemônica e violenta do Brasil. Assim, ao mesmo tempo em que se intitula “tupi” e se faz referência à influência indígena, sobressaem-se referências ao “modernismo”, bem como às lógicas imperiais. Valorizava-se, então, uma história monumental, majestosa, de um país que nunca existiu, mas que era preciso criar, inventar, reconstruir, nem que fosse pela narrativa. Cada um dos parques temáticos abrigava ainda uma série de atrações, em grande parte, acompanhadas das marcas nacionais: Roda Gigante Phebo®, Pavilhão Aviação Varig®, Minimundo Lacta®, Piratas do Brasil Guaraná Brahma®, Barco do Amor Laka®, Castelo Encantado Piraquê® e Casa Gigante Itubaína®[7]. Lá, não se tratava apenas de valorizar o nacional, mas sobretudo de consumi-lo, já que o espírito do país, dizia João Amadeus, só poderia ser reinventado, na saída da ditadura, pelo consumo e pelo mercado. As descrições do livro, também muito vivas, coloridas e vibrantes (como a capa), são profusas: são imagens construídas para que se veja e descubra o projeto, como um visitante, à medida que o narrador acompanha os personagens que ali descobrem esse novo mundo, do futuro.

Uma das atrações mais polêmicas chamava-se Museu Brasileiro da Vergonha: ali, com animatrônicos, encenava-se a tortura, de forma bastante realista. Eram bonecos nus em que se enunciavam os métodos de tortura: pau de arara, pimentinha, geladeira, coroa de cristo, corredor polonês. Cada uma das formas era anunciada e reproduzida. João Amadeus entendia naquele lugar uma forma de “reconstruir a imagem que o país tinha de si mesmo apesar de sua história, e não com ela” (Machado, 2018, p. 164). Até porque entendia que não poderia furtar-se de contar o que havia de mais sombrio na história nacional – mesmo que não considerasse a lógica do “descobrimento” e do “poder imperial” como uma delas. Tinha um compromisso, dizia, em denunciar o que essa “corja de fascistas” havia feito e o medo que tinha dessa “mentalidade autoritária” que continuava no país. A possibilidade de recuperar esse passado recente na época faz com que o medo de regresso ao autoritarismo se manifestasse em um deputado que visitou o Museu e que se preocupava com o que fariam os militares se soubessem que Tancredo, o presidente seguinte – a visita mais esperada na inauguração – passaria por lá. O espectro do retorno e do recuo, na transição, tomava as mentes da época, principalmente porque conheciam a extensão e o poder das Forças Armadas naquele momento (e depois dele).

Enquanto isso, o narrador também se volta à figura de William da Silva Perdigueiro: antes, o responsável por evitar “assaltos a banco” ou “sequestros de embaixadores”, agora, entediado, era um oficial burocrata da censura. Sem mais o antigo inimigo, o comunismo, era hora de alargar os sentidos do seu trabalho – já amplos –: “os comunistas tinham se infiltrado nas redações de todos os jornais, com tentáculos que convertiam em oponentes aqueles que antes lutavam a seu lado, chegando até mesmo a fazer do general Golbery […] um defensor da abertura política” (Machado, 2018, p. 68). É ele quem mobiliza outras forças para responder ao projeto do parque de João.

Este projeto audacioso de “utopia futura” via mercado é, portanto, interrompido por “utopias” conservadoras do passado: um grupo de integralistas que acusa o parque de tentar fundar uma cidade comunista. Contrários à abertura e à redemocratização do país e enxergando no projeto de João uma continuidade da lógica “comunista” e da “apologia contrária aos preceitos da ditadura”, um grupo de integralistas toma a cidade e faz uma caçada, em uma das partes mais aventurescas do romance, contra a família Flynguer e seus funcionários. Para proteger a sua família e organizar a fuga dos filhos e netos, João aborta a ideia do parque e decide morrer por lá mesmo, dado o fato de que também já convive com um câncer em estágio terminal. A “utopia do futuro” é interrompida pelas “utopias do passado” integralista.

Depois de um fim que deixa o leitor quase sem fôlego, o livro dirige-se à sua segunda parte: distanciada em mais de 30 anos, inicia com Artur Flynguer (quase o mesmo sobrenome, mas de outra família), um antropólogo obcecado pelas histórias em quadrinhos feitas nos anos 80, que não conhecia a história efetiva sobre o parque, tampouco sabia se havia existido, e recebe uma bolsa de pesquisa do próprio instituto da família Flynguer para mapear e recriar, virtualmente, o que seria esse projeto empreendido por João Amadeus, antes que o lugar fosse esgotado e afogado pela construção da hidrelétrica de Belo Monte. Mantendo o parque de Tupinilândia como fio narrativo, o romance opera uma ruptura temporal. Agora, não sabemos o que aconteceu com a família Flynguer, com o parque e tampouco com os integralistas. O Brasil está, no momento da narração, em outra “transição” e com intensos debates políticos: o impeachment de 2016 e sua definição como golpe ou não; o contexto da mudança política e sua relação com empresas, empreiteiras, a partir da Lava Jato; a relação que se aprofunda com as Forças Armadas; e a aproximação de novas formas de fascismo. O contexto, bastante específico, de repressão aos atos de rua, de “sigilo” sobre documentos ainda importantes, de radicalização da polarização, do retorno de discursos nacionalistas povoam as perspectivas do momento e são retomado, às vezes, de forma bastante acadêmica e didática pelo romance.

O pesquisador, ao chegar à região onde ficava o parque com sua equipe de pesquisa e família, acaba descobrindo que o lugar ainda se mantém, mas foi tomado e constituído como uma colônia e cidade completamente dominada pelos grupos integralistas, afastada do restante do mundo e parada no tempo: os militares ainda estão no poder, a Guerra Fria nunca terminou e os “inimigos comunistas” ainda devem ser aniquilados. Na primeira parte, que se dizia a construção de uma lógica utópica, nomeiam-se os capítulos com títulos distópicos; a segunda parte, com tons distópicos também evidentes, é recheada por títulos “esperançosos”. Essa ruptura temporal que opera entre a primeira e a segunda parte, portanto, é rapidamente alcançada, dado que a maior parte das questões “do passado” seguem “as mesmas”: o que moveu os integralistas, antes, continua aqui como projeto “nacional”, fundador, e as lógicas autoritárias e violentas permanecem. Não só isso: os privilégios, os problemas, a intensificação de lógicas de poder no Brasil persistem e se aprofundam, como podemos perceber no papel da família Flynguer e dos seus privilégios no romance.

São muitas as questões sobre a “utopia autoritária” da ditadura que, no deslocamento temporal entre a transição para a democracia e o contexto pós-impeachment, são recuperadas. A primeira delas, quem sabe, é um contexto amplo de apoio e complacência das elites com os regimes de governo, independente da ideologia. Conforme demonstrou Maria Helena Alves (1988), as elites brasileiras sempre estiveram engajadas com os regimes políticos, seja antes ou depois da ditadura. A “transição desde o topo” fez com que as elites fossem até mesmo responsáveis pelas negociações e reformas necessárias para “liberalizar” o regime; ou seja, a partir dessas negociações, o Estado brasileiro foi capaz de continuar os processos de abertura não “comprometendo as estruturas básicas de controle político ou alterando significativamente o modelo econômico”[8] (Alves, 1988, p. 49). No romance de Machado (2018), portanto, a figura de João Amadeus, que parece, à primeira vista, dotado de uma ideologia difusa, torna-se, aos poucos, evidente: uma ideologia que insere, como prioritária, a lógica de mercado, de consumo e, principalmente, que destaca uma lógica estrutural de poder e de privilégio das elites nacionais – e internacionais. A utopia da família Flynguer aponta para a “monopolização do poder político pela elite”, à qual remete Alves (1988), mas também para a possibilidade de controlar o discurso e a narrativa da história nacional.

Assim, apesar de declarações supostamente contrárias ao fascismo, à ditadura e ao integralismo, a família Flynguer atuou na manutenção financeira da deflagração do golpe contra João Goulart. Depois, no contexto da transição, facilmente passaram, junto a outros grupos da elite, para a defesa da abertura, junto com as mobilizações populares, a exemplo das Diretas Já, sem esquecer, claro, dos interesses financeiros que estavam em jogo. Agora, na segunda parte, é essa mesma família que está envolvida nos escândalos de corrupção das empreiteiras que adotaram, diante do contexto democrático, formas de intervir diretamente na ordem política, cultural e econômica.

Nessa parte, também retoma o contexto específico de exploração da natureza: a hidrelétrica de Belo Monte. O parque Tupinilândia, construído perto do que seria a nova grande obra, projeto da ditadura militar, e então recuperada décadas depois pelo governo Dilma – extremamente complexa e polêmica, bem como responsável por deslocar e violentar as comunidades ribeirinhas e indígenas, submetida a questionamentos de ativistas ambientalistas – está perto de ser inundado, junto com o restante da área do Xingu. Também me parece importante pensar aqui como o livro, na medida em que insere o contexto de aumento brutal do extrativismo, da expansão de latifúndios, da construção de hidrelétricas, demonstra como qualquer alternativa de futuro não só vai ser difícil como terá que, mais uma vez, tentar ultrapassar outras razões, mais fundamentais e estruturais da ordem econômica e política, que, independentemente de todo o espectro político, até agora ignoram a necessidade de uma proposta séria para as questões ambientais.

A obra do parque – que era um “sonho utópico de consumismo nacionalista e utópico” para João Amadeus – como tantas outras, descobriu o pesquisador responsável por reconstruir sua história, só poderia se dar no deslocamento até a Amazônia. A construção de Tupinilândia, como todas as obras monumentais a que nos referimos, teria se dado por e a despeito das vidas humanas perdidas: “da mesma forma como se dizia que cada pilar da ponte Rio-Niterói era também um túmulo”. Naquele momento, Artur, o pesquisador, percebia a “monstruosidade” da obra e o estrago ecológico que teria feito, caso tivesse dado “certo”. Além disso, “não havia registros de problemas em comunidades indígenas na construção de Tupinilândia, mas, como tudo na época da ditadura, a falta de registro não significa a ausência do ocorrido; muito pelo contrário. Era algo que estava implícito nas fotos que vira, mostrando o perímetro dos parques formado por um muro alto e eletrificado no topo” (Machado, 2018, p. 314).

Assim, apesar do nome do parque e da suposta preocupação com os indígenas, incluindo uma denúncia que conhecia através do Relatório Figueiredo[9], João Amadeus não tinha nenhuma preocupação com os grupos que ocupavam a área que não fosse apenas para estabelecer uma certa “negociação”, capaz de comprar o lugar “sem problemas”. Nesse sentido, o Reformatório Krenak, que era uma prisão “étnica”, não poderia ser de interesse do empreiteiro:

João Amadeus escutou aquela história com um distanciamento quase indiferente, apenas mais um pedaço da colcha de retalhos de histórias cruéis que se entrelaçavam na construção do país. Mas, pouco tempo depois, estava em Minas Gerais, cavalgando na fazenda de um dos muitos sócios de seu falecido pai, quando aquele nome voltou a ser mencionado. “Isso aqui era tudo terra de índios krenaks”, disseram-lhe. A Funai havia cedido aquelas terras aos fazendeiros locais, que, em troca, entregaram ao governo federal uma fazenda, a Fazenda Guarani. E João Amadeus se perguntou: para que a Funai iria querer uma fazenda? Ora, para ter onde enfiar todos os índios da região que seriam realocados com a cessão das terras, e mais os que vinham de todo o país para a antiga prisão indígena conhecida como Reformatório Krenak. (Machado, 2018, p. 169)

A sua postura era de “não entender e tampouco questionar” o que era feito com essas pessoas. A utopia de João Amadeus, então, seria construída em terra indígenas, mas sem se importar com o que aconteceria àquele povo, como, em geral, foram aplicadas as políticas das elites do país. Nessa utopia, portanto, não caberiam outras vivências ou experiências que não aquela de uma população com acesso, de classe alta e branca. Todas as outras formas de vida, situadas fora dessa utopia, portanto, são entendidas como retrocessos, “barbáries” ou “atrasos” no “progresso” do tempo histórico. Importante pensar aqui, também, na incapacidade, até hoje, das políticas públicas de reparação e memória de inserir as demandas específicas dos povos indígenas, um dos grupos mais atingidos pela repressão estatal, antes e depois do regime militar. A ditadura, em muitas formas, atingiu as suas formas de vida (e de morte)[10].

É o que defendem Demetrio e Kozicki (2019) quando falam da (in)justiça de transição para os povos indígenas: a ditadura significou, em números provavelmente postos para baixo, pelo menos oito mil indígenas mortos, povos inteiros e culturas negadas, a prisão e o uso de trabalho forçado indígena, bem como o início da construção de empresas que modificaram completamente as suas formas de vida, como a Transamazônica, a idealização da hidrelétrica de Belo Monte – projeto da época – bem como a construção de Itaipu e da estrada da Perimetral Norte. A resposta a uma política efetiva de justiça de transição, no caso dos povos indígenas, exigiria, portanto, não apenas o direito à memória, à verdade e à justiça, mas também ao território. Isso não quer dizer, segundo os autores, que a exploração e a violência contra esses povos tenham começado no período da repressão militar, mas é fato que os projetos políticos e econômicos da ditadura os atingiram com grande força. Ainda que não os tenha classificado como “comunistas” ou “subversivos”, dizem Demetrio e Kozicki (2019), a Comissão Nacional da Verdade (2012-2014) faz questão de mostrar como os indígenas também foram classificados como inimigos ou, no mínimo, obstáculos para o desenvolvimento modernizador do Estado. Essa história, até o momento, não foi devidamente contada.

Tupinilândia nos faz, então, questionar a falta de personagens indígenas e o que pretende mobilizar quando decide colocar na voz problemática de Flynguer uma avaliação desses povos. Mais: faz-nos questionar o que seria uma distopia para esses povos. Seria o agora? Seria o “Brasil”? Seria a proposta que circulou recentemente de um “marco temporal”, que quer dizer que só podem ser considerados cidadãos com direitos territoriais a partir de 1988 e da Constituição? O romance lida com a representação dessa disparidade fundamental e violenta entre os povos indígenas e as elites do país que mesmo, e sobretudo, porque e quando ocupam as terras destes povos, não têm interesse no seu destino. No presente da narração, os indígenas continuam sem acessar o espaço do parque que lhes parecia, ao que dizem os integralistas, “assombrado”.

A lógica binária que não acolhe esses corpos, típica do autoritarismo, é levada a extremos na Tupinilândia como República Integralista do Brasil. O tempo da ideologia integralista tinha encontrado a sua máxima representação ali. Junto da ideologia de João Flynguer, aprenderam que o que importava era a narrativa que contavam: o Brasil havia sido tomado por comunistas, médicos, padres e jornalistas financiados pelo empresário “comunista” João Amadeus Flynguer e liderados por Miguel Arraes e Leonel Brizola. Contra eles estava o general Newton Kruel, que teria se oposto à invasão e, por conta dessa disputa, dividido o país em dois. Foi assim que teria sido fundada a República. Qualquer inimigo da Nação que invadisse o território, ou fosse identificado, era julgado na frente de todos, mas ninguém era nunca inocentado. Quem julgava, inclusive, eram os animatrônicos do coronel Brilhante Ustra, ministro da Justiça, do general Sylvio Frota, ministro da Defesa, e do presidente da República, Newton Kruel, este último já bastante velho. A economia de governo, política e cultura de Tupinilândia era, então, baseada nisto: entre os cidadãos, aqui chamados de “consumidores”, e inimigos; entre heróis e alvos; e entre integralistas e comunistas. Não por acaso, há um uso reiterado da “saudação integralista” “Anauê”, que, de acordo com Gonçalves e Neto (2020), significa “[v]ocê é meu parente”, uma forma de integrar o movimento, além de demonstrar respeito às hierarquias. Qualquer diferença deveria ser imediatamente eliminada. A simbologia, usada também no parque de João Amadeus, é aqui transportada para símbolos importantes ao integralismo, parte fundamental da sustentação da lógica da “republiqueta”.

Para isso, usavam a estrutura de panóptico e controle criada já no parque de João Amadeus. A utopia do controle tecnológico dos anos 1980 é usada, agora, ao máximo, para o controle total das pessoas, do espaço, da história. Aqui, servia, entretanto, de forma ainda mais intensa para estabelecer toda uma estruturação do viver do “tupinilandês”, ou seja, para controlar como deveriam se portar, falar e viver, e como as “castas” e hierarquias deveriam ser seguidas. A tecnologia, ao fim, é também o que possibilita a falha, antes e agora, a perda do controle: com João Amadeus, a possibilidade de entrada dos integralistas no parque se deu dentro do sistema altamente tecnológico e, agora, é também a entrada no sistema que permite que a verdade seja dita aos cidadãos. Para isso, os jovens insurgentes, junto de Artur e sua equipe, usam a linguagem do jornalismo e organizam um vídeo com uma retrospectiva dos últimos anos. O início: a queda do Muro de Berlim, sendo anunciada por Pedro Bial, simbolizando uma suposta ruptura no sistema econômico e político do século passado, negada ali até então.

Não demorou muito até que a população, que já carregava consigo muitas de suas suspeitas, entendesse o que significava aquele vídeo e a mentira em que viviam: o seu mundo deveria abrir-se para fora de lá, e eles seriam deslocados do que conheciam até então. Deveriam reconhecer uma nova temporalidade desconhecida. Em uma tentativa de negociação anterior, por parte de Helena Flynguer, a herdeira absoluta de João Amadeus, que continuava aceitando toda essa mentira e mandando mantimentos para Tupinilândia, foi oferecida, inclusive, uma forma de anistia “ampla, geral e irrestrita para todos que eram daquela época” (Machado, 2018, p. 376), à qual o general teria negado, dado que só sairia de lá morto, acompanhado dos seus: “povo pode ser gado, mas esse é o meu gado” (Machado, 2018, p. 376). É ela quem tem que negociar uma saída “limpa”, portanto, antes que tudo fosse parar nos jornais. As duas utopias (distopias) se imbricam agora na coexistência de temporalidades, a da família Flynguer e a dos integralistas saudosos do “governo militar”. Encontram-se, sobretudo, no tempo da anistia e da injustiça. Ainda que haja interesses políticos divergentes, não tão diretos, as ideologias a que remetem dialogam entre si: queriam recriar agora o autoritarismo a partir do consumo, do mercado, assim como o da exclusão e da negação de qualquer dissidência.

O epílogo do romance E você pensou que aquele foi o ano ruim – quem sabe um prenúncio de todos os anos desde então – narra o encontro entre Artur e Tiago, os dois outsiders que puderam observar de perto a família Flynguer, e os mecanismos de proteção ordenados pelas elites brasileiras. A utopia autoritária “de longa duração” havia servido para a manutenção dos poderes e para a garantia de uma entrada no sistema global do capitalismo. Ainda assombrados com a falta de informações sobre o parque, e com as curiosidades que ainda os tomavam acerca do futuro desse lugar mágico, relembram o que dizia João Amadeus, para quem: “a vida só faz sentido quando pode ser alinhada dentro de uma narrativa. E, de certo modo, é o conflito que move os tempos atuais […]. Quem contará a história dos tempos que vivemos? O embate final da Era da Informação será sempre pelo controle da narrativa” (Machado, 2018, p. 443).

Quem sabe seja por isso, ao fim, a escolha do autor ao tratar de maneira tão próxima a política nacional e contemporânea como ficção distópica: de que outra forma poderia tentar contar a história contemporânea? Que futuro pode ter esse Brasil? Ao demonstrar que o que há de mais distópico é o nosso presente e ele assim pode ser visto como um futuro de caos, crise e ruínas, uma utopia falha, problemática, como costuma ser descrita a conceituação de uma distopia, de acordo com Claeys (2016), o que sobra de um suposto futuro prometido? Ou de que lugares ele é pensado e construído? É o que faz Tupinilândia, portanto, ao nos aproximar da história do país, denunciar os mecanismos da ditadura militar e mostrar os limites de um presente que não avalia o seu passado, mas, ao contrário, assume no entretenimento e no consumo o seu horizonte final[11]. O romance, construindo uma série de imagens de futuro, possibilita um aprofundamento do nosso olhar sobre o presente – sem que o tenha encarado na época da dita “transição”, em que as forças conservadoras mantiveram o seu poder e controle sobre as narrativas – e, como uma distopia bastante relacionada com aspectos da atualidade, aponta para as formas de sobrevivência das utopias e ideologias autoritárias e poderosas do país. Nessa perspectiva, denuncia os mecanismos autoritários e conservadores do passado e do presente, as suas formas de permanência e de reinvenção. Ao fazê-lo, também situa historicamente esses projetos e podem desarmar a lógica do catastrófico e incontornável. Interroga, assim, o seu limite, o seu projeto e mobiliza as formas de questionamento sobre esse “futuro” que apresenta.

Nesse sentido, Florencia Garramuño (2019) aponta sobre a lógica do “Brasil, país do futuro”, esse país que, em muitos tempos, se apresentou nessa obra, que

[c]om o tempo, a frase quis dizer, antes, que a promessa do Brasil está sempre no futuro e nunca se concretiza. Extrema desigualdade social, fome, persistência do racismo e violência não foram erradicados: “O Brasil é o país do futuro, e sempre será”, é a observação irônica que contém a distância entre as previsões sobre a grandeza do Brasil e suas dificuldades em alcançá-la. O Brasil seria assim o país eterno do futuro, um futuro que nunca se materializa no presente. A promessa teria se transformado em condenação, e o futuro seria um amanhã que está sempre à frente e nunca será alcançado (Garramuño, 2019).[12]